Der vierte Gedichtband des in Neubrandenburg geborenen und in Frankfurt lebenden Lyrikers Marcus Roloff ist im Kommen. Viktor Fritzenkötter und Sarah Schuster von der Literaturzeitschrift Otium kamen mit Roloff über Dichtung, Netzwerke und seine DDR-Vergangenheit ins Gespräch, um zu erfahren, wie er die Dinge heute sieht.

Otium: Gedichte, was soll das? Oder: Was soll das Gedicht?

Marcus Roloff: Ich mag’s konkret. Ich mag die Rückbindung an die eigene Person im Gedicht, das muss jetzt kein Ich sein. Man muss einfach spüren, dass da jemand was erlebt hat, worüber er schreibt, oder er muss wenigstens wissen, wovon er schreibt. Erleben ist ein großes Ding, Erlebnislyrik, im Sturm und Drang haben wir sie. Als Gedanken finde ich das nicht schlecht, insofern man eben über nichts schreibt, wovon man nicht selber irgendwas weiß. Wobei mir dabei die Bibel einfällt, die man nicht erleben, sondern nur als Text nehmen kann. Auf der Vokabularebene kann man mit heiligen, großen Dingen zumindest spielen. Denn die Vokabel ist dieses ganz flache Ding, ganz unten, ist nur Erde. Begriff ist schon wieder mehr. Als zusammengesetztes Wort ist der Begriff bereits das Größere. Spielen dann aber nicht beliebig, sondern so, dass man am Ende vielleicht eine Erkenntnis rauszieht. Das Gedicht muss schon irgendwie klüger machen und sollte etwas sagen, natürlich nicht unbedingt verstandesmäßig, aber eben etwas, durch das man sich nach dem Lesen schlauer fühlt als vorher, das finde ich schon auch gut. (lacht)

Aber ohne Oberlehrer, ohne Doktrin.

Genau, so nicht. Das muss sich so vermischen, dass man sagt »Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin jetzt reicher als vorher«. Bei Paul Celan habe ich oft das Gefühl, nicht genau zu wissen, woran es genau liegt, dass es mich reicher macht, Hölderlin ähnlich. Ein Gedicht ist ja auch etwas sehr abstruses, weil es nichts ist, das sich schnell definieren lässt. Ein gutes Gedicht steht da wie ein Himalaja. Wenn das Gedicht nicht da wäre, wäre die Welt ärmer. In diesem Bewusstsein muss man auch leben, wenn man ein Gedicht schreiben will. »Mein Gedicht ist wichtig, und ich will es schreiben«. Es wäre traurig, wenn man das nicht hätte. Damit dann missionieren zu gehen, ist nicht wichtig. Es ist nicht entscheidend, was damit passiert, sondern dass es da ist. Das öffnet einen dann auch so komisch zur Zukunft hin, weil es wirklich jeden Tag passieren kann, dass man es schreibt. Sobald die Möglichkeit ausscheidet, dass da morgen jederzeit das Gedicht kommen könnte, kann ich einpacken.

Ist das Gefühl, nicht auf das Morgen zu verzichten, auch ein Gefühl, nicht auf das Heute zu verzichten? Was ist heute?

Ich versuche, mir klarzumachen, was es heißt, nah dran, also nicht weit weg zu sein. Es besteht sonst die Gefahr, dass man den Text als Wattebausch zwischen sich und die Welt oder die Phänomene setzt. Etepetetemäßig: »Ich will damit nichts zu tun haben«. Wobei etepetete oft nicht der Fall ist. Es ist dann eher ein quasi-religiöses Entschwindenwollen, ein hoher Ton, der sich schnell einstellt, wenn man irgendetwas überschauen möchte. Das ist immer eine Gefahr beim Schreiben, die Sachen zu überdrehen, zu überhöhen oder zu verallgemeinern und besser wissen zu wollen. Man weiß es nicht besser. Dieser Gestus des Es-nicht-besser-wissens muss in jedes Gedicht hineinfließen, sonst ist es ein überhobenes, überhebliches. Ich mag es nicht, im Gedicht belehrt, wie auch immer gelenkt oder geleitet zu werden. Nein, ich möchte etwas haben, das autonom dasteht und von sich spricht, sich irgendwie mitteilt, und zwar durch die Augen eines Autors, der auf Dinge, die ich kenne, anders blickt, der mir bekannte Phänomene so beschreibt, dass es mich verstört oder irritiert. Als Rezipient finde ich es gut, rauszufiltern und auch zu wissen, warum man bestimmte Sachen mag oder bestimmte Dinge nicht.

Wie finden Sie Ihre Themen?

Ich bin etwas traumatisiert, so habe ich zumindest das Gefühl, aber im besten Sinne. Ich bin zu DDR-Zeiten noch übergesiedelt. Meine Eltern haben ‘85 den Ausreiseantrag gestellt, der im Sommer ‘89 bewilligt wurde, d.h. ein Vierteljahr vor der Öffnung. Dieses „Rübergehen“ war so ein aufgeblasenes, auch semantisch aufgeblasenes, wichtiges Ding. Wir wurden mit der Ansage rausgelassen: »Ihre Kinder können zehn Jahre nicht hierher zurück«. Meine Eltern, glaube ich, 15 oder 20 Jahre nicht. Das führte zu einem komischen Katastrophengefühl. So sind wir mit zehn Koffern ausgereist. Das kommt in einem Gedicht vor, das eigentlich in den alten Band hätte kommen sollen, das ich aber noch einmal überarbeitet habe. Es heißt „zu hause²“ und hat genau das zum Thema. Das zählt wiederum zu den alten Themen, die ich jetzt kaum mehr behandle. Dieses eine aber kommt noch rein in den neuen Band. (lacht) Es hat mich in jedem Fall lange bewegt, dass ich rausgeschmissen wurde. Das war ein Bruch. Über die Gedichte habe ich versucht herauszufinden, wie tief dieser Bruch war. Schreiben soll natürlich nicht zum psychoanalytischen Laienspiel werden, kann aber zumindest die Schichten abtragen und schauen, was für einen wirklich wichtig ist und was nicht. Was ist nur Quatsch, was ist nur Konvention? Immer weg von den Konventionen, begrifflich, gedanklich, total – so dass man eben nicht die Erzählungen nachquatscht, an die man selber mal glauben wollte.

Tobias Amslinger hat in einer Rezension Ihres 2006 im Gutleut-Verlag erschienen Bandes Gedächtnisformate von poetischer Kartographie gesprochen.

Das hat er auch toll gesehen, weil gerade in den „Formaten“ sehr viel Mecklenburg drin ist. Ich benutze das Gedicht eben nicht dafür, eine sogenannte höhere Wahrheit in irgendeiner Form auszustellen wie ein Pfau seine Federn. Ich will einfach ein paar Sachen so, wie sie sind, im Gedicht haben, ohne sie zu verschönern. Ich will die Realität, ja, das ist auch so ein Ding, die Realität, Gott, aber eben das, was wir für real halten, genau anschauen. Das Sehen ist eine tolle Sache bei der Zusammenführung von Kunst und Gedicht, die ich immer wieder versuche. Was siehst du? Und was machst du mit dem, was du siehst? Wie setzt du das in Beziehung, und zwar auch mit dem, was du nicht siehst? Michael Braun hat mich Ende September eingeladen, mit ihm für ein Feature zum Thema Kunst und Gedicht zu reden. Das ist lange schon mein Thema. Die Sendung ist für Juni 2015 geplant, 60 Minuten Gedichte und O-Töne von drei oder vier weiteren Autoren.

Wie kamen Sie zur Kunst? Wie haben Sie Ihren Zugang gefunden?

Der banalste Zugang zu etwas, das sich Kunst oder auch Literatur nennt, ist ein: »Was soll mir das«? Das ist es, was wir suchen. Gadamer hat das Horizontverschmelzung genannt. Wir suchen eine Nahtstelle, ansonsten geht es an uns vorbei. Es geht eben darum, mit dem Zeug, das man rezipiert, etwas für sich anzufangen. Wenn jemand einen Roman über den Polarkreis oder Amundsen schreibt, finde ich das jetzt nicht schlecht, aber es ist nicht mein Ding. Das würde ich nicht unbedingt kaufen oder lesen.

Es sei denn, er war vielleicht dabei? Würde das einen Unterschied machen, ob Sie denken, da ist was aus einer Anschauung entstanden?

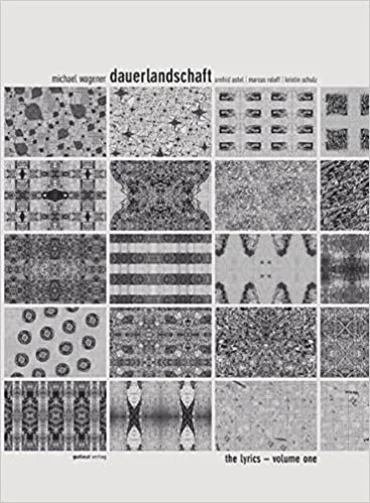

Also eine Art Bericht. Nein, ehrlich gesagt nicht, weil es um die Frage geht, was ich damit anfangen kann. Dann ist es mir fast egal, ob da jemand „dichtet“, wie man so schön sagt, indem er Metaphern für etwas findet oder eine schöne Sprache entwickelt. Stichwort „Dichtung und Wahrheit“. Der Stil heiligt die Mittel, könnte man sagen. „Wie“ etwas gesagt wird, interessiert mich zuerst. Oft ist es natürlich so, weshalb ich seit Jahren verstärkt Gegenwartsautoren lese, dass man auch schauen muss, wie die andern das machen. Das ist der ewige Prozess, wie man seine eigenen Gedichte weitertreibt. »Machste jetzt was Abgefahr’nes oder wiederholste dich«? Wiederholen will ich mich nicht und was Abgefahr’nes, dafür reicht es vielleicht noch nicht ganz. (lacht) Ich will jetzt was Neues machen. Neu, was ist das schon? Aber neu für mich. Meine alten Themen sind weg: Natur, Gott, Kleinstadt, Osten, Zone, Russendenkmal, tote Großmutter, die sind alle in Mecklenburg. Alles durch, das war’s. Kunst ist ein Thema, in das ich über Workshops reinkam, die ich im MMK (Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main – Anm. d. Red.) gemacht habe, und auch über das Buchprojekt dauerlandschaft, wo ich auf die Sachen von Michael Wagener mit Gedichten reagiert habe. Es muss einfach etwas sein, das mich persönlich anspricht. „Martin Luther auf dem Totenbett“ zum Beispiel. Luther ungefähr brustbildmäßig. Cranachschüler, Leichendarstellung. Da habe ich versucht, einfach mal in einer kalten, ja fast schon kaltschnäuzigen Art wirklich, eben nicht wabernd, raunend oder mystifizierend, über den Tod nachzudenken, ohne ein Jenseits zu installieren, sondern zu sagen, dass alles hier ist, auch der Tod ist hier, auch Gott ist hier. Das alles möglichst klar und gleichzeitig auf einer Ebene, die vertieft, verstärkt oder übertreibt, und zwar im Hinblick auf Aspekte, die nur so verdeutlicht werden können. Das möchte ich im Gedicht machen, also nicht einfach nur übersetzen oder in Sprache übertragen. Das machen Katalogtexte.

In Ihrem Gedicht „hieronymus im gehäus“ heißt es in einer Zeile: „von hier aus gesehen“. Das ist Ihr Blick.

Genau, Dürer, dieser Kupferstich, „Der heilige Hieronymus im Gehäus“. Da habe ich zunächst aufgezählt: „löwe kissen totenschädel“. Einfach nur sagen, was man da sieht, also wirklich nur das, was da ist. Das ist der erste Gedanke. Und dann muss man den Dreh finden, wie diese „show, die zurückschaut“. Es ist alles Show. Museum ist Show, Katholizismus ist Show. Alles Show, Performance, Schamanismus. Letzten Endes hat mich die Frage getrieben, was Kontemplation ist. Was heißt das eigentlich? Es gibt solche Begriffe, eben auch sehr alte, die ich nach ihrem Sinn für mich abklopfe. Das Bild von Dürer ist für mich eine Ikone des Sich-Versenkens, und zwar als jemand, der alles hinter sich hat. Also nicht mehr irgendwas zu müssen und zu sollen, sondern zu sagen: „Ich bin, weil ich sitze“, und, in dem Fall, was lese.

Wie und auch wohin bewegen Sie sich innerhalb dieser Privatsphäre?

Weg von allem Möglichen, das mir eingeredet wird, das ich mir selbst einrede, hin zur Wahrheit, aber Wahrheit ist natürlich ein Begriff, den ich nicht benutze. Für mich sind das kleine Versuchsanordnungen, kleine Ausschnitte. Ich mag Understatement. Es gibt vielleicht ein Wichtigkeitsbewusstsein, wenn man viele Preise hat, wenn man dann auch vom Feuilleton wichtig gemacht wird. Ich habe immer geschrieben, weil ich es gern tue. Das hört sich etwas kokett an, aber ich bin froh, dass mir niemand auf die Finger schaut. Ein bisschen ist es jetzt schon so, aber das Bewusstsein, eine sogenannte öffentliche Figur zu sein, und dass Kritiker auf deine Bücher warten, habe ich nie gehabt, worüber ich sehr glücklich bin, weil ich von der Anlage her doch überheblich bin. Ich wäre wahrscheinlich jemand, der, wenn ihm irgendeine Wichtigkeit reingeblasen wird, das für bare Münze nimmt. (lacht) Ich bin vielleicht auch langsamer als andere, hoch geachtete Leute, die andauernd einen neuen Gedichtband raushauen. Ich habe meinen Rhythmus, der so ist, wie er ist, habe aber auch immer die Furcht, dass es aufhören könnte. Bisher hat es noch nicht aufgehört, es hat nur Pausen gegeben.

Kein Ende in Sicht. Wo war der Anfang?

In der Phase, wo es in Richtung Gedicht ging, als ich gecheckt habe, dass es mit Thomas Mannscher Manier bei mir nichts wird und der kleine Text kommt, habe ich Berlin entdeckt. Ich hatte eine Berlinanthologie von Reclam in der Tasche, so ne kleene, wo dann Berlin Thema im Gedicht war, darunter Günter Grass, „Gleisdreieck“. Ein ganz trockenes Ding, was ich damals sehr mochte, denn ich kam aus einer Rilkeschen-Bobrowskischen Tonart. Mir gefiel die Gegenläufigkeit. Grass als Lyriker war aber eigentlich uninteressant. Ich war relativ früh schon ein sehr artiger und umgänglicher Mensch im Gesellschaftstrubel. Ich war da, bin aber irgendwie so komisch stumm gewesen. Stichwort „Literaturbetrieb“. Ich war unheimlich aufgeregt bei Leuten wie Thomas Kling, dem ich quasi backstage begegnet war, den ich aber nicht angesprochen habe. Ich konnte das nicht. Ich weiß noch, wie Björn Kuhligk auf mich zukam, ‘96 muss das gewesen sein: »Bist du Johannis Jansen«? Und ich dann so: »Nö«. (lacht) Wir kennen uns schon wahnsinnig lange, haben uns aber auch lange ignoriert. Dann kam es irgendwann zu einer Annäherung.

Was galt es dabei zu überbrücken?

Es gab diese Innenwelt, also das, was zwischen den Ohren in diesem Gehirn passiert, und es gab die Außenwelt. Es gab diesen Literaturbetrieb, aber es gab auch die menschliche Ebene. Das heißt, ich hätte damals Leute kennenlernen und sagen können: »Hey, wollen wir mal ein Bier zusammen trinken«. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das nicht geblickt habe. Manchmal denke ich mir schon, dass ich irgendwie ein Idiot war. Ich war eben sehr abgetaucht, was literarische Präsenz in Berlin betrifft. Zwischen dem „Herbstkläger“ und dem nächsten Band verstrichen dann auch fast zehn Jahre, wobei ich hier und da in Zeitschriften vertreten war, aber das war’s. Frappierend für mich ist, dass ich so eskapistisch gedacht habe im Sinne einer großen Privatheit: das Papier und ich. Das heißt im Umkehrschluss leider, dass ich mich den Texten der Leute, die in meinem Alter waren, nicht geöffnet habe.

Kein sogenanntes Networking.

Genau, das ist es halt. Das habe ich lange Zeit missachtet, und zwar aus einer Schwäche heraus. Heute sehe ich darin nichts Positives. Ich hatte da irgendwie die Entwicklung verpennt und mich ein bisschen gegrämt, denn ich war in Berlin und hatte gute Möglichkeiten. Es ist völlig bezeichnend, dass ich nicht in der Anthologie Lyrik von Jetzt bin, 2003 bei DuMont erschienen, mit dem tollen Vorwort von Gerhard Falkner. In der Nummer zwei war ich vertreten, aber als einer der ältesten. Ich war einfach nicht präsent. Das ist der Punkt.

Wie wichtig ist Ihnen jetzt der Austausch mit anderen Dichtern?

Ich beschäftige mich natürlich auch mit theoretischen Überlegungen, Poetologien und Poetik im engeren Sinne, aber ich will mir bestimmte Sachen auch einfach mal selbst klar machen. Und „mir selbst klar machen“ bedeutet auch, dass es mir so klar sein muss, dass es andern auch klar wird, was ich meine. Deshalb ist mir das Gespräch wichtig. Man kommt natürlich mit sich selbst sehr weit, gleichzeitig ist der Austausch unheimlich wichtig, weil man auch völlig daneben liegen oder sich in etwas wie einem Gestrüpp von Verweisen und selbstreferenziellen Netzen verfangen kann. Kafka, Trakl, Rilke, die schreiben wie angestochen Briefe, weil dieses Gegenüber, das zu einem spricht und dem man sich mitteilt, so wichtig ist. Sonst wäre es wie in einer Zelle, in der man alles machen kann, dadurch gleichzeitig aber beliebig mit seiner Gedankenarbeit werden könnte. Man braucht immer einen Anreiz oder einen Bezug. Da haben wir’s wieder mit der Rückbindung, nämlich auch an Menschen.

Ist es ein Vorteil, dass sich die Gedichte mit Dingen befassen, die schon als Kunst markiert sind?

Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass man sich auf eine bestimmte Schiene begibt, zu sagen: »Bloß, weil ich mich damit beschäftige, ist das schon gleich wichtig, was ich tue«. Wiederum das Bewusstsein zu haben, dass diese Gefahr besteht, ist sehr interessant, weil es dann konterkariert werden kann. Ich gehe mit einer Art Gedichtbewusstsein raus in die Welt, nicht zuletzt ins Museum, um mich der Früchte zu vergewissern, die dort hängen. Die ja für mich sind, das ist das Schöne. Ich will was finden, ein Gespräch, weil ein Bild zu mir spricht. Klar, das ist extrem egozentrisch gedacht, aber ich versuche zu hören, wie was mit mir spricht, und ich mit was, oder auch nicht. Also irgendwer oder -was spricht ja immer. Vibriert es da? Dabei ist es gleichgültig, wie wichtig der Mensch ist, der das gemalt oder gemacht hat. Nur ich und das Ding. Alles andere bitte ausblenden, sich dem aussetzen, das ist der Gedanke. Keine Flut von Sekundärliteratur. Wobei recherchierte Lyrik auch toll sein kann, bei Kling beispielsweise oder Sabine Scho, die ich auch hoch schätze. „Tiere in Architektur“ heißt ihr Projekt. Wo ich ins Museum gehe, geht sie in den Zoo. Das ist ein ähnlicher Ansatz, sich nicht vorzudrängeln mit seinen Wortneuschöpfungen, sondern erst mal zu schauen. Eine Obacht, weil Sprache an den Dingen auch ganz viel erschlagen kann. Wörter erschlagen auch, ja. Wörter sind auch Totschläger.

Das Gespräch führten Viktor Fritzenkötter und Sarah Schuster.

Viktor Fritzenkötter, geb. 1991 in Bonn, lebt in Frankfurt am Main. Seit 2010 studiert er dort Literatur und Film, Theater- und Medienwissenschaften. Er ist seit 2012 Mitherausgeber und Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift Otium.

Letzte Änderung: 29.11.2021 | Erstellt am: 17.11.2015

Michael Wagener dauerlandschaft – the lyrics volume one

Mit einer ausführlichen Einleitung und Dokumentation der Werkgruppe dauerlandschaft sowie Beiträgen von Arnfrid Astel, Kristin Schulz und Marcus Roloff

Geheftet, 56 Seiten

gutleut verlag, Frankfurt am Main, 2014

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.