Die Frankfurter Schriftstellerin Eva Demski, deren dritter Roman »Scheintod« in diesem Jahr bei „Frankfurt liest ein Buch" gelesen wurde, erzählt im Gespräch mit Harry Oberländer von ihrem Vater, von Marcel Reich-Ranicki und davon, dass sie das ganze Idealismusgetue gründlich satt hat.

Eva Demski wurde in Regensburg geboren und arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie als Dramaturgieassistentin am Schauspiel Frankfurt, als freie Verlagslektorin und Übersetzerin. Bis 1977 war sie im Hessischen Rundfunk beim Kulturmagazin ttt – titel, thesen, temperamente beschäftigt, seitdem lebt sie als freie Schriftstellerin in Frankfurt am Main. Sie ist bekannt für ihre präzisen Beschreibungen, mit denen sie beharrlich ihre Personen und deren Ambiente, Wollen und Können oder Nichtkönnen dem Leser ins Gedächtnis heftet, nicht ohne ironische und spöttische Pointen, wie man sie aus der anglo-irischen Tradition kennt. In mehr als zwei Dutzend Büchern hat sie ihre Erzählweise variiert, thematisch allerdings ungewöhnlich weit gestreut. So schrieb sie autobiographische Romane, Garten- und Katzenbücher, Reiseliteratur, Essays zur Literatur und Poetik.

Harry Oberländer: Ich habe dieses wunderbare Buch „Käferchen & Apfel“ entdeckt: „Kleine Anleitung zum Lesen und Verschlingen“. Das stand hier im Regal des Literaturforums mit einer schönen Widmung von Dir: „Dem Literaturbüro, welches sowohl aus Käferchen als auch aus Äpfeln besteht – alles Liebe, Eva Demski.“ Ich habe das schon ganz lange da stehen sehen und wusste nie, worum sich’s handelt. Ich dachte, das ist eines der erweiterten Gartenbücher über die Botanik …

Eva Demski: Nein, das sind auch Poetikvorlesungen!

Genau das hat mich dann sehr begeistert. Dort steht, in Deinem Vortrag „Erfahrung und Erfindung – oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit der Romane?”, dass Marcel Reich-Ranicki einmal gesagt habe, ganz unten, in den Niederungen der Literatur, gäbe es das „Schloß Hubertus“ von Ganghofer. Oben aber in den klaren, eisigen Höhen der Literatur hingegen befände sich „Das Schloß“ des Franz Kafka. Und dazwischen fände die Literatur statt.

Nee, er hat aber noch eins dazu gesagt. In der Mitte hat er Schloß Gripsholm angesiedelt, wenn ich mich recht erinnere.

Ja, die Literatur zwischen Ganghofer und Kafka, schreibst Du, wird zu schlecht behandelt.

Viel zu schlecht. Ganghofer war ein großer Autor.

Er hat große Unterhaltungsliteratur geschrieben.

Er teilt eigentlich das Schicksal der Hedwig Courths-Mahler, die in ihrer Zeit, genau wie Ganghofer, eine große Sozialkritik sich vorgenommen hat. Und weil sie beide das unterhaltsam verpackt haben und weil sie eben populär geschrieben haben und weil sie sich um Verständlichkeit bemüht haben oder auch um Spannung, sind sie immer so ein bisschen abgewertet worden. Die Courths-Mahler oder die Marlitt, die sind viel, viel besser als ihr Ruf. Und das zieht sich dann weiter. Und das ist dann auch eine Frauengeschichte. Vicki Baum und so – uh, ‚U-Literatur’ sagen dann Leute, die nie eine Zeile gelesen haben. Und insofern kann ich natürlich begreifen, dass gerade der Reich-Ranicki zu Ganghofer nun mit Sicherheit keine Beziehung hatte, genauso wenig wie zu Ludwig Thoma oder zu Rosegger. Das ist nicht seine Literatur gewesen – die hat er auch alle verdächtigt, sie seien Antisemiten gewesen. Und zum Teil waren sie’s ja auch, – also Thoma war einer. Dieses Regionale oder Tümliche oder ‚Dorf’, das war ihm sehr fremd. Aber das heißt nicht, dass da keine Literatur entsteht.

Die Frauen Marlitt und Courths-Mahler habe ich nicht gelesen, dazu kann ich nichts sagen. Aber Ganghofer habe ich gelesen, zum Beispiel „Die Martinsklause“, in der er die Zivilisierung von Berchtesgaden und Umgebung im 12. Jahrhundert beschreibt. Und das ist ein sehr lehrreiches und spannendes Buch.

Und diese ganz bösen Familienkrimis, wo sehr viel Unterdrückung der Bediensteten, schlechte Bezahlung und Erbstreitigkeiten beschrieben werden. Das war ja ein sehr präzises Abbild des noch feudalistischen 19. Jahrhunderts. Oder die Unterdrückung durch Religion – Fontane zum Beispiel gesteht man, glaube ich, ohne zu zögern dieses Epitheton der Weltliteratur zu, obwohl auch er ein großer Regionalist war. Ich weiß nicht, was man dazu tun muss, damit das Etikett einem plötzlich auf dem Hintern klebt. Ich halte ja solche Raster für so tödlich wie ein Netz. Je enger die Löcher gemacht sind bei diesem Netz, desto weniger Chancen haben die Fische. Dieser Wahn des Einordnens, also keine Literatur, sondern immer wieder Abbruch, immer wieder von Anfang an, immer wieder mit der gleichen Neugier anzugucken – das ist natürlich was ziemlich Grausiges. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie kann denn einer aushalten, dass er jeden Abend ins Theater geht und 83 Jahre darüber schreibt? Das muss ihn doch ankotzen! Das ist doch dann ein installierter Snobismus!

Jemand, das ist jemand, der immer so ins Theater geht mit der Haltung, mir kann niemand mehr was vormachen. Und deswegen sieht er dann auch nichts mehr, wenn es neue Inszenierungen gibt.

Deswegen sind so viele Inszenierungen, finde ich, so wahnsinnig grob geraten, weil offenbar auf der Bühne davon ausgegangen wird, dass nur noch die stärksten Reize funktionieren. Und das ist sehr ungerecht gegen das normale Publikum. Das ist sehr ungerecht gegen den Zwanzigjährigen, der die Bühne entdecken will. Wie soll ich ihm das erklären, dass da hingespielt wird auf die Snobs und auf die Übersättigten? Eigentlich ist das Dekadenz. Wir haben eine neue Art Dekadenz hier entwickelt, und zwar eine ungezogene Dekadenz. Das ist etwas ganz Hässliches. Denn in der Belle Époque, da war es wenigstens elegant. Dekadenz und Eleganz haben etwas miteinander zu tun gehabt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Es ist grob, es ist holzschnittartig, laut, anmaßend, auftrumpfend. Es hat immer etwas von Zuviel.

Du hast ja viel Theatererfahrung …

Nicht mehr so viel.

… von früher her, weil Dein Vater als Bühnenbildner Dich frühzeitig ins Theater geschleppt hat.

Frühzeitig ist gar kein Ausdruck! Ich konnte kaum laufen! Er war gerade zu Hause. Da war ich vier. Ich habe ihn mit vier kennengelernt und wollte ihn nicht haben, weil – es ging ja ohne ihn prima. Ich kannte ihn ja vorher nicht. Und dann war er sehr schlau – die Geschichte habe ich auch mal aufgeschrieben – und hat mir ein kleines, weißes Malermäntelchen nähen lassen, hat mir eine kleine Staffelei gekauft und hat mich in den Malersaal mitgenommen, ins Theater. Und daraufhin hatte er pleinpouvoir bei mir. Da gibt es ein schönes, kleines Buch. Wenn Ihr das noch nicht habt, wenn Ihr doch schon hier die Antiquitäten rauszieht – das heißt „Sumsemann und ehrbare Dirne“, zum 200. Jahrestag des Regensburger Stadttheaters. Und da stehen die frühen Theatergeschichten drin, – wobei das eben auch eine Zeit war, wo die auch in den kleineren Städten ungeheuer viel Theater entdeckt haben, also europäisches Theater, womit sie ja während der ganzen Nazi-Zeit nichts zu tun hatten oder nichts zu tun haben durften. Und da war eine große Ausprobierfreude, die einherging mit einer ausgesprochen pädagogisch wertvollen materiellen Armut. Also unsere halbe Wohnung stand immer auf der Bühne. Immer hat irgendwas gefehlt, weil’s gebraucht wurde.

Du bist dann von da an Theaterbesucherin geblieben?

Ja, ich war ja auch beim Theater, hier, in Frankfurt, in der Dramaturgie, in einer ganz schönen Zeit eigentlich, als die ersten Experimentas stattfanden, wo das europäische und das amerikanische Theater zusammenkrachten und das Off-Theater. Das war sehr aufregend und schön: Theatertheater.

Du bist dann nicht auf die Idee gekommen, Stücke zu schreiben?

Blöderweise!

Das ist doch eigentlich nicht verwunderlich.

Das ist ganz komisch. Ich habe ja jetzt ein Stück gemacht vor zwei Jahren für das Theater in der Josefstadt. Das war eine Auftragsarbeit. Und als ich kapiert habe, was man mit so einem Kram für Geld verdienen kann! Mit viel weniger Arbeit als ein Buch kostet, kriegst Du viel mehr Geld! Weil das ganz andere Verträge sind. Da habe ich gedacht, warum bin ich so blöd gewesen! Stücke schreiben ist ja nun heutzutage nicht mehr so wahnsinnig – also, sagen wir mal so, um nicht unhöflich zu sein: Es wird nicht mehr so furchtbar viel vorausgesetzt.

Ja, weil die Dramaturgen alle Stücke selber schreiben und die Regisseure.

Ja. Das ist das Eine. Und das Zweite ist, dass das jetzt so trial-and-error funktioniert: also das machen wir mal, und dann war’s Scheiße, und dann schmeißen wir’s in den Papierkorb. Nachgespielt wird so gut wie nichts mehr. Neues Spiel, neues Glück. Und insofern bin ich dann wahrscheinlich zu ewigkeitssüchtig, als dass ich mich an dieser Papierproduktion beteiligen wollen würde. Aber finanziell gesehen wäre es eigentlich schlauer.

Aber so geht man ja nicht ran. Oder früher stellte sich nicht die Frage, wird das Literatur oder was bringt am meisten ein.

Obwohl ich – in meinem Alter muss ich Dir sagen – dieses ganze Idealismusgetue gründlich satt habe. Ich finde so viel Verlogenheit dabei. Allein, wenn man sich die Diskussionen über das Leben von Autoren anguckt: Was da gelogen wird! Wie viel Abhängigkeiten da gestrickt werden, wie viel Demütigungen damit zusammenhängen, wie viel Traurigkeit, wie viel wirklich minderer Lebensstandard in einer Zeit, wo sehr sonderbare Leute schon einen sehr hohen Lebensstandard haben, wie viel da inkongruent ist! Aber nein: Ich habe einen Auftrag! Ich weiß nicht.

Aber die Frage hat doch eine große Rolle gespielt: ‚Wozu ist Literatur eigentlich gut?’

Zum Lesen!

Aber hier ist die auch noch ein bisschen anders beantwortet …

Ja, da war ich jünger.

… Ich komme da nochmal drauf zurück, weil dieser Titel „Käferchen & Apfel“, der mich verführt hat anzunehmen, es gehe hier um Gärten und Wiesen, ist auch ein Reich-Ranicki-Zitat. Das finde ich sehr schön, denn das zeigt so eine kleine Differenz ohne irgendwelches Pathos, was Literatur soll oder kann oder muss …

Das war sein großes Prä-. Er hatte kein Pathos.

… er meint nämlich, wenn da ein Käferchen auf den Apfel springt und der Apfel fällt vom Baum, dann bildet sich das Käferchen ein, was wunder es da geleistet hat. Aber in Wirklichkeit ist es sozusagen nur diese kleine Differenz. Aber Du unterstellst ihm ja, es mag schon in Wirklichkeit so gewesen sein, dass er sich oft so verhalten habe, als traute er in Wahrheit dem Käferchen die Bewegung und den Absturz selbst einer Melone zu.

Ja. Aber das war auch dichotomisch bei ihm. Er war ein ganz großer Realist, was Ursache und Wirkung betraf. Und gleichzeitig hat er den Traum nie aufgegeben, dass es in Wirklichkeit anders sei. Und ich glaube, das macht eigentlich die Größe eines Kritikers aus, dass er zwar weiß, wie der Hase läuft, aber nicht aufhört, dran zu glauben, der Hase könne auch fliegen, wenn er denn nur wolle. Das war bei ihm sehr ausgeprägt. Ja.

Du hast ihn ja sehr gut kennengelernt, über lange Jahre gekannt und seine Frau Tosia, und hattest ein intimes Verhältnis zu den beiden. Seid Ihr Euch eigentlich über die Literatur begegnet? Oder wie ist das zustande gekommen.

Das kann ich Dir sagen. 1969 hatte ich auf Vermittlung von Rudi Seitz, der damals bei den Städtischen Bühnen gearbeitet hatte, einen freien Job zugeschanzt bekommen, und zwar war das für die jüdische Loge B’nai B’rith, eine Ausstellung zu machen von jüdischer Literatur deutscher Sprache. Das war in der alten Unibibliothek. Und da war ich sehr stolz und geehrt und habe mich ans Werk gemacht. Das funktionierte so, dass die Verlage eben Bücher schickten und ich mir was ausgedacht habe, wie man das stellt und wie man das kommentiert und so. Da war ich gerade 25 oder 24 und fand das ganz toll. Das war sehr viel Arbeit und vor allem sehr komisch, weil die Damen und Herren von der jüdischen Loge wollten – ich meine, es gibt so viele großartige Autoren aus der Ecke – aber unbedingt auch Hermann Hesse drin haben, wo ich nun sagen musste, seid mir nicht bös’, aber der ist nun wirklich keiner. Und: Ihr habt doch so viele. Ich wollte den Cohn-Bendit drin haben. Den wollten die aber nicht. Dafür wollten sie William S. Schlamm drin haben, den wollte ich aber nicht.

Wer William S. Schlamm war, weiß heute kein Mensch mehr. Das war ein Springerjournalist und aus Sicht seiner einstigen Genossen ein Renegat.

Jedenfalls war das ein munteres Spiel. Adorno wollte nicht rein. Der kam persönlich vorbei und verfügte, dass seine Werke da weggetan werden sollten. Er wolle dazu nicht gehören. Also, er hielt sich für herausgehoben. Also das war alles sehr munter und lustig. Und ich lernte jeden Tag dazu, – auch wie man eine Bohrmaschine bedient, was auch nützlich ist. Und Reich-Ranicki machte die Eröffnung. Ich hatte natürlich schon von dem gehört. Und wir lernten uns bei der Gelegenheit da kennen. Er hörte, glaube ich, – und das hat dann vierzig Jahre lang nicht aufgehört – nie auf, darüber zu staunen, dass ich mich nicht fürchtete. Er war es so gewöhnt, dass man vor ihm Angst hat, dass er völlig fertig war. Er war wie ein Grizzly, dem man sagt: Huhu, in Wirklichkeit bist Du doch nur ein Teddy. – Und das hielt eigentlich an. Das wurde immer auf Proben gestellt, oder es gab auch mal eine Zeit des Schweigens. Da hat er natürlich versucht, mich zu bestrafen und lauter so’n Zeug. Aber ich habe eben einfach keine Angst gehabt. Und ich glaube, ganz unterhaltsam fand er mich auch. Ich verstand mich sehr gut mit seiner Frau. Es war nicht Freundschaft, das ist mir zuviel, aber eine neugierige Beziehung, die eben auch alle Lebensalter mitgekriegt hat. Ich war ja dann wahnsinnig viel weg und er auch. Und man sah sich manchmal zwei Jahre gar nicht. Ich bin ja auch sehr viel gereist, auch für die FAZ. Und er war ja auch in der Weltgeschichte unterwegs. Aber es gab immer wieder Anknüpfungspunkte. Und dann wohnten wir ja auch nur einen Steinwurf entfernt.

Aber Ihr habt ja auch familiär Weihnachten zusammen gefeiert.

Ja, ja, die Weihnachten. Das war nach dem Tod meiner Mutter, als eben für mich die Frage im Raum stand: Karibik oder Wahlverwandtschaften? Tertium non datur. Da habe ich eben gemerkt, dass dieses Weihnachten für die beiden ein ganz problematisches Thema war. Das wusste ich gar nicht. Ich war immer mit meinen Eltern zusammen. Und das war nie tümlich oder besinnlich oder so etwas, sondern das war eigentlich immer eine Party und lustig mit vielen Leuten. Weihnachten und jüdisch – darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und da traf ich richtig ein Vakuum. Und dann haben wir das so installiert, und es waren auch immer noch andere Leute dabei. Und den Rest habe ich ja dann nachher aufgeschrieben nach ihrem Tod.

Hat er nie ein Buch von Dir rezensiert?

Doch. Er machte das für die zwei Leute, mit denen er sich befreundet hielt, also Siegfried Lenz und mich, nicht. Er hat aber „Von Liebe, Reichtum, Tod und Schminke“, vor zehn Jahren erschienen, – das hat er rezensiert, aber in so einer Art Globalumarmung: Geburtstag, und sie ist ja doch nicht unbegabt. ‚Frauen können keine Romane schreiben’ habe ich mir unheimlich oft anhören müssen. Gedichte auch nicht.

Das Buch „Scheintod“ – hat er das denn gekannt, überhaupt zur Kenntnis genommen?

Ja. Er hat alles zur Kenntnis genommen, sogar die Gartengeschichten. Aber was er am liebsten mochte, waren, glaube ich die Essays, die ich gemacht habe, über Else Lasker-Schüler oder Heine, also, wenn ich sozusagen in ‚sein’ Orchester eingetreten bin und mich bemüht habe, da ein anständiges Solo auf die Bühne zu bringen. Aber: er natürlich als Karajan.

Da muss es doch noch unendlich viele Arbeiten von Dir geben, journalistische, wie man so sagt, über Autoren, einerseits für’s Fernsehen produzierte, andererseits für die FAZ und andere Zeitungen oder Zeitschriften. Die sind noch nicht alle, ja nicht annähernd alle erschienen.

Um Gottes Willen! Wer will denn das lesen?

Ich! Da müsste sich mal jemand dranmachen.

Das ist für wenn ich tot bin.

Dann lassen wir das mal auf sich beruhen.

Ich habe nicht, wie der Kollege Henscheid, auch nur die geringste Absicht, so etwas wie eine Gesamtausgabe meiner reichen Person dem staunenden, aber kaufunwilligen Publikum vorzulegen. Nee. – Da ist viel Zeug. Auch viele Gedichte. Hunderte.

‚Gedichte’ ist das andere Thema, was ich noch mit Dir bereden wollte. Zur Lyrik schreibst Du hier auch – da geht’s auch um Deine Mutter in diesem Zusammenhang – dass Du die Lyrik sehr frühzeitig zuhause kennengelernt hast.

Ja, überhaupt Literatur. Das war ein ausgesprochen literaturaffiner Haushalt, gerecht aufgeteilt zwischen den Frauen und den Männern. Das waren lesende Männer und lesende Frauen, und zwar zum Teil wirklich manisch. Meine Großmutter hat manisch gelesen. Was mich tief berührt hat: Sie hat sich zu ihrem 15. Geburtstag eine Heine-Gesamtausgabe gewünscht und sie auch bekommen. Und das war für ein Mädchen aus Bingen, Jahrgang 1900, nicht das total Normale. Also, die haben alle viel gelesen, alle gern gelesen. Alle Bereiche waren abgedeckt, viel Philosophie, Religionsphilosophie – das war mein Großvater -, alles, was mit Theater zu tun hat – mein Vater, meine Mutter sehr viel klassische Moderne und sehr viel Lyrik. Das war als Angebot da. Das musste ich nicht erkämpfen.

Du erwähnst hier Ingeborg Bachmann. Im ‚Literaturboten’ schriebst Du auch den Text ‚Ingeborg Bachmann. Meine erste Dichterin’. Das Verhältnis zu ihr hat sich sicher durch die 68er Jahre hindurch stark verändert, nehme ich mal an.

Und zwar nicht parallel zu ihnen. Denn da gab es literarische Vorlieben und Verdikte, um die ich mich überhaupt nicht geschert habe, die ich zum Teil so saudämlich fand – allein der Begriff ‚bürgerliche Literatur’ lag mir immer quer im Hals. Ich habe zwar brav mal einen Film gemacht – der hieß: „Ein Baukran stürzt um“ – über Arbeiterliteratur, – da gibt es noch ein legendäres Foto von mir mit so’m Bergmannshelm auf dem Kopf …

Als wir jetzt Deinen Geburtstag zusammen gefeiert haben, da fingen auch einige an zu erzählen, wo sie Dich kennengelernt haben. Andere wussten es nicht mehr genau. Aber ich wusste es noch ganz genau. Es war nämlich eine Lyriklesung von mir auf dem Liebfrauenberg. Und wie ich die Situation in Erinnerung habe, war das so, dass erst ein Puppenspieler da zugange war. Die Leute waren alle ziemlich fröhlich; und ich kam dann mit tieftraurigen, sehr ernsten, politischen Gedichten auf die Bühne. Das ging so zehn Minuten. Und die Leute waren eher stumm ergriffen. Und der Puppenspieler kam dann wieder, lachte mich so an und blaffte mich so an und sagte: Ja, nachdem jetzt die Stimmung im Keller ist, kann ich wieder dafür sorgen, dass es weitergeht. Und dann ging ich runter von der Bühne, war etwas betröppelt, und dann kamst Du und sagtest, das fändest Du doch sehr spannend und interessant, was ich da vorgetragen hätte. Und das hat mich dann gerettet in der Situation. Und seitdem kannten wir uns. Das war „Sommer in the City“ oder wie das immer hieß.

Deshalb fand ich das so schön, dass du letztes Jahr in Wiesbaden ein ganzes Programm für die Stadt Wiesbaden nur mit Lyrikern gemacht hast, „Zu Gast bei Eva Demski“ hieß das. Die haben das alle zwei Jahre: „Zu Gast bei …“. Vor ganz langer Zeit, als Erich Fried noch lebte, war das „Zu Gast bei Erich Fried“. Und unser Abend mit Werner Söllner und mir und Dir letztes Jahr thematisierte ja auch vor allem die Lyrik der 68er, vergessene Leute wie Volker von Törne zum Beispiel.

Volker von Törne, Theobaldy – da ist einiges wieder entdeckbar. Nicht alles. Törne habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr gelesen, weil ich den eben erst kennengelernt habe, als er schon tot war. Ich habe da ein postumes Portrait gemacht, was dann schrecklich endete, weil: mir war nicht klar, dass es einen ganzen Blumenstrauß von Damen gab, die sich alle mit Fug und Recht als Volker von Thörnes Gefährtinnen sehen konnten. Es gab aber auch die Gattin Sylvie von Törne, die so ein Schneewittchen war und so tat, als war sie die one and only. Und ich wusste das nicht. Nach der Ausstrahlung des Films kamen dann all die weißen Witwen: ‚Dieses Gedicht war nämlich für mich und nicht für – und so!’

Aber Du hast immer, kann ich mich erinnern, gesagt, Du schriebest keine Gedichte. Du würdest keine Lyrik schreiben, Du kämest nie auf die Idee – das stimmt aber jetzt nicht mehr so ganz.

Das hat nie gestimmt. Ich habe auch nie gesagt, ich schreibe keine. Ich habe gesagt, ich publiziere keine.

Das ist natürlich ein feiner Unterschied.

Ich habe Berge davon!

Ich sollte noch zu dem Wiesbadener Programm hinzufügen: Es gab eine wunderbare Ausstellung, die Wolfgang Schopf gemacht hat mit den Autoren, die aufgetreten sind und ihren Fetischen, Objekten, die sie aussuchen durften, und ich sollte auch Schopfs Ausstellung in Frankfurt erwähnen, im ‚Fenster zur Stadt’ zu Deinem Geburtstag.

Ich bin ja sehr gegenstandsaffin. Das fällt mir immer mehr auf. Ich bin eine Verteidigerin des Auratischen oder Analogen, weil das Haptische oder Authentische, der authentische Gegenstand, also das, was Thomas Mann ‚die Sächlein’ nennt, die er auf seinem Schreibtisch gesammelt hat. Das spielt für mich eine ganz große Rolle. Und ich denke, dass man da auch drauf aufpassen muss, denn irgendwann wird es anderen Leuten auch wieder so gehen. Und damit meine ich jetzt nicht Installationen in dem Sinn, sondern einfach: Jemand hatte das in der Hand. Das war mein ganz großes Erlebnis – vor tausend Jahren – ich muss sagen, im alten Marbach, als es noch nicht diese LiMo-Chipperfield- Overwhelming-Station gab, sondern als es da in den Kellern eben die kleinen Schächtelchen gab mit den kleinen Sachen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal nach Claire Goll gesucht, weil ich Claire Goll in Paris besucht habe, weil ich mit der ein Interview machen wollte. Die hat mich aber hochkant rausgeschmissen, weil ich eine Frau war und auch noch jung. Und das hat sie nicht haben mögen. Ich habe ihr das aber nicht übelgenommen, weil ich das irgendwie verstand. Die Trauer der gealterten Autorinnen kannte ich ja auch von Irmgard Keun und von Rose Ausländer – ich habe ja viele besucht – die Trauer darüber, dass das, was man denkt und schreibt, mit der Physis nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Nun waren in Marbach so wahnsinnig nette Mitarbeiter, und die haben gesagt: Claire Goll, Claire Goll, da haben wir irgendwo noch eine Schachtel. Und die wurde dann auch gefunden. Und darin war ein Paco-Rabanne-Kleid von ihr aus rotem Samt, in einer Kindergröße, also, man würde Size Zero heute sagen, mit kleinen Spiegelemblemen, ein ganz kostbares Stück. Ich habe mich einen halben Tag damit amüsiert: Wie setzt man ein Kleid filmisch schön in Szene, ohne dass man es jemanden anziehen lässt? Weil, das wäre nicht gegangen. Da war plötzlich alles drin in diesem Samtkleid: ihre Träume, ihre Eitelkeit, ihr Schönseinwollen, ihre Eleganz, ihr Snobismus. Die arme Poetin trägt kein Paco Rabanne! Plötzlich war das alles in einem etwas verstaubten und fast gestorbenen Gegenstand. Das hat mich sehr beeindruckt. Und solche Sachen gibt’s ja viele in diesen Kellern und Nachlässen. Und deswegen ist mir das ja so wichtig, dass auf die Sachen aufgepasst wird, nicht nur auf die Texte.

Es kommt, glaube ich, in „Hotel Hölle, guten Tag …“ eine Dichterin vor, eine …

Das ist Rose Ausländer, paraphrasiert. – Da habe ich ein Wahnsinnserlebnis gehabt mit diesem Buch. Da war ich in Prag eingeladen. Das war, glaube ich, 1986, da war ich mit Dieter Wellershoff zusammen. Wir haben jeden Tag zwei Lesungen gehabt, morgens in irgendeiner Uni oder Saal, und abends dann in anderen Veranstaltungsorten. Und Prag vor der Wende war natürlich eine schwierige, spannende, sonderbare, unglaublich aufgeladene Stadt. Der Saal war voll, und ich las und sah in der sechsten, siebten Reihe eine Frau, die mir auf unglaubliche Weise vertraut zu sein schien, ich aber gleichzeitig genau wußte, dass ich sie nicht kenne. Ich konnte sie gar nicht kennen. Und dann habe ich die damalige Vorsitzende des Prager Schriftstellerverbandes, Pani Hirschlova – das werde ich nie vergessen, das war so eine Hardlinerin, stramme Kommunistin – gefragt, wer die Dame da … ich habe den Eindruck, ich kenne sie. Und da sagte sie mit einem schwer zu definierenden Unterton: Das ist Kafkas Nichte, das ist die Tochter von Ottla. Ich bekam sofort Gänsehaut. Dann habe ich gefragt: Kann ich mit ihr reden? – Dann habe ich gedacht: Was fragst Du eigentlich so blöd? Und dann habe ich mich irgendwie zu ihr geschlichen. Und der gefiel der Text, denn ich habe in der Lesung die Pferde gewechselt und habe dann was vom Schluss gelesen, also diese Klärungsgeschichte. Und dann sind wir zusammen in irgendeine Küche gegangen, das weiß ich noch, sie wollte raus aus dem Saal. Und sie sagte mir, das hätte sie sehr interessiert. Sie, ihrerseits, sie hieß Vera Saudková, wäre nun so oft in Gnade und in Ungnade gefallen ihres Onkels wegen, dass sie da eine gewisse Gelassenheit an den Tag lege – damals war Kafka gerade mal wieder in Gnade, aber das änderte sich ja immer – und sie hat mich dann eingeladen, und ich könnte, wenn ich wieder in Prag sei, auch bei ihr übernachten. Und das Zettelchen mit ihrer Adresse in ihrer Alte-Damen-Schrift habe ich immer noch. Ich bin dann nicht hingefahren, was sehr blöd war. Und sie starb dann Ende der Neunziger. Aber das war sozusagen eine Begleitgeschichte zu dem Buch, die ich nie vergessen werde. Und es waren die Augen. Sie hatte diese Augen, in die man so reinfiel. Die hat sich so durchgebracht als Übersetzerin, sprach ein sehr gutes Deutsch, wie ihr Onkel ja auch.

In „Hotel Hölle, guten Tag …“ sind ein paar Elemente, die wir schon angesprochen haben. Das ist nämlich auch eine Theaterinszenierung in gewisser Weise. Außerdem steht ja auch drin, wie man Hotels inszenieren muss, damit Hotels funktionieren. Und diese Protagonistin, die da beschrieben wird, legt sehr viel Wert auf die Gestaltung des Hotels. Jedenfalls würde der Roman auch vom Handlungsaufbau her als Theaterstück funktionieren.

Ich glaube, er hätte auch als Film gut funktioniert.

Selbstverständlich bietet sich auch „Scheintod“ für eine Verfilmung an.

Bei der „Afra“ gab es viele Optionen. Aber irgendwie haben die sich alle nicht rangetraut. An einen Produzenten erinnere ich mich noch. Der hieß Peter Wortmann. Dem habe ich gesagt: Ich warne Sie! Denn Armut ist viel teurer zu inszenieren als Reichtum. Das kostet viel mehr Geld. Und die Armut so zu inszenieren, dass sie nicht aussieht, wie diese geleckten Nachkriegsdorffilme, die immer so aussehen wie aus dem Fremdenverkehrskatalog. Entschuldige: Vilsmaier, das ist so einer, wo ich denke, ich glaub’ kein Wort, kein Wort! Wer das konnte, wer das wirklich ins Bild setzen konnte, war die Mnouchkine. Bei der hast du’s wirklich gerochen. Aber das ist sehr opulent. Und irgendwie haben dann alle zwischendurch kalte Füße gekriegt. Und es gibt ja auch Stoffe, die einfacher sind.

„Afra“ enthält intensive Beschreibungen dieser Landschaft in der Einöde, dem Gäu, was durch die Nachkriegssituation dann noch mal verstärkt wird.

Weißt Du, ich hatte ja ein Glück, Harry. Ich musste mich von dem nicht befreien. Ich habe da drin nicht gelebt. Ich musste nicht, wie andere Kollegen, die aus diesem Sumpf und diesem Dreck und dieser fürchterlichen Religiosität und dieser Gefangenschaft rauskamen, mich totformulieren. Ich war ja in einer anderen Welt. Aber wenn ich am Wochenende zu den Verwandten meiner Großmutter väterlicherseits gefahren bin, dann konnte ich diese Welt sehen, ohne aber ihr Opfer zu sein. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich das kapiert habe, warum die Distanz bei mir so zornlos ist.

Das ist ein sehr analytischer und kalter und sehr guter Blick, der dafür existiert. Die sind ja nicht nur zum Beispiel religiös und dieser Religion in gewisser Weise auch ausgeliefert, sondern sie entwickeln auch ihre Strategien. Vor allem die Frauen entwickeln ihre Strategien, damit umzugehen; das zwar einerseits zu respektieren und mitzumachen, andererseits aber selber eine Distanz dazu zu haben.

Ich schreibe jetzt an so einer Geschichte, die mich wahrscheinlich umbringt – das macht aber nichts, das wird auch was Längeres – wo dieses Kaleidoskop der Befangenheit von Religiosität mir, die ich ja aus einer sehr synkretistischen Familie komme: wilde Katholiken, calvinistische Protestanten, Juden und leidenschaftliche Atheisten; wir hatten alle Sorten. Ich habe also schon als kleines Kind die Welten gesehen, auch die optischen Welten, die katholischen, die protestantischen, diesen pechschwarzen Kammerton des Holocaust, der weg war, aber über Erzählungen doch zurücktröpfelte und dann -floss; und dann diese Gewissheit: ‚Da ist nichts dran; an all dem ist nichts dran’ meiner Eltern, die gar nicht meine war. Wenn Du dieses Kaleidoskop nimmst, dann erst entsteht das Bild, was die Auseinandersetzung mit dem Tod eigentlich bedeutet, also welche Verdrängungsmechanismen installiert worden sind über Jahrtausende, welche Erklärungsmechanismen, welche Poetisierungen – und wie dann immer wieder die Sache zusammenbrach. Das tat sie ja immer mal, ob im Dreißigjährigen Krieg oder wann auch, – und das ohne einen Versuch der Bewertung, einfach anhand von Geschichten darzustellen, das ist unglaublich spannend.

Letzte Änderung: 20.08.2021

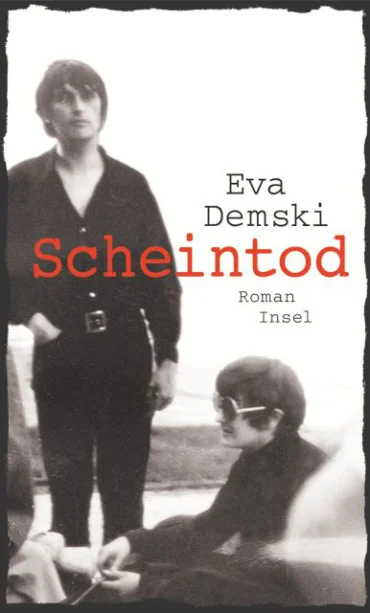

Zu Eva Demskis 70. Geburtstag im Mai dieses Jahres gab es im „Fenster zur Stadt“ in der Frankfurter Braubachstraße eine Ausstellung, bei der Kurator Wolfgang Schopf (Uni Frankfurt) Eva Demskis Leben und Werk in offen stehenden Koffern und Köfferchen präsentierte. Demskis Manuskripte wie das von ‚Karneval’ (1981) über ‚Afra’ und ‚Das Narrenhaus’ bis hin zu dem 2014 neu aufgelegten Roman ‚Scheintod’ (Insel Verlag) von 1984, in dem die Autorin die 12 Tage zwischen dem frühen Tod ihres Mannes Rainer Demski und dessen Beerdigung beschreibt und mit dem ihr eines des aussagekräftigsten Frankfurt-Porträts gelungen ist, das die Literatur dieser Zeit zu bieten hat. Das Buch war Gegenstand einer Veranstaltung des Hessischen Literaturforums im Theatersaal des Frankfurter Mousonturms. Am 6. Mai 2014 versammelten sich dort alte Weggefährten und neue Freunde, um aus ‚Scheintod’ zu lesen und mit Eva Demski ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren Bürgermeisterin a.D. Jutta Ebeling, der Zeitzeuge Rechtsanwalt Armin Golzem, der Frankfurter Stadtrat Christian Setzepfandt, die junge Autorin Nancy Hünger und Harry Oberländer.

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.