Adrian Kasnitzʼ »parasitenpresse«, die 2024 mit dem Spitzenpreis des Deutschen Verlagspreises ausgezeichnet wurde, war als Antwort auf die kommerziellen Verlage gedacht, die jungen Dichtern die Türen verschlossen. Den Kölner Independent-Verlag gibt es aber nun schon seit fast zwanzig Jahren. Die Insolvenz des Grossisten KNV wird er auch unbeschadet überstehen.

Adrian Kasnitz, Jahrgang 1974, erinnert mich an ein Ein-Mann-Orchester. Geboren in Ermland und Masuren, aber in Köln zu Hause, ist er Lyriker und Romancier, Verleger und Herausgeber, Buchhersteller, -designer und -grafiker, Veranstalter und Förderer von jungen Lyrikern. Seinen Verlag hat er 2000 gegründet als Sprungbrett für die jungen Lyriker der damaligen Szene in Köln und Berlin, zu der neben ihm Björn Kuhligk, Tom Schulz, Ron Winkler und Karin Fellner gehörten, aber auch als Antwort auf die Absagen der etablierten Lyrikverlage, die »den jungen Wilden« den Zugang zum raschen Debüt verwehrten.

Auf die Frage, was das »Parasitäre« an diesem ungewöhnlichen Verlagsprojekt sei, antwortet Kasnitz, dass es darum gegangen sei, einen Verlag mit Null Euro zu gründen. Das hört sich unglaublich an, aber es hat funktioniert: Die parasitenpresse bringt seit fast zwanzig Jahren erfolgreich Lyrikhefte und Taschenbücher in kleinen Auflagen auf den Buchmarkt – bisher fast hundert Titel, auch Übersetzungen.

Es gelte, so Kasnitz, wenig Geld für Nebensächliches auszugeben und den Fokus auf die Poesie zu lenken. Der Verlag sei langsam gewachsen, erst habe es Lyrikhefte gegeben, die auf für den Müll aussortiertem Papier gedruckt worden seien: auf wiederverwerteten Briefumschlägen oder Absagen der Verlage zum Beispiel. Später habe man dank des Crowdfundings die ersten Taschenbücher in kleinen Auflagen finanziert. Der Verlag mache jedenfalls keine Verluste, zahle Steuern und sei imstande, die Lyrikhefte und die Taschenbücher rasch nachzudrucken. Auf den teuren Buchmessestand werde verzichtet, man gehe eine Symbiose ein mit verschiedenen Partnern, die sich bereit erklärten, die Bücher der parasitenpresse ins Regal zu stellen, wie zum Beispiel beim poetenladen auf der Buchmesse in Leipzig.

Michel Serresʼ Parasit wird Dichter

Im Prinzip handelt Kasnitz ganz im Sinne der Philosophie von Michel Serres (1930-2019), dem Autor von Der Parasit (dt. 1981) und Das eigentliche Übel (dt. 2009). Er geht nämlich mit seiner Umwelt eine Symbiose ein, sodass beide von ihrem symbiotischen Tun profitieren können. Kasnitz behauptet zudem, der Parasit sei nützlich, weil er die Kommunikation und das Machtgefüge ändere. Und der Dichter könne ohne Stipendien, Mäzene, Lesungen usw. nicht existieren – das Parasitäre sei ihm also von Natur aus gegeben.

Bei Serres geht es um Zivilisations- und Kulturkritik. Er fordert den Abschluss eines »Naturvertrages«, eine Symbiose zwischen Mensch und Natur, und angesichts der immer größer werdenden Umweltprobleme, die dem Parasiten »Mensch« zu verdanken sind, ist seine Philosophie heute aktueller denn je. Außerdem sieht Serres die Notwendigkeit des Dialogs und Austauschs zwischen der zivilen Gesellschaft, der Naturwissenschaft, der Philosophie und den Medien, da zwischen den genannten Kontrahenten eine Kluft bestehe, die es schwer mache, die Komplexität der Beziehung zwischen Mensch und Natur zu verstehen. Es gelte, unser gemeinsames Haus Erde zu schützen, anstatt den blauen Planeten bloß als Möglichkeit zur Ausbeutung zu betrachten.

Kasnitz spricht von der Symbiose zwischen dem Verleger und Autor, die gemeinsam die Pressearbeit erledigen und ihre Informations- und Öffentlichkeitskanäle nützen, um im Tandem erfolgreich zu werden. Die kleinen Auflagen der parasitenpresse – hundert bis dreihundert Stück – sind für die Lyrik nichts Ungewöhnliches, zumal Dichter vor allem von anderen Dichtern gelesen werden, aber auch von Übersetzern, Literaturwissenschaftlern, Kritikern und Anfängern. Doch auch ein Independent-Verlag ist auf klassische Leser angewiesen, die sich für moderne Belletristik und Lyrik interessieren.

Symbiose zwischen dem Lokal-Regionalen und Globalen

Kasnitz, dessen E-Mails immer mit der Liebeserklärung an Köln enden (»aus einer schönen Stadt im Westen gesendet«), ist ein leidenschaftlicher Verehrer der Dichtung von Jürgen Becker und Ted Hughes. Er weist eine Affinität zum lokal-regionalen Raum samt seinen kleinen und großen Geheimnissen auf, zeigt aber auch eine Faszination für die kosmische Ordnung der Dinge, für Hesiods Tage und Werke, für die Rituale des Kalenders.

Kasnitz sagt, er sei nicht nur Ermländer, sondern auch Westfale und Griechenlandliebhaber. Vor allem ist er aber ein Weltenbummler, der in der Fremde wie auch in der Heimat am liebsten das Lokal-Regionale erforscht. In seinem Gedichtband Glückliche Niederlagen (Köln, 2016), der im von Jürgen Beckers Sohn Boris betriebenen Verlag Sprungturm veröffentlicht wurde, findet sich das leichtfüßig-melancholische Gedicht Rheinische Nacht: »(…) Nie // hast du mich geküsst, zu viel / gesagt. Dein Blick, sei still / in das Wasser gesunken. / Der Rhein, der Rhein ist trunken.«

Seit 2015 realisiert er außerdem ein auf zwölf Jahre angelegtes lyrisches Projekt: das Kalendarium, das einmal im Jahr erscheint. Man denkt dabei sofort an die Birthday letters von Ted Hughes oder den deutschen Klassiker Der schöne 27. September von Thomas Brasch. Das Kalendarium ist nicht aber bloß ein poetisches Tagebuch, das unvergessliche Momente oder schwermütige Stunden des Dichteralltags porträtiert. Vielmehr geht es bei diesen Tagesgedichten um ein Innehalten, bei dem die vertraute Welt, durch ihre »Heimischkeit« oft statisch wirkend, plötzlich aus den Fugen gerät: Das Vertraute wird fremd. Im Eintrag vom 22.01. Cologne heißt es: »Eine schorfige Stelle, die Stadt / die vormittags schläft und gewiss / zu anderen Zeiten als ein Patient / der nicht gesund werden kann (…).«

Kasnitz, der in jedem dritten, vierten Gedicht auf ein Musikstück, ein Gemälde oder ein Gedicht eines anderen Dichters antwortet, führt einen Dialog mit der Welt: Er kapselt sich in seiner Dichtung nicht ab. Seine lyrischen Antworten sind eigentlich Liebesnachrichten, wie z. B. das Gedicht Bis zur Memel aus Glückliche Niederlagen, das er seinem Landsmann Johannes Bobrowski sendet – hinein in den lyrischen Kosmos, der uns allen gehört.

Auch Philosophisches findet ein wenig Platz, was Ohne besonderes Thema beweist, wenn Kasnitz davon schreibt, dass es für ihn »unzugängliche Hügel« gebe, die er »wahrscheinlich nie aufsuchen« werde, wo »auf dem Grund der Schale die Gelächter-Gang haust«.

Der Erzähler und seine Familie

Berlin, Ermland in Polen und Griechenland bilden die Szenerie für die Rahmenhandlung von Wodka und Oliven (Köln, 2012), seinem Debütroman. In Polen gibt es ähnliche Dorfgeschichten wie in Griechenland: Messer werden gezückt, Blut wird vergossen, auf dem Land wird hart gearbeitet und leidenschaftlich geliebt und gehasst. Familiengeschichten einer Multi-Kulti-Familie werden erzählt, während sich das vereinigte Deutschland mit den xenophobischen Mordanschlägen in Solingen und Mölln auseinandersetzen muss. Die Schönheit des Olivenbaums und die berauschende Kraft des Wodkas sind die wichtigsten Elemente dieses eleganten Debüts.

Bessermann (Köln, 2017), sein zweiter Roman, geht einem Verbrechen der letzten Kriegstage nach, der Ermordung der Häftlinge aus dem KZ Stutthof, ihrem Todesmarsch ins Bernsteinwerk nach Palmnicken, wo sie eingemauert werden sollten, dann aber auf das Eis getrieben und erschossen wurden. Auch in dieser Prosa, deren Haupthelden der Kriegsreporter Bessermann, die hübsche Studentin Agnieszka, der Obdachlose Wolfgang und der Ostpreuße Osterode sind, geht es um Spurensuche: Kasnitzʼ Geburtsland entpuppt sich als biografisch-historische Geschichtengrube. Es ist aber auch ein Gegenwartsroman, erzählt, als stammte er aus der Feder Patrick Modianos, in dem es überraschende Verflechtungen der Figuren gibt.

Vielleicht ist Kasnitz auch ein Parasit, weil er seine Familienstories »ausschlachtet«, um auf der Suche nach Identität mit der Welt Frieden zu schließen. Das will man dem Autor nicht unbedingt wünschen, genauso wenig wie seinem Verlag, denn in der Rebellion gegen das Establishment liegt dessen Stärke.

Kasnitz´ neuer Gedichtband ist wie eine Umarmung in Zeiten der Pandemie, Umweltzerstörung und militärischen Konflikte

Kasnitz´ neuer Gedichtband Im Sommer hatte ich eine Umarmung (erschienen im Frühjahr 2023 in seiner Parasitenpresse ‒ natürlich) ist mit seinen 87 Seiten etwas üppiger geworden als sonst, denn seine jährlich erscheinenden Kalendarium-Bändchen haben uns an eine gewisse Kürze und Stringenz gewöhnt. Seit seinem letzten regulären Gedichtband Glückliche Niederlagen sind schon sieben Jahre vergangen ‒ ausreichend viele, um ein opulentes Werk zu schreiben. Aber Kasnitz gehört zu den Lyrikern der leiseren, bescheideneren Töne. Er ist kein Moralist. Seine Gedichte sind sprachlich alle sehr präzise und sparsam gebaut, wodurch selbst eine Beschreibung der Birnbäume auf dem Lande im polnischen Ermland, der Heimat seiner Eltern, zu einem kleinen Porträt der noch intakten Natur wird, als sähe man sich die Miniaturwelten des Rokokos an.

Rhythmisch und malerisch haben diese Gedichte viel zu bieten, die Sprache ist ästhetisch wohlüberlegt, was den Versen insbesondere dann zugutekommt, wenn sich Kasnitz´ Lyrik bekannter sozialer und politischer oder gar globaler Themen annimmt, da durch die Schönheit der Sprache und der formalen Konstruktion unser Intellekt nicht nur positiv, sondern auch kritisch stimuliert wird. Kasnitz´ Gedichte erscheinen dann wie sehr genaue und oft schmerzhafte Einblicke in die menschlichen Tragödien, obgleich sie etwas beschreiben, was uns auf den ersten Blick »normal« vorkommt, nach dem Motto: So ist das Leben.

Das erste Gedicht ist immer das Wichtigste – zumindest programmatisch

Schon das erste Gedicht eröffnet diesen Reigen der Blicke in verschiedene Welten, Schicksale und Momente, die für einen Lyriker niemals verlorengehen dürfen. In Chefs sagt das lyrische Ich: »Mein Vater arbeitete in vielen Fabriken / dieser Stadt. Nie blieb er lange und immer / hielt man ihn für einen Idioten. (…) ›Hier und hier / und hier habe ich gearbeitet.‹ Nie sagte er: / geschuftet, nie sagte er: malocht. (…) / Wir gehören nirgendwo hin / zu niemand. / Wir sind einfach nur Leute / einfache Leute, die nicht Chef sein wollen / die keine Chefs dulden können.«

Ein trauriges Gedicht, es erinnert auch an Czesław Miłoszs Arbeiter- und Solidarność -Gedicht Der du dem kleinen Mann von der Straße Unrecht angetan hast von zwar 1950, doch es wird an einer Gedenktafel des »Denkmals für die gefallenen Werftarbeiter von 1970« in Danzig zitiert ‒erbaut wurde es allerdings nach den legendären Streiks in der Danziger Werft im August 1980, und zwar im Dezember desselben Jahres.

Und so geht es dann im ganzen Gedichtband weiter, dem Bösen werden Namen gegeben und die Zähne gezogen. Hinter der Figur des blutrünstigen Königs Ubu aus einem absurden Theaterstück des französischen Dichters und Dramatikers Alfred Jarry (1873‒1907) kann sich auch ein Putin verstecken, heißt es doch in dem Gedicht Père Ubu: »C’est merdre, wenn Père Ubu geht, geht man besser zur Seite, / (…) isst Père Ubu, isst man lieber / woanders, schlägt er nach den Köpfen / duckt man sich besser schnell«.

Sorge des Dichters um den Weltenbrand

Brennendes Brasilien im Gedicht Amazonas Würgevogel, wo die Wälder der menschlichen Gier und einem gestrigen Denken zum Opfer fallen, kann aber auch schon zu uns nach Europa kommen ‒ so klein ist die Welt durch die Umweltprobleme, die Klimaänderungen und die Globalisierung geworden, wobei es ja darum geht, dass es auf unserem Planeten keine sicheren Inseln, kein Asyl, mehr gibt. Und es geht auch darum, dass sich auch nichts ändert, da sich die menschliche Natur nur schwer ändern lässt, wenn Manipulation und Instrumentalisierung durch den Leviathan im Spiel sind: »Immer sind solche Typen Tyrannen von Gott oder / anderen höheren Mächten gesegnet.«

An dieses »ökologisch-antifaschistische« Gedicht schließt sich eines der schönsten in diesem Band an, das verträumte und zugleich leichtfüßige: Mein:Herz:Hagen, die toten Wälder. Kasnitz lässt uns darin mit der Natur, die zerstörerisch sein kann, selbst aber genauso zerbrechlich ist wie das menschliche Dasein, eins werden: »Hagen, Lichtung, Licht im Wald / die lichten Bäume, die abknickenden Zweige / wo sich unsere Wege trennen, du leicht / ich abschüssig geh, an unseren Händen / klebt Harz, Rinde, Schmiere, du hörst es pochen (…)«

Poeten sind immer auf Reisen und auf der Suche nach »dem ewigen Moment«

Lyriker sind Reisende, die zwar als Fremde irgendwohin kommen und sich dort einnisten, oft nur für wenige Augenblicke, aber sie haben eine begnadete Beobachtungsgabe. Und so reisen wir mit Kasnitz nach Charkiw, Israel und Polen, wo in den Gärten der Großeltern glückliche Birnbäume wachsen, und dann nach Gent in Belgien, um Gerhard Richter und sein Werk zu treffen; und wir reisen nach Frankfurt am Main, Wien, Prag, Madrid und London, wo Kasnitz in einer Art Meditation Augenblicke des Innehaltens sammelt: Der ewige Moment, wie es Miłosz schreiben würde, tritt ein.

Aber jeder muss ihn für sich selbst finden, diesen Augenblick der Kontemplation, wie es in einem Gedicht aus Istanbul heißt: »Jeder hat eigene Interessen in einem Traum. / Ich will schreiben und du willst, dass ich bei dir bin. / Ich will Raki trinken und du willst die Griechen / finden, die sich irgendwo verstecken. Ich will / ganz bis zu den Byzantinern, den Römern / hinabsteigen. (…) / Jeder hat ein eigenes Fortbewegungsmittel in einem / Traum. (…)«

Die Begegnung mit dem Brexit in London ist allerdings wie eine Ohrfeige für Europa. Gelangweilte Polen, die ihre Zelte abbrechen, trinken noch das letzte Bier. Doch wenigstens bleiben den Polen noch ihre Wälder, und man fragt sich, warum »die bösen Fremden« nach dem Brexit nicht länger in England bleiben wollten.

Kurz gesagt, es lohnt sich Kasnitz´ Lyrik kritisch zu lesen …

Es lohnt sich, in die Welt der Kasnitz´schen Verwunderung über das stets kurz vor einem Kollaps stehende Theater der menschlichen Tragödien und Komödien einzutauchen. Am besten dort, wo der Kölner Lyriker ironisch und subversiv ist ‒ auch gegenüber seiner Haltung des stillen Beobachters. In der hintersten Reihe sitzend schreibt er: »(…) Ich denke an Todesarten / in Büchern, an Verwicklungen / und wie verwickelt ich bin / in der hintersten Reihe, halb wach.«

Dichter haben natürlich das Recht, auch in der vordersten Reihe zu sitzen, wenn sie gut sind, aber Kasnitz sitzt gerne hinten, und das tut seiner Lyrik gut. Dort hinten wirkt er jedoch in seinen Gedichten hellwach.

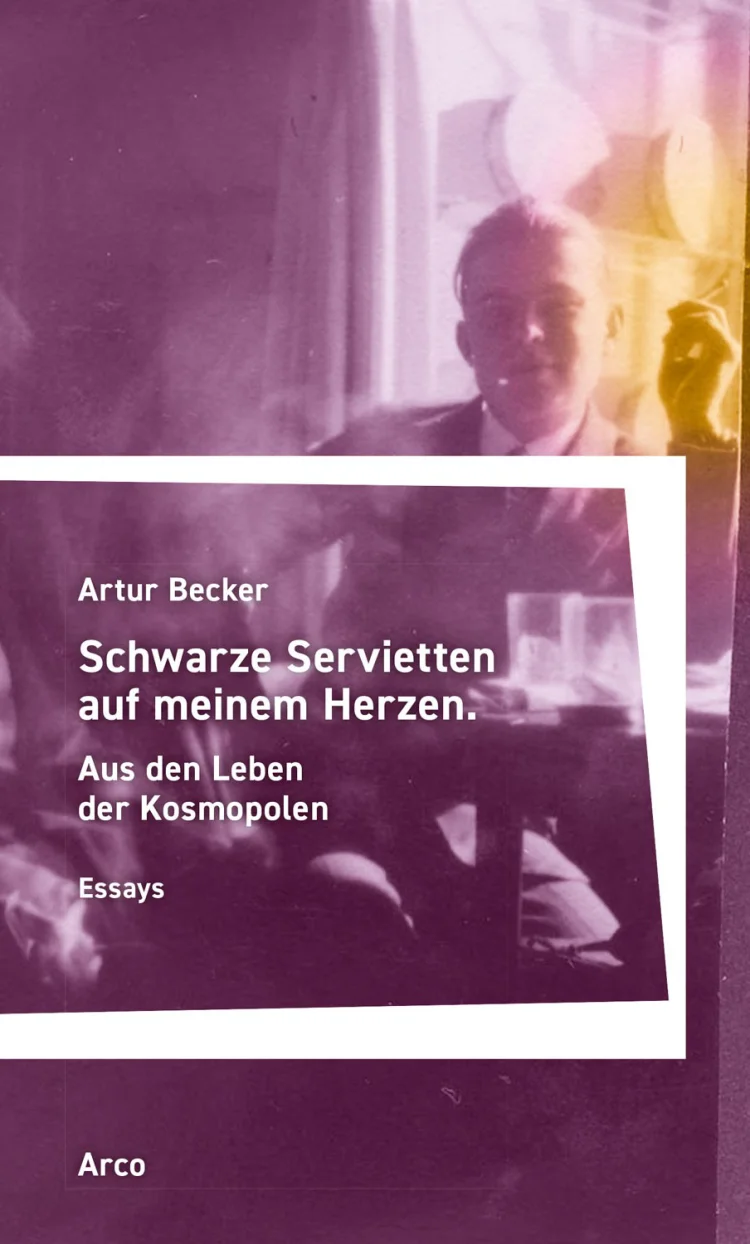

Artur Becker Schwarze Servietten auf meinem Herzen

Aus den Leben der Kosmopolen

545 Seiten

978-3965870680

Arco Verlag (1. August 2024)

Letzte Änderung: 27.12.2024 | Erstellt am: 27.12.2024

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.