Fiedler auf dem Dach und fliegende Brautpaare

Eine Retrospektive von Marc Chagall in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt über hundert Gemälde aus allen Schaffenszeiten und führt dabei ungewollt vor, wie seine innovative, expressiv-fantastische Malerei in routinierte Dekoration abdriftete, so Stefana Sabin.

In dieser unruhigen Zeit, in der die polizeiliche Sicherheit jüdischer Einrichtung im ganzen Land verstärkt wird, wurden die jüdischen Kulturtage Rhein-Ruhr mit einem umfangreichen Programm gefeiert. Dazu gehören auch zwei bemerkenswerte Ausstellungen in der Sammlung Nordrhein-Westfalen in der Landeshauptstadt Düsseldorf: im K21, dem Museum für internationale Gegenwartskunst im ehemaligen Ständehaus am Düsseldorfer Kaiserteich, ist ein Überblick über das Werk der israelischen Künstlerin Bracha Lichtenberg Ettinger und im K20, dem Museum für moderne Kunst in dem Bau der Kopenhagener Architekten Dissing+Weitling am Grabbeplatz nahe der Altstadt, eine Retrospektive des jüdischen Künstlers Marc Chagall zu sehen.

Bracha Lichtenberg Ettinger, die eine exponierte Vertreterin der sogenannten „matrixialen Philosophie“ ist, bearbeitet in psychologisch befrachteten Gemälden und Mischkompositionen Frauenschicksale: Mythische, biblische oder geschichtliche Anspielungen verweisen stets auf das Weibliche und Mütterliche als heilendes Prinzip in einer katastrophischen Gegenwart. Weder ganz abstrakt noch wirklich figurativ, entfalten diese Bilder eine starke Wirkung jenseits einer klaren stilistischen Kategorisierung. Trotz breiter Anerkennung in Frankreich und den USA war Lichtenberg Ettinger in Deutschland wenig bekannt, auch weil sie als Tochter von Shoa-Überlebenden hierzulande nicht ausstellen wollte. Als sie aber im November 2023 aus der Findungskommission zur künstlerischen Leitung der Documenta 16 zurücktrat, lenkte die öffentliche Diskussion schließlich den Blick auch auf ihr Werk. Die jetzige Ausstellung im K21, die Kolja Reichert betreut hat, ist eine erste Gelegenheit, dem deutschen Kunstpublikum das komplexe, symbolistisch-fantastische Werk zu präsentieren.

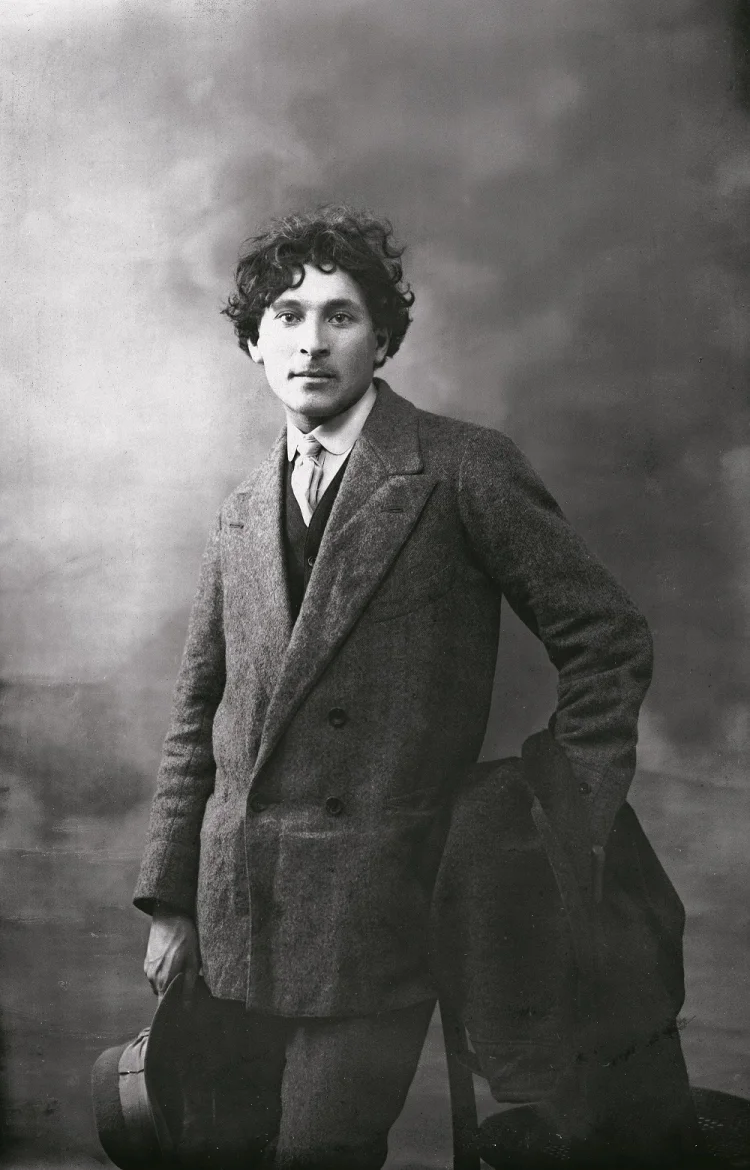

Ist das Werk von Lichtenberg Ettinger eine Neuentdeckung, so ist das Werk von Chagall ein Wiedersehen. Denn Marc Chagall, der, 1887 in Witebsk, heute Weißrussland, geboren, nach Paris auswanderte und 1985 in Saint-Paul-de-Vence gestorben ist, gehört zu den wohl bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts. In der großangelegten monographischen Ausstellung, die die Kuratorin Susanne Meyer-Büser streng chronologisch organisiert hat, sind 120 Werke aus allen Schaffensphasen zu sehen: von einem frühen, realistischen Porträt von 1909, das fast an Rembrandt denken lassen könnte, über die fantastischen Schtetl-Landschaften aus den Zehner- und Zwanzigerjahren, deren gesprengte Perspektive und grelle Rot- und Blautöne zum stilistischen Merkmal wurden, bis zu den späten Zirkusbildern, die frühere Motive wiederaufnehmen und neuinszenieren.

Chagalls Bilder ̶ die Fiedler auf dem Hausdach, die fliegenden Brautpaare, die (alb)traumartigen Schtetl-Veduten ̶ sind durch unzählige Reproduktionen so vertraut, dass die Ausstellung keine neuen Erkenntnisse bieten kann und will, sondern auf stilistische Wandlungen und thematische Verschiebungen aufmerksam macht. Die chronologische Hängung lässt den künstlerischen Weg von Naturalismus und Expressionismus zu Fantastik und Surrealismus mit kurzen kubistischen Umwegen nachvollziehen und die konsequente Darstellung des jüdischen Alltagslebens und der jüdischen Tradition verfolgen.

Allerdings waren das Judentum und die religiöse Tradition in Chagalls Werk nicht programmatisch, sondern die Quelle seiner schöpferischen Energie. Chagall verknüpfte seine ethnische mit seiner ästhetischen Identität und beschrieb sich selbst als jüdischen Künstler, aber er betonte immer wieder den kosmopolitischen Charakter der modernen Kunst und war selbstbewusstes Mitglied dieser internationalen, ja internationalistischen, Bewegung.

Standen im Mittelpunkt der Frankfurter Chagall-Ausstellung von 2022 die Werke aus den 1930er- und 1940er-Jahren, die eine doch überraschende politische Haltung erkennen ließen, so konzentriert sich die Düsseldorfer Ausstellung auf die frühe Schaffensphase und führt vor, wie sich angesichts weltpolitischer Krisen ̶ Chagall muss aus Europa fliehen und übersteht den zweiten Weltkrieg in New York ̶ und persönlicher Schicksalsschläge ̶ seine Frau stirbt 1944 ̶ die Farbpalette verdunkelt. Zwar sind Rot- und Blautöne erhalten, aber die späten Bilder sind von einer traurigen Rückwärtsgewandtheit bestimmt.

Tatsächlich wird die Energie, die das Frühwerk nährt und diesem eine rätselhafte Kraft verleiht, durch eine nostalgische Fantasie verdrängt, und die alten Motive werden ̶ trotz, oder wegen ihres Wiedererkennungswerts ̶ zur Dekoration. Aber vielleicht liegt auch darin die ungebrochene Popularität von Chagalls Bildwelten.

Letzte Änderung: 21.07.2025 | Erstellt am: 16.07.2025

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.