Mosetters Pandemisches Tagebuch

Von Phillip Mosetter

27.4.20

Danke

So! Und damit ist Schluss. Das ist die letzte Seite dieses Tagebuchs. Was man angefangen hat, das muss man schließlich auch zu einem Ende bringen. Herzlichen Dank fürs tapfere oder sporadische Lesen!

Achja, die aktuelle Verabschiedungsformel (BG) klingt übrigens für historisch geschulte Ohren wie eine „goiische“ Abwandlung aus dem Jiddischen. Diesen Hinweis verdanke ich einer Freundin, deren Großvater, dessen Muttersprache das Jiddische war, sich immer von seinen Freunden mit einem herzlichen „Bleib mir gesund“ verabschiedete. Im Jiddischen wird also die Gesundheit des anderen zur eigenen Sache gemacht. Das sollte, finde ich, nicht verloren gehen.

In diesem Sinne: Bleibt mir gesund!

26.4.20

Eine Miniatur

Kurz vorweg. Bei Miniaturen geht es vor allem darum, das Original so detailgetreu wie möglich in Klein nachzubilden. Je detailgetreuer eine Miniatur ausfällt, umso faszinierender. Ich will also versuchen, möglichst jedes Detail der letzten zwei Monate in einer Miniatur zusammenzufassen. Dafür ist das Mittel eines Bildes nur bedingt tauglich, und auch das Wort stößt da an seine natürlichen Grenzen. Hier braucht es mehr, so eine Art Panorama.

Die Bühne ist dunkel. Stockdunkel.

Das gehört übrigens schon zur Miniatur dazu. Am Anfang der Pandemie hat ja noch keiner was gesehen, da waren ja alle noch geblendet von den eigenen Vorstellungen. Aber vom Eigentlichen, vom Kommenden war noch nichts zu erkennen. Deshalb: dunkel.

Plötzlich fällt ein gleißend heller Lichtstrahl auf die Bühne.

Auch das ein wichtiges Detail, denn das Plötzliche an diesem gleißendhellen Licht, das hat viele erschreckt, sie haben die Augen geschlossen, versucht wegzuschauen, sich abgewendet.

Der Lichtstrahl fällt auf einen halben Stuhl, der an eine Krücke gelehnt ist.

Das ist natürlich sinnvoll, denn sonst würde er ja umfallen, der halbe Stuhl, das ist klar.

Langsam gewöhnt sich das Auge an das gleißende Licht …

Das habe ich vergessen zu erwähnen, der Stuhl ist eine Metapher für Bequemlichkeit einerseits, andererseits für die Einbildung von Bedeutung. Viele „Bedeutende“ arbeiten ja auf einem Stuhl sitzend, der ist jetzt weggebrochen. Und auch die Bequemlichkeit bedurfte der Illusion, deshalb die Krücke. Das ist, denke ich, ja so weit klar.

… und man erkennt hinter dem halben Stuhl einen kahlen, fensterlosen Raum. In einer Ecke kauert die Sorge, gegenüber lehnt die Melancholie.

Die Sorge ist sehr gealtert in der letzten Zeit, so viele Sorgen musste sie sich machen, ganz zusammengefallen, erschöpft liegt sie da in der Ecke, in ein graues Tuch aus Sorgen gehüllt, sie verbirgt ihr Gesicht. Die Melancholie hingegen lehnt gegenüber an der Wand und ist schön wie eh und je. Ihre Schönheit ist aber nicht von der leichtfüßigen, unbedarften jugendlichen Schönheit, das gibt es auch; die Schönheit der Melancholie aber ist mehr von einer ewigen Schönheit, sie ist von einer geradezu schmerzhaften Schönheit.

Ein Triangel erklingt, begleitet von einer rhythmisch bewegten Streichholzschachtel.

Triangel. Das dürfte klar sein. Von den Pyramiden über die heilige Dreifaltigkeit bis zu den Erfolgsmodellen der Unternehmensberater, überall das Dreieck, sozusagen die Musik der menschlichen Kultur. Und die Streichholzschachtel gibt den Rhythmus der Bedrohung dazu. „Brandgefährlich“ heißt es ja gerne, wenn etwas in die Bedeutung gehoben werden soll.

Die Melancholie singt mit ihrer milden, fast dünnen Stimme eine melancholische Weise zu den fallenden Tönen der Triangel.

Auch das ist ein wichtiges Detail. Ihre Stimme ist nämlich so zart, als fürchte sie, gehört zu werden. Was natürlich noch die Wirkung des ebenso poetischen wie intelligenten Textes der Weise unterstreicht. Aber den Text verstehe ich leider nicht, denn der ist französisch. Was den Schmerz der Schönheit der Melancholie noch einmal intensiviert.

Plötzlich trampelt eine Horde von Meinungen quer über die Bühne. Manche Meinungen sind über zwei Meter groß, andere klein wie Kleinwüchsige, manche schleppen mehr als zweihundert Kilogramm Lebendgewicht über die Bühne, andere wiegen kaum mehr als 40 Kilo, und man muss ihr Ableben auf offener Bühne befürchten. Darunter Kampfhunde und Leseratten, Gartenzwerge und Kiebitze, eine aufgewühlte Schar.

Als die Horde der Meinungen die Bühne wieder verlassen und der Staub sich gelegt hat, wird das angerichtete Desaster sichtbar. Der halbe Stuhl ist zertrümmert, die Krücke steht aufrecht aber allein in der Mitte der Bühne …

Aha! Jetzt wird deutlich, um was es geht. Alles und alle sind auf die Krücken angewiesen, die recht eigentlich die Arbeit machen, die sich aber ökonomisch nur schwankend aufrecht halten können – gleichwohl müssen.

… und schwankt. Die Sorge ist noch mehr in sich zusammengesackt, hat noch mehr Lumpen über sich gehäuft, wächst unter ihren Lumpen immer mehr in die Bühne hinein. Nur die Melancholie ist so schön wie immer, schmerzhaft schön.

Das Licht erlöscht. Niemand geht nach Hause.

Das wäre meine kleine Miniatur. Übrigens, auf Dialoge habe ich bewusst verzichtet, denn, wie gesagt, das Wort stößt hier an seine Grenzen. Goethe zum Beispiel, bekannt durch Worte, – aber hätte es zu seiner Zeit schon Computer gegeben, dann hätten wir heute keinen Goethe, von dem wäre nichts übrig geblieben. Keine Briefe, keine Gedichte, keine Texte, höchstens ein paar seiner Maßnahmen als Minister wären noch irgendwo dokumentiert. Der ganze Goethe wäre im unlöschbaren Äther der Daten einfach verschwunden.

25.4.20

Nach vorne schauen

Natürlich, man muss ja nach vorne schauen. Aber wie weit? Wie weit weg ist vorne? Ist bis zum Ende eigentlich noch vorne? Und wo ist das Ende von vorne? Daher:

Nur noch 250 Tage bis zum 31. Dezember. Was wird das Jahr noch bringen? Wer lüpft für uns den Schleier der Zukunft? Wer wagt es, ihr unter den Rock zu schauen? … Halt! Stopp!! Das ist ein ungehöriges Bild. So geht das nicht. Bitte noch mal von vorne:

Nur noch 291 Tage bis zum 11. Februar 2021, dann endet das chinesische Jahr der Ratte … Haaalt! Das ist nicht weniger ungehörig. Was soll das? Wo sind wir denn? Also bitte, nochmal:

Schade, denn eigentlich soll das Jahr der Ratte, in dem wir uns, laut chinesischem Horoskop, gerade befinden, ein ganz erfolgreiches sein, es wird ein Jahr des Neuanfangs. So sagt es das Horoskop, jedenfalls das chinesische. Hier die Details: „Sie können nicht mit einem Jahr rechnen, indem Sie entspannen und Spaß haben, Sie können uns nicht auf Glück oder Ihren Charme verlassen, Sie müssen sich stattdessen auf nachhaltige Arbeit konzentrieren. Aber wenn Sie sich gewissenhaft auf die Aufgaben konzentrieren und die nötigen Bedingungen akzeptieren, dann könnten sich exzellente Zukunftsaussichten für die nächsten Jahre ergeben. Hören Sie auf den Rat Erfahrener! Es könnte außerdem nicht schaden, sich weiterzubilden.“ Soweit die Chinesen. Aber bitte, man kann Zukunft auch anders berechnen:

Nur noch 144 Tage bis zum Ende des Fructidor. Das wäre übrigens dann der 16. September (übertragen auf den gregorianischen Kalender) und bezeichnet das Ende des Jahres 228 nach dem französischen Revolutionskalender. Mit den Revolutionen ist natürlich so eine Sache, aber das eine oder andere revolutionäre, das wäre schon nicht schlecht. Aber bauen kann man darauf nicht. Also nochmal.

Wir schreiben heute den 1. Ijjar des Jahres 5780 nach dem hebräischen Kalender, es sind also nur noch 17 Tage bis zur Sintflut. Jedenfalls soll diese am 17. Tag des Ijjar begonnen haben, ob sie sich widerholen wird, ist nicht bekannt. Aber Regen könnten wir brauchen. Insofern wäre es zu hoffen – und zu fürchten.

Vorne kommt man jedenfalls vom Regen in die Traufe. Darf ich daher noch einmal höflich anfragen, ob ich mich eventuell unter den Rock der Zukunft flüchten dürfte? Ich würde gewissermaßen um Asyl vor den heutigen Vorstellungen von „vorne“ ansuchen.

24.4.20

Geduld

Nur Geduld.

…

So ein leeres Blatt braucht viel Geduld.

…

Noch weiß ich nicht, was ich heute hier eingetragen könnte.

…

Sollte.

…

Müsste, muss ich sagen.

…

Das Nichts an sich wäre ja auch interessant. Also ein Thema. Gerade dieser Tage. Aber auch zum Nichts fällt mir nichts ein.

…

Nein, die Zahlen sind nicht mehr interessant. Da braucht es jetzt Geduld, bis die wieder interessant werden. Da muss man auf die zweite Welle warten.

…

Das Wetter? Ist inzwischen längst schon langweilig schön. Selbst dieser auffällig aggressive Gegensatz von schönem Wetter und beschränktem Zugang zu demselben, nicht erwähnenswert, nur die Geduld strapazierend.

…

Es ist alles gesagt, ach, schon weit mehr als alles. Alles und dreifach wurde schon alles gesagt. Haben wir uns alle mit größter Geduld angehört.

…

Man muss Geduld haben.

…

Nichts.

…

…

Der Tag bleibt leer. Verstopft mit mir.

23.4.20

Neues aus der Tierwelt

Auf meinem Fensterbrett spielt sich soeben ein Drama ab. Eine Amsel ist auf der Flucht vor einer Krähe mit ziemlicher Geschwindigkeit gegen meine Fensterscheibe geflogen und blieb, ob des heftigen Aufpralls, schwer benommen, auf dem Fensterbrett liegen. Das hat die Krähe natürlich sofort zu ihrem Vorteil zu nutzen gewusst und sich wild kreischend auf die Wehrlose gestürzt. Normalerweise wäre die Amsel sicherlich von dem heftigen Aufprall zurückgeschleudert worden und einfach die paar Stockwerke hinuntergefallen, wodurch sie möglicherweise der mörderischen Krähe noch entkommen hätte können, hätte sie sich nicht in dem vertrockneten Gestrüpp meiner dort abgestellten Topfpflanze (die schon seit vielen Jahren nicht mehr gegossen wird) verfangen. Auch das wusste die Krähe zu ihrem Vorteil zu nutzen. Benommen und mit den Flügeln im Gestrüpp verfangen, leistete die Amsel zwar noch erstaunlichen Widerstand, während die Krähe, inzwischen offensichtlich im Blutrausch, leichtes Spiel hatte. Federn stieben durch die Luft, dann machten zwei, drei gezielte Schnabelhiebe der Amsel den Garaus. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so kleine Amsel so viel Blut zu verströmen kann. Erst als die Krähe aus dem geöffneten Leib der Amsel deren Gedärme herauszog hatte ich mich von meiner Schockstarre erholt und versuchte dem grausamen Spiel ein Ende zu bereiten, aber es war natürlich zu spät. Die Krähe war satt, verlies ohne weitere Umstände das Fensterbrett und aus dem Rest der Amsel blickte mich ein totes Auge und ein tiefes dunkles Loch an. Sie blieb in dem Gestrüpp der längst verdorrten Topfpflanze wie ein Menetekel aufgehängt und ich schloss das Fenster.

Ja, die Natur ist grausam. Jedenfalls auf der anderen Seite des Fensters, jenseits der Scheibe. Hier, auf dieser Seite der Glasscheibe finden sich solche Dramen nur in gedruckter Form, und man nennt sie Literatur. Denn auf dieser Seite geht es schließlich zivilisiert zu. Gut, manchmal meldet sich das Radio auf dieser Seite zu Wort mit Berichten aus Flüchtlingslagern, von Wanderarbeitern in Singapur oder von Vierundzwanzigstundenpflegerinnen aus Rumänien, aber das kann ich ja abdrehen.

Eine Putzfrau von irgendwoher wäre jetzt super, die mir die Sauerei da draußen weg macht.

22.4.20

Entrümpeln

Es ist des Menschen wohl gefährlichste Schwäche, dass er Zeit nicht ungenutzt lassen kann. Der Mensch kann Zeit nicht ertragen, er muss sie verwenden, muss sie nutzen, sparen, verbringen, vertreiben, totschlagen, koste es was es wolle, unbedingt. Zeit muss genutzt werden! Das einzige, was der Mensch mit Zeit anzufangen weiß, ist, sie zu nutzen. So oder so. Unbedingt muss Zeit genutzt werden. Denn ungenutzte Zeit erscheint dem Menschen nutzlos. Da ihm aber derzeit recht viel nutzlose Zeit geschenkt, man könnte auch sagen überantwortet ist, will er sie wenigstens nützlich verbringen und nutzt jetzt diese scheinbar nutzlose Zeit dafür, seine über die Zeit angesammelten nutzlosen Gegenstände zu sammeln um das in ehemals scheinbar nutzbringender Zeitverwendung Angesammelte wieder zu entsorgen.

Das mach ich jetzt auch. Da ich aber der Zeit seit jeher mit wenig Nutzbringendem dienen konnte, bleibt mir nichts anderes übrig als das zu entsorgen, was mir einst Zeitvertreib war. Beispielsweise meine „Ritter-Eugen-Verse“. Rund fünfzig Vierzeiler, Reimübungen, zeit- und nutzlose Zeitverschwendungen. Die liegen jetzt auch schon seit fast vierzig Jahren in meiner Schublade und verbringen dort ihre Zeit – nutzlos. Jetzt werden sie entsorgt. Vielleicht sind sie wenigstens dafür nützlich. Der hier ein Beispiel:

Ritter Eugen seinerzeit

war des Kämpfens müd und leid.

Müßig liegt er in der Sonne,

Denkt an Regen und Yvonne.

Oder der hier:

Ritter Eugen trägt bewusst

Maske, Handschuh, Panzerbrust.

Heut‘ jedoch, beim Frühgefecht,

Trifft der Feind ihn in‘s Gemächt.

Und der:

Ritter Eugen, kühn und stolz,

Hackte für den Winter Holz.

Was ja ohne weit’res geht,

Wenn man sich darauf versteht.

Die werden jetzt entrümpelt, damit in meiner Schublade wieder Platz ist für mehr Zeit.

21.4.20

Ein Spiegel

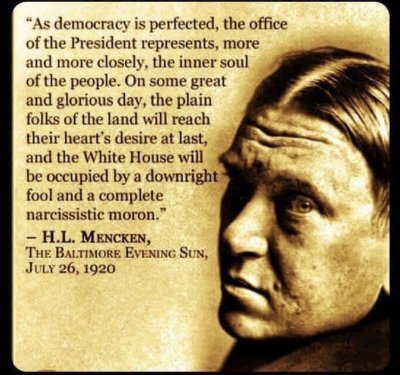

Ich war gerade mit einem Gedankenexperiment beschäftigt, als mir eine kleine Notiz aus dem Jahre 1920, also von vor ziemlich genau hundert Jahren, aus der „Baltimore Evening Sun“, einen Strich durch die Rechnung, besser gesagt, unter die Rechnung machte.

Wenn ich zunächst kurz mein Gedankenexperiment darlegen darf.

Versuchsanordnung: Hier – wir. Dort – das Virus.

Versuchsverlauf: Erste Reaktion, „das ist doch nur eine kleine Grippe“. Wir verfolgen die Zahlen und stellen fest, zweite Reaktion, „kein Vergleich zur Spanischen Grippe. Da waren die Zahlen viel höher.“ Die Bilder kommen näher, Maßnahmen werden verkündet, dritte Reaktion, „wir sollten mal nicht gleich übertreiben, werden wir mal nicht hysterisch.“ Dann, vereinzelt, aber gut hörbar, vierte Reaktion, „die Medizin darf nicht mehr schaden als die Krankheit selbst.“ Schließlich, die Maßnahmen greifen in den Alltag ein, fünfte Reaktion, „ich lass mich doch nicht einsperren!“

Annahme: Wenn wir nun also alle, vom Broker bis zum Alkoholiker, von der Nagelstudiobetreiberin bis zum Lehrstuhlinhaber, vom Rollator bis zum Rollerblader, die gleichen Reaktionen zeigen, was sind dann jene, die unsere Reaktionen öffentlich kundtun? Was sind diese Trumps und Bolsonaros und Lukaschenkos? Sind die dann nicht – wir? Ist ein Donald Trump am Ende gar keine Person, sondern vielmehr – ein Spiegel? Soll das Bild im Spiegel nur deshalb nicht unser Spiegelbild sein, weil es hässlich und widerlich ist? Ja, wir ertragen das Bild nicht und halten uns für anders, sogar besser und klüger. Tut aber das Bild im Spiegel nicht genau dasselbe? Auch das hält sich für anders, besser, klüger.

Conclusio: Dieser Spiegel ist unerträglich – und es ist sehr wahrscheinlich kein Zerrspiegel.

Und dann flattert mir diese kleine Notiz von vor hundert Jahren auf den Tisch.

Aber wir sind ja zum Glück keine Amerikaner, keine Brasilianer und auch keine Engländer, oder sind wir es nur noch nicht? *

Und überhaupt, braucht es eine so stilsichere und gleichwohl von tiefdunklen Gedanken geführte Feder wie die Menckes, um eine solch präzise Vorhersage treffen zu können?

20.4.20

Grillen

Eine kleine Nachbarschaftsetüde

(Diese kleine Etüde ist natürlich als Parabel zu verstehen, ist hier aber, zum besseren Verständnis, im gängigen Hessisch formuliert)

Auf dem kleinen Balkon im dritten Stock des Nachbarhauses wird ein gemütlicher Grillabend für zwei vorbereitet. Das übergroße Grillgerät, das soeben im wiedereröffneten Baumarkt erstanden wurde, findet nicht genügend Platz auf dem Balkon, sodass die Geranien abmontiert werden müssen.

Sie: Komm her, isch helf‘ dir.

Er: Geh mir fort, isch mach des.

Sein Hantieren an den Geranien, dem Grillgerät und allem Umliegenden demonstriert ebenso große Ambitionen wie mangelnde Geschicklichkeit.

Sie: Pass uff, was de machst.

Er: Pass du uff, was de saachst.

Die Geranien drohen vom Balkon hinabzustürzen.

Sie: Und isch saach noch …

Er: Isch mach ja.

Der Sack mit der Grillkohle fällt um, ebenso der Grillanzünder, die Grillkohle verteilt sich auf dem Balkon und der Grillanzünder entleert sich über der Grillkohle.

Sie: Hab ischs dir net gesaacht?

Er: Hättste mal was gemacht.

Mit einer Hand balanciert er die Geranien am Geländer. Mit der anderen will er seine Zigarette aus dem Mund nehmen.

Sie: Denk an meine Worte.

Er: Isch denk ja gar net dran.

Die Zigarette fällt zu Boden.

Sie: Saach net hinterher, isch hätte nix gesaacht.

Die Geranien stürzen vom Balkon auf den geparkten Mercedes eines Unbekannten, der Balkon fängt Feuer.

Später. Das Haus steht in Flammen, alle Nachbarn werden auf der Straße von der Feuerwehr betreut.

Er: Warum hast du dann nix gesaacht? Hinterher ist leischt redde.

19.4.20

Drei Fragen.

Erste Frage: Kann ich davon ausgehen, dass ich derzeit, besser gefragt: in diesen medizinisch angespannten Zeiten, wenn ich jetzt also, nur mal angenommen, aus dem Haus gehen wollen sollte, beispielsweise, um mir am heutigen Sonntag die Füße zu vertreten, wenn ich dabei über das im ersten Stock auf dem Treppenabsatz mehr hingeworfene als abgestellte Kinderfahrrad, was mir schon seit Monaten ein Dorn im Auge ist, stolpern sollte, wodurch ich, bei unglücklichem Verlauf, natürlich das Gleichgewicht verlieren würde, um kopfüber die Steinstufen hinunterzustürzen, mich dabei, ungeschickt und ungeübt wie ich nach wochenlangem Wohnungsaufenthalt nun mal bin, versuchte mit der rechten Hand mich am Handlauf festzuhalten, vergeblich wie sich denken lässt, um also mit dem Kopf voran die Glasscheibe des Treppenhauses auf eine Weise zu durchbrechen, dass ich quasi auf halber Strecke, also mit dem Hals in eben dieser Glasscheibe die das Treppenhaus zur Straße hin abschließt, stecken bleiben würde, die Nachbarn von meinem Geschrei zwar aufgeschreckt, mir aber nicht zu Hilfe kommen könnten, wegen der gebotenen Abstandsregel, das Blut schon die ganze Außenfassade beschmutzen würde, ich hilflos in der glasscharfen Halskrause steckend, dem eigenen Ableben zuschauend, dass ich dann noch rechtzeitig gerettet und angemessen versorgt werden könnte?

Zweite Frage: Ist das Fahrrad nicht überhaupt das Symbolische schlechthin an diesen Zeiten? Also die angemessene Verlangsamung des zu schnell gewordenen Zeitenlaufs? Eine Art „Fahrt aufnehmen“ durch abbremsen, also das Beschleunigen im Verlangsamen? Auch im globalen wirtschaftlichen Sinne gemeint, sozusagen Tempo aufnehmen durch abruptes An- beziehungsweise Innehalten. Ist das gewissermaßen der Moment?

Dritte Frage: Wird die Tour de France das einzige sportliche Großereignis dieses Jahr bleiben, oder wird sie abgesagt?

Das sind drei Fragen zum heutigen Tag, dem 19. April, denn heute ist der „Bicycle Day“. Der „Bicycle Day“ wird heute zwar nur noch selten begangen, er war in den 60er und 70er Jahren in der Pop- und Drogenszene deutlich beliebter, sollte aber dennoch nicht vergessen werden. Denn der „Bicycle Day“ feiert jenen Tag, an dem Albert Hofmann seinen ersten bewussten Selbstversuch mit dem von ihm entdeckten LSD unternommen hat und anschließend, leichtsinnigerweise, mit dem Fahrrad nach Hause fuhr. Es war der 19te April 1943. Seit dem heißt dieser Tag „Bicycle Day“. Um wenigstens eine Frage zu beantworten.

18.4.20

Lockerung in Aussicht

Alles will raus, drängelt ans Licht.

Rheuma und Schwindsucht und die eigene Gicht

Sind endlich befreit von der Quarantäne,

Jetzt stürmt das Private wieder auf die Szene.

Jetzt will es heraus – hinein in die Welt

Sich tummeln und brüsten, wie sich’s gefällt.

Und noch die privateste Jogginghose

Will unbedingt raus und wirft sich in Pose.

Jedwede Haut, verschrumpelt, gedunsen

Besteht ganz offen auf Selbstverhunzen.

Das Private will raus aus der eignen Enge

Hinein in das öffentliche Gedränge.

Die eig’nen vier Wände, sie können‘s nicht halten.

Der Müll will jetzt raus und die Welt gestalten.

Alles muss raus und fordert Gehör:

„Platz da! Erlaubt, dass ich stör …“

Und jeder Gedanke, noch lange vorm Denken,

Besteht auf das Drücken von: „bitte jetzt senden“.

Seht nur, wie es hervorquillt und schwillt,

Wie allerorten das Private wieder chillt.

Wie das Private sich öffentlich macht

Und zynisch das kleinste Benehmen verlacht.

Wie es bereit ist, die Scheu zu verlieren,

Und sich weigert, sich für sich selbst zu genieren.

Heraus aus den Räumen des ganz Privaten

Überwuchert es den geöffneten Garten.

Und wenn es dann dämmert über der Öffentlichkeit

Und alles zurückweicht in die Häuslichkeit,

Wenn die Lampe erlischt, dann summt nur noch leise –

Das Handy. Und von draußen drückt rein: private Sch…

Ich liebe die Menschen, das muss ich sagen.

Nur das Private – ist nicht zu ertragen.

17.4.20

Shakespeare

„Die Syph und Tripper sät ins Knochenmark der Männer; Pusteln ihren Schenkeln. Ihrn Sporn macht schlapp. Vereitert’s Maul (…) Hurt Aussatzflecken (…) Ab, ab die Nase, glatt ab, faul ab, die Knorpel vom Gesicht.“ (Timon von Athen, IV,3) So präzise beschreibt Shakespeare in seinem Drama die Syphilis im dritten Stadium. Eine solche Darstellung macht ja auch Lust, sich mit der Sache näher zu beschäftigen. Die kleinen, nahezu lieblichen Clips der Schauspieler aus ihren Wohnzimmern sind da kein Ersatz. Es fehlt einfach das unmittelbare Erleben der Bühne.

Denn derzeit sind die Theater geschlossen. Wir müssen bis auf weiteres mit Statistiken, Tabellen und mathematischen Szenarien Vorlieb nehmen – und mit allen möglichen Privaträumen. Daran kann man sehen, wie sehr die Theater fehlen. Wahrscheinlich fehlt auch ein Shakespeare. Und noch wahrscheinlicher fehlt uns die Fähigkeit, einen möglichen Shakespeare zu erkennen oder gar zuzulassen. Der hätte mit seiner scharfen Feder in einem denkbaren Vasallen-Drama mit dem naheliegenden Titel „Boris“ eben diesen bis auf die Intensivstation verfolgt: „… aschfarb von Ansehn, mager, bleich und blutlos, die Augen entsetzlich starrend, (…) Hände ausgespreizt, wie wer nach Leben noch zuckt“ (Heinrich VI., Teil 2, III,2) In der weiteren Folge des Stücks hätte dann eine tapfere Haushälterin, gegen heftigen Widerstand der Vasallen natürlich, eben jenem Boris die Rechnung für seine Behandlung präsentiert und vorgerechnet, wie viele eine solche nicht bezahlen können und daher, „das Gesicht ist schwarz und voller Blut“ (so knapp anschaulich und einer rechtsgelehrten Obduktion gleich beschreibt Lord Warwick in Heinrich VI. den Erstickungstod des Herzogs von Gloucester), gestorben sind, während seine Ärzte und sein Bett nicht zur Verfügung standen.

Daran sieht man, niedere Beweggründe gehören auf die Bühne, nicht ins iPhone.

16.4.20

Neulich

Es ist inzwischen schon ein Weilchen her, es war so ungefähr zwei oder drei Tage, bevor es dann nicht mehr möglich war, nämlich bei Freunden zum Abendessen eingeladen zu sein, was ich damals eben war. Natürlich kam das Gespräch recht bald, wie ja eigentlich jedes Gespräch bei einem gemütlichen Abendessen früher oder später, auf den Sezessionskrieg von 1861 bis 1865, besser bekannt als der amerikanische Bürgerkrieg. Es ging wie immer um die Überwindung des scheinbar Unüberwindbaren, über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den amerikanischen Präsidenten. Der hieß zu jener Zeit übrigens Abraham Lincoln. Aber daran kann man sehen, wie weit wir gekommen sind.

Natürlich ging es jetzt nicht direkt, also konkret um den Sezessionskrieg von 1861 bis 1865, wir sind ja keine Historiker, aber im übertragenen Sinne ging es sehr wohl darum. Jedenfalls um das, was seinerzeit zu dem Krieg führte, beziehungsweise worum man den damals kämpfte. Also, grob gesagt, um Freiheit. Auch um die Union (die Europäische, nicht die Amerikanische), Austritt, Ausschluss, Versagen, Funktion und so, und natürlich um die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also mehr oder weniger um Freiheit, wie gesagt. Freiheit hat ja immer enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft, je nachdem auf welcher Seite der Freiheit man steht. Auf der einen Seite lohnt sich die Freiheit, auf der anderen kostet sie eben. Die einen treffen die Entscheidungen, die anderen werden getroffen. Die Wirtschaft ist ja strukturell ein bisschen einfach gestrickt. Im Inneren mag zwar ordentlich was los sein, sehr komplexe Abläufe und so, aber von außen betrachtet ist sie im Grunde so intelligent wie eine Lawine, sie wächst und wächst und wächst, rauscht immer schneller dahin, wird immer zerstörerischer, und am Ende liegt da ein riesiger Haufen. Den nennt man dann Privatvermögen, und man spricht allgemein von verheerenden Auswirkungen.

Das uns Bevorstehende war zwar auch damals schon deutlich zu sehen, aber natürlich noch nicht zu erkennen. Noch gab es keine Ausgangsbeschränkungen, niemand trug Masken, und das zwingend Kommende schien noch weit weg und vor allem übertrieben, überzogen, hysterisch. Anderntags wurden dann die zu erwartenden Maßnahmen angekündigt, die Wirtschaft kam zum Erliegen, mit den bekannt verheerenden Auswirkungen.

Achja, und der Präsident natürlich. Das war’s, worauf ich hinaus wollte. Damals saß der Präsident im Theater, im Publikum und wurde gezielt erschossen. Heute steht der Präsident auf der Bühne und schießt wild und blindwütig um sich. Das Ergebnis ist abzusehen, das Theater wird geschlossen, muss wahrscheinlich sogar abgerissen werden. Im Grunde ist das eine Geschichte von Anfang und Ende einer Freiheit, einer geliebten Freiheit, wie ich zugestehen muss.

So oder so ähnlich habe ich neulich beim Abendessen argumentiert. Ich erwähne das auch nur, dass es später nicht heißt, es hätte niemand vorher gesagt.

15.4.20

der, die, das

– Das Virus!

– Wie?

– Es heißt das Virus. Nicht der Virus.

– Wer sagt das?

– Der Duden.

– Feigling.

– Wer?

– Der Virus.

– Das Virus!

– Und du verteidigst den auch noch.

– Wen?

– Na, den Virus.

– Das Virus!!

– Das ist doch wieder typisch. Erst hat er uns das ganze Apokalypse hier …

– Es heißt die Apokalypse.

– Aha! Die ziehst du also zur Verantwortung, aber den lässt du davon kommen.

– Das!!

– Typisch. Der glaubt, sich hinter einem neutralen Artikel verstecken zu können.

– Das heißt Neutrum.

– Sag ich doch.

– Das hat nichts mit neutral zu tun. Es gibt nämlich keine neutralen Artikel, nur bestimmte und unbestimmte.

– Wer bestimmt das?

– (seufzt)

– Sag jetzt nicht der Duden.

– Nein, die Sprache bestimmt das.

– Die Sprache hat hier gar nichts zu bestimmen, die treibt doch sowieso nur Schindluder mit uns.

– Wir mit ihr.

– Wer mit wem?

– Wir treiben mit der Sprache Schindluder, nicht umgekehrt.

– Und wahrscheinlich heißt es auch noch das Schindluder.

– Genau.

14.4.20

Maskerade

Es sind gespenstische Zeiten. Und noch weiß keiner, wo das hinführen soll. Was mich jetzt an meinen Lateinlehrer erinnert. Auch so eine merkwürdige Sache, ausgerechnet jetzt, wo die Vorstellung von Zukunft versagt, kramt die Erinnerung in ihren ältesten Schubladen herum. Wie auch immer, mein Lateinlehrer jedenfalls hatte seinen ganzen Ehrgeiz in die Aufgabe investiert, der jahrtausendigen Altheit und vor allem Totheit der Sprache „Latein“ ein Gesicht zu geben. Jeder Blick und jedes Wort meines Lateinlehrers trug die Verantwortung, eine alte und (wie man sagt) tote Sprache zu repräsentieren. Mir hingegen kam es zu, seiner Verzweiflung an dem Verlust dieser Sprache einen Angriffspunkt zu geben und hatte daher stets die schlechtesten Noten, aber gute Laune. Wir waren sozusagen ein eingespieltes Team, ich war sein Leiden, er mein Vergnügen. Wahrscheinlich unterrichtet der Mann heute noch, so alt und tot wie er damals schon war, ich hingegen habe bis heute nichts gelernt (jedenfalls nichts Lateinisches). Daran sieht man, das Leiden ist gewissermaßen unsterblich, das Vergnügen hingegen nur von kurzer Dauer.

Gespenstische Zeiten, tempi larvalis – und er ist nicht da, um mich zu korrigieren oder zu benoten. Aber so viel weiß ich noch, „Larva“ ist das lateinische Wort für Gespenst. Was sich noch heute im Wort Larve wiederfindet, Larve, ein anderes Wort für Maske. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Mein Lateinlehrer hatte nämlich immer, um seine tote Sprache lebendig zu vermitteln, etwas Verbildlichendes in seiner Tasche, neben dem in Butterbrotpapier eingewickelten Butterbrot. Eines Tages holte er also eine Larve vom venezianischen Karneval, eine dieser reichverzierten Halbmasken, aus seiner Tasche hervor, hielt sie sich vor das Gesicht und sagte Larva, das Gespenst. Den Rest der Stunde war er vergeblich bemüht, das Gelächter in der Klasse wieder einzufangen. Daran muss ich dieser Tage wieder denken. Wobei man natürlich unterscheiden muss, die Larve ist eine Halbmaske, die nur die obere Hälfte des Gesichts bedeckt, so dass man sich noch bequem unterhalten kann. Unsere heutigen Masken sind zwar auch Halbmasken, bedecken aber den unteren Teil des Gesichts. Anders ausgedrückt, man kann zu den gespenstischen Zeiten zwar nichts mehr sagen, geht dafür aber sehenden Auges in sie hinein.

Was ich aber eigentlich sagen wollte: Es sind nicht nur gespenstische Zeiten, es sind ebenso entlarvende Zeiten. Im Grunde ist ja der Normalzustand nichts weiter als eine Maske. Da die Masken der Wichtigkeit, dort die Masken des Konsums, des Genießens, dazwischen die Masken der Witzigkeit … Jetzt ist dieser Normalzustand entlarvt. Das Tragen von Masken demaskiert die Masken des Alltags. Und dass wir uns hinter Masken flüchten, entlarvt uns als diejenigen, die wir zu sein haben, denn es ist auffallend, wer in diesen Zeiten keine Maske trägt. So gesehen hat diese gespenstische Zeit unserer Zukunft die Maske der Hoffnung entrissen. Kein Wunder, dass uns graust. Uns bleibt wohl nur noch, uns selbst möglichst hübsche Masken zu nähen.

13.4.20

Drei Horizonte

Jede Sehnsucht hat einen Horizont, und jeder Horizont macht sich mit Geheimnistuerei wichtig.

12.4.20

Süßes Gift

Die Bilder lehren uns Gehorsam. Und sie wissen, sich zu inszenieren, das muss man ihnen lassen. Sie erzählen uns eine Geschichte der Ausweglosigkeit, sie erzählen uns davon, dass sie jeden Winkel dieser Welt beherrschen, es ist eine Geschichte der wir nicht entkommen werden. Ganz weit weg haben die Bilder angefangen, im fernen China, mit abgeriegelten Städten, mit Chinesen, die Masken getragen haben, denen immerzu die Fiebermesspistole an die Stirn gesetzt wurde und die in drei Tagen ein riesiges Krankenhaus aus dem Boden gestampft haben. Es waren keine Bilder der Verwüstung, wie wir sie die ganzen Jahre zuvor aus dem nahen und mittleren Osten gewohnt waren, es waren Bilder des Neuen. Ganz normale Menschen, die sich vermummt haben, die sich auf das Display ihrer Handys zurückgezogen haben, kein Blut, kein Kampf, keine Zerstörung, nur das Verschwinden des Alltags. Dann kamen die Bilder näher, sie rückten näher und immer näher, schon war unser geliebtes und vertrautes Italien ein anderes. Rom, Mailand, Venedig zeigten sich in ihrer schönsten Schönheit und unser Urlaub verschwand hinter der Drohung der Bilder. Leere Städte, vermummte Ärzte, das Sterben in hochtechnisierten Betten, Särge, kein Blut – aber tot. Paris, tot, New York, verzweifelt, und wir sind gehorsame Schüler. Wir lernen vieles in diesen Tagen und in kurzer Zeit. Wir lernen Abstand, wir lernen Zusammenhänge, wir lernen Verstehen, wir lernen einen neuen Umgang, wir lernen Einschränkungen und auch, dass nicht jede Einschränkung eine Einschränkung sein muss, manche sind auch Befreiungen, wir lernen sogar Vertrauen. Tatsächlich, sogar das lernen wir dieser Tage.

Wir lernen viel und schnell. Aber auch andere lernen schnell und ich fürchte – schneller. (Nein, die Wirtschaft ist hier selbstverständlich nicht gemeint, die lernt gar nichts, das ist sie erstens nicht gewohnt, und zweitens verbittet sie sich das!) Gemeint sind jene, die uns die Maßnahmen lehren, die die Bilder verlangen, jene, die die Bilder umsetzen müssen. Die lernen schneller als wir. Sie lernen zum Beispiel, dass ihre Umfragewerte steigen. Das ist ein süßes Gift. Je grausamer die Macht der Bilder, um so höher die Umfragewerte der Macht. Schon denken sie über die Zeit hinaus, wenn die Bilder wieder andere sein werden, wie sie dann erhalten und ausbauen können, was ihnen jetzt die Bilder geschenkt haben. Wir können schon mal anfangen, die Opfer zu zählen, die dieses süße Gift fordern wird. Gestern sprach der deutsche Bundespräsident und sagte: Die Welt wird eine andere sein.

Jetzt haben wir erst richtig Grund, uns zu fürchten. Ja, für viele wird sie eine andere sein, diese Welt, für andere wird sie die Erfüllung ihrer giftigen Träume. Insofern wird die Welt keine andere sein.

11.4.20

Gebet

Die Welt ist groß

Und in ihr tobt das Leiden.

Doch ich bin klein,

Mich soll das Leiden meiden.

10.4.20

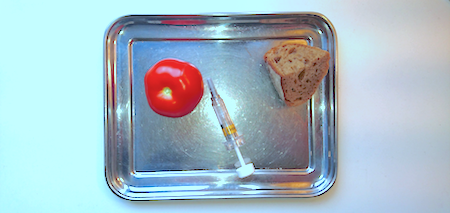

Heute gibt es Fisch

Diese Pandemie soll, so die allgemeine Vermutung, auf einem Fischmarkt ihren Ursprung haben. Deshalb gibt es heute Fisch. Und zwar frischen Fisch. Einen ganz frischen und vollständigen Fisch, mit allem was zu einem Fisch dazugehört, so wie er auf einem Fischmarkt zu haben ist, den gibt es heute. (Das ist übrigens auch so eine kleine bemerkenswerte Veränderung des Alltags: bisher hat man in die Speisekarte geschaut und überlegt, was will ich essen? Heute muss man sich vor dem Essen überlegen, was will ich kochen!) Jetzt liegt er also da, der tote Fisch, weil, wie gesagt, auf einem Fischmarkt alles begonnen haben soll. Tot starrt er mich an. So ein Fisch, zumal ein toter, kann ganz unvorstellbar starren. Wenn tote Blicke töten könnten … Nun, sie können es, wie der Fischmarkt von Wuhan gerade bewiesen hat. Ich starre zurück, gewissermaßen zur Selbstverteidigung, aber sein Starren ist stärker. Aus lauter Verzweiflung versuche ich, den toten Fisch in ein Gespräch zu verwickeln, was schon zu seinen Lebzeiten schwierig gewesen wäre, aber wenn man sich bedrängt fühlt (seelisch zumal), dann greift man zu allen Mitteln.

Das war das verschwiegenste Gespräch, das mir je untergekommen ist. Anfangs versuchte ich es noch mit Floskeln, wie dem üblichen „Wie geht’s?“. Aber wenn tote Augen dich anstarren, dann ist man ganz schnell beim Wesentlichen. Und das Wesentliche ist, das habe ich von meinem toten Fisch gelernt, nicht etwa der Sinn des Lebens, sondern die Art zu leben. Das haben mich seine toten Augen gelehrt. Es ist nicht das Was, es geht um das Wie. So hat der mich angestarrt.

Und dann plötzlich durchzuckt es mich: Die Daten! Ja genau!! Oder hat mein toter Fisch gerade gezuckt? Die Daten und die Datensicherheit und das Tracking, das ist doch derzeit überall ganz großes Thema. Von denen, wie von jenen. Die Frage ist jetzt also nicht, was mache ich mit den Daten, was brauche ich noch an Daten und so weiter, die Frage ist, wie gehe ich um mit den Daten. Plötzlich ist alles klar. Glasklar. Die Daten sind ja ohnehin da. Jetzt müssten Finanzamt und Steuerbehörde nur ihre Daten nehmen und benutzen. Normalerweise misstraut das Finanzamt dem Bürger, jetzt müsste es mal seinen Daten, seinem eigenen Wissen vertrauen. Die wissen nämlich genau, wer alles gerade dringend die ganzen Millionen an Hilfe benötigt. Die müssten jetzt einfach nur aktiv werden, in ihre Daten schauen und jenen, die tatsächlich Geld brauchen, die benötigte Summe überweisen. Die wissen doch genau, wer alles Steuern hinterzieht, das konnten (oder wollten) sie bislang vielleicht nicht nachweisen, aber sie wissen es. Die kriegen jetzt eben mal kein Geld. Sie wissen aber auch, wer nichts hat. Steht alles in ihren Daten. Es ist alles eine Frage des Wie. Es braucht keine Anträge, keine Prüfungen, keine Verfahren. Anträge kann man fälschen, mit Anträgen kann man betrügen, mit den Daten des Finanzamtes und der Steuerbehörde nicht. Den Anträgen wird das Finanzamt wie üblich misstrauen, vertrauen doch wir den Daten der Behörde. Das würde enorm viel Kosten und Bürokratie sparen und obendrein das Geld an die richtigen Stellen bringen und das ohne unerwünschten Abfluss – und obendrein, es würde das Weltbild erschüttern. Unseres und das der Behörde.

Jetzt hat mein Fisch aber ganz sicher gezuckt. Ich habe es genau gesehen. Heute kommt er nicht in Pfanne, das bring ich nicht übers Herz. Heute kommt er in den Ofen. Ich decke ihn noch sanft mit der Alufolie zu und stelle den Ofen auf 160 Grad.

9.4.20

Und nun zum Wetter

Eine alte Bauernregel besagt: Ist der Gründonnerstag weiß, wird der Sommer sicher heiß. Wenn allerdings an einem Gründonnerstag 24 Grad zu verzeichnen sind, dann steht leider keine Bauernregel zur Verfügung. Wir können also nicht wissen, wie der Sommer wird, was uns der Sommer bringt. Was wird werden? Keiner weiß es.

So ganz ohne Perspektive kennt sich der Mensch nicht aus und steht ziemlich orientierungslos im Wald seiner Befürchtungen herum. Die einen sagen „da geht’s lang“, andere poltern „der Wald ist schuld“, wieder andere meinen „der Wald wird schon irgendwann verschwinden“. Manche wollen gleich mit der Axt auf die Bäume los, ein hilfloses Durcheinander.

Aber dann gibt es auch welche, die sammeln still und leise trockenes Holz und machen ein Feuerchen. Womit wir wieder beim Gründonnerstag wären. Wir wissen zwar nicht, was für Wetter an jenem Donnerstag vor rund zweitausend Jahren war, aber wir wissen, dass man sich damals zu einem Abendmahl zusammengesetzt hat. Es soll, dem Vernehmen nach das letzte gewesen sein. Das letzte? Kommt nicht in Frage!

Zu Tisch! Lasst uns auftischen. Alle sind geladen. Die Italiener nicht vergessen! Bei einem guten Essen dürfen die Italiener keinesfalls fehlen, ohne sie ist ein gutes Essen schlicht nicht möglich. Und die Griechen natürlich, sie müssen uns von längst vergessen Weisheiten berichten, ihre mythologischen Geschichten immer und immer wieder erzählen, die dürfen nicht fehlen. Und natürlich die Spanierinnen, wer sollte sonst wohl zu den andalusischen Gesängen auf dem Tisch tanzen können? Auch die Ungarn nicht vergessen, sie sollen uns die Messer wetzen. Und natürlich die Polen. Kommt zu Tisch, ihr sollt uns das Weinen lehren. Niemand kann so weinen wie die Polen, und geweint werden muss. Lasst uns weinen, dass der Engländer aufgestanden und gegangen ist und trinken, dass uns keine Bauernregel verrät, was der Sommer bringt.

Und nach dem Gelage stehen wir gestärkt auf, nehmen die Regenschirme, die die Engländer zurückgelassen haben und spazieren irgendwie hinein – ins Nichts. Mag das Wetter sein, wie es ist.

8.4.20

Das Angebot

Jesus oder Kant, das ist die Frage. Der Mann aus Nazareth oder der Bucklige aus Königsberg. Wer kennt sie noch, diese beiden Gestalten, die die Grundlagen für unser heutiges Sein, unser heutiges Verständnis gelegt haben, Christentum und Aufklärung, im Grunde verdanken wir denen das Heute. Heute wäre der eine wahrscheinlich Youtuber und der andere jedenfalls ohne Chance. Sie waren wichtig, entscheidend – und haben versagt. Der eine wollte, dass wir glauben, der andere, dass wir denken. Uns aber bleibt beides verwehrt, es verweigert sich uns. Wir bleiben Stecken in der Verwechslung, denn jeder glaubt an sich und denkt, dass er weiß. Jeder glaubt an die Fehler der anderen und denkt zu wissen, was zu tun wäre. Nach ein paar Tagen in Schockstarre wird nun schon wieder alles unruhig und versucht, sich in Position zu bringen, sein gutes Recht zu verteidigen und einzufordern.

Aber noch sind wir mitten in der Karwoche. Das ist die letzte Woche des Darbens, der Besinnung, aber schon morgen soll es ja besser werden, Licht am Horizont, Hoffnung, denn dann kommt Ostern. Nichts da! Dieses Jahr fällt Ostern aus. Abgesagt! Die Auferstehung wird verschoben! Dabei hechelte alles schon der Auferstehung entgegen. Falsch gedacht, irrtümlich geglaubt. Statt Auferstehung werden wir die Wiederkehr des immer Gleichen erleben. Es wuselt ja schon aus allen Fugen, Ritzen und Löchern, will wieder ans Licht, das Gleiche, das unverändert Gleiche. Schon fordert alles wieder Normalität. Das ist das Überraschungsei des diesjährigen Osterfests. Eben haben alle noch wütend der Normalität gezürnt, jeder forderte mehr, egal was und warum, und einige forderten wie stets einfach alles und das nur für sich. Wem es an den Kragen ging, der ging dem anderen an den Kragen und heute will alles zurück zur Normalität.

Aber bitteschön, das Angebot steht: Zehn Gebote oder ein Imperativ? Na, wie steht‘s? Wer ist dabei? Kostet beides das gleiche. Gut, der Preis ist ansehnlich, aber gerecht. Es kostet – das Verhalten.

Angebot abgelehnt! So schallt es aus allen Kehlen. Und das kritische Bewusstsein sitzt geföhnt und manikürt auf dem Balkon, genießt die Sonne und lässt sich von den Sonntagszeitungen lauwarme Empörung zum Frühstück reichen. Heute gibt es mild geräuchertes Misstrauen auf Toast mit Marmelade, zwei weichgekochte Verachtungen im Glas und dazu eine Tasse „Widersetz“, aus biologischem Anbau natürlich.

Ja, und auch die Krankenschwestern und die Altenpflegerinnen und die Kassiererinnen machen weiter ihren Job wie eh und je. Sie kassieren wieder die gleiche Geringschätzung und werden wahrscheinlich nur noch ein bisschen schlechter bezahlt als vorher, denn irgendjemand muss ja die Kosten der Krise tragen.

7.4.20

Die letzten Dinge

Ein optisches Hörspiel mit Erläuterungsbeilage. Es wirken mit: Die Letzte Hoffnung, der Letzte Schrei, die Letzte Ölung, das letzte Hemd und natürlich Das Letzte.

Erste Erläuterung: Normalerweise wäre dieses Hörspiel zwischen den allerletzten Dingen in einem Konsumtempel angesiedelt, wegen der Ausgangsbeschränkungen ist das Stück aber in die Privaträume der Letzten Hoffnung verlegt.

Im Hintergrund plätschert Wasser. Die Letzte Hoffnung trällert vergnügt und zuversichtlich ein Liedchen und lässt sich ein Bad ein.

Zweite Erläuterung: Die Letzte Hoffnung ist übrigens nackt, umhüllt nur von einem grundlosen Nichts, einerseits aufgrund ihrer Schönheit, andererseits aus inhaltlichen Gründen.

Plötzlich stößt die Letzte Hoffnung einen spitzen Schrei aus. Der Letzte Schrei hat, ohne anzuklopfen und ungebeten, das Badezimmer betreten.

Dritte Erläuterung: Der Letzte Schrei hat einen hochroten Kopf und sich den letzten modischen Schrei um seinen hässlichen Leib gewickelt.

Der Letzte Schrei: schreit Bist du eigentlich noch zu retten?

Die Letzte Hoffnung: Kannst du nicht anklopfen?

Der Letzte Schrei: Da draußen wirst du dringend gebraucht, und du nimmst hier ein Bad!?

Die Letzte Hoffnung: Ich weiß, dass ich gebraucht werde. Deshalb will ich mich ja ein bisschen zurecht machen.

Der Letzte Schrei: Wir haben keine Zeit mehr, die Leute warten, die werden schon ganz unruhig.

Die Letzte Hoffnung: Erst nehme ich ein Bad.

Der Letzte Schrei: Kommt nicht in Frage!

Es kommt zu einem wilden Gerangel.

Vierte Erläuterung: Das Badezimmer der Letzten Hoffnung ist ziemlich klein, daher geht bei dem Gerangel auch einiges zu Bruch.

Tuben, Tiegel und Flacons fallen zu Boden, der Spiegel klirrt, das Wasser läuft immer weiter und weiter. Von dem Lärm angelockt haben sich vor der Türe des Badezimmers die Letzte Ölung und das Letzte eingefunden.

Die Letzte Ölung: Was meinst du, soll ich mal nachschauen, was da drin los ist?

Das Letzte: Na, du hast es aber eilig.

Die Letzte Ölung: Ich komme ungern zu spät.

Das Letzte: Von mir aus können die sich da drin die Schädel einschlagen, ich habe damit nichts zu tun.

Die Letzte Ölung: Du bist wirklich das Letzte.

Das letzte: Ich weiß.

Plötzlich ist es still hinter der Türe.

Die Letzte Ölung: Wir sollten mal nachsehen.

Das Letzte: Bitte. Nach dir.

Schließlich fliegt die Tür auf, und die Letzte Hoffnung verlässt das Bad. Allein. In dem Moment kommt das Letzte Hemd vorbei. Die Letzte Hoffnung ergreift es kurzerhand, beide verschwinden gemeinsam.

Fünfte Erläuterung: Das Letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, und die Letzte Hoffnung nichts an, also wird sie ohne Schlüssel und Handy verschwunden sein. Wir wissen daher nicht, wo die beiden sind, und können sie auch nicht erreichen. Das Letzte und die Letzte Ölung bleiben zurück, vom letzten Schrei ist nichts mehr zu vernehmen.

Das Letzte: Wie es scheint, hast du deine letzte Chance verpasst.

Und so kommt es letzten Endes – zu einem Ende.

6.4.20

Notizen

/ Es ist jetzt ziemlich genau 100 Jahren her, da war die dritte und letzte Welle der „Spanischen Grippe“ gerade überstanden – und die wilden 20er Jahre standen ins Haus. Der Großvater von Donald Trump war übrigens eines der ganz frühen Opfer der „Spanischen Grippe“.

/ Der richtige Zeitpunkt: – Also, so weit ist es ja noch nicht. – Noch ist es nicht so weit. – So weit sind wir noch nicht. – Noch nicht! – Noch ni… – Jetzt ist es zu spät.

/ Wir tragen unser Leben linksrum. Das Innere nach außen und das Äußere nach innen. Jetzt stecken wir da drin, wie in einem Pullover in den wir in der Früh falschrum reingeschlüpft sind. Auslandskorrespondenten berichten von zuhause, Operndiven singen im Pyjama, Lehrpersonal unterrichtet zuhause … Das umgedrehte Handy, und das hat sich ja schon lange angekündigt, ist die neue Wirklichkeit.

/ Jedwedes andere Innen rückt immer näher. Und man kann nicht raus.

/ Ich kann meine Nachbarn durch die Wände hören. Schon längst stellt sich nicht mehr die Frage, was man will, sondern nur noch nach dem, was man gerade noch erträgt.

5.4.20

Im Schatten

In der Konkurrenz der Aufmerksamkeit haben ansonsten weltbewegende Themen derzeit das Nachsehen. Sie stehen gewissermaßen im Schatten des Virus (was so ein kleines Virus doch für einen Schatten werfen kann). Anderes muss jetzt warten auf bessere Zeiten. Die Autobiografie von Woody Allen zum Beispiel. Um ein Haar hätte die es noch geschafft, ordentlich für Rauschen im Blätterwald und Shitstorms in den Netzen zu sorgen. Alle standen sie schon in den Startlöchern, die Meinungen waren angespitzt, die Haltungen auf ihre Haltungsnoten überprüft, ein Jeder, eine Jede waren bereit zum Urteil. Sogar namhafte Autoren und Autorinnen hatten bereits ihre ganze Namhaftigkeit in die Waagschale geworfen und dem Verlag mit Konsequenzen gedroht. Dass Woody Allens Biografie dennoch in die (zwar im Moment geschlossenen) Buchhandlungen gelangte, lässt eine einfache Rechnung vermuten: Umsatz. Eins zu null für Woody Allen.

Da sieht man mal, manches erblüht trotz des Schattens, bei anderem ist man froh, dass es im Schatten verschwindet, zum Beispiel die neue Generation von Autodesign.

4.4.20

Stimmen

Überhaupt das Fernsehen. Das zeigt sich in diesen Tagen auch von einer durch und durch entlarvenden Seite. Es passiert mir jetzt nämlich häufiger, dass im Nebenzimmer der Fernseher läuft, unbeachtet, während ich einer ganz anderen Beschäftigung nachgehe. Wie beispielsweise jetzt gerade, wo ich versuche, einen Eintrag in mein Tagebuch einzutragen. Der Fernseher läuft einfach weiter, nebenan. Das ist das Bedrohliche an diesen Zeiten, dass sich Selbstverständlichkeiten einschleichen und Wirkungen entfalten, von denen wir uns noch nicht die geringste Vorstellung machen. Jetzt gerade wird eine Psychologin von einer Moderatorin befragt, das kommt in diesen Tagen ja häufiger vor. Auch Psychologen von Moderatoren, das natürlich auch.

Alleine ihre Stimme!

Dieser süßliche, keifende Ton.

Dies leidende Verstehen. Dieses anklagende Wissen!

Wie sich das ungefragt in mein Gemüt verbissen …

Wie sie mir meinen ganzen Tageslauf umschlingen,

Und unentwegt mir neueste Verzweiflungen aufzwingen …

Es würgen mich die Stimmen

unserer Psycholog‘ und -innen.

Diese Sender schöpfen offensichtlich aus einem schier unerschöpflichen Reservoir an Experten und Expertinnen. Apropos Sender, vor zwei oder drei Jahren habe ich mit L. bis tief in die Nacht einen Streit ausgefochten, zwar ergebnislos, aber bis heute mir zu denken gebend. Es ging um Rundfunkgebühren. Die heutigen Umstände würden mir damals ein unwiderlegbares Argument in die Hand gegeben haben: Bei ARD, ORF, BBC, etc. kommen Fachleute zu Wort, bei den Murdochs und Berlusconis hören wir Stimmen.

Alleine diese Stimmen!!

Diese fühlende, strenge Vibratur!

Wie jeder Ton mit einem bohrenden Versteh’n

Mich (und alle anderen natürlich auch) häutet, um zu seh‘n

Ob nicht durch gnadenlose Milde

Aus einem Mensch‘ ein Wrack sich bilde …

—-

Entschuldigung. Ich musste kurz den Müll runterbringen. Und obwohl ich mir Zeit gelassen habe, noch immer – diese Stimmen. Noch immer diese bahnbrechenden Erkenntnisse, diese Ratschläge, diese seminarerprobten Achtsamkeiten. Es will kein Ende nehmen. Es muss 1980 gewesen sein, als der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt in den Privatsendern eine größere Bedrohung als in der Kernenergie gesehen hat. Welch Weitsicht. Unermüdlich melden sie sich zu Wort …

Diese Stimmen!!!

Wie sie mir jeden Nervenstrang aus dem Gewebe schälen

Und heuchelnd mich mit ihren Plattitüden pfählen.

Niemand kann entrinnen

unseren Psycholog‘ und -innen.

3.4.20

Zahlen

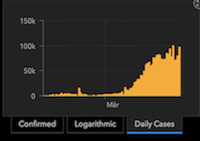

Heute Nacht wurde die Millionenmarke gerissen. Deutschland hat sich vor China auf den vierten Platz geschoben, England, bzw. das Vereinigte Königreich, legt erwartungsgemäß eine rasante Aufholjagd hin, und die kleine Schweiz, die sich so lange stabil auf dem neunten Platz halten konnte, wird in Kürze von der Türkei überholt werden, das ist nur noch eine Frage von Stunden. Amerika führt jetzt übrigens auch in der Kategorie „Tote pro Tag“ mit etwas mehr als Tausend.

Interessant ist natürlich auch die Anzahl der Tage zwischen den Einschätzungen („Nur eine kleine Grippe“, „Haben Sie das Virus gesehen? Ich nicht.“) und den Maßnahmen im Verhältnis zu den Toten. Aber diese Kategorie wird erst am Ende entschieden, und das werden die üblichen Verdächtigen unter sich ausmachen. Lassen wir das also.

Kommen wir zu den Kosten: Wenn wir die Corona-Viren bitten würden, sich auf der Schmalseite einer Ein-Euro-Münze ordentlich aufzureihen und an ihren Peplomeren zu nehmen (das sind die nach außen gestülpten Proteinstrukturen, die sie so hübsch machen), also nicht einfach wild herumkugeln, sondern ordentlich in Reih und Glied, dann wären das ungefähr 15.000 Corona-Viren nebeneinander. Nur zum Vergleich, menschliche Samenzellen würden kaum mehr als 33 oder 34 nebeneinander Platz finden, ganz abgesehen davon, dass eine menschliche Samenzelle nicht zu einer solchen Disziplin fähig wäre, insofern hinkt der Vergleich natürlich.

Zurück zu den Kosten. Wenn wir jetzt die gleiche Ein-Euro-Münze flach hinlegen und die Viren in einer ordentlichen Reihe quer über den Durchmesser der Münze antreten lassen, dann müssten wir länger als ein Jahr warten bis wir die alle durchgezählt haben, also von eins bis einemillionsiebenhundertdreiundvierzigtausendsechshunderachtundvierzig – etwa. Eine ähnliche Zahl erwarten wir übrigens in den nächsten zwei, drei Tagen an nachgewiesenen Infizierten. Aber ich wollte zu den Kosten kommen. Jeder einzelne Euro, der in den letzten Jahren dem Gesundheitssystem entwendet wurde, entspricht einem Schaden der darauf aufgereihten Viren. Und jetzt die gleiche Rechnung mit Dollarscheinen und Pfundnoten …

2.4.20

Liebe Gemeinde

Ich hätte Pfarrer werden sollen. Pfarrer, das wär’s gewesen. Wenn ich Pfarrer geworden wäre, dann würde meine liebe Gemeinde ordentlich was zu hören bekommen. Ich würde auf meine Kanzel steigen und würde meine liebe Gemeinde ins Gebet nehmen, wie sie seit Martin Luther nicht mehr ins Gebet genommen worden ist. Jeden Morgen um acht Uhr würde ich von da oben auf die leeren Bänke hinunterpredigen, dass sich sogar die Holzwürmer in den hintersten Winkel ihrer in die morschen Kirchenbänke hineingefressenen Gänge verziehen würden. „Liebe Gemeinde …“ würde ich in das leere Kirchenschiff hineinpredigen bis der Putz von diesen schmucklosen Steinsäulen rundherum herunterbröckelt. So würde ich predigen. Wenn ich Pfarrer geworden wäre. Auch wenn niemand, und schon gar nicht meine liebe Gemeinde, in dem Holzgestühl da unten sitzen würde, ich würde dennoch und umso zorniger predigen. Nur die alte Frau Rosa sitzt natürlich hinten in der vorletzten Reihe. Wie immer. Frau Rosa sitzt immer in der vorletzten Reihe, auch jetzt, wo von behördlicher Seite der Besuch der Kirche untersagt ist, die Kirche eigentlich geschlossen sein sollte, sitzt Frau Rosa dennoch in der vorletzten Reihe. Sie kümmert sich nämlich seit Jahrzehnten um den Staub in der Sakristei und anschließend sitzt sie dann in der vorletzten Reihe. Aber Frau Rosa würde sich nicht an meiner Predigt stören können, stocktaub wie sie ist. „Nein!“ würde ich fortfahren und jeder und jede meiner lieben Gemeinde in diesem elendsleeren Kirchenhaus würde wissen, was ich meine. Denn dieses „Nein!“ würde vibrieren von meiner geradezu diabolischen Lust, das Heiligste selbst anzuklagen. Alle (auch wenn keiner da ist) würden erschaudern, wissend, jetzt geht es – an die Freiheit. „Ihr habt sie missverstanden, die Freiheit! …“ würde ich donnern „… Ihr sperrt Euch ein, in zellenhaften Kajüten Eurer Kreuzfahrtschiffe und nennt das Freiheit?! An Eurer Freiheit bewusstlos gesoffen habt Ihr Euch in Euren von Blitzen durchzuckten Party-Verliesen von Ischgl und Mallorca, wie Süchtige hängt Ihr an den Rabatten und Prozenten Eurer Marken und nennt es Freiheit des Marktes. Schaut nach Osten! …“ von dort fällt nämlich um diese Uhrzeit gerade der erste Sonnenstrahl auf meine leeren Kirchenbänke „… dort wählt Ihr die grausamsten Kerkermeister zu Euren Wärtern und nennt das Freiheit, schaut nach Westen, wo Ihr den billigsten Trickbetrügern in die Falle geht, das nennt Ihr Freiheit?! Wie die Kettenhunde kläfft Ihr von morgens bis abends: frei, frei, frei, frei, frei. Jeder stiehlt und betrügt den anderen um seine Freiheit und nennt es meine Freiheit …“ und so weiter und so fort. Das würde noch eine ganze Weile so weitergehen. Keine Sorge, so schnell würden mir die Bilder nicht ausgehen. Der Tonfall ist vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, aber so würde ich predigen. Ich würde Voltaire zitieren, nicht die Bibel, und am Schluss würde ich auf die Balustrade meiner Kanzel schlagen, dass das Gewölbe erzittert und mit drei Worten sagen, was die Freiheit ist! Beziehungsweise gewesen wäre. Aber das würde keiner mehr hören können, ist ja ohnehin keiner da. Nur Frau Rosa. Zu ihr würde ich dann hinuntersteigen und mit ihr ein Gläschen von dem Messwein trinken, denn darauf wartet sie immer. Jedenfalls wenn ich Pfarrer geworden wäre.

1.4.20

Alles oder Nichts

Ein Weltoperndrama von größtmöglichem Ausmaß.

Obwohl die Ankündigungen geradezu von allen überhört und ignoriert wurden, keine Einladungen verschickt wurden, ist der Andrang enorm. Alle wollen dabei sein. Dabei sind die Eintrittspreise beachtlich, wenn auch sehr unterschiedlich, manche zahlen mit ihren Jobs, andere mit ihrer Existenz, viele sogar mit ihrem Leben.

Im Programmheft bedankt sich die Intendanz, dass nur die Beteiligung und das Zusammenwirken aller das Zustandekommen dieses epochalen Werkes möglich gemacht hat. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Menschheits-, ein Weltoperndrama und geht der Frage nach: Alles oder Nichts? (Daher auch der Titel.) Es ist die Frage nach dem Danach. Wird alles so bleiben wie es ist, oder wird nichts mehr so sein wie es war? Wird sich alles ändern oder nichts? Was wird sich geändert haben, wenn alles wieder ganz normal weiter geht? Wenn nichts mehr so sein wird, wie es war, was wird bleiben?

Im Orchestergraben sitzen die Instrumente des gesamten Erdballs. Am Dirigentenpult der neue Star der Opern- und Dramenszene: „C“. Er ist nicht zu sehen aber er überzeugt durch seine enorme Ausstrahlung.

Die Ouvertüre.

Noch bleibt der Vorhang geschlossen. Aus dem Orchestergraben erklingt tiefes Grollen, anwachsendes Grollen, sich rauschhaft steigerndes Grollen, dazwischen ängstliche, warnende Flöten, donnerndes Grollen … Plötzlich Stille. Der ganze Zuschauerraum hält den Atem an. Vor dem Vorhang und in tonloser Stille hüpfen verschiedene Zahlen auf und ab. Sie hüpfen höher und immer höher und noch höher, eine höher als die andere, wie von Geisterhand gezogen verschwinden schließlich alle Zahlen in den endlosen Höhen des Bühnenturms.

Erster Akt.

Der Vorhang hebt sich. Ein großer, ovaler Tisch steht in der Mitte der ansonsten leeren Bühne. Nur drei Personen sitzen an dem Tisch, links das Geld, rechts die Macht und dazwischen, etwas verloren, die Vernunft. Die Unterhaltung dreht sich natürlich um Grundsätzliches wobei man die einzelnen Wortbeiträge nicht einzeln verstehen kann (weil alle durcheinander reden), sondern lediglich sinngemäß.

Das Geld lächelt. Es lächelt auch während es spricht, es lächelt geradezu triumphal. Denn es weiß: Ich bin wie das Wasser. So wie jedes Wasser immer seinen Weg zu noch größerem Wasser sucht um sich schließlich im großen Meer zu vereinigen, so bin ich. Jeder Cent sucht seinen Weg zu anderen Cents, um sich schließlich im großen Meer des Ich-bin-Alles zu vereinigen. Das Geld grinst, denn es ist alles und alles fließt zu ihm. Gewissermaßen ein Poseidon des Weltgeschehens.

Ihm gegenüber, ein kleiner Finsterling mit boshaft verzerrten Zügen: Die Macht. Sie weiß, dass sie nur einem Unwetter gleich von überschaubarer Dauer ist. Sie kann sich nicht auf das ewig Fließende berufen (wie das Geld es tut), sie ist nur von endlicher Dauer und muss daher in kurzer Zeit ihre gesamte Zerstörungsgewalt entfalten, alles vernichten und zerschlagen, alles zertrümmern, was in ihrer Reichweite ist, denn erst in der Zerstörung ist die Macht mächtig genug, um zu wirken, um über ihr Wirken hinauszuwirken. Deshalb hat die Macht so finstere Züge, sie will größtmöglichen Schrecken verbreiten, Furcht ist ihr Gesetz.

Dazwischen die Vernunft. Zart, zerbrechlich, von hübschem, innerem Wesen, vielleicht ein bisschen kühl, aber wer ihr einmal verfallen ist, der hält ihr die Treue. Allein, sie ist kaum hörbar. Ihr zartes Stimmchen ist kaum in dem zornigen Tosen der Macht und dem selbstberauschten Rauschen des Geldes zu vernehmen. Wir können sie nicht richtig verstehen, ihr Hinweis, dass unsere Welt zu einem gigantischen Fake geworden sei, verhallt im Wirbel der Worte und im Crescendo aus dem Orchestergraben …

Jedenfalls bislang. Aber wir sind ja auch erst im ersten Akt. Noch sind die Würfel nicht gefallen und im Programmheft ist noch der Auftritt der Hoffnung sowie der Verzweiflung angekündigt. Wir werden sehen. Fortsetzung folgt.

31.3.20

Und nun zu etwas ganz anderem.

Johann Baptist Allgaier hatte, was viele übrigens nicht wissen und was daher ein Wissen ist, mit dem man bei einem entspannten Gespräch mit wildfremden Menschen auf einer Party oder bei einem Empfang, wenn das dann wieder einmal möglich sein wird, ordentlich punkten kann, Asthma. Schweres Asthma sogar. Und doch hat er Napoleon besiegt.

Ich komme jetzt nur deshalb auf Allgaier, wegen seines Lungenschadens. Der Mann würde in unseren Tagen nämlich zur Hochrisikogruppe zählen und müsste weggesperrt werden. Was mich jetzt unmittelbar zu Napoleon bringt. Der hatte seinerzeit nämlich ganz Europa im Würgegriff, nahm gewissermaßen Europa die Luft zum Atmen, und Allgaier, der atemlose Asthmatiker war es, der Europa von Napoleon befreit hat. So verwickelt sind die Dinge manchmal. Es war nämlich Allgaier, der Napoleon besiegt hat, und zwar bei einem Schachspiel. Das fällt mir deshalb jetzt wieder ein, weil Europa seit gestern wieder einen waschechten Diktator hat. Zwar nur hinterm (ehemaligen) eisernen Vorhang, in Ungarn, aber immerhin. Nun gut, der wird nichts erobern, aber er wird zerstören, von daher eher vergleichbar mit dem Virus, als mit Napoleon.

Zurück zum Sieg des Asthmas über die Hybris: Am 21. Mai 1809 hat Napoleon zum ersten Mal eine Schlacht verloren, und zwar die Schlacht bei Aspern. Man darf davon ausgehen, dass Napoleon sich dessen bewusst war, früher oder später einmal eine Schlacht zu verlieren, der Mann war ja nicht dumm, der war Feldherr, er dürfte also innerlich darauf vorbereitet gewesen sein. Womit er allerdings nicht gerechnet haben dürfte, war, dass er im Schach verlieren könnte. Napoleon hielt sich nämlich (ähnlich wie später Stalin) für unschlagbar. Am Tag nach der verlorenen Schlacht von Aspern spielte er also eine Partie Schach, vor Publikum im Schloss Schönbrunn, und wollte, so meine persönliche Vermutung, die verlorene Schlacht auf dem Feld mit einer zwingend zu gewinnenden Schlacht am Brett kompensieren. Napoleon wählte hierfür einen ganz besonderen Gegner, nämlich einen Schachautomaten. Dieser Schachautomat, eine als „Schachtürke“ berühmt gewordene Konstruktion des Mechanikers Wolfgang von Kempelen (damals aber einfach nur ein Wunder der Technik), sollte Napoleon als Bezwinger des Unerklärlichen, des Geheimnisvollen, des Modernen, des Neuen, des überhaupt Alles inszenieren. Der Automat selbst war selbstverständlich ein Fake, würde man heute sagen. Er sollte zwar den Eindruck erwecken, als würde er selbstständig Schach spielen, ein erster Schachcomputer wenn man so will, in Wahrheit saß in dem Gerät aber ein kleingewachsener Mensch, nämlich besagter Johann Baptist Allgaier mit seinem Asthma. Allgaier war ein recht guter Spieler und in dieser sehr engen, stickigen Kiste konnte er es natürlich nicht lange aushalten. Napoleon hatte keine Chance. Der Rest ist bekannt, im Russlandfeldzug vernichtend geschlagen, Waterloo … Der Anfang von Napoleons Ende machte ein kleiner Asthmatiker, eingesperrt in einer Kiste.

Das hat natürlich nichts mit unserer aktuellen Situation zu tun, aber zwischendrin muss man ja auch mal auf andere Gedanken kommen.

30.3.20

Schlaflos

Es herrscht Schlafmangel. Allgemeiner Schlafmangel. Schon seit Jahrzehnten. Eben noch haben überall Partys und Events und wieder Partys und noch ein Event den Schlaf geraubt, heute sind es die Sorgen.

Weil ich also nicht schlafen konnte, wollte ich der Schlaflosigkeit auf die Spur kommen. Nicht der physischen oder psychischen Ursache, die liegt ja klar auf der Hand. Nein der Schlaflosigkeit als Phänomen. Schlafmangel als evolutionäre Kraft, wenn man so will. Gewissermaßen der Geschichte des Schlafmangels wollte ich nachspüren und musste feststellen, es ist eine sehr lange Geschichte. Jedenfalls sehr viel länger, als ich zunächst vermutet hatte. Sie beginnt mit dem Ende der Pest (jedenfalls konnte ich heute Nacht, in meiner Schlaflosigkeit noch nicht weiter sehen, möglichweise reicht es noch viel weiter zurück). Dann führt sie von der „Revolution des Fleißes“ (den Begriff habe ich, wie gesagt heute Nacht, zum ersten Mal bei Christopher Bayly gelesen) über die Französische Revolution zur industriellen Revolution, weiter über die vom Ersten Weltkrieg (während dem natürlich an Schlaf auch nicht zu denken war) verhinderte Revolution der Futuristen (vor 111 Jahren veröffentlichte Filippo Tommaso Marinetti sein Futuristisches Manifest, das die allgemeine Schläfrigkeit, die generelle Ermüdung überwinden wollte), zu den rauschenden Nächten der 20er Jahre, weiter zum Zweiten Weltkrieg, dann wieder eine Revolution des Fleißes, der Wiederaufbau erlaubte schließlich kein Schlafen – lediglich 1968 ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn ein Joint lässt den Menschen doch sehr ruhig schlafen – dann stürzt die Mauer, ein schlafloses Zusammenwachsen, schließlich stürzen die niemals schlafenden Finanzmärkte all jene, die nichts damit zu tun haben und daher eigentlich ruhig schlafen dürften in existenzielle Schlaflosigkeit, und wenn schon niemand schlafen kann, dann wenigstens Party machen. Siehe oben.

Die Party ist vorbei, es ist alles ruhig, niemand stört, keiner muss um sechs Uhr auf den Flieger – allein der Schlaf will nicht zurückkommen. Oder eben doch.

29.3.20

Sonntag

Heute ist Sonntag. Nun gut, derzeit ist ja quasi immer Sonntag. Immerzu Sonntag. Morgen ist schon wieder Sonntag. Und danach noch ein Sonntag und dann noch einer, Sonntag auf Sonntag, immer ein Sonntag nach dem anderen. Wer sich jemals auf einen Sonntag gefreut hat, bekommt jetzt Sonntag auf Sonntag auf Sonntag, eine endlose Reihe von Sonntag und Sonntag und Sonntag. Ein Sonntag wie der andere. Jeder Sonntag ein Sonntag mehr.

Sonntägliche Ruhe, mal ein Sonntag zuhause, den Sonntag gemeinsam verbringen, jahrelang hat man sich jede Woche auf den Sonntag gefreut. Jetzt ist der Sonntag da. Ein Sonntag, der so schnell nicht mehr weichen will. Einsame wussten schon immer, was ihnen am Sonntag droht, nämlich ein Sonntag. Heute wacht jeder jeden Morgen an einem Sonntag und weiß, morgen ist Sonntag.

Langsam dämmert es auch dem begeistertsten Sonntagler: das schönste am Sonntag – ist der Montag.

28.3.20

Genug!

Es reicht. Vonwegen, die Welt wäre zum Stillstand gekommen. Das ist ja schlimmer als vorher! Alle Kanäle sind verstopft mit Posts und Tweets, mit Witzchen und Clips, alles filmt und pointiert und analysiert und kommentiert und interpretiert und prognostiziert … Ob zuhause oder auf der Straße, ja, auch auf der Straße, man muss schließlich auch mal was einkaufen gehen, sich mal die Füße vertreten, dazu muss man dann eben auf die Straße, unter die Leute, alle sind am telefonieren und alle, ausnahmslos alle, alle auf der ganzen Welt, sieben Milliarden Menschen haben nur ein einziges Thema, alle und alles ist auf Sendung! Jeder, jede und jedes will seinen Kommentar zur Lage abgeben, unbedingt. Wer bislang sich noch nicht vor diesen neuen Medien und neuen Technologien gefürchtet hat, der lernt sie jetzt kennen, aber so richtig.

Ich habe dazu nichts mehr zu sagen!

Erschöpfung macht sich breit, es wird Zeit von Sendung gehen, abschalten. Vielleicht ein Buch. Ich greife blind in mein Bücherregal, ich schwöre es, blind, ohne hinzuschauen, etwas tiefer, dort wo die Bücher von früher stehen, all die Bücher, die man früher mal gelesen hat, als das Leben noch ein anderes zu sein (oder zu werden) schien. „Also sprach Zarathustra – ein Buch für Alle und Keinen“, Friedrich Nietzsche. Der erste Band ist 1883 erschienen, da gab es dieses Thema noch nicht. Hoffnung auf Abwechslung.

Aber von wegen. Auch bei Nietzsche, das gleiche. Schon der hat unsere heutigen Techniken verwendet, wie die heutigen Videoclips, wie diese ewigen Serials, kurze Kapitel, immer die gleiche Länge, immer im gleichen Ton gehalten, ein Wütender, ein Empörter auf Sendung, immer der gleiche Abbinder, erschienen sind vier Staffeln mit je zweiundzwanzig Folgen (bis auf die dritte Staffel, die hat nur sechzehn Folgen. Und die letzte Staffel, die hat nur zwanzig Folgen). Ich schlage das Buch einfach so irgendwo auf, ohne im Inhaltsverzeichnis nachzuschauen, einfach so mittendrin: „Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit! Ich sehe dich betäubt vom Lärme der großen Männer…“ Er meinte sicher auch Frauen, jedenfalls nicht das Geschlecht als solches, sondern mehr die Großmäuligkeit. „… und zerstochen von den Stacheln der kleinen…“ Und schon war ich wieder mittendrin. Diesem Thema ist einfach nicht zu entkommen, denn offensichtlich hatte Nietzsche auch schon dieses Thema, er hat uns gewarnt. Wir haben es nicht gehört.

Das musste ich doch unbedingt noch mitteilen, das wollte ich noch gesagt haben.

27.3.20

Wohin?

Zunächst ein kurzes update. In der Nacht hat die USA China überholt. Das war zwar zu erwarten, allerdings wie rasant die gerade ihren Vorsprung ausbauen, das lässt noch auf enormes Potential schließen. Auf Platz acht und neun liefert sich die kleine Schweiz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Vereinigten Königreich. Da muss man mal sehen, wie lange die Schweiz noch mithalten kann. Ohnehin bemerkenswert, dass sie schon seit Tagen in der Spitzengruppe zu finden ist. Aber England, beziehungsweise das Vereinigte Königreich hat letztlich doch noch ganz andere Ressourcen. Es sei denn, während des Rennens reißt es das Vereinigte Königreich einfach auseinander, das kann passieren. Beobachter und Kenner der Insel halten es für möglich, dass plötzlich die Schotten die Schotten dicht machen und Nord-Irland sich auf die Seite der Iren schlägt und die Häfen abriegelt. Dann müsste man natürlich neu rechnen. Aber es ist zu vermuten, dass selbst wenn, rein theoretisch, London alleine übrigbleiben würde, ohne Umland, was dann von der Einwohnerzahl her ein ausgeglichenes Verhältnis wäre, selbst dann wird die Schweiz in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich zurückfallen. Deutschland hält sich stabil auf dem fünften Platz, jetzt schon seit Tagen.

Meine Eckkneipe unten am Eck hat jetzt leider zu. Dort laufen auf dem Fernseher überm Tresen mindestens fünf Sportsender gelichzeitig: NFL, Super Bowl, NHL, Africa League, europäische Ligen, Weltcups aller Art, auch Dart, vor allem Dart. Links neben dem Tresen steht so eine elektronische Dart-Scheibe, Klaus spielt selber ja auch gerne Dart. Oben laufen die Sportsendungen, daneben spielt er Dart – seine Frau, eine kleine Chinesin, führt die Kneipe. Wenn er nicht da ist, dann schaltet sie um auf „Sturm der Liebe“. Sie spricht zwar kaum Deutsch (er selbst spielt ja auch nicht Fußball), aber sie liebt „Sturm der Liebe“. So war die Situation bislang. Jetzt ist sogar Tokio abgesagt. „Sturm der Liebe“ hingegen ist nicht abgesagt. Und beide sind zuhause. Das muss man sich mal ausmalen. Auf der ganzen Welt gibt es keine Sportveranstaltungen mehr, „Sturm der Liebe“ hingegen täglich, wenn sie will, auf allen Kanälen, über dreitausenddreihundert Folgen, alle abrufbar. So ist die Situation jetzt. Während seine Dartpfeile in der Schublade schlummern, kann sie mit der Fernbedienung machen, was sie will.

26.3.20

Die Welt von gestern

Bis gestern war die Welt noch eine andere: Alles hat sich selbst zugesehen, wie es sich bespiegelt und dabei mehr und mehr hinterm eigenen Brett vorm Kopf verschwindet. Aber das war gestern.

Heute sind Experten gefragt, Virologen und Virologinnen, Medizinerinnen und Mediziner, Einsatzkräfte aller Art, von denen es zu lernen gilt. Auch sie sind auf den Moment fokussiert, auf die Situation. Es ist aber ein ganz und gar anderes „Hier und Jetzt“ als noch vor einer Woche. Ein gewisser Grenzbereich wird von Psychologinnen* abgedeckt, schließlich muß die viele Sendezeit mit den ganzen Sondersendungen zur aktuellen Lage ja auch irgendwie gefüllt werden.

Und dann kam gestern ein Finanzexperte zu Wort. Er war Experte für Börsenkurse und Finanzanlagen und wurde entsprechend zu den Kurssprüngen befragt. Was für eine Zeitreise. Alles war wieder wie damals, wie seinerzeit, wie vor ein paar Tagen, vor einer Woche vielleicht, genau wie damals. Diese unerschütterliche Selbstsicherheit, diese Ahnungslosigkeit im Gewande des Allwissenden, dieser geradezu anachronistische Glaube an ewiglich steigende Kurse und an das eigene Portfolio natürlich, wie aus einer längst vergangenen Zeit, strahlte er da in die Kamera. Es war gestern und doch so weit weg, so sehr früher, dass mir schauderte. Auf die Frage, ob denn die gigantischen Summen auch für große Unternehmen ausgeschüttet werden sollen, damit die weiterhin Bonuszahlungen leisten und Dividende ausschütten können, meinte er: „Natürlich! Schließlich muss man auf Börsengewinne und Boni Steuern zahlen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Staat in dieser Situation auf diese Steuern verzichten will.“

Aber das war gestern, und das Morgen ist offen.

*mit der Bezeichnung Psychologinnen sind selbstverständlich auch alle Psychologen mitgemeint.

25.3.20

Verlockung

Schon in der Früh, am Horizont

Droht grausam Ungemach.

Ich seh‘ am Lichtstreif was jetzt kommt!

Geraubt ist mir der Schlaf.

Die Sonne lacht, sie lacht so hell,

Sie will mir etwas sagen:

„Heraus, erbärmlicher Gesell …“

Schnell zu, den Fensterladen.

Schon steht sie hoch am Firmament

Und schaut durch’s andre Fenster rein.

Wie sie mich lockt, umgarnt, bedrängt.

Jetzt heißt es tapfer sein.

Durchdringt vom hellen Sonnenschein

Wird mir mein Wohngewölbe

Zur zährend‘ Qual, zur Seelenpein,

Ich selbst bin mir der Eingehöllte.

Doch dann, am Abend, leicht errötend

Versinkt der Glutball hinterm Fluss.

Ich bleib zurück – ein paar Gedanken noch verlötend,

Dann ist für heute Schluss.

24.3.20

Struktur reinbringen

Frühling ist’s, und die Tage werden länger. Immer länger. Und dann noch länger. Und immer noch länger. Sie dehnen sich geradezu dahin. Wie Kaugummi ziehen sich dieser Tage die Tage. Vom Frühling mag das ja noch freundlich und nett gemeint gewesen sein, wieder länger Licht zu spenden, eine Aufmunterung nach einem langen, dunklen (und nicht einmal kalten!) Winter. Die Umstände allerdings strapazieren diese Tagesverlängerung geradezu aufs Äußerste. Was tun mit diesen Tagen? Man muss Struktur reinbringen, raten die Experten. Ist nicht immer so einfach. Später, wenn es ans Aufarbeiten geht, da wird man sich dann die Opferzahlen noch einmal genau anschauen müssen. Und es wird nicht allen gelungen sein, Struktur in diese Tage der Länge hineingebracht zu haben. Davon kann man ausgehen. Jedenfalls wird man nicht alle Opfer dem Virus zuschreiben können. Soviel darf vermutet werden.

Deshalb heute eine kleine Beschäftigung, um sich die Tage zu strukturieren. Ein Spiel. Man kann es alleine spielen oder auch mit anderen. Eine Art Memory, könnte man sagen.

Also: Man nehme den Geburtstag einer bekannten Persönlichkeit, irgendeine, was einem gerade so einfällt. Ich will da jetzt keine Vorgaben machen, außerdem habe ich ein schlechtes Gedächtnis, aber anderen wird vielleicht Friedrich Schiller einfallen, warum auch immer. Einfach so. Das wäre dann der 10. November. (Das Jahr spielt keine Rolle, aber zur Erinnerung – 1759.) Und jetzt muss man den passenden Todestag dazu suchen. Richtig: Norman Mailer, der ist an einem 10. November (und zwar 2007, aber das spielt keine Rolle) gestorben. Bei den beiden ist das Verbindende noch klar, beide waren sie Schriftsteller. Anderes Beispiel, der 14. März. Albert Einstein (1879) und Stephen Hawking (2018), das ist auch noch einfach, beide waren sie Physiker.

Aber jetzt wird’s schwieriger: Der 6. Mai! Na? Weiß das jemand? Genau, Maximilien de Robespierre geboren (im Jahre 1758) und – ja, das ist jetzt eine Überraschung, eine Herausforderung, fast eine Provokation: Gunter Sachs. Der ist an einem 6. Mai (übrigens 2011) gestorben. Wo liegt die Gemeinsamkeit? Was ist das Verbindende? Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber es lohnt sich.

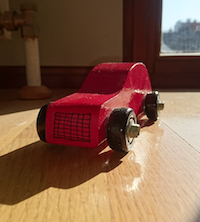

Wenn das Vergnügen an Balkon-Konzerten etwas abgeflaut sein wird, dann bietet sich dieses Spiel als Ersatz an. Treten Sie auf Ihren Balkon und rufen Ihren Nachbarn zu: 8. April!! (Von mir noch ein kleiner Hinweis: Beide Tage waren Freudentage. Der eine hauptsächlich für Architekten, der andere für alle anderen auch. Ein zweiter Hinweis verbirgt sich in dem Foto.)

23.3.20

Erkenntnis

Wenn ich dieses Glas Wein (ja, es ist Wein, kein Traubensaft) leer getrunken haben werde, dann werde ich zu folgender Erkenntnis gekommen sein. Es ist übrigens ein Blaufränkisch aus dem Burgenland. Guter Blaufränkisch bis zum Rand. Wenn man längere Zeit nicht mehr öffentlich trinkt, also nicht mehr im öffentlichen Raum trinkt, sondern nur noch zu Hause, isoliert von den anderen, dann entwickelt man, so ohne öffentliches Trinken, das ja immer auch eine Art sozialer Kontrolle ist, wenn man also längere Zeit alleine trinkt, dann entwickelt man ganz eigene Marotten, Eigenarten, Spleens. Ich zum Beispiel, ich will mein Glas immer so füllen, dass es nur noch eines einzigen Tropfens bedürfte, um das Glas zum Überlaufen zu bringen. Und dieses letzten Tropfens entsage ich dann unter größten Anstrengungen, geradezu unter Qualen.

Aber zurück zur Erkenntnis, die ich haben werde, wenn das Glas Wein getrunken sein wird. Also, die Erkenntnis. Sie lautet wie folgt: Covid 19, oder SARS-CoV-2, oder wie man im Volksmund auch sagt: Corona, egal, das Virus eben, das Virus ist nicht die Krankheit, das Virus ist das Mittel!

Es ist ganz klar. Schließlich handelt es sich um eine Pandemie, also muss man die Sache auch weltweit betrachten und sich lösen von unserem anthropozentrischen Weltbild. Nehmen wir die Symptome. Fieber, Halsschmerzen, Lungenschädigung. Das bezieht sich nicht auf den Menschen, auf den einzelnen Infizierten sondern auf die Welt. Die Welt hat Fieber, hohes Fieber sogar, der ganze Kreislauf (nennen wir es Wirtschaftskreislauf) im Fieber, die Börsen überhitzt, eine ganze Generation liegt im Partyfieber, eines jeden Nachbarn (ich will hier niemanden persönlich angreifen, deshalb sage ich: eines jeden Nachbarn) fiebert Reisefieber, deliriert im Konsumfieber, Fieber wohin man schaut. Dann die Halsschmerzen. Die sozialen Medien, wenn wir die einmal als den Hals betrachten, also als das, aus dem unsere Kommunikation kommt, ein einziges Krächzen, Krakeelen, Auswurf, lauter Trumps, Johnsons, Salvinis, Bolsonaros und all die namenlosen Hater, eine einzige Entzündung. Und überhaupt – der Erde geht die Luft aus.

Das Virus nun bringt Linderung, das Fieber ebbt ab, alles wird ruhiger, das Krächzen verstummt langsam, und die Erde bekommt wieder Luft.

Über die Nebenwirkungen dieser Therapie mach’ ich mir dann Gedanken bei einem Glas Milch.

22.3.20

Wettbewerb

In diesen Zeiten, und es sind natürlich besondere Zeiten, wird auf allen Kanälen und rund um den Globus der Mensch gezeigt, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Der Mensch hilft, wo er kann, der Mensch ist für andere Menschen da, man kann sagen, das Menschsein tritt wieder zutage. Der Mensch ist von seinem Menschsein geradezu berauscht. Altenpflegerinnen und Müllmännern wird applaudiert, die Kassiererinnen an den Supermarktkassen bekommen Trinkgeld, überhaupt das gesamte Personal des eigentlichen Funktionierens einer Gesellschaft wird gelobt (allerdings nicht honoriert, das wäre der Unterschied!), ihnen werden Rosen gestreut – übrigens ausgerechnet und insbesondere von denen, die bislang in ihnen nur Sparpotentiale erkennen wollten. Warme, bewegende Bilder, zweifelsohne.

Mir aber scheint, das Menschsein zeigt sich wo ganz anders. Auf meinem Handy poppt eine SMS auf: „Wir sind nur noch auf dem vierten Platz.“