Jäger, Sammler und Agrikultur

Viermal jährlich erscheint die deutsche Lettre International mit der Wucht einer alten Idee: aktuell aufzuklären über die Realität hinter der Verlautbarung, über die Dunkelzonen unserer Informationen mit einer Fülle an Details, die die groben Fassaden des üblichen Nachrichtengeschäfts korrigieren. Alle Bereiche des kulturellen Geschehens, der Politik und der Wirtschaft werden von ungewohnten Positionen aus beleuchtet und reflektiert. Bernd Leukert sprach mit dem Gründer, Geschäftsführer und Chefredakteur Frank Berberich.

Bernd Leukert: Carl Maria von Weber hat den Freischütz 1821 auf die Bühne gebracht und damit zum ersten Mal in der Geschichte eine „deutsche Nationaloper“. Aber die Nation, für die er sie komponierte, gab es noch nicht. Es handelte sich um einen künstlerischen Vorentwurf, etwas altfränkisch, aber eine Vision. Unter Lettre Info (auf der Lettre-Website) habe ich gelesen, die Zeitschrift stehe auch für die „Bildung eines Weltbewusstseins“. Habt Ihr – im Sinne des Vorgriffs – eine Welt erfunden, die es noch nicht gibt?

Frank Berberich: Die Frage ist, ob es diese Welt noch nicht gibt oder ob das Bewusstsein sich der Welt, die es längst gibt, noch nicht ganz bewusst geworden ist. Wir erleben verschiedene parallel verlaufende, dynamische Internationalisierungsprozesse. Etwa die holprige Europäisierung, die offensive Afrika-Initiative Chinas oder sein Seidenstraßen-Projekt. Die Erfahrungen mit der Erderwärmung und der Pandemie beziehen sich bereits auf planetare Wirkungszusammenhänge. Oder das, was allgemein unter „Globalisierung“ gefasst wird, eine komplexe, weltumspannende wachsende Interdependenz der Märkte, Produktionsketten und Technologien. Also Internationalisierung und Interdependenz auf unterschiedlichsten Ebenen: ökologisch, ökonomisch, finanziell, technologisch, medial, informationell, touristisch. Das Gewebe der Welt mit seinen wechselseitigen Abhängigkeiten verdichtet sich – mit entsprechenden Abstoßungserscheinungen und Herauslösungsimpulsen. Es ist deshalb erforderlich, ein Bewusstsein davon herauszubilden, was die Bedingungen und die Logik jener Prozesse ausmacht, denen wir existentiell unterworfen sind, wie diese Prozesse sich generieren, um sich greifen und welche Gegenreaktionen sie zur Folge haben.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, dass aus weitgehend unbekannten Teilen der Welt, aus Dunkelzonen unserer Wahrnehmung, plötzlich Ereignisse hervorgebrochen sind, welche die gesamte Welt erschüttert haben. Nach den Attentaten auf die New Yorker Twin Towers 2001 kam auf der Suche nach dem Mastermind ein in Afghanistan operierender saudischer Dschihadist zur Sprache, Osama bin Laden. Die Attentate fanden an einem Dienstag statt. Ich war gerade zum Bäcker gegangen, um Brötchen zu holen, kam in die Redaktion zurück, alle starrten ungläubig und von der Gewalt der Bilder fasziniert auf den Fernsehapparat, eine Live-Sendung aus New York berichtete vom ersten brennenden Turm und wir wurden Zeuge, wie der zweite Turm getroffen wurde. Für den darauffolgenden Samstag war ich mit Susan Sontag zu einem Interview in der Berliner American Academy verabredet. Am Freitag, als wir uns zu einem Vorgespräch trafen, – sie kam gerade aus Jerusalem und war nach der Entgegennahme des Jerusalem-Preises von Israel aus nach Gaza gefahren, um zu demonstrieren, dass sie die Palästinenser nicht vergisst – fragte sie: „Glauben Sie, dass dieser Osama bin Laden tatsächlich existiert? Ich glaube, das ist eher eine Erfindung der CIA.“ Ähnliches hatte sie ein, zwei Tage zuvor schon im New Yorker angedeutet. Dieser ganze Ereigniskomplex in jenen Tagen gehörte einer geographischen und kulturellen Dimension der Welt an, die für uns terra incognita war. In den Tagen nach den Anschlägen suchte ich Literatur über Afghanistan. Es gab nicht ein einziges aktuelles Buch im Handel, mit Ausnahme von Ahmed Rashids ein Jahr zuvor erschienenem englischen Buch Taliban, das noch nicht ins Deutsche übersetzt worden war.

Ähnliches konnte man beim Völkermord in Ruanda 1994 beobachten. Niemand hierzulande hatte sich vorstellen können, dass in einem so winzigen Land jenseits jeglicher medialer Aufmerksamkeit – ein ethnisch motiviertes Massaker dieser Größenordnung stattfinden könnte. Erst anschließend entdeckte man Ruandas und Burundis Kolonialgeschichte, in der sogar deutsche Anthropologen eine Rolle dabei gespielt haben, die Bewohner Ruandas in ethnische Gruppen wie Tutsi, Hutu und Twa zu untergliedern.

Es gibt einen Abgrund zwischen den objektiven Zusammenhängen und der Spektralität der Ereignisse auf diesem Planeten und dem Wahrnehmungsradius der als Weltöffentlichkeit missverstandenen westlichen Öffentlichkeit. Dieser Radius wird entscheidend durch die Medien konstruiert. Das, was der mediale Raum integriert, als relevant markiert und als wiederkehrendes Berichterstattungsobjekt definiert hat, konstituiert – vereinfacht gesagt – unser aktuelles Weltbewusstsein. Jenseits der Grenzen dieser Wahrnehmungsroutinen gibt es jedoch weitere Lebensräume, völlig andere Lebensweisen und Kulturen, aber auch geschichtliche Prozesse, Knotenpunkte von Ursachen, von Ereignissen und Aktionen, die imstande sind, mit ungeheurer Wucht ins Herz unserer selbstbezüglichen westlichen Welt zurückzuwirken. Heute mehr denn je. Wir wissen über manche Regionen dieser Welt so gut wie nichts oder viel zu wenig.

„Die Horen“ (1795 bis 1797): „Ideelles Ziel dieses ehrgeizigen Projekts war es, die Kulturnation Deutschland, die keine Hauptstadt hatte, nun durch eine Hauptzeitschrift und intellektuelle Zentralisierung zusammenzuschließen. Die großen Autoren der Zeit und das umfangreiche Gesamtpublikum sollten jene Kulturnation bilden. Schiller träumte von einer kulturellen Vereinigung der Deutschen in einer literarischen Assoziation.“

Quelle: Wikipedia, Stand: 26. August 2020, 15.26 Uhr

Wahrnehmungslücken

Zur Bildung von Weltbewusstsein beizutragen, bedeutet also nicht, dass wir prätentiös beanspruchen, darüber aufzuklären, was die Welt ist und was nicht, sondern, dass wir beitragen wollen zu einer stärkeren Sensibilisierung dafür, dass unsere Medienroutine und Wahrnehmungspraktiken nicht alles sind. Das gilt nicht nur für Beobachtungsgrenzen. Auch unsere Wahrnehmungsweisen sind nicht immer geeignet, diesen Jenseitszonen unserer Scheinvertrautheit mit der Welt nahe zu kommen: sprachlich nicht, vom vorherrschenden Verfahren her nicht, dem einer zumeist distanzierten, medialisierten Bestandsaufnahme, statt einer auf Nähe, Vertrautheit und Eintauchen beruhenden Analyse einer Entwicklung.

Als Sarajewo während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 drei Jahre lang von serbischen Truppen belagert und beschossen wurde und nach 1989 der Krieg auf den europäischen Schauplatz zurückkehrte, wurden wir alle zu ohnmächtigen Betrachtern des Geschehens, und täglich wurde das Gemetzel dieses Krieges auf dem Bildschirm serviert. Man wusste nicht, was man tun könnte und sollte, aber irgendwann wurde das Bedürfnis, diese sterile Distanz zu sprengen und zu erfahren, was hinter den Spiegeln des Fernsehens wirklich geschieht, so groß, dass wir uns im Oktober 1995 entschlossen, mit Schriftstellern und Künstlern im belagerten Sarajewo Kontakt aufzunehmen, selbst in die Stadt aufzubrechen und mit ihnen dort aus Solidarität eine gemeinsame Nummer von Lettre herauszugeben, daraus wurde eine Hommage à Sarajevo in deutscher und in serbokroatischer Sprache. Es war der Versuch, das Ohnmachtsgefühl eines puren Beobachters loszuwerden, und die gemeinsame Arbeit mit diesen Schriftstellern, Dichtern, Künstlern, Intellektuellen im halbzerstörten Sarajewo, die versuchten, ihre Stadt und deren multikulturelle Identität zu verteidigen, half uns, ein authentischeres Bild des Geschehens zu gewinnen. Man kann und muss auch versuchen, mit eigenen Augen zu sehen.

Als kürzlich das Flüchtlingslager von Moria auf Lesbos brannte, schaltete das Erste Deutsche Fernsehen zu seinem Berichterstatter. Dieser stand in Rom. Im Irakkrieg wurde nach Kriegsbeginn 2003 eine Zeitlang von einer Brücke in Kairo aus berichtet. Ich erinnere mich daran, wie der erfahrene Kriegsreporter Peter Scholl-Latour, der Arabisch sprach und längere Zeit im Nahen Osten verbracht hat, vor dem Irakkrieg warnte und davor, welche katastrophalen Folgen zu erwarten wären, wenn man dieses Land angreifen würde. Man hat sich über ihn lustig gemacht. Aber er hat Recht behalten, denn er wusste, worüber er sprach.

Medien sind nicht neutral. Kulturpolitische Intentionen, aber auch politische spielen eine Rolle. Und so entstehen Lücken. War das Motiv, solche Dunkelzonen auszuleuchten, schon von Anfang an, bei der Gründung von Lettre bestimmend?

Ja. Es war entscheidend in zweierlei Hinsicht. Die französische Ausgabe wurde 1984 von Antonin J. Liehm gegründet, einem Intellektuellen aus der Tschechoslowakei, der 1968, nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee, Prag verlassen musste; er hatte Sartre übersetzt und war Herausgeber der Zeitschrift des tschechischen Schriftstellerverbandes gewesen. Er wurde sogar mit Plakaten in der U-Bahn als Systemgegner angeprangert; er ging nach Paris ins Exil, lebte dort ein paar Jahre, lehrte dann an einer New Yorker Universität Film und Literatur, kehrte 1982 nach Paris zurück und hat 1984 das Geld organisiert, um die französische Ausgabe von Lettre internationale zu gründen. Zu seiner Lebenserfahrung gehörte, dass der Westen von dem, was jenseits des Eisernen Vorhangs geschah, recht wenig zur Kenntnis nehmen wollte, während umgekehrt das damalige Bedürfnis der Intellektuellen in der Tschechoslowakei, in Polen, Ungarn oder Jugoslawien wahrzunehmen, was im Westen geschah, ungeheuer ausgeprägt war. Es gab eine Asymmetrie der Aufmerksamkeitsbedürfnisse. Diese Erfahrung spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung von Lettre International als Zeitschrift, die als grenzüberschreitendes, mehrsprachiges intellektuelles Projekt etwas für Reziprozität und das wechselseitige Verständnis tun wollte, über die politisch-militärischen Trennungen des Kontinents hinweg.

Die deutsche Ausgabe entstand vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, etwas anders als die französische oder tschechoslowakische. Deutsche Geschichte war eine Tätergeschichte mit einer anderen Verantwortung. Aber die deutsche Linke oder auch die alternativen Bewegungen waren in Bezug auf fast alles, was östlich des Eisernen Vorhangs geschah, eher unterbelichtet und sogar desinteressiert. Das reichte von Ignoranz und Taubheit bis hin zur Rechtfertigung dortiger Verhältnisse – in unterschiedlichen Abstufungen. Aus der Erfahrung des Nationalsozialismus waren ex negativo legitimatorische Gegenmuster entstanden, die eine gewisse Relativierung und Rechtfertigung der dort stattfindenden Unterdrückung mit sich gebracht hatten. Man wollte an der Stabilität der gegebenen Ordnung nicht rühren.#

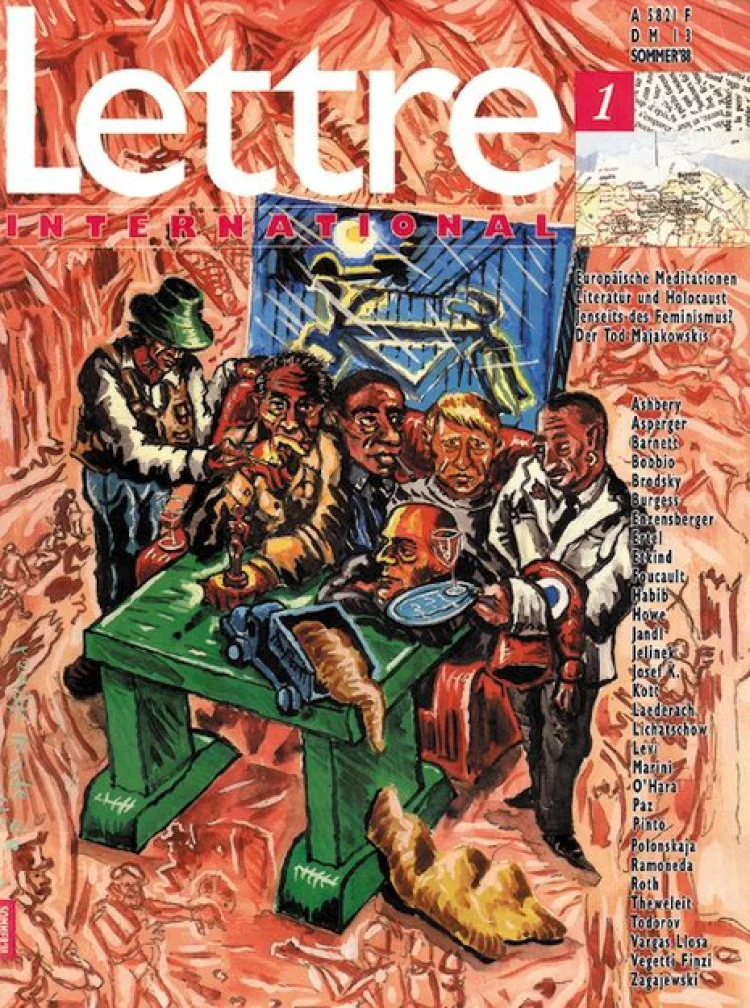

Jedenfalls wurde mit Gorbatschows überraschender politischer Wende zu „Glasnost und Perestroika“ – Transparenz und Umgestaltung –, klar, dass diese dichotomische Nachkriegsordnung sich von Grund auf verändern würde. Das sowjetische Imperium begann zu zerfallen. Und als wir die erste Ausgabe der deutschen Lettre am 26. Mai 1988 (vorbereitet wurde sie seit September 1987) veröffentlichten, war offensichtlich, dass die europäische Teilung in Frage gestellt werden könnte durch die recht einsame Entscheidung Gorbatschows. Es wurde turbulent. DDR-Staatsbürger setzten sich in Massen ab, flohen in die deutsche Botschaft in Prag oder versuchten, über Ungarn in den Westen zu gelangen. Das Nachkriegsgebäude Europas begann zu wanken. Plötzlich wurde einem klar, wie wenig man über die Situation im östlichen Europa gewusst hatte, man war schockiert über die eigene Blindheit. Insofern wuchs das Bedürfnis, zu verstehen, was man bislang verdrängt und abgewehrt hatte, im Sinne eines genuinen intellektuellen Bedürfnisses nach ganzheitlicher Wahrnehmung, aber auch im Sinne eines nachträglichen Abarbeitens von Schuld daran, sich den entsprechenden politisch-moralischen Fragen nicht wirklich gestellt zu haben. Zuvor hatte man vielleicht Romane wie Sonnenfinsternis von Arthur Koestler oder Wie eine Träne im Ozean von Manès Sperber gelesen oder auch die Bücher Jorge Semprúns, welche alle die Pervertierung der Macht in der kommunistischen Bewegung und den kommunistischen Staaten offengelegt hatten, doch gab es zwischen der literarischen Wahrnehmung dieser Deformation und den politisch-moralischen Schlussfolgerungen daraus eine zeitliche und ethische Inkongruenz. Die Veröffentlichung von russischen, tschechischen oder polnischen Texten in Lettre, die sich mit Vergangenheit und Gegenwart des „Realen Sozialismus“ schonungslos auseinandersetzten, war so auch eine Art praktizierter Reue, um zu einem tieferen Verständnis und einer Wahrnehmungskorrektur beizutragen.

„Der Informations-Dienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten (ID) erschien ab 1973 in Frankfurt am Main als Wochenzeitung bei einer Startauflage von 500 Exemplaren und wurde 1981 eingestellt. (…) Selbstverständnis der Zeitung war Berichterstattung ‚von unten‘, bei geringer redaktioneller Nachbearbeitung. (…) Als alternative Nachrichtenagentur war der ID fester Bestandteil in der alternativen Presse der 1970er Jahre, und die Texte wurden vielfach von anderen Kleinzeitungen nachgedruckt.“

Quelle: Wikipedia, Stand: 9. Oktober 2019, 15.58 Uhr

Das Internationale der Lettre

Wir haben uns also von Anfang an mit dieser für uns recht undurchdringlichen Welt jenseits des Eisernen Vorhangs konfrontiert, indem wir nicht nur sofort russische Texte aus dem Untergrund, sondern in der ersten Nummer auch unter Pseudonym einen nach Westberlin geschmuggelten Essay des DDR-Bürgerrechtlers Jens Reich veröffentlicht haben. Auch das Thema Europa stand im Zentrum. Europa, das meinte die Negation des zerstörerischen Nationalismus und die Vorstellung einer fruchtbaren Kooperation über die trennenden Grenzen von Sprache und nationaler Identität hinweg. Europa – das hatte vor dem Hintergrund des NS-Regimes und der deutschen Schuld und Verantwortung für den Vernichtungskrieg, Genozid und der letztlichen Selbstzerstörung eine besondere Bedeutung.

Diese verbrecherischen und tragischen Erfahrungen Europas – wenn man sie mit Heiner Müller als tragisch bezeichnen kann – galt und gilt es, vor dem Vergessen zu bewahren. Dieser Geschichte muss sich eine europäische Kulturzeitschrift stellen. Die Suche nach und die Offenheit für Stimmen aus allen europäischen Ländern war eine Chance zu erfahren, wie Generations- und Schicksalsgenossen in verschiedensten Zusammenhängen diese Schreckensperiode Europas, Nazizeit, Krieg und Nachkriegszeit, erfahren und verarbeitet hatten.

Lettre International war ein Versuch, mit Redaktionen in mehreren europäischen Sprachen, Ländern, Hauptstädten Arbeitsbedingungen dafür zu schaffen, dass die stärksten und luzidesten Texte in mehreren Sprachen veröffentlicht und gelesen werden konnten. Lettre mit seinen vielen Redaktionen aus zwei bis drei Personen war ein grenzüberschreitendes Zeitschriftennetzwerk, ein Entdeckungsinstrument, ein Treffpunkt verschiedenartiger Sensibilitäten und historischer Erfahrungen, ein Ort des Brainstormings und Gedankenaustauschs; es war nebenbei vielleicht auch eine kleine kreative und soziale Utopie. Der gemeinsame Anspruch war, eine Zeitschrift mit konsequent internationalem Konzept zu entwickeln. Wir vertreten bis heute eine emphatische Internationalität, für uns gilt der Vorrang des Internationalen gegenüber dem Nationalen, fast im Sinne eines „historischen Apriori“. Nicht nur aus einer analytischen Ableitung objektiver Globalisierungszusammenhänge, sondern aus einem Bedürfnis nach welthaltigen Erfahrungen heraus, auch nach einer Selbstbereicherung durch die Schätze und Errungenschaften anderer Kulturen, sei es in Form der angelsächsischen literarischen Reportage oder des New Journalism, der russischen grotesken Literatur oder der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, des französischen Surrealismus, des Strukturalismus oder Poststrukturalismus oder einer durch langjährige Erfahrung gesättigte Expertise zu Indien, Afrika, Nordafrika, Südamerika bei Gelehrten früherer Kolonialmächte. Solche spezifische Wissens- und Erfahrungsformen wollten wir zusammenbringen, verlebendigen und auch vergessene Energien – etwa des Surrealismus – reaktualisieren und für eine publizistische Kombinatorik der Künste fruchtbar machen, in einer breiten, freiheitlichen und auch überraschenden Spannweite. So haben wir sehr früh Essays zum Niedergang des sowjetischen Imperiums oder über Mitteleuropa veröffentlicht, aber auch Texte von Michel Foucault, Oliver Sacks, Reportagen von Bruce Chatwin, arabische Poesie und unbekannte Arbeiten des „heiligen Trinkers“ Wenedikt Jerofejew, die wir in Moskau entdeckt hatten. Zu dieser Montage verschiedener Künste gehörte auch wesentlich, dass von Anfang an jedes Heft von bildenden Künstlern gestaltet wurde, darunter Jörg Immendorff, Sigmar Polke, Julian Schnabel, Ilya Kabakov, Marina Abramović, Jannis Kounellis, Rebecca Horn, Shirin Neshat oder John Baldessari, um nur einige zu nennen.

Was Du erzählst über den Anfangsimpuls, die Ost-West-Defizite auszugleichen – genau so habe ich Lettre am Anfang auch wahrgenommen. Es ging um Ost-West, damals aber noch innerhalb Europas.

Das stimmt, war aber nicht alles! Schon die zweite Nummer hatte einen Lateinamerika-Schwerpunkt. Damals fand im Herbst 1988 in Berlin eine gemeinsame Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank statt. Eine Kontroverse in der internationalen Finanzwelt war jene, ob man den höchstverschuldeten Staaten der Welt ihre Schulden erlassen sollte, da sie diese sowieso nie zurückzahlen könnten. Zwei Protagonisten vertraten diese Position: Der kubanische Staatschef Fidel Castro und Alfred Herrhausen als Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Eine pikante Konstellation. Herrhausen hat sich in der Banking Community damit etliche Feinde gemacht. Diese Tagung mit 5.000 Bankern aus aller Welt sollte in Berlin stattfinden – Erich Honecker hatte dafür eigens noch zwei Hotels der Weltspitzenklasse in Ost-Berlin bauen lassen, damit ein paar Banker auch in der Hauptstadt der DDR residieren konnten. Wir fragten uns: Was können wir tun, um etwas Interessantes dazu beizutragen? Fidel Castro als Schreckgespenst des Kapitalismus war natürlich nicht zu dieser Konferenz eingeladen, obwohl er der prominenteste Fürsprecher des Schuldenerlasses für die Länder der Dritten Welt und des hochverschuldeten Lateinamerikas war. Also entschlossen wir uns dazu, ein Interview mit ihm zu machen. Wir sind recht unkonventionell zur Kubanischen Botschaft in Bonn gefahren, konnten dem Botschafter unser Anliegen persönlich vortragen und haben ihm erklärt, wie aufsehenerregend eine solche publizistische Intervention Fidel Castros während der Weltbanktagung sein würde. Man versprach uns, die Anfrage nach Havanna weiterzuleiten. Wir fuhren durch die ja noch existierende DDR nach West-Berlin zurück. Drei Tage später bekamen wir einen Anruf: Die Sache geht in Ordnung. Allerdings – Sie können nicht nach Havanna fliegen, das können wir so schnell nicht organisieren – aber Sie können Ihre Fragen schriftlich formulieren, der Comandante hat versprochen, sie zügig zu beantworten.

Also haben wir unsere Fragen schriftlich formuliert. Und von 13 Fragen hat Castro 12 beantwortet, via Telex. Die dreizehnte – warum seine vielfachen Zusammenbruchsprognosen bezüglich des kapitalistischen Weltsystems alle nicht eingetroffen waren – hat er dezent übergangen. Dieses Interview – ein kleiner „Scoop“ – haben wir in unserer zweiten Nummer Ende September 1988 veröffentlicht. Es ging uns also von Anfang an nicht ausschließlich um Ost-West, sondern um relevante Weltzusammenhänge überhaupt. Dann, eines Abends während der Weltbanktagung, verkaufte unser Handverkäufer besagtes Heft in der vollbesetzten Berliner Paris Bar, unter Hinweis auf das sensationelle Interview. Zufällig war ich anwesend und sah, dass Karl Otto Pöhl, damaliger Bundesbankchef, umgeben von einer Entourage von acht oder zehn Personen, gleich mehrere Hefte kaufte und diese an seine Tischnachbarn verschenkte. Daraufhin haben wir ihn eingeladen, in der folgenden Nummer auf Castro zu antworten. Was er sich überlegen wollte, zuletzt aber nicht gemacht hat. Pöhl bot an, dass die Presseabteilung der Bundesbank dazu Stellung nehme. Das haben wir nicht akzeptiert. Insofern ist dieser ungewöhnliche Dialog, unwahrscheinlich, aber doch möglich, leider nicht zustande gekommen. Wir wollten jedenfalls schon damals klar machen, dass unser Interessenhorizont nicht an Europas Grenzen endet und auch, dass ideologieübergreifende Operationen uns reizvoll erschienen.

Eine Zeitschrift wie Ulysses

Problematisch ist nicht nur das Expansive, das an seine Grenzen stößt, sondern auch der Blick nach Innen. Wir sind ständig mit Problemen konfrontiert, ob von politisch gegeneinander agierenden Gruppierungen, ob das moderne und modische Kämpfe sind, ob das Rassismus, Genderthemen usw. betrifft, wo von beiden Seiten mit festgefahrenen Stereotypen gearbeitet wird. Wenn man jedoch näher herangeht, merkt man, dass vieles überhaupt nicht stimmt. Etliche andere Motive spielen mit hinein, die sich vermengen. Die Chose lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Das, stelle ich mir vor, könnte ein Problem sein bei der Beschreibung der Welt in ihrer Vielfalt, in ihren Zusammenhängen.

Völlig d’accord. Es geht um die Frage: Wie kann man von dieser Welt, in der wir leben, so vieles wie möglich erfassen, wie ihrer Heterogenität einigermaßen gerecht werden? Um einer solch disparaten Komplexität akkurat zu begegnen, kann man literarische Konzepte zu Rate ziehen, welche die Koexistenz des Disparaten, die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem, wie es Ernst Bloch in Erbschaft dieser Zeit ausformulierte, zu denken versuchen. Die Frage der Gleichzeitigkeit stellt sich auch für die Weltgesellschaft: In welcher Ganzheit, in welcher Gesamtkonstellation leben wir? Und was davon ist sichtbar, was unsichtbar? Romanschriftsteller haben sich mit solchen Fragen seit Anfang des 20. Jahrhunderts verstärkt auseinandergesetzt, mit Hilfe von Konstruktionsprinzipien innerhalb ihrer Werke. James Joyce versucht im Ulysses die Erfahrung eines einzigen Tages durch 18 verschiedene Blickwinkel zu fassen, in kapitelweise wechselnden Sprachformen und Sprechweisen, aus der Perspektive dreier Protagonisten und vieler weiterer Akteure, deren Odyssee durch Dublin mittels verschiedenster objektiver und subjektiver Vorgänge, körperlicher und geistiger Zustände rhythmisiert ist. Er versucht, ein ganzes Dubliner Universum in 24 Stunden vorzuführen und zeigt, in welch multipler Simultanität Entwürfe und Realitäten, Absichten und Zufälle, Emotionen und Geistesblitze, Erinnerungen und Erwartungen, Entscheidungen und Versuchungen das soziale und individuelle Leben bestimmen.

Wie kann man einem unüberschaubaren Weltgeschehen einigermaßen entsprechen? Natürlich durch multiple Neugier, durch Suchbewegungen und Sammlerfleiß in die verschiedensten Richtungen. Wie kann man einer solchen Vielfalt publizistische Gestalt verleihen? John Dos Passos inszeniert in Manhattan Transfer erzählerisch die dramatische Gleichzeitigkeit des Geschehens in einer Großstadt wie New York, Jean-Paul Sartre konzipiert in seinem Roman Der Aufschub eine solche Gleichzeitigkeit literarisch für den Schauplatz Europa während des Münchener Abkommens 1938. In unmittelbarem Wechsel schaltet er von Satz zu Satz, von einer Szene im Sudetenland zu einer in Paris oder Bad Godesberg oder Marseille, um die Gleichzeitigkeit des Geschehens aus höchst unterschiedlichen Positionen und Erfahrungen darzustellen. Der Aufschub ist ein Roman mit Dutzenden gleichzeitig involvierten Akteuren auf der Spielfläche der europäischen Vorkriegsszenerie. Die Welt lebt in der Illusion, dass das Münchner Abkommen sie vor dem Krieg rette. Daladier, als Vertreter Frankreichs, kommt aus München zurück, betrachtet die naiven Menschen, die ihm applaudieren, weil er das Abkommen unterschrieben und so vermeintlich den Frieden gesichert habe, und denkt bei sich „diese Idioten!“

Sartre zeigt, in welche parallelen Prozesse und Kausalketten anonymer Geschehnisse individuelle Existenzen eingebunden sind.

Derartige Verfahrensweisen versuchen, Konstruktionsprinzipien für die literarische Totalitätsdarstellung polyperspektivischer Erfahrungen zu entwickeln. Ähnliche Verfahren gibt es in der Montage und Collage der bildenden Kunst, die räumlich, zeitlich und ontisch getrennte Dinge in neuen Konstellationen zu einem Werk synthetisiert. Etwas von diesen experimentellen Verfahren wollten wir für Lettre fruchtbar machen, so wie es auch André Bretons surrealistische Zeitschrift Minotaure in den dreißiger Jahren gemacht hat. Essays, Geschichten, Reportagen, Gespräche, Poesie, Kunst und Photographie zu einem aparten „Gesamtkunstwerk“ mit Wahrheitseffekten zu arrangieren, war das Ziel. Diese immer neue kompositorische, architektonische und dramaturgische Arbeit gleicht einer Bricolage mit disparaten Materialien, mit Vorhandenem, Gefundenem, Fragmenten, einer poetischen Bastelei mit begrenzten Mitteln. Dazu können manchmal auch kontroverse Positionen oder klare politische Statements gehören. Aber niemals haben wir, von einer politischen Absicht ausgehend, versucht, das Heft ideologisch auszurichten oder zu harmonisieren.

Vorhin sagtest Du, als Motivation war auch das Bedürfnis nach Schuldbearbeitung oder Schuldausgleich bei Gründung der Zeitschrift mit im Spiel. Also ein moralisches Prinzip. Gibt es auch ein politisches Agens der Zeitschrift?

Wenn man so will auf der Ebene der publizistischen Ethik, aber nicht in dem Sinne, dass Lettre für eine politische Programmatik steht. Die Verkörperung politischer Ideologien ist keine gute Rolle für Intellektuelle. Ihre Aufgabe ist es eher, Neugier zu entwickeln, dem Willen zum Wissen Nahrung zu geben, Gegebenheiten zu hinterfragen, Widersprüchen nachzugehen zwischen komplexen Ursachen und simplen Erklärungen, Normen und Handeln, Anspruch und Wirklichkeit, also die Problematisierung von Sachverhalten. Es lohnt sich, über Ursachen zu sprechen. Es geht darum, dem kultivierten und willkommenen Vergessen entgegenzuwirken und nach den Entscheidungen von gestern zu fragen, die für das Heute verantwortlich sind, also sich aus der suggerierten Alternativlosigkeit des Gegebenen gedanklich zu lösen und eine Distanz zur übermächtig erscheinenden Gegenwart zu gewinnen. Phantasie an die Macht, hieß das einmal. Auch die Erinnerung eröffnet den Sinn für andere Möglichkeiten, wenn auch – scheinbar – nur vergangener. Aber es muss auch darum gehen, sich aus der Verstrickung in die scheinbare Ausweglosigkeit eines bleiernen Jetzt zu lösen, einer routinierten Reproduktion des Immergleichen in variierenden Schattierungen, ohne jede Zukunftsvorstellung. Auch großen Ideen und Visionen gilt es, Raum zu geben, und die Art und Weise, wie Macrons anspruchsvolle Sorbonne-Rede zu Europa im September 2017 vom politischen Kleinmut in Deutschland totgeschwiegen wurde, hat etwas Trostloses.

Publizistische Ethik meint auch die Absage an das Messen mit zweierlei Maß, an die doppelten Standards der internationalen Politik, vor allem in Kriegsfragen. Krieg ist die Negation von Kultur, denn sie bedeutet den Abbruch der Verständigung mit sprachlichen Mitteln, und daher gilt es, extrem wachsam zu sein, wenn kriegsrechtfertigende Diskurse um sich greifen und die Medien erobern, wie es geschah, als ein Architekt des Irakkrieges, Richard Perle, der kriegsführende Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld, oder die noch fünf Jahre später kriegsbegeisterte Nationale Sicherheitsberaterin der USA, Condoleezza Rice, bei Sabine Christiansens sonntagabendlicher Talk-Show gelegentlich auf dem Sofa saßen und das deutsche Fernsehpublikum nach dem „Tatort“ exklusiv für den herbeigelogenen Krieg agitieren durften – während nicht ein einziges Mal ein Vertreter aus dem Irak als Gegenstimme eingeladen wurde.

Eine Zeitschrift ist eingebunden in ihre Zeit und somit auch ein kleiner Seismograph des geschichtlichen Geschehens, ein Beobachter und sehr kleiner Akteur der Geschichte im Werden. Und wenn ihr etwas gelingt, dann stellt sie Instrumente zum Verständnis zur Verfügung und trägt so zur geistigen Vergegenwärtigung ihrer Zeit bei.

Wichtig ist, dass unsere Arbeit auch eine Anregungsquelle für Journalisten, Verleger, Intellektuelle, Theatermacher, Schriftsteller und Künstler ist. Durch Multiplikationseffekte kann auch eine kleinere Zeitschrift starke Wirkungen entfalten. Das ist uns seit 1988, glaube ich, im Sinne einer Öffnung von Horizonten, bis zu einem gewissen Grad gelungen. Wenn es sich lohnt, eine intellektuelle Zeitschrift zu machen, dann nur, wenn sie mit größtmöglicher Integrität, Unerschrockenheit und Freiheit gemacht wird; aber das gelingt nur, wenn Stimmen in ihrem ganzen Eigensinn, in ihrer Authentizität und ihrer Widerborstigkeit zu Wort kommen und nicht alle Beiträge über einen ideologischen Leisten gezogen werden – und sei es ein politisch korrekter. Freiheit ist das Lebenselixier des schöpferischen Menschen, dieser wird immer wieder auch Tabus verletzen.

Inwieweit kollidiert diese Haltung mit der Political Correctness? Gibt oder gab es Konflikte?

Formen von Sprachkontrolle gab es schon immer. Sonst hätte man keinen Hofnarren gebraucht. Heute geht es neben dem, was man angesichts der Macht nicht sagen darf, darum, was man in einer demokratischen Öffentlichkeit nicht sagen darf, weil es angeblich verletzend oder unangebracht ist oder gegen Anerkennungsrechte verstößt. Zensur gehört zur Literaturgeschichte. Der Ulysses war in den angelsächsischen Ländern jahrelang als blasphemisches, obszönes Machwerk verboten. Der Roman wurde dann erstmals 1922 in Frankreich von Silvia Beachs Buchhandlung Shakespeare & Company veröffentlicht. Oder Khomeinis Fatwa gegen Salman Rushdie: Zwei Jahre hat es gebraucht, bis sich in Deutschland ein Konsortium von Verlagen zusammengetan und den neuen Verlag „Artikel 19“ gegründet hat, um Die satanischen Verse zu veröffentlichen, weil einzelne Verlage befürchteten, allein eher zum Opfer der Fatwa werden zu können. Denken wir auch an die Morde an Redakteuren und Mitarbeitern von Charlie Hebdo im Namen einer reklamierten religiösen Identität. Das sind massive Eingriffe in die Meinungs- und Veröffentlichungsfreiheit.

Es wäre naiv anzunehmen, bei Streitfragen um Political Correctness ginge es ausnahmslos um ethische oder Glaubensfragen. Nicht alles, was im Vokabular der Political Correctness formuliert wird, ist ohne Hintergedanken. Political Correctness kann auch eine Methode sein, legitime oder weniger legitime Interessen durchzusetzen, politisch, religions- und kirchenpolitisch, ökonomisch. Wenn Religionen in Ländern der Aufklärung multikulturelle Toleranz im Sinne eines Verbots der Religionskritik und diese als Beleidigung ihrer Kultur interpretieren – weil Religion auch Kultur sei – und mit dieser Begründung unterbinden wollen, dann gerät das mit der freiheitlichen und kritischen Tradition dieser Länder in Widerspruch.

Man muss daher, glaube ich, Anliegen auch zu dechiffrieren wissen und nicht alles eins-zu-eins nehmen. Jede politische Gruppe, die versucht, ihre Position zu verbessern, instrumentalisiert Sprache durch Begriffsbildung, semantische Operationen und auch Tabuisierung. Die wertende Interpretation und Uminterpretation von Begriffen ist ein Instrument des politischen Machtkampfs. Insofern muss man gegenüber Sprachregelungen und Sprachtabus äußerst wachsam sein.

Vor zwei Jahren wurde der Schriftsteller Ian Buruma als Chefredakteur der New York Review of Books entlassen, und dies auf Druck von #MeToo-Aktivistengruppen und Anzeigenkunden aus dem universitären Milieu. Buruma hatte den Text eines kanadischen Fernsehmoderators veröffentlicht, der wegen sexueller Belästigung angeklagt und vom Gericht freigesprochen worden war, daraufhin jedoch sozial geächtet wurde. Über die Erfahrung dieser Ächtung trotz seines Freispruchs hat er auf Einladung des Chefredakteurs geschrieben. Eine Twitter-Kampagne gegen Buruma in Verbindung mit dem Druck universitärer Anzeigenkunden führte zu seiner Entlassung durch den Herausgeber. Das ist ein ungutes Zeichen, denn damit wird die Auseinandersetzung um die Veröffentlichung eines einzigen Textes – wie fragwürdig er auch sein mag – von einer argumentativen Ebene zu der einer beruflichen Existenzvernichtung hin verlagert, wobei sich die Gruppe, die gerade das stärkste Bedrohungsszenario gegenüber der Zeitschrift aufbauen kann, sich durchsetzt. Viele prominente Autoren der NYR haben dagegen protestiert. Und wie soll, wenn das Schule macht, noch ein freier, kontroverser Diskurs stattfinden können?

Allerdings verbirgt nicht jede Einforderung einer Political Correctness a priori nur einen kaschierten Machtanspruch. Es gibt legitime Ansprüche verwundbarer Gruppen darauf, nicht öffentlich denunziert, verletzt oder beleidigt zu werden.

Man muss sich gut überlegen, welche Sprachfreiheit es zu verteidigen gilt, wenn die Normen verschiedener Kulturen miteinander in Kontakt kommen, Sprecher unterschiedlicher Gruppen unter Berufung auf die eigene sprachliche Sensibilität das allgemeine politische Sprachgeschehen reglementieren wollen. Oder wenn Kulturen aufeinanderstoßen, in denen einerseits, wie in Frankreich mit seiner laizistischen Tradition, die Blasphemie als freie Meinungsäußerung legal und legitim ist, und andererseits Aktivisten muslimischer Immigrantenkreise der 2. und 3. Generation ihre Religionstabus durchsetzen wollen; oder freiheitliche Gesellschaften, deren Nachkriegsgenerationen aus guten Gründen um die Entfernung von Kruzifixen aus staatlichen Klassenzimmern gekämpft haben nun auf Vertreter des Islams treffen, welche Symbole ihrer Religionen in staatliche Lehranstalten oder Gerichte implementieren wollen. Heute finden fast unmerkliche, aber bedenkliche Verschiebungen statt. Hätte man sich vor zwanzig Jahren vorstellen können, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit ihrer aufklärerischen Tradition es im Jahre 2020 den eigenen Parteimitgliedern untersagt, innerhalb der Partei einen laizistischen Arbeitskreis zu gründen, während man christliche, jüdische und muslimische Arbeitskreise unterstützt?

„Frank Berberich aber ist es gelungen, aus der deutschen Lettre International wahrscheinlich die beste Kulturzeitschrift der Welt zu machen. Das klingt einfach zu bombastisch, um wahr zu sein. Aber bisher hat mir – obwohl ich das seit Jahren sage und schreibe – noch niemand eine bessere Zeitschrift gezeigt. Lettre ist in Deutschland der einzig wirkliche Zugang zur globalisierten Welt.“

Arno Widmann in der Berliner Zeitung anlässlich der 100. Ausgabe der „Lettre International“

Das sind Konflikte, denen man auf Dauer nicht aus dem Weg gehen kann und die sich nicht alle durch Toleranz auflösen lassen, sondern die entschieden werden müssen. Die Frage ist, wie man sie austrägt.

Wie löst die Zeitschrift das? Vorhin hast Du diesen etwas radikalen intellektuellen Anspruch formuliert; natürlich weiß ich, Political Correctness ist eine Waffe, der man wahrscheinlich nur durch Selbstisolation bzw. durch Bündnisse mit anderen widerstehen kann, sonst werden einem die Anwälte auf den Hals gehetzt.

Wir treten für maximale Meinungsäußerungs- und Kritikfreiheit ein. Wir gehen nicht davon aus, dass Leser zu dumm sein könnten, kritisch mit einem Text umzugehen, und dass Redakteure ihre Leser in pädagogischer Vorausschau vor schlimmen Gedanken schützen sollten. Deshalb publizieren wir auch zueinander kontroverse Texte. Wir präsentieren ein reichhaltiges Menü, von dem sich jeder auf eigene Verantwortung bedient. Nehmen wir das berühmte Sarrazin-Interview aus Anlass des 20-jährigen Mauerfalls in dem Sonderheft „Berlin auf der Couch“ von 2009, über das alle möglichen Kommentatoren hergefallen sind, ohne es je gelesen zu haben oder den Kontext zu kennen. Dieses Interview war Teil eines Doppelheftes über Berlin mit über 50 langen und zahlreichen kürzeren Beiträgen. Es war eine vielstimmige Montage zur prekären Situation Berlins, ein Simultanitätsexperiment aus verschiedenen Perspektiven. Das Interview erschien auf Seite 194 der insgesamt 256 Seiten, ohne besonderen Hinweis darauf. Das gesamte Heft war ein Plädoyer für Integration, allerdings für eine anspruchsvollere Art der Integration, als sie der Berliner Senat zuvor jahrzehntelang praktiziert hatte. Das war weniger Integration, als eine Duldung am Rande. Im betreffenden Heft gibt es etliche Texte, die für multikulturelle Vielfalt plädieren. Das hat jedoch in der von den vier Berliner Zeitungen des Axel Springer Verlags aufgeputschten Atmosphäre – Bild hatte das Interview ohne Genehmigung von Lettre gedruckt, online gestellt und skandalisiert – niemand wahrhaben wollen. Mit dem Skandal ließ sich Auflage machen, täglich wechselten die Schlagzeilen. Eine lautete: „Ist Sarrazin schlimmer als Hitler?“ Dieses Interview und Sarrazins vier oder fünf inkriminierte Sätze führten dazu, dass ein Schriftsteller sich 2011 bei einer Rede auf den Hamburger Lessing-Tagen zu der maßlosen Behauptung verstiegen hat, Lettre habe „mehr für die völkische Ideologie getan als der nationalsozialistische Untergrund“. Die Begründung war die, Lettre habe Werbung für Sarrazins rassistisches Buch gemacht. Dieses Buch gab es zum Zeitpunkt des Interviews allerdings noch gar nicht, es erschien erst ein Jahr später und war auch inhaltlich nicht deckungsgleich. Der Redner kann den Zeitschriftentext also nicht selbst gelesen haben, sonst hätte er gewusst, dass darin von einem Buch keine Rede war. Daher führten wir einen Prozess und dem Redner wurde vom Landgericht Berlin bei Androhung von 500.000 Euro untersagt, diese Behauptung zu wiederholen. Solche gezielten Denunziationen sind perfide Vergiftungen der politischen Atmosphäre, insbesondere wenn sie im Mäntelchen der Verteidigung der Toleranz vorgetragen werden. Was erschreckend war bei der Sarrazin-Erregung, die ganz Berlin und ganz Deutschland erfasst hatte, war, wie viele Journalisten, die die Polemik anheizten, das Interview überhaupt nicht gelesen hatten. Und schon gar nicht das gesamte Berlin-Heft, in dem das Gespräch nur einen kompositorisch eingebundenen, kleinen Mosaikstein darstellte.

Das Heft war analog zu literarischen Simultaneitätskonzepten von Großstadtromanen konzipiert worden. Wie beschreibt man eine Stadt? Natürlich in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Multiperspektivität, ihren Paralleluniversen, Funktionsweisen und Dynamiken: ökonomisch, kulturell, politisch, existenziell, statistisch – als polyphonische Montage von Texten und Bildern. Es war der Versuch, der unüberschaubaren Gesamtheit einer Metropole gerecht zu werden, einem spannungsgeladenen Stadtkörper mit seinen Erzählsträngen, seinen Brüchen, seinen Erinnerungen, Ängsten und Visionen, Hoffnungen und Aggressionen. Man kann keine urbane, komplexe Totalität darstellen, ohne ihre innere, extreme Widersprüchlichkeit abzubilden, auch durch Originalstimmen, auch polemisch und schrill, jedenfalls authentisch. Wir haben dabei ein künstlerisches Verfahren auf eine politisch-soziale Entität angewandt. Es geht um das Sichtbarmachen realer Spannungen, nicht um Idyllenproduktion. Kritiker beanstandeten, dass man ihre Erwartung ausschließlich politisch korrekter Beiträge nicht erfüllte, was aber bedeuten würde, nur „bereinigte“ Stimmen abzubilden. Sie fordern im Grunde Ideologieproduktion durch eingeschränkte Wirklichkeitsdarstellung. Das ist das Verrückte. Die Kritiker erklären implizit: Ich selbst bin zwar in der Lage, so ein Sarrazin-Interview distanziert und unbeschadet zu lesen, da ich fähig bin, es zu kritisieren, aber anderen Lesern darf man so etwas nicht zumuten, sie sind gefährdet, da unfähig, mittels ihres eigenen Urteilsvermögens darüber zu befinden. Conclusio: Solche Stimmen darf man erst gar nicht publizieren. Das kommt einer Entmündigung unter dem Vorwand der Bewahrung des Lesers vor falschem Bewusstsein gleich. Man will ihn vor Fragwürdigem oder Polemischem beschützen und ihn das erst gar nicht selbst lesen lassen. Der Sinn der Publizistik ist jedoch: Dinge sichtbar zu machen, nicht: sie unsichtbar zu machen oder zu vertuschen.

Ich will noch einmal auf die Entwicklung der Zeitschrift zurückkommen. Es gab – nicht ganz am Anfang, aber bald darauf – fast sieben Länder, die eine Ausgabe von Lettre International hatten.

Anfang der neunziger Jahre existierte Lettre in dreizehn Sprachen. Eine realisierte Utopie, aber nur von kurzer Dauer. Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland waren jene Länder, in denen bis Mai 1988 Lettre erschien. Nach dem Fall der Mauer waren die Länder, in denen dann Ausgaben in der jeweiligen Landessprache erschienen, die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien, Russland und Skandinavien. Später kam für kurze Zeit noch Mazedonien hinzu.

Skandinavien heißt?

Skandinavien heißt dänisch-schwedisch. Es gab auch eine kroatische Ausgabe, in lateinischer und eine serbische in kyrillischer Schrift.

Jetzt sind drei romanische Länder, Frankreich, Spanien, Italien noch dabei?

Nein, es gibt die deutsche Ausgabe, die spanische, eine aus Krankheitsgründen momentan suspendierte italienische und eine rumänische Ausgabe. Alle anderen mussten aufgeben. Anfang der 90er Jahre existierte ein interaktives Netzwerk aller 13 Ausgaben auf Basis einiger konzeptioneller Leitlinien: „Sich mit den Augen anderer sehen.“ „Die Fenster zu anderen Sprachräumen und Kulturen öffnen.“ Hervorragende Texte aus anderen Sprachen in ausgezeichneter Übersetzung, Essays in literarischer Qualität, Originalstimmen statt „Gate Keeper-Journalismus“. 50 bis 60 Prozent der Artikel sollten in allen Ausgaben parallel erscheinen, in variierenden Zusammenstellungen. Keine Intervention in nationale Politik. Keinerlei direkte Einmischung in Politik überhaupt. Keine Ideologie, aber Ideologiekritik. Interdisziplinarität in Bezug auf Themen. Eine Vielfalt von Textformen wie Essay, Erzählung, Reportage, Gespräch, Poesie, Briefe und Kommentare. Dazu Kunst und Photographie. Das ist ein auch heute noch faszinierendes und gültiges Konzept. Lettre ist auch in ihren einzelnen Ausgaben die wohl internationalste intellektuelle Zeitschrift, die es gibt. Diese radikale internationale Öffnung hat vielerorts Schule gemacht.

Mathematik des Überlebens

Dass viele Länder Lettre jetzt nicht mehr herausbringen, lässt sich das auf eine bestimmte Ursache zurückführen? Finanzen?

Das ist nicht die einzige Ursache, aber es liegt im Wesentlichen an der mangelnden Finanzierung. Eine Zeitschrift bedeutet viel Arbeit und man braucht natürlich Geld dafür. Nur die Kenntnis finanzieller Zusammenhänge erlaubt es zu verstehen, warum in der jeweiligen publizistischen Landschaft etwas überleben kann und etwas anderes nicht. Follow the money!

Man muss mehrere Parameter berücksichtigen. Im internationalen Vergleich vor allem die Größenordnung der Lesermärkte. Die angelsächsischen Zeitschriften – wie die New York Review of Books, London Review of Books, The Atlantic, Harpers, Granta oder der New Yorker – sind gemacht für einen Markt von 500 bis 600 Millionen Muttersprachlern und weiteren zusätzlichen hunderten Millionen Lesern, die Englisch als zweite Hauptsprache oder Lingua Franca benutzen. Der deutsche, der französische bzw. frankophone Sprachraum (mit Teilen Afrikas, Asiens, Kanadas) oder der spanische Sprachraum unter Einbeziehung Hispanoamerikas repräsentieren jeweils wohl mehr als 100 Millionen Muttersprachler. Neben diesen drei Sprachkulturen gibt es kleinere Länder wie Griechenland, Ungarn oder Tschechien, Länder mit nur etwa 10 Millionen Einwohnern und Sprechern. Der proportionale Anteil von intellektuell interessierten Lesern an der Gesamtbevölkerung kann als überall gleich angenommen werden. Das Größenverhältnis zwischen den englischen „native speakers“ zu denen des Ungarischen beträgt 50:1, zu denen des Deutschen 5:1 oder 10:1, falls man Englisch als Lingua Franca einbezieht. Für dieselbe Arbeit, dieselbe Energie, denselben zeitlichen Aufwand, die erforderlich sind, um eine Zeitschrift zu produzieren – zu recherchieren, redigieren, komponieren, korrigieren, layouten, drucken, vertreiben – gibt es in englischer Sprache einen Absatzmarkt von 500 Millionen bzw. 1 Milliarde, in deutscher Sprache von nur 100 Millionen Sprechern. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind also extrem unterschiedlich. Statistisch gesehen, hat man im Englischen eine fünffach größere Leserschaft als im Deutschen, und Ungarn besitzt nur ein Zehntel der deutschen Leserschaft. Mit diesen unterschiedlichen Größenordnungen und ihren Skaleneffekten sind a priori völlig andere finanzielle Reproduktionsbedingungen gegeben.

Hinzu kommt der Faktor sehr verschiedener Medienlandschaften. In den USA gibt es so gut wie keine Tageszeitungen mit täglichem Feuilleton. Dadurch fällt Zeitschriften wie der New York Review of Books, dem New Yorker, der London Review of Books, dem Times Literary Supplement die Funktion der Buchbesprechungen zu: in essayistischer Form, selektiver als hier, aber keinesfalls schlechter. Zeitschriften haben gegenüber Tageszeitungen diesen Zusatznutzen, was dazu führt, dass Buchverlage, und das sind in Amerika oft die Verlage wohlhabender Universitäten, umfangreiche Anzeigenwerbung dort schalten. Vor zehn Jahren waren zwei Drittel aller Anzeigen in der New York Review Anzeigen von Universitätsverlagen. Dieses andere Pressesystem und die Relevanz der Universitätsverlage für die Werbung tragen zusätzlich zur besseren finanziellen Ausstattung angelsächsischer Periodika bei.

All dies bedeutet auch, dass Redakteure, Reporter und Korrespondenten dort häufig gutes Geld verdienen. Man sagt, dass das Honorar des New Yorkers bei rechercheintensiven, umfangreicheren Essays und Reportagen um 2,20 US-Dollar pro Wort liegen kann. An solchen Texten arbeiten die Autoren zum Teil sehr lange. Sie werden vernünftig bezahlt und haben Zeit, gründlich und hartnäckig zu recherchieren, zu reisen und zu schreiben, und daher sind diese angelsächsischen Zeitschriften von großer Qualität. Bezüglich des literarischen Journalismus sind sie überragend. Allerdings verzichten sie weitgehend auf den „Blick des Anderen“. Es herrscht angelsächsische Selbstgenügsamkeit. Übersetzte Texte sind in diesen Zeitschriften kaum zu finden, nicht-angelsächsische Autoren eine Seltenheit.

Ein weiterer Unterschied: In Amerika oder Großbritannien, aber auch in Frankreich, gehören die meisten dieser Zeitschriften mäzenatischen Eigentümern, das sind wohlhabende Staatsbürger, reiche Erben, Unternehmerpersönlichkeiten, Geldaristokraten mit publizistischem Ehrgeiz.

Privatpersonen, die ihr Geld in diese Form einer kritischen Öffentlichkeit investieren, finden sich hierzulande kaum. Das ist bedauerlich. Warum z. B. die vielen Erben der 68er- und Post-68er-Generationen nicht einen kleinen Teil ihres Vermögens in die qualitative Verbesserung der Öffentlichkeit ihrer eigenen Gesellschaft investieren, ist ein Rätsel. Das ist doch eine der interessantesten und vornehmsten Unternehmungen, die man sich vorstellen kann. Aber dem ist nicht so. Daher scheint mit Deutschlands nur mittleren Größenordnung auch die Armutsökonomie seiner unabhängigen Zeitschriften beschlossen zu sein.

Hinzu kommt, dass unabhängige Zeitschriften in Deutschland, im Unterschied zu Frankreich oder Österreich, de facto von jeder kontinuierlichen öffentlichen Förderung ausgeschlossen sind. Sogar wenn sie kulturell oder literarisch orientiert sind, werden Zeitschriften ab viermaligem Erscheinen pro Jahr von Ministeriumsseite als „Periodika“ und somit als „Presse“ eingestuft. Und die Presse unterliegt höchstoffiziell dem Gebot der Staatsferne. Man will – so sagt man – keine staatsabhängigen Zeitschriften und dürfe nicht in den publizistischen Wettbewerb eingreifen. Kürzlich wurden im Pandemie-Kontext unter der Parole „Neustart Kultur“ Hilfsgelder ausgeschüttet an Buchverlage; Zeitschriften haben als Periodika nichts erhalten. Obwohl sie genauso von COVID-19 betroffen sind und obwohl sie teilweise sogar anspruchsvollere Inhalte verkörpern als manche Verlage, die da bedacht wurden.

Wenn einem ein Ministerium zu verstehen gibt, dass man als Quartalszeitschrift zwar kulturell wertvoll sei, aber zur Presse zähle und daher keine Unterstützung erhalte, sollte man davon ausgehen dürfen, dass für ausnahmslos alle Akteure auf diesem Feld dieselben Regeln gelten.

De facto sieht das anders aus. Es gibt etliche namhafte Zeitschriften, die – über gewisse Umwege – auf Dauer und seit Jahren staatsfinanziert sind und mittels derer der Staat sehr wohl, und zwar gravierend, in den „Presse“Wettbewerb eingreift. Über die Haushalte von Drittinstitutionen – Akademien, Kulturinstitutionen – werden manche Periodika mittelbar aus Steuergeldern dauerfinanziert. Ohne diese Subventionen könnten sie nicht lange existieren. Sie tauchen auf dem Markt auf, also am Kiosk oder im Buchhandel, sie überbieten unabhängige Zeitschriften bei Autoren und Übersetzerhonoraren sowie den Honoraren freier Mitarbeiter. Ihre Verkaufspreise sind konkurrenzlos niedrig, denn sie können unter ihren eigentlichen Entstehungskosten agieren. Überall da, wo Leistungen gegen Geld erbracht werden, operieren sie als Akteure, die besser bezahlen und billiger verkaufen. Manche bieten ihre aufwendig zustande gekommenen Texte auf Websites sogar kostenlos an – „Free Content“ – auf Kosten öffentlicher Kassen. Und sie treten ihrerseits als bereits staatsfinanzierte Publikationen zusätzlich auch noch als Antragssteller bei staatsfinanzierten Kulturfonds in Erscheinung. Hier herrscht politische und ministeriale Heuchelei. Man predigt Wasser, aber trinkt gutgelaunt Wein.

Hinzu kommt das irritierende Phänomen, dass das Internet staatlicherseits offenbar nicht als „Presse“ eingestuft wird, während es de facto doch ein periodisches, oft in kurzen Rhythmen aktualisiertes Veröffentlichungsmedium ist. In seiner unendlichen Weisheit finanziert das Außenministerium heute die Free Content-Website einer öffentlichen Literaturinstitution mit literarisch-politischen Korrespondenzen aus aller Welt und übersetzt diese aus den verschiedensten Sprachen; das wird dann kostenlos online gestellt. Oder es gibt ein von der Europäischen Union und dem österreichischen Bundeskanzleramt finanziertes digitales Medium namens Eurozine, welches Texte aus internationalen Zeitschriften in Übersetzungen umsonst veröffentlicht.

Die fast wahnhafte Free Content-Illusion, der auch die FAZ, der Spiegel oder der Stern über Jahre verfallen waren, hat diese Medien einen Großteil ihrer Abonnement- und Verkaufsauflagen gekostet und dazu geführt, dass viele Journalisten entlassen werden mussten; mit weniger Geld und weniger Journalisten kann auch nur ein bescheidenerer Journalismus gedeihen. Die Presseverlage müssen noch die bitteren Konsequenzen einer langjährigen Free Content-Selbstkannibalisierung ausbaden und nun wird dieses journalistische Traumland, wo Milch und Honig fließen, mit Steuergeld reanimiert. Da ist verbeamtete Kompetenz am Werk.

Das hängt mit einem prinzipiellen Missverständnis zusammen, dem die Kulturpolitik unterliegt: Man spricht über Kultur zumeist als Problem der Distribution von Texten und Bildern, neuerdings vor allem über digitale Distribution. Das meiste Geld, das jetzt ausgegeben wird, fließt in eine Form digitaler Mobilisierung. Eine sinnvolle Kulturpolitik, sollte sich jedoch weniger mit Vertriebspolitiken befassen, sondern mit der Ermöglichung von Kreativität und geistig-künstlerischer Produktivität, Produktivität von Neuem, von Fragen, von Problematisierungen, von Öffnungen und Noch-nicht-Gesehenem und Noch-nicht-Gedachtem.

Was heißt das für jene Zeitschriften, die durch ihre Arbeit ohne Subventionen überleben müssen? Die Situation gleicht jener eines Ladens auf einem Marktplatz, der Bananen für einen Euro pro Kilo verkauft; dann eröffnet nebenan eine staatliche Handelsorganisation, die Bananen verschenkt und dem Händler, der seine Ware verkaufen muss, weil er sie mit eigenem Geld einkaufen musste, seine Kunden abspenstig macht. Was anderes kann geschehen, als dass der freie Händler zuletzt ruiniert aufgeben muss. Naivität oder Absicht?

Man kann konstatieren, dass sich der Staat mit seinem vielgestaltigen und wenig transparenten Institutionengefüge zunehmend ureigene Funktionen der Zivilgesellschaft aneignet, indem er diese großzügig finanziert und so von sich abhängig macht. Während die freie Presse leidet, greift eine vielfältige Form indirekter Staatspublizistik um sich. Das ist ein relativ neues Phänomen. Politik, die vor 30 Jahren nichts mit Kultur anfangen konnte, hat mittlerweile gelernt, Kultur mittels Kulturpolitik in ihrem Sinne zu finanzieren. Dazu gehört nolens volens auch, unabhängigen – authentisch zivilgesellschaftlichen – Publikationen das Leben schwer zu machen und diese an den Rand zu drängen. Es ist, als sei dabei ein kleines, schmutziges Geheimnis im Spiel.

Ich bin davon überzeugt, wenn man eine Gesellschaft möchte, in der unabhängige Publizistik weiterhin als „Vierte Gewalt“, als kritische Instanz agieren kann, muss das Bewusstsein dafür wachsen, welchen Wert eine solche Publizistik verkörpert, welchen Wert, welche Interpretation, Recherchen, Analysen, Begriffsaufhellungen, welchen Wert Denken und Ideen haben. Welchen Wert gute Information darstellt: Anstatt die Menschen mit der Schlaraffenlandphantasie „Alles Gute gibt’s auch umsonst“ zu verdummen, und damit bei ihrer schlechteren, ihrer „Geiz-ist-geil!“-Seite zu packen, müsste klar gesagt werden: Das Wertvollste, das ihr als Staatbürger einer Demokratie haben könnt, sind profunde Informationen. Informationen liegen nicht einfach so herum, sondern müssen hervorgebracht werden. Sie sind das Resultat harter Arbeit. Die wichtigsten darunter sind die seltensten Informationen, und die seltensten sind die am besten bewachten, die verstecktesten, unzugänglichsten, weil sie Wesentliches berühren und daher brisant sind. Gute Informationen sind wichtiger als materielles Wohlergehen, denn Krieg oder Frieden entscheiden über Leben oder Tod, Fortschritt oder Rückschritt. Man braucht eine Umwertung von Prioritäten. Wir haben von Anfang an versucht, unseren Lesern klarzumachen: Die Qualität von Lettre hängt entscheidend von euch, den einzelnen Lesern, ab, ihr müsst selbst ökonomisch dazu beitragen, indem ihr bezahlt. Sonst können wir nicht arbeiten. Unabhängigkeit, Unerschrockenheit, Unbestechlichkeit, die Voraussetzung von Qualität und Geistesgegenwart hängen auch davon ab, ob man von seiner Arbeit leben kann, anstatt gezwungen zu sein, seine Zeit mit Antichambrieren zu verschwenden. Das haben sehr viele Interessierte verstanden. Und so kann Lettre von den Abonnements, dem Einzelverkauf und den Anzeigenerlösen überleben. Von nichts anderem.

Ist mein Eindruck richtig, dass die deutsche Lettre-Ausgabe im Verhältnis zu den anderen europäischen ganz gut dasteht?

Ja, insofern als die Zeitschrift ohne Subventionen gerade so überleben kann. Die rumänische Ausgabe ist mittelbar bezuschusst vom Kultusministerium ihres Landes, und die spanische von der Kulturstiftung der Sozialistischen Partei. Die Arbeitsbedingungen sind dadurch dort sicher angenehmer und ungefährdeter. Wir leben in der risikoreicheren Zone der freien Überlebenskünstler.

Du sprichst davon, dass Du und Dein kleines Team die Hefte komponieren. Es gibt thematische Ausrichtungen. Manchmal zieht Ihr das durch, manchmal nicht. Vergebt Ihr Aufträge an Autoren nach dem Motto: „Schreib mir mal was darüber!“?

Das versuchen wir und das kommt dann vor, wenn günstige Faktoren zusammenkommen, ein Autor Zeit hat, nicht auf unser Honorar angewiesen ist, Neugierde in dieselbe Richtung entwickelt wie wir und die materiellen Motive nicht dominieren. Oft entstehen Ideen oder es ergeben sich Fragestellungen, denen man gemeinsam nachgeht. So sind Essays des Dichters Yang Lian über die Eleganz der chinesischen Literati entstanden oder Texte von Eliot Weinberger über den Irakkrieg oder die Reportage von Abdelwahab Meddeb über Kairo als spirituelles Zentrum des Islam. Dennoch kann man nicht von einer klassischen Auftragsvergabe sprechen, weil wir keine attraktiven Honorare anbieten können.

Wir verstehen uns als Jäger und Sammler und betreiben auch eine kleine Agrikultur. Detektive sind wir ohnehin. Viele Autoren wenden sich von sich aus an uns. Und wir durchforsten die Welt nach spannenden Texten, lesen Zeitschriften, fragen Freunde, Übersetzer und Experten nach Empfehlungen, bitten Bekannte, uns etwas von Reisen mitzubringen. Wir gehen auch unkonventionelle, abgelegene Wege, um an Texte zu kommen. Yan Lianke, ein heute auch hierzulande hoch angesehener chinesischer Schriftsteller, der in einem Dorf in der chinesischen Provinz lebte, haben wir in China sehr früh über seinen New Yorker Übersetzer kontaktieren können und von ihm zwei einzigartige Betrachtungen erhalten. Zumeist aber werden uns Texte angeboten oder wir spüren sie auf, und manchmal entwickeln wir vorgeschlagene Texte mit den Autoren weiter. Wir sind über diese 32 Jahre hinweg mit 200 bis 300 Autoren in Kontakt geblieben. Es gibt Autoren, die ihre Texte bevorzugt Lettre anbieten. Für sie ist die Zeitschrift einfach ein verdammt gutes Blatt. Dazu zählen Autoren wie Nicholas Shakespeare in England, Georg Stefan Troller, Gwenaëlle Aubry und Régis Debray in Paris, Frank M. Raddatz, Bora Ćosić in Berlin, Dacia Maraini in Rom, Enrique Vila-Matas in Madrid, Suzanne Brøgger in Kopenhagen, Wolf Reiser in München, Alexandra Lucas Coelho in Lissabon, Sergio Benvenuto in Rom, Geert Lovink in Amsterdam, Thanásis Valtinós in Athen oder Leila Guerriero in Buenos Aires. Auch Antonio Tabucchi gehörte dazu, Ryszard Kapuściński, der Kriegsreporter Jan Stage, der indische Dichter Nirmal Verma oder der französische Philosoph Marcel Hénaff. Alle hatten ein tiefes kosmopolitisches Selbstverständnis. Abdelwahab Meddeb nannte das einen „Stamm von Weltbürgern“. Ganz unterschiedliche Intellektuelle oder Gleichgesinnte, literarische Weltbürger, voller Wachheit und Engagement. Unsere Schutzgeister.

Wir wissen von vielen Autoren, woran sie arbeiten, was sie planen, wohin sie reisen, woran sie schreiben, wohin sie eingeladen sind. Wir diskutieren oft und denken mit Freunden über Ideen nach. Dabei entstehen Kontaminationen, Entzündungen, Inspirationen, Momente der Erleuchtung, aber vieles scheitert auch. Immer wieder gelingt uns etwas Bedeutendes: So konnten wir Anne Hidalgos Buch zur Neuerfindung von Paris exklusiv auf deutsch veröffentlichen oder vollumfänglich das Tagebuch aus dem Jahre 1940/41 von Jean Moulin, dem damaligen Präfekten von Chartres und späteren Leiter der französischen Résistance über seine Erfahrungen mit der einmarschierenden deutschen Wehrmacht, nach mehr als 70 Jahren erstmals auf Deutsch zugänglich machen oder auch Christopher Hitchens große Kissinger-Biographie in ganzer Länge. Aber es ist uns beispielsweise nicht gelungen, eine europäische Diskussion über Emmanuel Macrons große Sorbonne-Rede im September 2017 zu organisieren. Leider! Es gab zuviel Vorsicht und Befangenheit. Niemand in Deutschland wollte über diesen anspruchsvollen Entwurf in Sachen Europa diskutieren.

In der Wahrheit leben

Es gibt zahlreiche spannende und wichtige Themen, die niemand aufgreift. Weil sie nicht ins Bewusstsein fallen, schwierig zu realisieren, zu teuer sind, zu viel Zeit erfordern usw. Eine erschütternde Erfahrung war jene, zu sehen, in welchem Ausmaß beim Krieg von George W. Bush gegen den Irak 2003 sogar im UNO-Sicherheitsrat vor der Weltöffentlichkeit mit gefälschten Beweisen und wissentlich falschen Behauptungen gearbeitet wurde, um ihn zu rechtfertigen. Dazu haben wir – als einzige in Deutschland – das wichtige Downing Street Memorandum veröffentlicht, das die frühe Verabredung zum Krieg zwischen Tony Blair und George W. Bush dokumentiert. Und wichtige Stimmen der US-amerikanischen Opposition zum Krieg kamen in Lettre zu Wort. Auch zahlreiche mittelosteuropäische Ex-Dissidenten stimmten in den Kriegschor mit ein, darunter Václav Havel, Adam Michnik, György Konrád, Lech Walesa und andere, die vormals in Anspruch genommen hatten, „in der Wahrheit leben“ zu wollen. Diese Intellektuelle, die vor 1989 eine bedeutende Arbeit als mutige Bürgerrechtler und Kritiker des despotischen Sozialismus geleistet hatten, haben sich diese fadenscheinige Kriegslüge leider zu eigen gemacht. Auch Michael Ignatieff oder Timothy Garton Ash zählten zu dieser intellektuellen „Koalition der Willigen“. Ähnliches geschah in Westdeutschland. Etliche prominente Intellektuelle, initiiert durch Enzensbergers spektakuläre Spiegel-Titelstory „Hitlers Wiedergänger“, darunter Goethe-Instituts-Leiter und Publizisten wie Karl Heinz Bohrer oder Wolf Biermann – die Liste ist umfangreich – haben diesen Irak-Krieg unterstützt. Dann stellte sich heraus: „Oh, Bullshit“. Der Krieg beruhte nicht nur auf einer erwiesenen Lüge, sondern war auch spektakulär gescheitert. Er hat Hunderttausende das Leben gekostet, die Infrastruktur des Iraks bis heute zerstört, das Land in Brand gesetzt, religiösen Fundamentalismus entfesselt, Al-Qaida gestärkt, den Islamischen Staat hervorgebracht und mit den anschließenden Interventionen in Libyen und Syrien eine gigantische Flüchtlingsbewegung zur Folge gehabt. Bewaffnete Milizen kämpfen um Macht und Öl, um die Aufteilung und Kontrolle von Ländern und Territorien, Menschenhandel und Sklavenhandel florieren. Ein paar von jenen, die sich blamiert hatten, haben dann lauwarme öffentliche Entschuldigungen formuliert, in der Richtung: Wenn wir gewusst hätten, dass der Krieg von Seiten der US-Regierung so schlecht durchdacht und der Widerstand im Irak so stark unterschätzt worden ist, hätten wir nicht für den Krieg plädiert. Wir haben uns geirrt … Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Widersprüchen zwischen ihren eigenen moralischen Postulaten und dem Kriegsengagement gab es jedoch so gut wie nicht.

Interessant wäre es gewesen, wenn man, nachdem die Kriegsbegründung sich als Fake und der Krieg sich als Scheitern erwiesen hatten, in einer konfrontativen Recherche all diese Befürworter des Krieges, vor allem die Ex-Dissidenten befragt hätte: Wie konnten Sie sich als Vertreter eines „Living in Truth“ eine derart monströse Kriegslüge zu eigen machen? Was waren die Motive dabei, wie integer war das? Eine solche ehrliche Aufarbeitung wäre ungeheuer wichtig gewesen. Es hätte dem allgemeinen Vertrauensverlust in die Intellektuellen, der mit diesem Kriegsengagement einhergegangen war, entgegenwirken können. Wir hatten die Idee dazu, konnten uns eine solch aufwendige Recherche jedoch einfach nicht leisten. Es gibt schwerwiegende Vorgänge, die in einer trüben Schwebe bleiben und daher über lange Zeiten ungute Gefühle und Misstrauen säen, Zerwürfnisse nach sich ziehen, weil sie nie richtig aufgeklärt werden.

Es könnte eine Aufgabe von Zeitschriften sein, solchen ungeklärten Fragen nachzugehen, Licht ins Dunkel zu bringen, verschüttetes oder zurückgehaltenes Wissen freizulegen. Die Produktivität, der Ideenreichtum, die Originalität von Zeitschriften sind wesentlich. Wichtig werden Zeitschriften dann, wenn sie kleine Gehirne, Laboratorien sind, Entdecker, Impulsgeber und Inspirationsquellen. Dann könnte ihre Arbeit zu einer Gabe werden.

Eine Zeitschrift muss den Möglichkeitssinn kultivieren. Es geht genau darum, über das Gegebene hinauszugehen, etwas Mögliches Wirklichkeit werden zu lassen, aus exakter Phantasie literarische und künstlerische Realität zu erschaffen.

Wenn analytische Kälte, der Vogelflug der Imagination, die Leidenschaft, Dinge zu erleben und präzise zu beschreiben, zusammenkommen, Poesie und Genauigkeit, Sprachlust und das unerbittliche Verhör der Verhältnisse, wird daraus etwas Vollständiges, Blutvolles, leidenschaftliche Erkenntnis. Eine solche Zeitschrift ist Erkenntnisinstrument, Werkzeug der Exploration, sie kann Autoren ermutigen, sie kann unwahrscheinliche Konstellationen erzeugen, sie kann vergessene Texte ausgraben oder wichtige Stellungnahmen veröffentlichen, die sonst untergehen würden, oder politische Indizien gegen den Mainstream sammeln und sie kann ein paar Prinzipien einfordern, die intellektuell zum guten Ton dazugehören sollten: nicht mit zweierlei Maß zu messen und mit zweierlei Zungen zu sprechen, die Untersuchung der Ursachen von Entwicklungen nicht zu vergessen, weil man mantraartig immer wieder aufgefordert wird, doch „nach vorne zu schauen“ oder auch nicht immer in dem inflationären, identifikatorischen journalistischen „Wir“ der ersten Person Plural zu sprechen, wenn es darum geht, wie ein Staat, eine Organisation, Regierung oder Partei handeln und welche Ziele sie verfolgen sollte. Eine Zeitschrift muss Sprachformeln hinterfragen, Distanz wahren als Voraussetzung für Erkenntnisfähigkeit, sie muss Sachverhalte problematisieren, Dinge deutlich werden lassen, Beunruhigungen nachgehen und allen Verharmlosungen entgegenwirken. Geistesgegenwärtig, unerschrocken und unabhängig bleiben! Eine Zeitschrift muss frei sein, atmen, leben!

Letzte Änderung: 16.08.2021

Sie ist Deutschlands einzige große Kulturzeitschrift, die von einer emphatischen Internationalität lebt. Für sie gilt der Vorrang des Internationalen gegenüber dem Nationalen. Das folgende Gespräch mit dem Gründer, Geschäftsführer und Chefredakteur der deutschen Lettre International, Frank Berberich, geht weit über die Präsentation einer Zeitschrift hinaus. Es bezieht sich auf Grundsätzliches: auf die Pflichten des journalistischen Arbeitens, das Selbstverständnis einer intellektuellen Publikation, auf das Überleben auf dem sogenannten freien Markt und die politisch-ökonomisch Interessen, die das erlauben oder verhindern. Das Gespräch wuchs gemäß den Dimensionen, die Lettre auch sonst ihren Texten zubilligt, zu einem Umfang an, der uns erlaubt, es in zwei Teilen zu veröffentlichen.

Andreas Guski Dostojewskij

Andreas Guski

Dostojewskij

464 Seiten, gebunden

ISBN-13: 9783406777127

C.H. Beck, München 2021

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.