Im Zeitalter der Beschleunigung vergeht die Zeit scheinbar exponentiell schneller als je zuvor. Angesichts der Fülle flüchtiger vorwärtsgerichteter Augenblicke in unserer modernen Gesellschaft setzt Autor und Philosoph Otto A. Böhmer mit Leichtigkeit und Humor eine satirische Zäsur und schafft komische Ein- und Rückblicke in unsere komplexe, philosophische Welt.

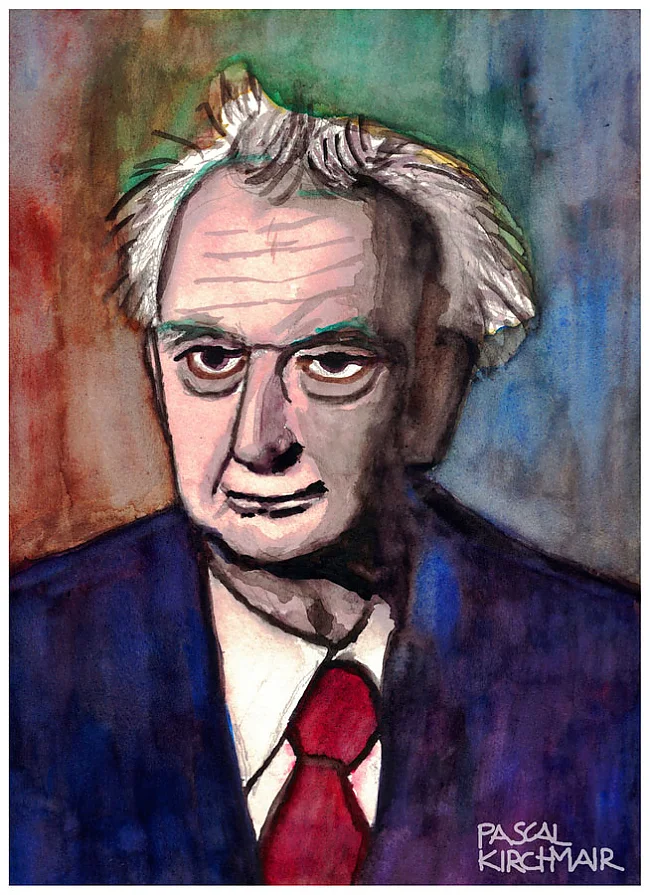

No. 8 – Karl Jaspers

Der Philosoph Karl Jaspers, den seine Krankheit dazu veranlaßt hatte, die Kräfte des Tagtraums für sich zu nutzen, war nach langen Jahren noch einmal ans Meer gekommen. Über jener Insel, die ihn schon als Kind verzaubert hatte, stand der Himmel wie ein geriffeltes Dach; Wol-ken lehnten sich aneinander, blieben für lange Momente regungslos, so als sollten sie Luft holen für die vom Wind angewehten Tagesgeschäf-te. Da fiel es ihm wieder ein: Dem Meer, das jetzt zum Horizont auflief wie ein graubrauner Strich (ein vergleichsweise enttäuschender An-blick!), hatte er seine eigene Festschrift gewidmet, die vom Glanz des Gewesenen zehrte und jederzeit abrufbereit blieb. „Das Meer in uns ist die anschauliche Gegenwart des Unendlichen“, hatte er geschrieben. „Unendlich die Wellen. Immer ist alles in Bewegung, nirgends das Feste und das Ganze in der doch fühlbaren unendlichen Ordnung … Das Wohnen, das Geborgensein ist uns unentbehrlich und wohltuend. Aber es genügt uns nicht. Es gibt das andere: Das Meer ist seine leibhaftige Gegenwart. Es befreit im Hinausgehen über die Geborgenheit, bringt dorthin, wo zwar alle Festigkeit aufhört, wir aber nicht ins Bodenlose versinken. Wir vertrauen uns dem unendlichen Geheimnis an, dem Un-absehbaren – Chaos und Ordnung …“

Jaspers wischte sich eine Träne aus den Augen; war es nur der Wind, der ihm das Wasser der Rührung ins Gesicht setzte, oder hatte es mit den Erinnerungen zu tun, die ein Genügen an sich selber fanden und von geradezu störrischer Anhänglichkeit waren? Die Zeit jedoch ließ sich nicht anhalten; sie brachte die Gegenwart ins Spiel, ein schmuck- und glanzloses Jetzt, das der illuminierten Vergangenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr das Wasser reichen konnte. Jaspers blickte sich um; es war, als ob das Meer und das ihm aufliegende Land alt geworden wären – und grau. Nichts schien mehr so, wie es war. Der Weg, auf dem er ging, führte – anders als früher – durch grünbräunliche Wiesen, an durchhängenden Weidezäunen vorbei und fügte sich dann in die Wattseite ein, an der er nach Norden verlief. Es war Ebbe; wie ein ausgewalzter Schlammblock lag das dunkle Land im Meer, und der fer-ne Rand des Wassers zitterte im Dunst. Möwen trieben über ihm in der Luft und legten sich in den Wind. „Nein!“ sagte Jaspers laut und ent-schieden. „Es ist nicht mehr so wie früher!“ In jener Zeit, die Jaspers noch vor Augen stand, war es anders gewesen: „Keine Welle ist der anderen gleich“, hatte er damals geschrieben. „Bewegung, Licht und Farben wandeln sich ständig … Im Umgang mit dem Meer liegt von vornherein die Stimmung des Philosophierens. Das Meer ist Gleichnis von Freiheit und Transzendenz. Es ist wie eine leibhaftige Offenbarung aus dem Grund der Dinge. Das Philosophieren wird ergriffen von der Forderung, es aushalten zu können, daß nirgends fester Boden ist, aber gerade dadurch der Grund der Dinge spricht. Das Meer stellt diese Forderung. Das ist das unheimlich Einzige des Meeres …“

Jaspers setzte sich auf eine Bank. Ihm war kalt, aber er sah das, was er sehen wollte: Schiffe und Hallen kamen ihm vor Augen, Wolkenfelder, Brücken und Stege; ein Reißblatt der zur Gänze verschwundenen Son-ne. Alles war ruhig, nur der Wind wehte, als zöge er noch immer durch prachtvolle Sommerbäume und verwunschene Felder. In der Ferne wartete ein kleines Schiff; es sah aus wie ein schwarzverhängter Drei-master. Ein Bestattungsboot, dachte Jaspers, es nimmt Beerdigungen auf See vor. Mühsam erhob er sich; er fror nun noch mehr. Feiner Re-gen ging nieder und legte sich über die Lichter an Land und auf See. Jaspers ging weiter und kam an ein Gasthaus, das er von früher her kannte. Er trat ein und zuckte zusammen: Laute Musik dröhnte durch eine Gaststube, die ihm als Ort ruhiger Beschaulichkeit in Erinnerung war. Auf einer Tanzfläche bewegten sich junge Menschen, denen es bitterernst zu sein schien mit dem, was sie taten. Der Wirt, ein Herr von Statur, stand hinterm Schanktisch und sorgte sich um die Getränke. Auf einmal drängte ein vierschrötiger Mann in schwarzer Lederkluft nach vorne zum Tresen. „Ein Bier!“ forderte er, und das klang recht unfreund-lich. Der Wirt zeigte keine Reaktion. „Ein Bier!!“ wiederholte der Vier-schrötige, was sich nun fast schon drohend anhörte. „Du kannst ein paar auf die Nuß bekommen!“ sagte der Wirt eher beiläufig. „Ich hol’ mir mein Bier“, verkündete der Mann im schwarzen Leder. Die Leute am Tresen wichen zurück. „Kannst du nicht hören?“ sagte der Wirt. Blitz-schnell kam seine Hand hinter dem Zapfhahn hervor, und mit Daumen und Zeigefinger hatte er die Nase des unerwünschten Gastes und den dazugehörigen Kopf zu sich herübergezogen. „Wenn ich Lokalverbot erteile, hat man sich daran zu halten!“ rief er und drückte die Nase wie einen Hartgummiball. „Au!“, machte der Vierschrötige, und der Wirt, immer noch hinter dem Tresen, führte ihn an der Nase einmal an der Theke entlang und wieder zurück, wobei sein Arm wie ein Strombügel über die Biergläser fuhr und die Richtung angab, die der mißliebige Gast, gezogen im eisernen Nasengriff, einzuschlagen hatte. Die Gäste an der Theke standen Spalier, und als der Wirt mit den Worten „Da hat der Zimmermann das Loch gelassen!“ dem Vierschrötigen endgültig die Tür wies, worauf dieser sich, mit roter Nase und ohne zu murren, trollte, klatschten alle Beifall. Der Wirt deutete eine Verbeugung an. „Danke“, sagte er, „es war uns ein Vergnügen.“ – Jaspers verließ das Gasthaus. Eine seltsame Heiterkeit befiel ihn, die auch nicht nachlassen wollte, als er sich, wie nach jedem Tagtraum, auf seinem Arbeitssofa wiederfand. Er nahm das Manuskript zur Hand, an dem er gearbeitet hatte, und no-tierte: „Man scheint sich daran zu freuen, daß die Sitten rauher gewor-den sind. Die Menschen gehen schon lange nicht mehr pfleglich mitei-nander um! – Darunter hat auch die Natur zu leiden. – Und die Philoso-phie? Sie versteht es, Anklageschriften aufzusetzen, aber noch immer hat sie es nicht gelernt, sich zu wehren …“

Erinnern Sie sich?

Bildlizenz, das Bild ist unverändert

Letzte Änderung: 08.11.2024 | Erstellt am: 25.10.2024

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.