„Meine Herren und Damen“

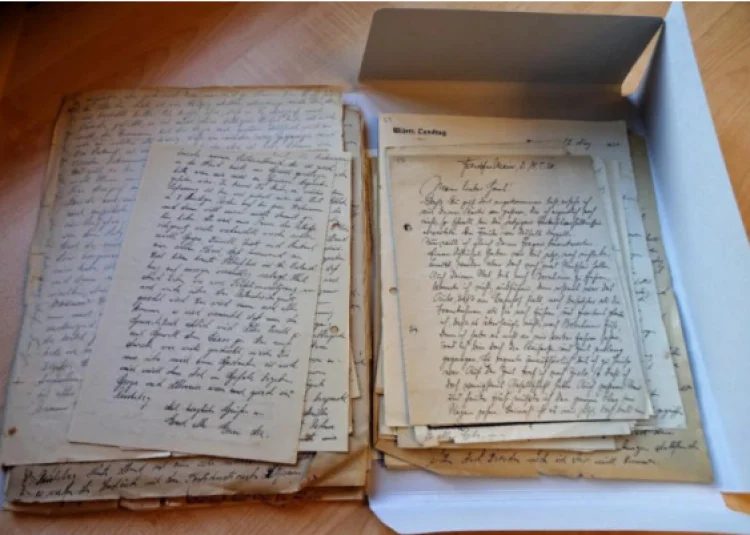

Es überrascht leider nicht: Die Erfahrungen der ersten Sozialdemokratinnen in Parlament und Partei entsprechen denen der Frauen überall in den Institutionen. Das traditionelle Frauenbild wird von den Männern, blind gegenüber der Realität, weiterhin gepflegt. Ein Briefwechsel zwischen Johanna Tesch, der ersten gewählten SPD-Abgeordneten in der Nationalversammlung und im Reichstag in Frankfurt, und ihrem Mann Richard dokumentiert unter dem Titel „Der Deiwel soll die ganze Politik holen“ den Kampf der Politikerinnen um Gleichstellung vor hundert Jahren. Und was Jutta Roitsch darüber schreibt, macht deutlich: Er ist bis heute nicht gewonnen.

Erfahrungen der ersten Sozialdemokratinnen in Parlament und Partei

Am Nachmittag des 19. Februar 1919 herrschte plötzlich Stille im Saal des Weimarer Nationaltheaters. Als erste frei gewählte Frau stand die Sozialdemokratin Marie Juchacz, geborene Gohlke, vor der Nationalversammlung und hielt vier Minuten lang eine Rede: nicht über Haushaltsfragen, wie die Tagesordnung es vorsah, sondern über das Ende der Frauenfrage durch das im Revolutionsnovember vom Rat der Volksbeauftragten verfügte Wahlrecht für alle über 20-jährige Frauen und Männer. „Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf“, begann die 39-Jährige. Sie redete nicht über Geld und den Haushalt, sondern über die Frau in der Politik, über ihre Weiblichkeit. Sie appellierte an die Siegermächte, die „Hungerblockade“ aufzugeben und die Kriegsgefangenen nach Hause zu schicken. Marie Juchacz, im knöchellangen, dunklen Kleid, löste mit ihrer Anredeformel „meine Herren und Damen“ im Saal „Heiterkeit“ aus, wie das Protokoll vermerkt. Die angeheiterten Männer hielten nicht einmal vier Minuten Höflichkeit durch. „Der Präsident musste sich der Glocke bedienen, um Ruhe zu schaffen. Hinter dem Präsidialtische wurde während Marie Juchacz’ Beitrag eine so lebhafte Unterhaltung geführt, dass weder das Präsidium noch das Publikum auf den Tribünen die Rednerin richtig verstehen konnten.“ 1

Mit ihrem Einstieg zeigte die Sozialdemokratin die eigentlichen Machtverhältnisse in dieser Nationalversammlung, die nicht nur über den Versailler Vertrag, sondern über die erste demokratische Verfassung in der Republik entscheiden sollte. 17,7 Millionen wahlberechtigte Frauen und 15 Millionen Männer hatten 423 Abgeordnete gewählt, mit einer Wahlbeteiligung, die über 80 Prozent lag. Doch mit 91,3 Prozent dominierten die Männer in der Nationalversammlung, die während der Arbeiterunruhen in Berlin in die Weimarer Residenzstadt umgezogen war. Viele der Männer hatten bereits im kaiserlichen Reichstag gesessen, kannten sich und die Gepflogenheiten, die ohne Diskussion ab dem 19. Januar 1919 nahtlos übernommen wurden: freie Rede ohne Redezeitbegrenzung im Plenum, keine Disziplinarordnung, keine eigene Geschäftsordnung für dieses republikanische Gremium.

Im Ältestenrat, einem einflussreichen Gremium (bis heute im Übrigen), saß keine Frau. 2 Die 37 gewählten Parlamentarierinnen – 19 von der SPD, sechs vom Zentrum, fünf von der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), je drei von der USPD und der völkischen

Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), eine von der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) – protestierten gegen diese Ausgrenzung aus einem parlamentarischen Machtzentrum nicht, sie übten sich in Zurückhaltung.

Das „freie Reden“ hatten die meisten bisher nicht gelernt. Es benachteiligte die ungeübten Frauen und führte in der Nationalversammlung wie in den ersten Jahren des Reichstags zu gehässigen Kommentaren in der rechtskonservativen Presse. So musste die gestandene Elfriede Ryneck, Freundin von Johanna Tesch, Mitglied im Parteivorstand der SPD, Tochter der im Kaiserreich inhaftierten sozialistischen Kämpferin Pauline Staegemann und Großmutter der späteren Ministerin und Bundesverfassungsrichterin Jutta Limbach, über sich in dem Blatt „Der Tag“ lesen: „Wer hat schon lange keine Rede mehr geredet? Das ist die Ick-und Det-Elfriede“ … 3

Die Stimmen der Frauen drangen im Nationaltheater nicht durch. Es gab keine Mikrofone und die allgemeine Unruhe im Saal wuchs, wenn eine Frau zu reden begann. Die Sozialdemokratin Louise Schroeder nahm Sprechunterricht bei einer befreundeten Schauspielerin, um ihre Stimme für den Plenarsaal zu schulen. 4 Gegenüber dem Lampenfieber, der ängstlichen Vorlesung der Frauen habe er als Vizepräsident in der Nationalversammlung und im ersten Reichstag keine Ordnungsmaßnahmen verhängt, schrieb später der als Charmeur geltende Paul Löbe gönnerhaft in seinen Erinnerungen. 5

Der ersten Generation der Parlamentarierinnen fehlte noch jenes selbstbewusste Auftreten, das Männer in der Politik für sich in Anspruch nehmen. So verzichteten die Frauen (fraktionsübergreifend) im öffentlichen Raum des Nationaltheaters von Anfang an auf das sonst übliche Tragen von Hüten und machten sich so unsichtbar, wie die amerikanische Historikerin Patricia Fessenden in einer Fußnote ihrer Doktorarbeit vermerkt. 6

Nur eine Frau trumpfte in der Nationalversammlung und im Reichstag lautstark auf, löste Tumulte aus und den ersten Auszug wütend tobender Abgeordneter: Louise Zietz, vor dem Ersten Weltkrieg einziges weibliches Mitglied im Parteivorstand der SPD, dann als Mitglied der USPD ins Parlament gewählt, warf in ihrer ersten Rede einen Tag nach Marie Juchacz der Regierung einen neuen Militarismus vor und nannte den kaiserlichen Tapferkeitsorden, das „Eisernen Kreuz“, ein Blutzeichen. Ob sich an dem Tumult, Zwischenrufen wie „Aufhören“, „raus mit ihr“ und schließlich dem Auszug aus dem Saal auch Frauen beteiligt haben, bleibt unklar. 7 Die scharfzüngige Louise Zietz aber wurde in Weimar schnell bekannt. „Angeblich stand das Weimarer Publikum um Zuschauerkarten Schlange, wenn publik wurde, dass Louise Zietz in der Nationalversammlung sprechen sollte.“ 8

Im Parlament selbst blieb sie bis zu ihrem plötzlichen Tod im Jahr 1922 weitgehend isoliert. Nur die Abgeordnete der völkisch-monarchistischen Partei DVP, Clara Mende, freundete sich mit der streitbaren Abgeordneten an, ging mit ihr gelegentlich einen Kaffee trinken und widmete ihr einen warmherzigen Nachruf. Kaffeekränzchen und gemeinsame Spaziergänge gab es auch in der SPD, auch Johanna Tesch erwähnt sie in ihren Briefen. Von den informellen Zirkeln der Männer, ihren Skatrunden und Besäufnissen in Weinstuben oder Bierkellern blieben ohnehin die Frauen ausgeschlossen. 9 Über Kontakte der ehemaligen prominenten Genossin zu den Neuen aus der Mehrheitssozialdemokratie berichtet niemand. Im Gegenteil: Marie Juchacz und ihre Schwester Elisabeth Röhl kommentierten den ersten Auftritt von Louise Zietz in der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift „Gleichheit“ giftig: „Aber was kam, übertrifft einfach alles. Und darum stelle ich fest: die gröbste, plumpste Wahlrede ist mit Aufwendung von Stimmkraft und Gestenreichtum über das Haus gegangen“.

Es ist nach allen Quellen, die vorliegen, zu bezweifeln, dass die Männer in der SPD-Fraktion diesen Kommentar gelesen haben. Sie trieb immer wieder die Furcht vor einem „Frauenblock“ und einem Zusammengehen mit den „schwarzen Frauen“ (des christlich- katholisch orientierten Zentrums) um, gegen die sie ziemlich unerbittlich den Fraktionszwang einsetzten. Die Fraktion behielt sich darüber hinaus vor, über die Zulässigkeit jedweder interfraktionellen Zusammenarbeit zu entscheiden, ein Vorbehalt, der auch die Frauen traf. So kam es in der Nationalversammlung nur zu einer von den Parlamentarierinnen gemeinsam formulierten Petition gegen die „Hungerblockade“ der Siegermächte, die eine Mehrheit fand und von Präsident Constantin Fehrenbach (Zentrum) großmütig als ein „edler Antrag“ bezeichnet wurde. 10

Parlamentarierinnen unter sich

Zu dem Verhältnis der Frauen untereinander äußerte sich Marie Juchacz sehr entschieden: „Es ist durchaus nicht so, daß die gewählten Frauen starke Neigung zeigen, sich zur Lösung der verschiedenen politischen Fragen miteinander zu verständigen oder gar zu verbinden. Ihr Einfluß kann sich nur innerhalb der eigenen Fraktion geltend machen,“ schrieb sie in einem Beitrag mit dem Titel „Die Frau als Staatsbürgerin“. 11 Ihre Fraktionskollegin Johanna Reitze aus Hamburg unterstrich diese Einschätzung mit noch deutlicheren Worten: „Die parlamentarische Zusammenarbeit hat wieder deutlich bewiesen, daß Weltanschauung und Überzeugungstreue die Haltung in allen entscheidenden Fragen bestimmen. Und das ist auch gut so. Alle Frauen unter einen Hut zu bringen, ganz gleich, welcher Klasse sie angehören, ist ein Ding der Unmöglichkeit.“ 12 Die ersten frei gewählten Parlamentarierinnen trennte vieles: Herkunft, Bildungsstand, Beruf, Status.

Wer sich die wenigen Bilder anschaut, die von den weiblichen Abgeordneten existieren, dem fällt auf, dass sie fast alle zu einer Generation gehörten. Sie waren um die vierzig Jahre alt (57 Prozent zwischen 40 und 49) und durchaus gestandene Frauen. In der SPD gaben die wie Johanna Tesch verheirateten Frauen (13 von 19) ihren Beruf als Hausfrau an, auch wenn sie längst Ämter in der Partei oder in dem im Dezember 1918 neu gegründeten Hauptausschuss

für die Arbeiterwohlfahrt hatten. Sie publizierten in den Parteizeitschriften oder trugen als Chefredakteurinnen Verantwortung. Sie gründeten noch im Kaiserreich Bildungsvereine für Mädchen und Frauen, bauten Frauengruppen auf und waren in Gewerkschaften aktiv. Fast alle waren Ehefrauen von Männern mit Parteibuch und Parteifunktionen. Sie fühlten sich bei ihren Kandidaturen unterstützt von diesen Sozialisten der alten Schule, schließlich hatte sich die Partei bereits 1891 für das Wahlrecht der Frauen entschieden. Diese Unterstützung vermissten die Frauen in der politischen Praxis schnell. Ironisch kommentierte Johanna Reitze das Männergebaren, denn „auch in sozialdemokratischen Kreisen sind noch Reste der alten lieben Gewohnheit zu finden, in der Frau immer noch das gute Nur-Hausmütterchen zu sehen.“ 13

Aus großbürgerlichen Kreisen kamen nur zwei Abgeordnete der SPD, die „durch wissenschaftliche Erkenntnis zum Sozialismus gekommen sind“ und „mit ernsthafter Energie und tiefem Gefühl für die Frauen und Proletarier“ kämpften, wie es im Vorwort der „Frauenstimmen“ heißt. Die beiden waren die Offizierstöchter und Lehrerinnen Anna Blos aus Stuttgart und Antonie (Toni) Pfülf aus Bayern. Diese Frauen bemühten sich in der Nationalversammlung wie im Reichstag immer wieder um Brückenschläge und Kompromisse mit den bürgerlichen Frauen, meist vergeblich, weil letztlich die Parteiloyalität wichtiger war. Doch sie waren der Sprache der Lehrerinnen und Akademikerinnen gewachsen, zum Beispiel einer Gertrud Bäumer, Helene Weber oder Marie-Elisabeth Lüders, die bereits 1912 als erste Frau einen Doktortitel erworben hatte. Mehr als die Hälfte der Frauen aus dem bürgerlichen Lager waren ledig: Sie waren berufstätig als Lehrerinnen und Beamtinnen und für sie galt das „Beamtinnenzölibat“, das sie im Falle einer Heirat vom Beruf ausschloss. Mit dem Hausfrauen- und Mütterkult einer Marie Juchacz („Mutterschaft als Volksdienst“ und „Erfüllung des Frauenlebens“) konnten sie wenig anfangen.

Die Frauen im „Arbeitsparlament“

Frauen wie Bäumer oder Weber, aber letztlich auch Toni Pfülf, Marie Juchacz, ihre Schwester Elisabeth Röhl, Clara Bohm-Schuch (Redakteurin der „Gleichheit“) oder Johanna Tesch prägten in der Nationalversammlung und später im Reichstag einen neuen Typ von Frauen in der Politik: Helene Weber nannte ihn das „Berufsfrauentum“. 14 Für diese Frauen war die Nationalversammlung kein Ort zum Redenschwingen und zur Selbstdarstellung. Sie rangen in diesem „Arbeitsparlament“ (so Elisabeth Röhl) um neue demokratische Strukturen, um Entscheidungen und Weichenstellungen in der von Anfang an gefährdeten Republik, schließlich um eine Verfassung mit Grundrechten, der Gleichheit von Männern und Frauen zum Beispiel oder der Gleichstellung der unehelichen Kinder, um Arbeitsschutz und Jugendwohlfahrt, die Trennung von Staat und Kirche in einer Einheitsschule. Es ging den Frauen in ihrer Mehrheit nicht um Revolution einerseits oder Wiedererrichtung der Monarchie andererseits, sondern um eine pragmatische Politik in einem freiheitlichen Staat und seinem Parlament. „Die Parlamentarierinnen versäumten kaum eine Sitzung“ 15 und arbeiteten sich durch Gesetzesvorlagen oder Verfassungsentwürfe. Der Arbeitsdruck war enorm: „Wir sind Pionierinnen, wir müssen als Frauen mehr arbeiten, als Männer es heute nötig haben“, notierte Toni Pfülf. 16 Die Frauen erlebten in den Ausschüssen, in die sie durch ihre Fraktionen delegiert worden waren (vor allem zur Sozial- und Bevölkerungspolitik; Wirtschaft und Außenpolitik blieben Männerdomänen), wie die eigentlichen Entscheidungen in Zirkeln zustande kamen, in denen ehemalige kaiserliche Regierungsbeamte den Ton angaben. So benutzte der preußische Unterstaatssekretär Carl Heinrich Becker (parteilos) die Zugfahrt von Berlin nach Weimar, um nach seiner Darstellung im „Salonwagen im Privatabteil von David“ mit Abgeordneten zu reden und die Schul- wie Kirchenfrage in der Verfassung zu klären. 17

Doch so einfach machten es die Frauen dem (immer noch) kaiserlichen Beamtenapparat nicht. In den 28-köpfigen Verfassungsausschuss delegierte die SPD als stärkste Fraktion zwar elf Abgeordnete, aber zunächst blieb Marie Juchacz die einzige Frau und fühlte sich heillos überfordert gegenüber den Juristen und Staatsrechtlern, aber auch gegenüber durchsetzungsstarken Genossen wie dem Gewerkschafter Carl Legien, Carl Severing oder Max Quarck. Mit Toni Pfülf erhielt sie ab April 1919 Unterstützung in ihrem Anliegen, beim Grundrecht der Gleichheit von Männern und Frauen auf Abgrenzungen oder Einschränkungen zu verzichten. Es ging bei der Gleichheit um das umstrittene Wort „grundsätzlich“, das Pfülf unbedingt streichen wollte. Sie scheiterten an der Männermacht, aber auch an dem Misstrauen der bürgerlichen Frauen gegenüber zu viel Gleichheit. So meinte Katharina von Kardorff-Oheimb von der nationalliberal-monarchistischen Deutschen Volkspartei, die Aufgabe der Frauen in diesem Parlament sei es nicht, die Männer zu bedrohen, sondern sie zu beeinflussen. Bei zu viel Gleichberechtigung fürchtete sie die Zerstörung der Institution Ehe und Familie. 18 (Erst fast dreißig Jahre später sollte die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat diese Auseinandersetzung erneut führen und im Artikel 3 des Bonner Grundgesetzes den schlichten Satz durchsetzen: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“)

Die „grundsätzliche“ Gleichheit in der Verfassung bedeutete keineswegs, dass die Frauen bei der Umsetzung in Recht und Gesetz vor allem im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wirkliche Chancen darauf eingeräumt bekamen. Über den Familiennamen, die Schullaufbahn der Kinder oder gar die Berufstätigkeit der Frau entschied in der Ehe der Mann. Die Hoffnungen, die die Genossinnen auf ihren sozialdemokratischen Justizminister, den Rechtsgelehrten Gustav Radbruch, gesetzt hatten, wurden enttäuscht. Den Zugang zu den Justizberufen öffnete zwar nach dreijährigem heftigen Kampf 1922 ein Gesetz, aber die beiden ersten Richterinnen wurden erst 1927 und 1930 berufen. 19 Im Bereich des Arbeitsrechts führten die Demobilmachungsverordnungen dazu, dass die verheirateten Frauen, aber auch die ledigen Mütter ihre Arbeitsplätze vor allem in der Industrie zwangsweise zugunsten der Kriegsheimkehrer räumen mussten. So wurde im Reichstag ein SPD-Antrag, wonach uneheliche Mutterschaft kein Entlassungsgrund sein dürfte, mit einer Stimme Differenz abgelehnt. 20 Die alleinigen „Brotverdiener“ sollten die Männer sein. Die „grundsätzliche“ Gleichheit blieb in der Praxis auf dem Papier wie auch das Recht auf Arbeit.

Wer die lückenhaften Protokolle der Ausschüsse durchforstet, ist immer wieder überrascht, mit welcher Klarheit und Direktheit die Parlamentarierinnen der ersten Generation die Probleme ihrer Zeit ansprachen und nach Lösungen suchten, durchaus auch im Kompromiss mit den Liberalen der DDP und Konservativen des Zentrums. Ihre unermüdliche Aktivität erwähnen alle Historikerinnen, kritisieren aber gleichzeitig, dass die Frauen in offiziellen Berichten und Darstellungen nicht auftauchen. „In der (männerdominierten) Fraktion wurden die Leistungen von Marie Juchacz und Louise Schroeder, die viele Gesetzentwürfe maßgeblich mitgestaltet hatten, nicht namentlich genannt“, schreibt Heide-Marie Lauterer. 21

Auch bei dem umkämpften „Weimarer Schulkompromiß“ taucht die Rolle der Lehrerinnen wie Toni Pfülf und Anna Blos bei der SPD oder Gertrud Bäumer bei der DDP offiziell nicht auf. Sie wollten in der Verfassung (dem späteren Artikel 146) eine reichseinheitliche, freiheitliche Einheitsschule unter Aufsicht des Staates verankern und damit den Kirchen die Schulaufsicht entziehen, die Zeit der privaten Vorschulen für adlige Kinder beenden. Sie verhandelten im Ausschuss, suchten nach Lösungen für das zersplitterte, gegliederte, konfessionell und von Adelsvorbehalten geprägte Schulwesen und verkämpften sich nach innen und außen.

Die zweite und dritte Lesung dieses Verfassungsartikels fiel in die Zeit, als die Regierung Philipp Scheidemann zurücktrat, weil es in seinem Kabinett keine Mehrheit für die Annahme des Versailler Vertrags gab. Das Ultimatum der Siegermächte setzte Reichspräsident Friedrich Ebert unter massiven Druck, die Chance für das katholische Zentrum. Die Partei machte ihre Regierungsbeteiligung und die Annahme des Versailler Vertrages davon abhängig, dass der kirchliche Einfluss auf das Schul- und Bildungswesen in der Verfassung abgesichert würde. Ebert beauftragte einen gewissen Heinrich Schulz, der in der Nationalversammlung kein Mandat hatte, mit dem Verfassungsausschuss zu verhandeln. Im Sinne des Zentrums. Die Verhandlungen, so vermerkte es der Göttinger Erziehungswissenschaftler Hermann Giesecke 45 Jahre später, verliefen vertraulich, nicht öffentlich, sogar geheim. Das Recht auf Bildung für alle Kinder stand gegen die durch ein Ultimatum erzwungene Annahme des Versailler Vertrags: Angesichts dieser Alternative konnten die Bildungspolitikerinnen und (wenigen) Bildungspolitiker von SPD und der liberalen DDP nur verlieren.

Für die SPD nahm Toni Pfülf als einzige Frau an diesem aufreibenden Kampf um jede Formulierung teil. 22 Am 14. August 1919 beschloss der Reichstag in dritter Lesung einen Artikel, der die sozialdemokratische Forderung nach einer achtjährigen Einheitsschule beerdigte, aber auch die der Liberalen nach einer christlichen Simultanschule: „Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf.“ So lauteten die ersten beiden Sätze dieses folgenschweren Artikels, denn der zweiten Absatz räumte den Eltern das Recht auf Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen ein. Das Nähere sollte ein Reichsgesetz bestimmen, zu dem es jedoch bis 1933 nicht kam. Der öffentliche Protest der verschiedenen Lehrerverbände und der engagierten Schulreformer war lautstark und traf die Abgeordneten massiv. Toni Pfülf schwieg dazu. Es gibt von ihr keine dokumentierten oder nachlesbaren Aussagen, Beiträge oder Erinnerungen zu dieser für eine engagierte sozialdemokratische Lehrerin bitteren Niederlage, die im Übrigen weit über die Weimarer Republik hinaus bis in die Bonner Republik und den deutschen Föderalismus des 21. Jahrhunderts reichte: Nach der bis auf wenige Ausnahmen vierjährigen Grundschule beginnt nach wie vor das hoch selektive, mehrgliedrige Schulwesen.

Was allerdings dokumentiert ist, ist die Wut der Frauen über den Vertrag von Versailles. Am 22. Juni gab es dazu die erste namentliche Abstimmung in der Nationalversammlung: 237 Abgeordnete stimmten für die Annahme, 138 dagegen, bei fünf Enthaltungen (nur Männer) und einer ungültigen Stimme. Unter den Frauen stimmten 27 mit Ja und neun dagegen, zwei fehlten. 23 Zu den neun Neinsagerinnen gehörte Helene Weber von der Zentrumspartei: Der Vertrag und die Abtretungen von Land an Polen „tötet alle unsere Hoffnungen“. 24 Einen Tag zuvor hatte die SPD-Fraktion Fraktionszwang beschlossen, genehmigte aber einer Minderheit (15, darunter Bohm-Schuch und Pfülf), eine Stellungnahme in der Presse zu veröffentlichen. Elisabeth Röhl bedauerte die Entscheidung der Fraktion, fügte sich aber, wie auch die Abgeordnete Tesch aus Frankfurt. 25 Anders Clara Bohm-Schuch und Toni Pfülf: Sie meldeten sich für diesen Abstimmungstag krank, ein häufiger eingesetztes Mittel, um den Fraktionszwang zu umgehen. Die 39-jährige Clara Bohm-Schuch hatte im Parlament vor der „Versklavung des deutschen Volkes“ gewarnt und ihr Nein offen erklärt. 26 Ein Jahr später schrieb sie in den „Frauenstimmen“: „Wir Frauen wehrten uns gegen den Vertrag bis zuletzt, weil wir in ihm die Quelle neuer Kriege erblickten“. 27 Wie hellsichtig!

Die Parlamentarierinnen auf den Parteitagen

In der Fraktion kämpfte die erste Generation der Parlamentarierinnen darum, wahrgenommen und anerkannt zu werden. Bei der Vergabe von wichtigen und einflussreichen Posten wurden sie übergangen. Karrieresprünge aus dem Parlament hinaus in die Weimarer Reichsregierungen, für die Männer ein erstrebenswertes Ziel, gelangen nur zwei Frauen aus der DDP, Gertrud Bäumer und Marie-Elisabeth Lüders. Kein sozialdemokratischer Minister bot einer Frau aus seiner Fraktion eine Chance, auf diesen Ebenen Erfahrungen zu sammeln. Dennoch kam Toni Sender (zunächst USPD, dann SPD) in

ihrer Autobiographie zu dem Schluss: „Solange in Deutschland noch die Demokratie herrschte, war die Zusammenarbeit zwischen den männlichen und weiblichen Mitgliedern des Reichstags im großen und ganzen befriedigend.“ Allerdings fügte sie hinzu: „Eine Frau muß größere Anstrengungen unternehmen, muß mehr Tüchtigkeit beweisen als ein Mann, um als ebenbürtig anerkannt zu werden“.28

In der Sozialdemokratischen Partei allerdings war von Anerkennung und Ebenbürtigkeit in diesen Jahren wenig zu spüren. Im Oktober 1920 eröffnete Philipp Scheidemann in Kassel den ersten SPD-Parteitag nach dem „Gewaltfrieden“ (so der Parteivorsitzende Hermann Müller in der Begrüßungsrede). Otto Wels, Ko-Vorsitzender, begann seinen langatmigen Bericht des Parteivorstands mit „Parteigenossen!“29 und beklagte, dass die junge Arbeiterschaft durch den Krieg und die Nachkriegskämpfe „vom Sozialismus fast nichts gelernt (hat)“. Die Frauen wurden von ihm mit keinem Wort angesprochen. Auch im Organisationsbericht tauchten sie nur auf, „weil die Frauen bei den Wahlen einen ausschlaggebenden Faktor bilden“ und bisher mehrheitlich die bürgerlichen Parteien und nicht die Sozialdemokratie gewählt hätten. Daher sei eine „starke Agitation unter den Frauen unbedingt notwendig“. Zuständig für diese Agitation und Aufklärungsarbeit fühlten sich die Genossen eher nicht. Vom ersten „Friedensparteitag“ an häuften sich die Vorwürfe, dass die Genossinnen versagten und nicht genug täten, um die Frauen von der SPD zu überzeugen. Immer wieder hielten die Männer den Redakteurinnen der (Frauen- )Parteipresse vor, nicht erfolgreich zu sein, keine Auflagensteigerungen zu erreichen, nicht einmal die rund 200.000 weiblichen Mitglieder zu erreichen. Die Protokolle sind eine beschämende Lektüre, zumal sich die Genossinnen auf den Parteitagen wie auch auf ihren Frauenkonferenzen nur zaghaft gegen die unverhohlenen Vorhaltungen wehrten. Ihnen fehlten die wortgewaltigen Rednerinnen von einst: Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Luise Zietz.30

Aber die jüngeren Genossinnen hielten auch wenig von theoretischen Redeschlachten auf Parteitagen. Marie Juchacz, seit 1917 im Parteivorstand, begann ihren ersten Redebeitrag damit, auf die „große Politik“ zu verzichten. Sie versuchte es in Kassel mit Appellen, sich auf die aktuellen Themen zu konzentrieren. Die Partei möge sich einstellen „auf die modernsten Forderungen der heutigen Zeit“, mahnte sie. Sie schilderte die Enttäuschung der Frauen, nach dem Krieg wieder aus der Erwerbsarbeit herausgedrängt zu werden: ein Thema, das den Parteitag nicht beschäftigte. Juchacz beklagte die politische Enge der Partei und forderte die Genossen auf, die „geistige und kulturelle Basis“ zu verbreitern. Sie gehörte zu den mehr als loyalen, aber hartnäckigen Genossinnen. Immer wieder pochte sie von Parteitag zu Parteitag auf mehr „Bewegungsfreiheit“ für die organisierten Frauen. Die führenden Männer an der Spitze sollten „unterstützen und nicht hemmen“, forderte sie erneut auf dem Parteitag 1925 in Heidelberg. Und blieb von Anfang an erfolglos.

Ihre Schwester Elisabeth Röhl verwies auf der Kasseler Frauenkonferenz (zunächst vor den Parteitagen, dann danach) auf die Schwierigkeit, Frauen überhaupt zu organisieren. Sie beklagte die Engstirnigkeit der Männer. „Es gibt Tausende von Parteigenossen in unserer Bewegung, die es als selbstverständlich bezeichnen, daß sie allein organisiert sind.“ Das Protokoll vermerkte einen Zwischenruf: „sehr richtig!“ In ihrem Referat über das Frauenwahlrecht und die Folgen kritisierte Toni Pfülf, dass die Genossen mit dem Verstand für die Entwicklung und Befreiung der Frauen einträten, aber die große Masse der Arbeiterschaft „ist mit dem Herzen nicht für die Befreiung der Frau“. Werner Thönnessen wird das ein halbes Jahrhundert später den „proletarischen Antifeminismus“ nennen.31

Die Appelle der „Berufsfrauen“ verhallten. In den Debatten machten die Männer oft keinen Hehl daraus, dass ihnen die Forderungen der Frauen nach einer größeren Unterstützung auch durch eine Veränderung der Parteistrukturen auf die Nerven ging. Nicht zuletzt erklärt sich so die Entscheidung, die Frauenkonferenzen nicht mehr vor den Parteitagen abzuhalten, sondern danach. Mögliche Beschlüsse und Anträge der Frauen wurden auf die lange Bank geschoben, auf einen nächsten Parteitag vertagt und dann vergessen. Abgelehnt haben die Genossen zum Beispiel Anträge, die Organisation der Frauen durch Parteisekretärinnen auf Bezirksebene zu stärken. Sie erhielten lediglich ein Büro beim Parteivorstand in Berlin, das Juchacz leitete. Und sie erhielten als „Tummelfeld“ (Juchacz) die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Für Christl Wickert war die AWO die einzige Organisation in der SPD, „in der die Frauen maßgeblich die Richtlinien von Arbeit und Politik bestimm[t]en“.32 Für ihre Leiterin Juchacz wurde sie die entscheidende Vorfeldorganisation: „Das ist die Organisation, die vielen Menschen, die heute in der Partei nicht das Betätigungsfeld gefunden haben, das ihrer Individualität entspricht, ein solches gibt. Wir können beobachten, daß gerade Frauen mit großer Lust und Liebe und Aufopferungsfähigkeit in dieser Bewegung mitarbeiten. Die Organisation der Arbeiterwohlfahrt gibt den Genossinnen die innere Befriedigung, in der Partei für die Allgemeinheit zu arbeiten“, sagte sie über fünf Jahre nach der Gründung, allerdings nicht vor allen Genossen auf dem Parteitag, sondern auf der Frauenkonferenz. Nach einer wirklichen Emanzipation klangen diese Sätze nicht. Der Parteiapparat blieb verkrustet und von Männern dominiert.

Juchacz und auch Pfülf, die zu den ersten Berufspolitikerinnen ihrer Partei gezählt werden können, haben die „geistige und kulturelle Basis“ der SPD in den zwanziger Jahren nicht entscheidend erweitern können. Als Parlamentarierinnen waren sie im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreicher, auch wenn die Parteispitze dies kaum zu würdigen verstand. Für diese erste Generation gilt, was Max Weber in seinem berühmten Vortrag 1919 über „Politik als Beruf“ genannt hat: Was für ein Mensch müsse man sein, fragte er, um seine Hand in die Speichen des Rades der Geschichte legen zu dürfen. Und nannte drei Qualitäten: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß.33 Auf die sozialdemokratischen Frauen in der Nationalversammlung und im Reichstag treffen diese drei Qualitäten zu. Max Weber,

immerhin Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) erwähnte in seinem legendären Vortrag Frauen in der Politik nicht einmal.

Und hundert Jahre später

Das Frauenwahlrecht wurde mit Ausstellungen und Vorträgen gefeiert. Die SPD schrieb einmalig einen Marie-Juchacz-Preis aus. Und dann veröffentlichten im Herbst 2020 zwei Journalisten ein Buch über die „Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst“. Peter Dausend und Horand Knaup haben in „Alleiner kannst du gar nicht sein“ über den Parlamentsalltag im Deutschen Bundestag geschrieben, Abgeordnete porträtiert, Beobachtungen gesammelt und Interviews geführt. Sie bieten einen erschreckenden und beklemmenden Einblick in den Alltag heutiger Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker: Wie Abgeordnete mit sich, mit Partei, Fraktion und Mitarbeitern umgehen, was sie sich zumuten und was ihnen zugemutet wird. An dem Umgang der Männer mit den Frauen scheint sich in den hundert Jahren wenig geändert zu haben. So berichtet die Vizepräsidentin Petra Pau (Die Linke): „Wenn Frauen im Plenum reden, geht der Geräuschpegel hoch. Quer durch alle Fraktionen. Plötzlich haben die Männer dringend was zu besprechen. Dann bleiben viele zwischen den Reihen stehen und sind in ein wichtiges Zwiegespräch vertieft. Das ist regelmäßig so und es ist die reine Respektlosigkeit.“34

So hatten es Toni Pfülf, Johanna Tesch, Gertrud Bäumer oder Clara Mende auch empfunden. Und sich dennoch und trotz alledem für die Politik entschieden.

1) Heide-Marie Lauterer, Parlamentarierinnen in Deutschland, 1918/19 – 1949, Königstein 2002, S. 93; siehe auch: Patricia Leonard Fessenden, The role of women deputies in the German National Constituent Assembly and the Reichstag, 1919–1933, Ohio State University, 1976 (nicht übersetzte Dissertation).

2) Fessenden, The role of women deputies (wie Anm. 1), S. 41.

3) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 83.

4) Ebd., S. 78.

5) Christl Wickert, Unsere Erwählten. Sozialdemokratische Frauen im Deutschen Reichstag und im Preußischen Landtag 1919 bis 1933, Göttingen 1986, S. 123.

6) Fessenden, The role of women deputies (wie Anm. 1), S. 80.

7) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 96.

8) Ebd.

9) Barbara von Hindenburg in ihrem Beitrag zum (vergriffenen) Katalog der Ausstellung zu hundert Jahren Frauenwahlrecht in Frankfurt, den sie mir als Manuskript zur Verfügung gestellt hat. Der Berliner Historikerin verdanke ich viele wichtige Literaturhinweise. Sie selbst hat über die erste Frauengeneration im Preußischen Landtag promoviert.

10) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 124.

11) Frauenstimmen aus der Nationalversammlung. Beiträge der sozialdemokratischen Volksvertreterinnen zu den Zeitfragen, Berlin 1920, S. 13.

12) Ebd., S. 16.

13) Ebd.

14) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 76.

15) Ebd., S. 76.

16) Ebd., S. 103.

17) Ebd., S. 77. Mit dem „Privatabteil von David“ ist der Minister ohne Geschäftsbereich Eduard David (SPD) gemeint.

18) Fessenden, The role of women deputies (wie Anm. 1), S. 111.

19) Susanne Hähnchen, Der Weg von Frauen in die juristischen Berufe. Rechtshistorisches zu einer gar nicht so lange zurückliegenden Entwicklung, in: Querelles: Jahrbuch für Frauen- und Geschlechterforschung 14 (2009), S. 273–296, hier S. 275 f., sowie Friedrike Wapler, Frauen in der Geschichte des Rechts, in: Lena Foljanty/Ulrike Lembe (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studienbuch, 2. akt. u. überarb. Aufl., Baden-Baden 2012, S. 33–51, hier S. 39.

20) Wickert, Unsere Erwählten (wie Anm. 5), S. 183.

21) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 103.

22) Hermann Giesecke, Zur Schulpolitik der Sozialdemokraten in Preußen und dem Reich 1918/19, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 13 (1965) H. 2, S. 162–177, hier S. 173. Online abrufbar unter: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1965_2_3_giesecke.pdf (zuletzt abgerufen 07.07.2021).

23) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 128.

24) Fessenden, The role of women deputies (wie Anm. 1), S. 48.

25) Lauterer, Parlamentarierinnen (wie Anm. 1), S. 131.

26) Fessenden, The role of women deputies (wie Anm. 1), S. 48.

27) Frauenstimmen (wie Anm. 11), S. 19.

28) Toni Sender, Autobiographie einer deutschen Rebellin, Frankfurt am Main 1981, S. 220 f. Die Originalausgabe erschien 1939 in New York in Englisch.

29) Alle Protokolle der Parteitage und der Frauenkonferenzen sind von der Friedrich-Ebert-Stiftung digitalisiert und einsehbar unter http:/library.fes.de/parteitage/spd.

30) Darauf verweist vor allem Werner Thönnessen, Frauenemanzipation. Politik und Literatur der deutschen Sozialdemokratie zur Frauenbewegung 1863–1933, Frankfurt am Main 1969, S. 97.

31) Ebd., S. 5.

32) Wickert, Unsere Erwählten (wie Anm. 5), S. 94.

33) Max Weber, Politik als Beruf, Sonderausgabe, Köln 2011, S. 71.

34) Peter Dausend/Horand Knaup, „Alleiner kannst du gar nicht sein“. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst, München 2020, S. 209.

Letzte Änderung: 20.12.2021 | Erstellt am: 18.12.2021

Der Beitrag ist das leicht gekürzte Nachwort des Buches „Der Deiwel soll die ganze Politik holen: Ein Briefwechsel aus Deutschlands erster parlamentarischer Demokratie 1919 –1925“, herausgegeben vom Institut für Stadtgeschichte, der Gesellschaft für Frankfurter Geschichte e. V. und dem Verein für Frankfurter Arbeitergeschichte.

Johanna Tesch Der Deiwel soll die ganze Politik holen

Ein Briefwechsel aus Deutschlands erster parlamentarischer Demokratie 1919 -1925

272 Seiten, kartoniert/broschiert

ISBN-13: 9783963200557

Henrich Editionen, Frankfurt am Main 2021

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.