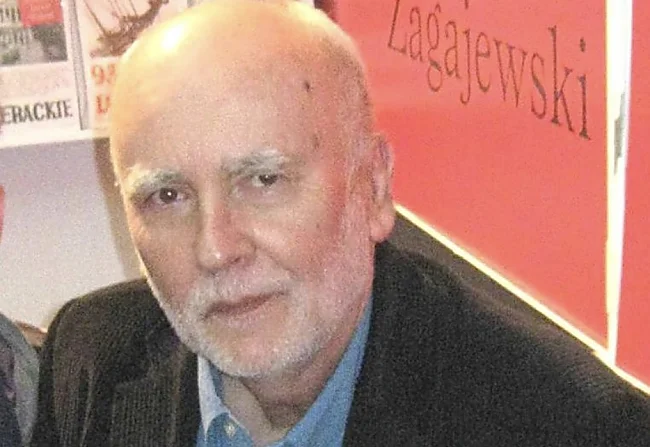

„Weil du nur gestorben bist,/ treffen wir uns bestimmt wieder.“ So beginnt das Gedicht „Nacht“ von Adam Zagajewski. Weil er Pole war, hat man ihn aus der Ukraine vertrieben; weil er nicht einverstanden war, wurden seine Bücher verboten; weil er das sowjetische Regime kritisierte, musste er für viele Jahre das Land verlassen. In den USA wurde er weltbekannt, in Krakau ist er gestorben. Volker Breidecker erinnert an den großen Poeten.

Sie heißen „Mauersegler“, weil sie im stürmisch-bewegten Wechsel von raschem Flügelschlag und stürzendem Gleitflug die luftigen Höhen alter Gemäuer, von Kirchen oder Burgen, von Fabriken oder Bahnhöfen aufsuchen. In Hohlräumen unter den Dächern verrichten sie ihre Brut, wohingegen sie sich sonst unermüdlich in den Lüften aufhalten: Auf Dauer unbehaust, zur Bodenberührung unfähig, kennen sie, begleitet von den hohen, schrillen Tönen ihrer Pfiffe, „nur eines – den Flug, / nur das ewige, himmelhohe Segeln, / und brauchen einen Beobachter, der ein wenig nüchtern / und ein wenig verrückt sein sollte …“ Mithin bedarf es eines Artisten, eines Künstlers, eines Dichters, dem der unentwegte Auftrieb der Mauersegler „ein Bild der Ekstase“ liefert, das Vorbild eines begeisterten Aufschwungs, einer Exaltation.

Das lyrische Ich des Poems „Mauersegler stürmen die St.-Katharinenkirche“ aus dem Gedichtzyklus „Unsichtbare Hand“ des polnischen Lyrikers und Essayisten Adam Zagajewski “ (übersetzt von Renate Schmidgall, Hanser Verlag 2012) ist ein solcher, mit „Auge und Herz“ ausgestatteter Beobachter. Zur Katharinenkirche von Krakau, einem im 14. Jahrhundert errichteten gotischen Gebäude, das infolge von Erdstößen, Feuersbrünsten und anderen Katastrophen unvollendet geblieben ist, musste Adam Zagajewski zeitlebens immer wieder zurückkehren, ähnlich wie der Ich-Erzähler von Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ zum Kirchturm von Combray, dem beinahe mythisch entrückten Ort seiner Kindheitserinnerungen.

Nach Krakau, in die Stadt seiner Jugend- und Studienjahre, war der wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 21. Juni 1945 im ostgalizischen Lemberg geborene Autor nach langen Jahren seines Pariser Exils im Jahre 2002 zurückgekehrt. In Krakau ist dieser große Europäer, der auch ein sehr politischer Mensch war, der sich den alten wie neuen Machthabern Polens widersetzte, jetzt auch verstorben. Auf seinen Abendspaziergängen, vorbei an einem der ältesten Gotteshäuser der Stadt, der Markuskirche, pflegte er vor dem Turm der Katharinenkirche stets innezuhalten, um dem Flug der Mauersegler zu folgen, auf dass sich deren geheime Antriebe auf ihn selbst übertrugen: „Ich übernehme für einen Moment die Perspektive der Mauersegler, die durch die langsam dunkler werdende Luft schwirren, ich schaue nach oben, nicht auf die Passanten, ich bewundere die Gewandtheit dieser launisch in alle Himmelsrichtungen schießenden schwarzen Pfeile (…), die wie Artisten aus dem besten Zirkus Europas in riskanten Loopings durch die engen Gassen des alten Krakau fliegen und dann, wenn die Dämmerung ihre lange geduldige Arbeit getan hat, in der Dunkelheit verschwinden, als hätten sie sich aufgelöst.“

Diese Sätze finden sich in einer Prosaminiatur von Zagajewskis „Tagebuch ohne Datum“ (so der Untertitel), erschienen unter dem deutschen Titel „Die kleine Ewigkeit der Kunst“ in Michael Krügers „Edition Akzente“ (übersetzt aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann und Renate Schmidgall, Hanser Verlag, München 2014, 320 Seiten, 21,90 Euro). Die Spannung von Poesie und Prosa lässt ahnen, wie nahe beide Gattungen hier nebeneinanderliegen und wie dicht die versammelten Texte gewirkt sind – mit dichterischen Mitteln eben. Es sind fortlaufende Betrachtungen, Beobachtungen, Erinnerungen, Porträts, Reiseberichte eines polyglotten Europäers und eingefleischten Melancholikers: Reflexionen über die Kunst, das Leben und beider Beziehungen, teilweise in Form kurzer Essays und Mikroerzählungen, die häufig an anderen Stellen von neuem aufgenommen und weitergestrickt oder hingegen zu Epigrammen verkürzt werden. Als Buch der Erinnerungen ist es zugleich ein mit freilich großer Diskretion verfasstes Buch der Freunde, sowohl lebender als auch verstorbener Dichterfreunde wie Joseph Brodsky, Czeslaw Miłosz, Wislawa Szymborska und Zbigniew Herbert . Als Selbstporträt rollt es in beharrlicher Spurenlese die eigene Familiengeschichte auf, und als „Tagebuch ohne Datum“ hintertreibt es den gleichförmigen Fluss der chronologischen Zeit.

Für die Augen und Ohren von Deutschen, die bei dem Stichwort „Vertreibung“ nur an sich selbst oder an die eigenen Landsleute denken, weil ihre mittelosteuropäische Landkarten und Geschichtsbilder noch immer voll blinder Flecken und schwarzer Löcher sind, ist diese Geschichte besonders lehrreich: Sie führt zurück in die galizische Vielvölkermetropole Lemberg, in die Stadt der „verwischten Grenzen“ (Joseph Roth), der vielen Völker, Religionen, Sprachen und Namen: Lwów (polnisch) Lemberik (jiddisch), Lviv (ukrainisch), Lvov (armenisch, russisch), Ilyvó (ungarisch), Liov (rumänisch), Leopoli (italienisch). Seit 1991 ukrainisch, war Lemberg zuletzt sowjetisch, davor (1941-44) deutsch besetzt und nochmals davor schon einmal (1939-41) sowjetisch besetzt. Neben ihrer habsburgischen Vergangenheit (bis 1918/19) verfügte die damalige Hauptstadt der österreichischen Kronländer Galizien und Lodomerien auch schon über eine polnische Geschichte, zuletzt zwischen den beiden Weltkriegen und, viel weiter zurück, bis zur Liquidation der polnischen Adelsrepublik und zur Zerschlagung und Teilung (1772) des einstigen polnisch-litauischen Großreichs. Neben Joseph Roth, der im nahen Brody aufgewachsen war und in Lemberg studierte, war die Stadt die zumindest zeitweilige Heimat polnischer Schriftsteller wie Józef Wittlin, Stanisław Lem, Bruno Schulz, Zbigniew Herbert – sowie von Adam Zagajewski, der im Herbst 1945, nur wenige Monate nach seiner Geburt, an der Seite seiner Familie und samt allen dort lebenden Polen gewaltsam aus der Stadt vertrieben und auf fremdes Territorium deportiert wurde. Danach und in der Folge des vorausgegangenen Genozids der deutschen Besatzer an den Lemberger Juden – etwa der Hälfte der Bevölkerung – hatte die Stadt drei Viertel ihrer bisherigen Bewohner verloren.

Wie auf einem großen Verschiebebahnhof rollten in dieser Region weiter die Deportationszüge: Aus Galizien vertriebene Polen gelangten in Viehwaggons nach Schlesien, wo sie fremde Häuser in Straßen mit fremd klingenden Namen bezogen, deren bis dahin deutschstämmige Bewohner ihrerseits nach Westen vertrieben wurden. Die Trauer über den Verlust der gelobten, aber versehrten und „verstümmelten Stadt“ – „mich schmerzt das, was ich dort nicht erlebe“ –, lastet auch auf dem Nachfahren: Abgeschnitten von einer Stadt der wunderbaren Dinge und verborgenen Mysterien, deren nur noch in der zum „zusätzlichen Sinn“ erweiterten Vorstellungskraft, im Traum, in Poesie, in Kunst habhaft zu werden ist, verwandelt und erhebt Zagajewski die lebensgeschichtliche Erfahrung eines irreparablen Verlusts in den Stand eines poetischen Urerlebnisses, macht es zum Initium wie Signum der Dichtkunst: „Stabilität“ hingegen hat „keinen poetischen Wert. Erst der Verlust berührt uns tief im Inneren.“

Über sein Empfinden, in der verlorenen Stadt „an ein Geheimnis zu rühren“, schreibt Zagajewski: „Hier lebten meine Verwandten. Hier träumten sie, hier machten sie Pläne, hier trauerten sie, hier verliebten sie sich, bauten Häuser, starben, gingen auf Friedhöfe. Hier dachten sie, die Welt sei Lemberg, nur Lemberg. Von jeder Reise kehrten sie hierher zurück, und deshalb war diese Stadt auf den Hügeln ihr geometrisches Rom. Hier lebten sie, in Sorge oder unbekümmert, und rollten das große Rad der Zukunft vor sich her – durch die Jahreszeiten, durch kurze Januartage, in denen es im Schnee stecken blieb, und endlose Juniabende, bis es brach, sich in Luft auflöste und starb. Und als es starb, wurde ich geboren.“

Aus dieser lebensgeschichtlichen Erkenntnis von Unbehaustheit erwächst der Blick auf den Flug der Mauersegler, oder wie es in dem mit „Wolke“ betitelten Gedicht kategorisch heißt: „Die Dichter bauen ein Haus für uns – doch sie selbst / können nicht darin wohnen“. Zagajewski formuliert darüber eine ganze Poetik des Epiphanischen, also der gesegneten, aber einmaligen und unwiederholbaren „Augenblicke des Glücks“ als Quellen neuer Erkenntnisse. Der bis ins vorreligiös Mystische gesteigerte Enthusiasmus gegenüber allen intensiven Momenten gesteigerter Kontemplation enthält den Schlüssel zur Kunst und zum Kunstwerk. Die Modelle entnimmt Zagajewski vorzugsweise der Musik: Gustav Mahler steht Pate für die „Vereinigung des Unvereinbaren, in tiefster Trauer und ekstatischer Freude, fast ohne sich in den Übergängen zwischen beiden aufzuhalten“. Statt jedoch in reine Mystik und Irrationalität oder gar in hohles Pathos abzugleiten, gelingt es Zagajewski die doppelten Register und schier unvereinbaren Gegensätze in äußerster gegenseitiger Anspannung zu halten: Auch wenn die Dichtung den „Autobus des Alltäglichen“ zum Anhalten bringt, bleibt der Unterschied zur Religion – und damit auch zu jedweder Kunstfrömmigkeit – erhalten, insofern „das Gedicht in einem bestimmten Augenblick stehen bleibt, es unterdrückt seine Exaltiertheit, es geht nicht ins Kloster“. Es bleibt inmitten der Welt, als etwas, das sich ereignet, als etwas Neues und Unerhörtes, das sich auftut, und sei es als ein auch nur winziger „Überschuss an Ton“, als jene „kleine Übertreibung“, die freilich „das Herz der Dichtkunst“ ist.

In diesem Reich ist kein System, kein Programm und auch kein Kunstpriestertum zugelassen. Was bleibt: „Es gibt nichts anderes, nur konkrete Menschen und konkrete Dinge, Pappeln und Buchen, Holundersträucher und den Geist, der sie betrachtet, und die Trauer darüber, dass alles zu Ende geht. Menschen, Männer und Frauen, jeder und jede, in ihrem Leben gefangen; wir sehen sie nur einen Augenblick, auf der Straße, auf dem Heimweg, wenn sie nach Hause gehen, eilig, fast laufend.“ Oder im Vorbeiflug, wie die Mauersegler. Oder wie auf dem italienischen Durchgangsbahnhof Rovigo in dem gleichnamigen Gedicht von Zbigniew Herbert: „… nichts nur der Bahnhof – arrivi – partenze“.

Letzte Änderung: 27.12.2021 | Erstellt am: 29.03.2021