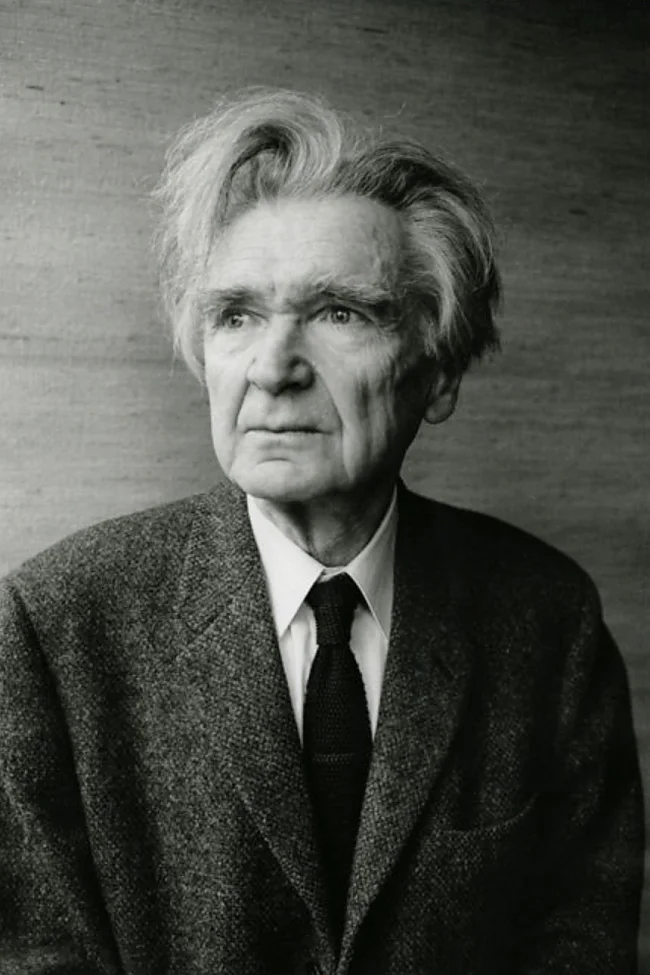

Kinder von Geistlichen schlagen oft ihr ideologisches Erbe aus, behalten aber die damit verbundene Obsession. So schreibt der junge Emile Cioran, es gebe keinerlei Argumente für das Leben. Und damit bestreitet er den Rest seines 84 Jahre langen Lebens. Otto A. Böhmer hat die absurde literarische Existenz des philosophischen Schriftstellers skizziert.

Wenn ihm danach ist, gibt es der Herr den Seinen im Schlaf, was manchmal sogar noch anhält, wenn der Schlaf sich rar macht und zur Schlaflosigkeit wird, die mit hellsichtigen und illusionslosen Einsichten schmerzliche Aufmerksamkeit einfordert. Dies hat der Philosoph Emile Michel Cioran unter Beweis gestellt, der kein Philosoph sein wollte und aus nächtlicher Ruhelosigkeit einen ganz eigenen abgründigen Skeptizismus bezog. Cioran, der vor 100 Jahren in Rasinari bei Hermannstadt in Rumänien zur Welt kam, verfiel auf seine Grundgedanken als junger Mann von gerade einundzwanzig Jahren. „Ich habe damals Philosophie studiert, ganz ernsthaft. Philosophie ist sehr gefährlich für junge Leute, man wird dünkelhaft, man bläht sich auf, man ist unglaublich von sich selbst eingenommen. Die Philosophiestudenten sind eigentlich unerträglich, überheblich, von einer provozierenden Eitelkeit… Dann geschah etwas in meinem Leben, ein Zusammenbruch. Ich habe den Schlaf verloren. Alle meine Nächte wurden schlaflose Nächte, ich war Tag und Nacht ununterbrochen wach. Ich wohnte in einer Stadt, die sehr schön ist, sie ist fast so schön wie Tübingen: Hermannstadt in Siebenbürgen. Ich ging bei Nacht spazieren, ich wurde zu einem Gespenst, so daß die Leute in dieser Kleinstadt glaubten, ich sei geistesgestört. Und dann habe ich mir gesagt: Du mußt ein Buch schreiben! So entstand mein erstes Buch. Der Titel ist pompös und zugleich banal: ‚Auf den Höhen der Verzweiflung’. Das war damals eine übliche journalistische Redewendung in der Rubrik ‚Verschiedenes’. Wenn jemand Selbstmord beging, hieß es, er habe es ‚auf der Höhe der Verzweiflung’ getan. Ich hatte mehrere Titel im Kopf, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe es dann mehrmals so gemacht: ich ging ins Café und fragte einen Kellner: Welchen von diesen drei oder vier Titeln würden Sie wählen? So war es bei meinem ersten Buch und beim nächsten auch. Nachdem ich dieses erste, dieses extreme Buch geschrieben hatte, war ich absolut überzeugt, daß ich entweder Selbstmord begehen würde oder daß etwas passieren mußte.“

Ciorans Erstlingswerk, der Geniestreich eines grenzenlos übermüdeten jungen Mannes, der seine Nächte als Stadtstreicher wider Willen zubrachte, ist ein Buch von irritierender Haltlosigkeit, eine Gedächtnisschrift für das hintergründige Leid der Welt, zu dem sich ein Chronist herabläßt, der nicht mehr an den Symptomen herumkurieren möchte, sondern den literarisch geläuterten Untergang will, aus dem nur entkommen kann, wer sich einzurichten versteht inmitten eines allgegenwärtigen Grauens. Der Titel des Buches, den, wie zu vernehmen war, ein genialischer Kellner ausgeheckt hat, ist von bemerkenswert plakativer Genauigkeit: Tatsächlich erreicht Cioran seine Gipfel der Verzweiflung, ein vergleichsweise ödes Plateau, auf dem er genau das sieht, was er immer schon sehen wollte. Die Bergtour in das Massiv der Verzweiflung, ein Aufstieg ohne Sicherung, dafür aber mit gleichbleibendem Schwierigkeitsgrad, bleibt ohne verwertbares Ergebnis; wer verzweifelt ist, so zeigt sich, kann dies auch in den Niederungen sein, von denen aus man die Gipfelkette im Blick behält, einen Kranz von düsteren Bergen, die den Himmel verstellen. Cioran beschreibt seine Exkursion in die Höhenwelt der Verzweiflung auf merkwürdig gravitätische Weise; sein Bericht ist kein Aufschrei, sondern eine sehr subjektiv angelegte, fast verschmockt anmutende Aufrechnung von Gedankenexperimenten, deren Bekenntnis zum persönlichen Leiden so leidenschaftlich ausfällt wie die Kondolenzbekundung des Bestattungsunternehmers im Haus des Toten:

„Die Tatsache, daß ich lebe, beweist, daß die Welt keinen Sinn hat. Denn wie könnte ich in der Ruhelosigkeit eines übermäßig erregten und unglücklichen Menschen, für den sich alles letztlich auf das Nichts beschränkt und über dem das Leiden als Weltgesetz waltet, einen Sinn aufspüren? Wenn die Schöpfung ein Menschenwesen meines Schlages zugelassen hat, kann dies nur beweisen, daß die Flecken der sogenannten Sonne des Lebens derart gewaltig sind, daß sie ihr Licht allgemach ersticken. Die Bestialität des Lebens hat mich zertreten und gedrückt, mir die schwebenden Schwingen gestutzt und alle Freuden, auf welche ich ein Recht hatte, entrissen. Alle überspannte Beflissenheit und alle irrsinnige, paradoxe Leidenschaft, die ich daransetzte, um im Diesseits zu glänzen, aller teuflischer Zauber, den ich verbrauchte, um mir einen künftigen Nimbus zu erwerben, und der ganze Elan, den ich auf eine organische Wiedergeburt oder innerliche Morgenröte verschwendete, haben sich als schwächer erwiesen als die Bestialität und Urgründigkeit dieser Welt, welche alle ihre Vorräte an Verderbnis und Gift in mich ausgegossen hat. Das Leben hält hohen Temperaturen nicht stand.“

Die Erhitzung des Daseins, in schlaflosen Nächten vorbereitet, erweist sich als fataler Dauerzustand. An der Glut der Gedanken allerdings, so Cioran, erwärmt sich nicht der durchschnittliche Bruder im Geiste, sondern der Seher, ein ruheloser Streuner, dem es zur Überlebenspflicht wird, sein Leiden zu kultivieren, auf daß es sich tauglich erhält und ein Gegenstand bleibt für die Kunst des insistierenden Bedenkens. In Ciorans Erstlingswerk indes gleichen die ausgegebenen Durchhalteparolen einem Bekenntnis zur elitären Nachbesserung der wahnwitzigen, vielleicht auch nur versehentlich ausgetragenen Schöpfung. Die einmal geschaute Wahrheit ist schrecklich, aber nicht schrecklich genug, um nicht noch zusätzlichen Zunder vertragen zu können, eine Flammenkur, der zumindest die herrschende Mittelmäßigkeit und ihr massenhaft über den Erdball verbreitetes Bedienungspersonal zum Opfer fallen müßte.

„Wenn ich nur könnte, würde ich die gesamte Schöpfung in Agonie versetzen, um des Lebens Wurzeln von Grund auf zu läutern, sie mit weißglühenden und einschmeichelnden Flammen zu entzünden, jedoch nicht um sie zu zerstören, sondern um sie mit frischem Saft und unverbrauchter Glut zu beleben. Der Weltbrand, den ich entfachen wollte, würde nicht Trümmer, sondern kosmische, wesentliche Verklärung abwerfen. Auf diese Weise würde sich das Leben an höhere Temperaturen gewöhnen und keinen Nährboden mehr für Mittelmäßigkeit abgeben. Und vielleicht wäre in diesem Traum auch der Tod dem Leben nicht mehr immanent – (Zeilen, die ich heute, am 8. April 1933, da ich zweiundzwanzig Jahre alt werde, geschrieben habe. Mir ist seltsam zumute, wenn ich bedenke, daß ich bereits zu einem Spezialisten des Todes geworden bin).“

Die Beschwörung des kosmischen Weltbrandes als irdische Leidensfeier für nichtsahnende Gäste – ein solches Szenario, vorgetragen von einem gerade mal zweiundzwanzigjährigen Autor, der sich zudem nicht scheute, auf der Klaviatur der Begriffe nur die hohen, gelegentlich leicht schrägen Töne zu wagen, durfte nicht nur als erstaunlich gelten, sondern schien auch dazu geeignet, Hohn und Spott sowie einige handfeste Verdächtigungen hervorzurufen. Cioran konnte damit umgehen; er begegnete seinen Kritikern mit ruhigem, in der Sache jedoch unnachgiebigem Humor, der die eigene Person, einen besessenen, zunehmend in die Jahre kommenden und noch immer leidensverliebten Jungautor, keineswegs zu schonen beabsichtigte: „Dieses erste Buch war von einer höllischen und dadurch provokativen Aufrichtigkeit. Ein Bekannter erzählte mir: Meine Frau hat Ihr Buch ins Feuer geworfen, sie sagte: Es hat mich so bedrückt, ich konnte es nicht mehr aushalten. Meine Mutter war besonders beängstigt: Was wird aus Dir werden? Wer so etwas geschrieben hat, der ist verdammt. Ich werde einen Arzt rufen. Der Arzt kam, er stellte mir Fragen, und danach hat er meiner Mutter gesagt: Ihr Sohn ist höchstwahrscheinlich Syphilitiker. Damals stand die Syphilis im Ruf einer Prestigekrankheit; wenn man die kleinste Extravaganz zeigte, hieß es gleich: er hat Syphilis. Ich habe damals ein Buch gelesen, dessen Verfasser ein Jugoslawe war, es hieß ‚Das Genie und die Syphilis’ … Er wollte beweisen, daß für jemanden, der nicht das Glück hat, an Lues zu leiden, es keinen Zweck hat, Ansprüche zu stellen. Und dann zitierte er viele Namen von hochbegabten und angesteckten Geistern. Ich war sehr beeindruckt. Ich wollte Syphilitiker sein. Meine Mutter hat mich gezwungen, eine Blutuntersuchung machen zu lassen. Ich suchte einen Spezialisten auf, der sagte: Sie können in einigen Tagen wiederkommen. Meine Einstellung war zwiespältig, einerseits wünschte ich mir diese unverhoffte Chance, andererseits auch wieder nicht. Als ich bald darauf zu dem Arzt zurückkam, sagte er triumphierend: Ihr Blut ist rein. Sind Sie nicht froh darüber? – Eigentlich nicht, war meine Antwort.“

Ciorans Denken, angetrieben durch eine wachtraumhafte Abfolge nächtlicher Inspirationen, verblieb nicht im Bannkreis jener zweifelhaften Höhen, die von den „Gipfeln der Verzweiflung“ markiert wurden. In der Folgezeit sah es sich zur Versachlichung angehalten, die mit einer Veränderung der realen Lebensumstände des Autors zu tun hatte: Ende 1937 ging Cioran nach Paris, wo er sich dem Wagnis unterzog, eine Existenz als sogenannter freier Schriftsteller zu führen und, was einer zusätzlichen Herausforderung gleichkam, in französischer Sprache zu schreiben. Als Philosoph mochte sich Cioran noch immer nicht sehen, eher als „mißglückten Buddhisten“, wie er später einmal zu Protokoll gab. An der Philosophie störte ihn ihr ausgeprägter Ordnungssinn, ein fast beamtenhaftes Bemühen, das Chaos der Weltläufigkeit in Regelwerke zu kleiden, die nicht haltbarer sein konnten als die vom regen Zufall bedrohten Körper ihrer Urheber. Cioran schrieb, um zu überleben, was grotesk anmuten durfte bei einem Schriftsteller, der, prädestiniert durch seine literarischen Anfänge unter dem Signum prätentiöser Verzweiflung, mit dem Selbstmord auf besonders vertrautem Fuße zu stehen schien – eine Vermutung allerdings, die Cioran nicht zu teilen vermochte: „Schreiben ist die einzige Behandlung, wenn man keine Arzneien nimmt. Dann muß man schreiben. Auch der Akt des Schreibens allein ist eine Genesung … Formulieren ist Heilung, auch wenn man Unsinn schreibt, auch wenn man kein Talent hat …“ Und „über den Selbstmord“ schrieb er: „Man hat mich oft als seinen Apologeten gebrandmarkt. Ich bin es eigentlich nicht. Ich muß mich hier selbst zitieren: Ohne die Idee des Selbstmordes hätte ich mich seit langem getötet. Damit wollte ich sagen: diese Idee ist eine unglaubliche Hilfe. Das Leben wird dadurch erträglich, weil man sich sagt, ich kann mich töten, wenn ich will. Mit so einer Hoffnung kann man fast alles aushalten.“

Mit zunehmendem Alter legte sich Cioran eine Gelassenheit zu, die man auch als Gleichgültigkeit auslegen durfte, zumal alles darauf hinzuweisen schien, daß Veränderungen nur als Illusionen Bestand haben konnten. Mochten in der Theorie noch große Visionen möglich sein, kühne Entwürfe, radikale Umgestaltungen, so erwies sich die Praxis als Durchgangsstation und Betätigungsfeld für fanatisierte Menschheitsbeglücker, deren jeweiliges Scheitern mit dem Aufstieg neuer Ideologen verbunden war. Ein Fortschritt in der Geschichte fand nicht statt, allenfalls ein Fortschreiten im lauernd-gehässigen Umgang der Menschen miteinander, die sich von Generation zu Generation versierter darin zeigten, den Schrecken zu verharmlosen und das Entsetzen unter Kontrolle zu halten. Cioran registrierte dies als Aphoristiker, der im modern ausgebauten Unterstand der Skepsis längst eine Art Hausrecht beanspruchen durfte. Statt der Verzweiflung bediente er sich des Zweifels, den er zu einer Erkenntnisinstanz ausbaute, die für tragisch-spielerische Einsichten zuständig wurde, nicht jedoch für moralische Gewißheiten oder die möglichen Ansprüche der Verantwortung. Den Gang der Geschichte konnte der Skeptizist getrost außer acht lassen; es blieb ohnehin (fast) alles beim alten, auch wenn man, bei wohlwollender Betrachtung, Nuancen entdecken mochte, in denen sich historische Abläufe noch voneinander unterschieden.

„Die Stunde des Verbrechens schlägt nicht für alle Völker gleichzeitig. So erklärt sich die Permanenz der Geschichte … Die Geschichte läßt sich nicht verteidigen. Ihr gegenüber muß man mit der unbeugsamen Apathie des Zynikers reagieren, wenn man sich nicht in die Allerweltsordnung einreihen und mit den Herden der Aufbegehrenden, der Mörder und der Gläubigen zusammen marschieren will … Wenn ihre Grausamkeit befriedigt ist, werden die Tyrannen leutselig; alles würde in seine Ordnung zurückkehren, wenn die Sklaven, eifersüchtig wie sie sind, nicht ihrerseits Anspruch darauf erhöben, die ihrige zu befriedigen. Das Bestreben des Lammes, ein Wolf zu werden, ist der Anlaß für die meisten Ereignisse. Solche, die keine Fangzähne besitzen, träumen davon, welche zu haben; sie wollen auch einmal diejenigen sein, die die andern verschlingen, und es gelingt ihnen dank der rohen Kraft ihrer Überzahl. – Die Geschichte – diese Dynamik der Geopferten.“

An der Virtuosität, mit der sein perfekt funktionierender Zweifel zu Werke ging, konnte man sich beruhigen, ohne das Leid selbst, vor allem seine absoluten und zeitlosen Dimensionen, aus dem Blick zu verlieren. Der Beobachterstatus, den Cioran einnahm, glich dem eines perfekt desillusionierten Chronisten, der keine Anmerkungen mehr zum Tagesgeschehen machte, sondern nur noch Nachbetrachtungen lieferte, künstlich animierte Reminiszenzen an eine Ereigniswelt, deren Stillstand durch höchsteigenen Richterspruch besorgt worden war. Wahrnehmung, ohnehin präjudiziert, blieb auf das Wesentliche beschränkt, das nur so wesentlich sein konnte, wie es die flankierenden Erkenntnismaßnahmen des Zweifels zuließen, der sein eigentliches Geschäft nach wie vor in der Nacht besorgte. Tagsüber ließ er sich scheinbar beruhigen, einlullen vom Gleichmaß der Alltäglichkeit, während er sich in den Nächten zu einem Zweckbündnis mit der Schlaflosigkeit zusammenfand, an das sich Cioran seit seinen schriftstellerischen Anfängen auf eine fast innige Weise gewöhnt hatte: „Zweierlei Geister: des Tages und der Nacht. Sie haben weder die gleiche Methode noch die gleiche Moral. Am hellen Tag beobachtet man sich, in der Dunkelheit sagt man alles. Die heilsamen oder ärgerlichen Folgen dessen, was er denkt, gelten dem nicht viel, der sich in den Stunden befragt, in denen die anderen dem Schlaf verfallen. Auch dreht und wendet er den Gedanken an die Mißlichkeit, geboren zu sein, ohne sich um das Böse zu kümmern, das er andern oder sich selbst zufügen kann. Nach Mitternacht beginnt der Rausch der verderblichen Wahrheiten.“

Die von der Schlaflosigkeit gelieferten Einsichten erwiesen sich in doppelter Hinsicht als verderblich: zum einen nämlich waren sie für den alsbaldigen Verbrauch bestimmt, und ihr Verfallsdatum schlug bereits mit dem jeweilig nächsten Morgengrauen; zum anderen ging eine chronische Bitterkeit von ihnen aus, eine in zahllosen Wachträumen gefestigte Übellaunigkeit, die sich bei Bedarf in ihr Gegenteil verkehren ließ, eine grundlose, unangestrengte Heiterkeit, die zu gegebener Zeit problemlos als Altersweisheit durchgehen konnte. Cioran wurde mit den Jahren zum Routinier durchwachter Nächte, die keine ganz großen Abenteuer mehr boten; Schlaflosigkeit ließ sich demnach, bei pfleglicher Behandlung, auch als zweifelhaftes Geschenk begreifen, als die Gewähr eines Zustands verschärfter Hellsichtigkeit, der von existentieller Bedrohung ebenso kündete wie von den Ritualen der Bestätigung und einer ihr heimlichtuerisch zuarbeitenden Überlebensstrategie: „Diese Raserei mitten in der Nacht, dieses Bedürfnis einer letzten Auseinandersetzung mit sich, mit den Elementen. Mit einem Mal wallt das Blut auf, man zittert, man erhebt sich, man sagt sich nochmals, daß es keinen Grund mehr gibt, den Rückzug anzutreten: diesmal gilt’s. Kaum ist man draußen – eine unmerkliche Beruhigung. Man schreitet, durchdrungen von der Geste, die man vollbringen wird, von der Mission, die man sich angemaßt hat. Eine Spur von Jubel tritt an die Stelle der Raserei, wenn man sich sagt, daß man endlich ans Ziel gelangt ist, daß die Zukunft sich auf wenige Minuten beschränkt, auf eine Stunde höchstens, und daß man aus eigener Befugnis die Aufhebung der Gesamtheit der Augenblicke entschieden hat. – Dann folgt der beruhigende Eindruck, den die Abwesenheit des Nächsten hervorruft. Alle schlafen. Wie soll man eine Welt verlassen, in der man noch allein sein kann? Diese Nacht, die die letzte sein sollte, man bringt es nicht fertig, sich von ihr zu trennen, man kann nicht begreifen, daß sie schwinden kann, und man möchte sie gegen den Tag verteidigen, der sie untergräbt und bald überflutet.“

Der Sinn, der sich aus einem Weiterleben in offensichtlicher Sinnlosigkeit ergibt, ist eine bruchstückhafte, unendlich subjektivierte Wahrheit, die ihre Berechtigung aus einem einzigen gelebten Augenblick bezieht. Diesen Augenblick kann man auskosten, man kann ihn erinnern, aber er läßt sich nicht für andere Zwecke verbiegen, und er bleibt haltlos in reiner Gegenwärtigkeit. Das lebenslang abschnurrende Tag- und Nachtwerk des Zweifels zeigt sich davon unberührt; es geht seinen Gang, der einer immer wieder neu ansetzenden Vernichtung bei intensiver Selbstversorgung entspricht. Mit dem Wissen, das der Zweifel ermöglicht, läßt sich kein Staat machen; es ist brüchig und strafverschärfend zugleich, ein Wissen, das sich selbst erlösen kann, weil es vor den eigenen Gewißheiten kapituliert, die in einem entgrenzten und damit nichtssagenden Kosmos aufgehen. Was kostbar anmuten mag an den Erfahrungen des Zweifels, sind bloße Momentaufnahmen, denkwürdige Bilder, die den Stillstand ihrer eigenen Vergänglichkeit aufscheinen lassen: „Feststellen, daß allem die Grundlage fehlt, und nicht ein Ende machen, diese Inkonsequenz ist keine: im äußersten ist die Wahrnehmung der Leere mit der Wahrnehmung des Ganzen gleich, mit dem Eingehen ins Ganze. Man beginnt endlich zu sehen, man tastet nicht mehr ziellos, man beruhigt sich, man erlangt Festigkeit. Wenn es eine Chance des Heils außerhalb des Glaubens gibt, sollte man sie in der Fähigkeit suchen, sich am Kontakt der Irrealität anzureichern. – Und wenn die Erfahrung der Leere nur ein Trug wäre, sie verdiente dennoch, gemacht zu werden. Was diese Erfahrung sich vornimmt, das Leben und den Tod auf das Nichts zurückzuführen, und das mit dem einzigen Ziel, sie uns unerträglich zu machen. Gelingt es ihr manchmal – was mehr können wir wünschen? Ohne sie keine Remedur gegen die Krankheit des Seins, keine Hoffnung, auch nur für kurze Augenblicke die Süße der Ungeborenheit, das Licht des reinen Vorher wieder zu finden.“

Mit zunehmendem Alter hat sich Cioran immer mehr vom Tagesgeschäft der Verzweiflung zurückgezogen. Daß sich für sein Weltverständnis heute mehr Belange denn je finden lassen, mußte ihn nicht sonderlich beeindrucken: Die Menschheit geht den Weg, den sie gehen muß, wider besseres Wissen vielleicht, aber mit jener dummdreisten Sturheit, die auch den nächtlich wiederkehrenden Alpträumen eignet. Obwohl Untergangsszenarien an der Tagesordnung sind, möchte man das gute alte Prinzip Hoffnung noch nicht aufgeben, welches allerdings immer weniger Anlässe findet, sich bestätigt zu sehen. Cioran machte keine Anstalten, einem dahinsiechenden Optimismus wieder auf die Beine zu helfen; die Zukunftsvision, die er anzubieten hat, ist dafür von boshafter Eindringlichkeit: Der Mensch bringt sich selbst um, nicht weil er zuwenig, sonder weil er zuviel weiß.

„Immer wieder stellt sich die Frage, wie der Mensch enden wird. Es gibt zwei Möglichkeiten: durch Kriege oder durch inneren Verschleiß. Der Mensch ist ein Abenteurer. Und ein Abenteurer kann nicht gut enden. Ich habe eine Marotte, ich glaube, daß der Mensch enden wird, wenn man auch das letzte Heilmittel gefunden haben wird. Man kann sich vorstellen, daß die Wissenschaft eines Tages alle Krankheiten besiegen kann, und daran wird der Mensch zerbrechen. Man muß die Idee annehmen, daß der Mensch verschwinden muß. Der Mensch war von Anfang an von der Obsession des Wissens beherrscht, er hat also sein Unglück gewollt. Sein Schicksal ist klar vorausgesagt in der Genesis. Er ist Opfer seiner Wissensbegierde, das ist heute offensichtlich; er war bereits offensichtlich für den oder die Verfasser des Ersten Buches der Bibel, so daß diese ursprünglichen Wahrheiten die wahren Wahrheiten sind.“

Der Untergang also, über Jahrhunderte hinweg verzweifelt genau vorbereitet, scheint unabwendbar; die Frage bleibt nur, welche Generation das zweifelhafte Vergnügen haben wird, ihn endlich und endgültig zu erleben. Eine solche Gewißheit kann mutlos machen, sie kann aber auch zu einer stabilen Gelassenheit führen, die sich über das alltägliche Elend erhebt und nur noch jene großen Gedanken pflegt, die der persönlichen Endzeit und ihrer Entsorgung gelten. So verliert letztlich sogar der Tod seinen gewöhnlichen Schrecken, über den sich ohnehin streiten läßt. Cioran, längst ein mehr oder weniger weiser alter Herr, ließ die gepflegte Düsternis seiner Lebenserwartung in Heiterkeit ausklingen, einer Heiterkeit, die therapeutische Wirkung zeigt und als begründete Fortsetzung der Verzweiflung mit anderen Mitteln gelten kann: „In meiner Jugend dachte ich ununterbrochen an den Tod. Es ist merkwürdig: mit dem Alter denkt man weniger daran. Ich habe kürzlich einen Brief von einem Jugendfreund bekommen, der älter ist als ich. Er schrieb mir, daß er kein Interesse mehr am Leben habe. Ich wußte, daß meine Antwort ihm ziemlich wichtig sein würde, und schrieb ihm: Wenn du einen Rat von mir willst, dann nimm diesen: Wenn Du nicht mehr lachen kannst, dann kannst Du Dich töten. Aber solange Du noch lachen kannst, warte, denn das Lachen ist ein Sieg über das Leben und über den Tod, es ist ein Zeichen dafür, daß man Herr über alles ist. – Mein Vater war Priester. Einmal, nach einem Begräbnis, hat er uns erzählt, daß, nachdem man den Sarg eines jungen Mädchens ins Grab gesenkt hatte, deren Mutter ins Lachen ausbrach. Das war Wahnsinn, aber es ist nicht absolut sicher, daß es Wahnsinn war. Wenn ich es auch damals nicht ganz klar begreifen konnte, habe ich doch gespürt, daß der Tod und erst recht die Beerdigung eine unerträgliche und provokatorische Tragikomödie darstellen. Die Mutter konnte etwas so Ungeheuerliches und Undenkbares nicht ertragen. Das Leben und der Tod sind ein substanzloses Schauspiel, das das Lachen rechtfertigt. Die Schöpfung ist bloß ein Vorwand des Absoluten. Das Vedanta, das tiefste metaphysische System der Inder, behauptet mit Recht, daß Gott die Welt ‚nur aus Spiel’ geschaffen hat.“

Das Leben also ein Spiel, das in der Regel tödlich endet; wer es gelassen durchsteht, ohne von größeren Schicksalsschlägen gebeutelt zu werden, darf wohl schon von Glück reden. Ein gutes Gelingen ist damit noch längst nicht angezeigt, zumal das Gute selbst, wie auch im übrigen alles andere, durchgehend bezweifelt werden kann. Cioran, der den Zweifel zur metaphysischen Kunstform erhoben hat, ist seinen Anfängen bis zum Ende treu geblieben. Den Gedanken seiner schlaflosen Nächte bewahrte er ein ehrendes Andenken; sie begleiteten ihn, Sinnbilder ihrer selbst, in denen die Zeit auf Erinnerungsgröße schrumpfte und die lange Weile des Lebens auf den Stand ihrer menschenfernen Erlösung fiel: „Es ist dasselbe Lebensgefühl, dasselbe Seinsgefühl …, die Reaktion eines Aussätzigen, der nicht mehr der Menschheit angehören kann, ein Gefühl also von völliger Einsamkeit. Meine Vision des Lebens ist dieselbe geblieben. Ich kann die Art, wie ich das Leben gesehen habe, nicht ändern. Nur die Ausdrucksform ist eine andere … Die Schmach des Alterns besteht darin, daß man die Ideen mit verringerter Intensität erlebt. Man wird fast zur Karikatur seiner selbst. Zumindest war es kein Zufall, daß mein erstes Buch ein Buch der totalen Verzweiflung war. – Das Nichts lag in mir selbst, ich brauchte es nicht zu entdecken. Ein Vorgefühl davon hatte ich schon als Kind, durch die Langeweile, diesen Schlüssel zu abgründigen Entdeckungen. Ich kann genau sagen, wann ich als Kind zum ersten Mal die plötzliche Gewißheit hatte, daß ich die Zeit wahrnehme, daß mir die Zeit schlagartig fremd wurde … Auf einmal hatte ich dieses Gefühl der Leerheit, das Gefühl, an jenem Nachmittag, mit fünf Jahren, daß ich außerhalb der Zeit sei. Das habe ich seit damals immer wieder gespürt, es ist eine fast tägliche Erfahrung geworden.“

Letzte Änderung: 17.07.2023 | Erstellt am: 16.07.2023

E.M. Cioran Auf den Gipfeln der Verzweiflung

Deutsch von Ferdinand Leopold

181 S., brosch.

ISBN-13: 9783518241622

Bibliothek Suhrkamp Bd. 1008

Suhrkamp Verlag, Berlin 2019