Vor 150 Jahren, einige Wochen nach dem Ende der Pariser Kommune, wird – gewissermaßen als Gegenprogramm – Marcel Proust geboren. Sein Leben lang wird er an Asthma leiden und sich seine Autorenexistenz erschreiben, die sich mit dem Großwerk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ausweist. Otto A. Böhmer schildert, wie es dazu kam.

Proust und die Zeichen des Glücks

Von einem Schriftsteller, einem begabten zumal, erwartet man viel: Er soll genau beobachten, beschreiben, zuhören können, er soll mit der Sprache mindestens so pfleglich umgehen wie mit einer Geliebten, und an den üblichen Vordergründigkeiten, der Fassadenwelt von Menschen, Dingen und Geschehnissen, soll er sich besser nicht verhaken, denn man traut ihm mehr zu. Gerade der Umgangston nämlich, den er seiner Realität gegenüber anschlägt, kann verräterisch wirken, da aus ihm herauszulesen ist, ob er sich lieber an der Oberfläche bewegt oder die tieferen Gewässer ansteuert. Während die Erwartungshaltung im Hinblick auf Sprachbegabung und erhöhte Sensibilitätswerte eines Schriftstellers sich am Gewohnten bemißt und somit, womöglich, nah am bewährten Klischee steht, läßt sich aus seinem Vermögen, hinter die Erscheinungen zu schauen, eine Art Gütesiegel abziehen, das seinem ganzen Werk aufgeklebt werden kann. So sind aus den Schriftstellern, die sich den zweiten, den durchdringenden Blick zu eigen machten und die Welt, sei sie nun inwendig oder von fern her gespiegelt, in ergreifenden Sprachbildern festgehalten haben, veritable Dichter geworden; an sie erinnert man sich, weil sie der gewöhnlichen Vergänglichkeit das Ungewöhnliche eines zeitenthobenen Kunstwerks entgegenstellten. Ein Dichter, der diesen hohen Anspruch geradezu mustergültig und fast schon legendenhaft in große Literatur umsetzte, war Marcel Proust. Sein mehrbändiges Hauptwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist zur Programmschrift geworden, zum geflügelten Wort, das literarische Erträge im Gefolge hat, die noch immer einzusehen sind und vom Leser am eigenen Erleben überdacht und ergänzt werden können. Ein größerer Erfolg läßt sich für ein literarisches Werk nicht denken; die Nachwelt urteilt zudem oft gnädiger als die Umwelt. Das mußte auch Proust erfahren: Er wußte bereits als Junge, daß er Schriftsteller werden wollte; schon die einfache Wahrnehmung, die für andere ein bloßes Wirklichkeitssignal blieb, bedeutete ihm, daß das Gesehene nicht nur gesehen, sondern auch bedacht und beschrieben werden wollte: „So nun, völlig außerhalb von jeder literarischen Absicht und ohne einen Gedanken daran, fühlte ich meine Aufmerksamkeit gefangen von einem Dach, einem Sonnenreflex auf einem Stein, dem Geruch eines Weges, und zwar gewährten sie mir dabei ein spezielles Vergnügen, das wohl daher kam, daß sie aussahen, als hielten sie hinter dem, was ich sah, noch etwas verborgen, das sie mich zu suchen aufforderten, und das ich trotz aller Bemühungen nicht zu entdecken vermochte. Da ich genau fühlte, daß es in ihnen war, blieb ich unbeweglich stehen, um sie anzuschauen, um den Versuch zu machen, mit meinem Denken über das Bild oder über den Duft noch hinauszugelangen. Wenn ich dann meinen Großvater einholen und meinen Weg fortsetzen mußte, suchte ich, sie wiederzufinden, indem ich meine Augen schloß; ich konzentrierte mich völlig darauf, genau die Linie des Daches, den exakten Farbton des Steines wiederzufinden, die, ohne daß ich begreifen konnte, warum, mir mit etwas angefüllt schienen und bereit, sich zu öffnen, um mir auszuliefern, wovon sie selbst nur die Hülle waren.”

Mit geschlossenen Augen sehen, um besser zu sehen und zum Kern der Dinge vorzustoßen, die allesamt eine Ansichtsseite haben, welche ihr Wesen verbirgt: Dieser Erkenntnisschulung unterzieht sich der junge Proust mit einer Leidenschaft, die seine Altersgenossen eher in die üblichen Zerstreuungen investieren. Trotzdem oder gerade deswegen hat er daran seinen Spaß; seine Erkundung der Welt, das ahnt er früh, ist eine Wahrheitssuche, die keinen Anfang und kein Ende kennt. – Marcel Proust wird am 10. Juli 1871 in Paris geboren. Der Vater ist Professor für Hygiene und als Generalinspekteur der Sanitätsdienste ein anerkannter und wohl auch gefürchteter Fachmann; die literarischen Ambitionen seines Sohnes, der seiner Meinung nach lieber Jurist oder Bankier werden soll, verfolgt er, seiner Profession gemäß, mit gesundem Mißtrauen. Den vollkommenen Gegenpart zum strengen und ernüchternden Vater verkörpert die Mutter: Jeanne Proust wird als zartes, hochempfindsames Geschöpf geschildert, in deren Liebe sich der kleine Marcel so dauerhaft einhaust, daß er davon auch als Erwachsener nicht lassen mag. Er ist ein kränkelndes Kind; mit acht Jahren erleidet er erste heftige Asthmaanfälle, die ihn ein Leben lang begleiten; seine Krankheit macht er gern zum Thema, was allerdings mehr Nachteile als Vorteile hat. In einem Brief schreibt er: “Die Worte ‘Ich war so krank’, ‘Ich bin immer noch leidend’ sind von mir so oft ausgesprochen worden und drücken nur noch einen beinahe gewohnten Zustand aus, der zwar quälend ist, ohne jedoch eine gelegentliche briefliche Beziehung zu anderen auszuschließen; ich hege daher starke Befürchtungen, daß sie farblos und ohne jede Kraft der Entschuldigung und Absolution an Ihre allzusehr daran gewöhnten (ich will nicht sagen: ungläubigen) Ohren dringen. Und dennoch ist es so; ich war furchtbar krank, fast ständig ans Bett gefesselt …”

Tatsächlich gewöhnt sich Proust an die Krankheit, so wie sich auch die anderen daran gewöhnen, die seine Klagen nicht recht ernst nehmen. Der zarte Junge aus wohlhabendem Elternhaus wird geschont und erlebt eine behütete Kindheit, deren Hüterin vor allem die Mutter ist; der Vater geht mit freudloser Miene seinen Amtsgeschäften nach. In Paris besucht Proust das renommierte Lycée Condorcet; er interessiert sich für Literatur und, mehr noch, für Philosophie. Auch die Sprache der Naturwissenschaften, die damals beginnen, ihren bis heute immer höher aufgetürmten Erkenntnisanspruch zu errichten, färbt auf ihn ab, was allerdings ein eher unmerklicher Prozeß ist, der sich erst später, in den Beschreibungskünsten seines Hauptwerks, zu erkennen gibt. Die Ferien verbringen die Prousts meist in Illiers in der Nähe von Chartres, wo die Familie seines Vaters ihre Wurzeln hat. Beauce und Perche heißen die historischen Landschaften, die hier ineinander übergehen und sich, auf anmutige Hügel verteilt, zu einem Ensemble von Wäldern und Wiesen, von Städtchen und beschaulichen Herrensitzen formieren, das Proust später zur literarischen Landschaft von Combray veredelt, einer künstlichen, nicht erkünstelten Region, die sich dem Blick anschmiegt und tiefere Spuren hinterläßt als das Original, dem sie nachempfunden wurde. Hier findet sich auch die Zeichengebung, die Herausforderung, die den jungen Proust zum Schreiben bringt. Eines ihrer stärksten, vor allem aber standfestesten Motive sind die Kirchtürme von Martinville; sie stehen am Horizont seiner Wahrheits- und Wesenssuche, an ihnen erprobt der angehende Dichter, in behutsamen Annäherungen, die Möglichkeiten seiner Sprache: “An einer Wegbiegung hatte ich auf einmal jenes besondere Lustgefühl, das keinem anderen glich, beim Anblick der beiden Kirchtürme von Martinville, auf denen der Widerschein der sinkenden Sonne lag und die infolge der Wagenbewegung und der Windung der Straße den Platz zu wechseln schienen; es kam dann noch der von Vieuxvicq hinzu, der von den beiden anderen durch einen Hügel und ein Tal getrennt, etwas höher in der Ferne liegt und ihnen dennoch ganz nah benachbart schien. Beim Feststellen und Einprägen der Form ihrer Spitze, der Verschiebung ihrer Linien, der Oberflächen, auf denen die Sonne lag, fühlte ich, daß ich noch nicht am Ende meiner Eindrücke war, daß etwas sich noch hinter dieser Bewegung, dieser Helligkeit befand, etwas, das sie zu enthalten und zugleich zu verbergen schienen.”

Marcel Proust gehört dem begüterten Bildungsbürgertum an, er hat eine Vorliebe für die Welt der Salons und des müden, vornehmen Adels, der sich mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft beschäftigt, von der ohnehin zu befürchten steht, daß sie kälter, härter, gedankenloser wird, als es eine erwartungsfroh gestimmte Gegenwart vermuten läßt. Seine Herkunft hat indes den Vorteil, daß er sich kaum je Geldsorgen machen muß und auch bei der Berufswahl Gelassenheit an den Tag legen kann. Er studiert an der Sorbonne, dient ein Jahr als Freiwilliger in der Infanterie, wird Assistent an der Mazarin-Bibliothek in Paris; er veröffentlicht Aufsätze und kleinere Prosastücke, all das ohne Leistungsdruck und begleitet von seiner Krankheit, die er, auch weil sie ihm viel Zeit zum Nachdenken läßt, zu seiner eigentlichen Lebensgefährtin erklärt. Mit 25 veröffentlicht er sein erstes Buch Tage der Freuden, das, beschwert durch eine opulente Ausstattung, zu einem beachtlichen Mißerfolg wird. Proust läßt sich jedoch nicht beirren, seine Kunst steht in ihrer wesentlichen Wachstums- und Reifephase. Wie man sich das Porträt des Dichters als junger Mann vorzustellen hat, zeigt die Beschreibung eines Freundes: “Er hatte große schwarze Augen, die voller Glanz waren, einen Blick von ungewöhnlicher Sanftmut, eine noch sanftere, etwas atemlose Stimme. Er kleidete sich sehr wählerisch, trug breite Aufschläge aus Seide, eine Rose oder Orchidee im Knopfloch seines Gehrocks, einen Zylinder mit flachem Rand, den man bei Besuchen neben dem Fauteuil ablegte. Mit zunehmender Krankheit und ermutigt durch das Gefühl hinreichender Vertrautheit, das ihm erlaubte, sich nach Belieben anzuziehen, erschien er in den Salons und sogar des Abends nur noch in seinem Pelzmantel, den er im Sommer wie im Winter anbehielt, weil ihn beständig fror.”

1903 stirbt Prousts Vater, zwei Jahre später die Mutter. Sie, die immer an ihren Sohn geglaubt hat, kann nicht mehr miterleben, was sich nun doch noch abzuzeichnen beginnt: der literarische Erfolg ihres Sohnes, der so ungewöhnlich ist wie sein gesamtes, auf Nachtrag und Anverwandlung beruhendes Werk. Von 1909 an schreibt er an seinem Opus magnum, und er entwickelt dafür, notgedrungen, eine Existenzform, die seinem nicht gerade volkstümlichen Erkenntnisinteresse entspricht: Abgeschirmt von der Außenwelt haust er in einem mit Kork tapezierten Zimmer, in das keine Geräusche und keine profanen Neuigkeiten dringen sollen; die Fenster bleiben geschlossen, aber über “die Arbeit des Bewußtseins”, so nennt er sein ausschwärmend feststellendes Schreiben, gewinnen sie Durchlässigkeit zu einer Zeit hin, die nicht mehr ihr gewöhnliches Abschnurren zu erkennen gibt, sondern das Beharrende in Formgebung und Bedeutungsgehalt. Noch immer stehen die Kirchtürme von Martinville als Zeichen am Horizont, und je mehr die Ansichten, die sie bieten, nachgezeichnet werden können, scheint eine andere Wirklichkeit in ihnen auf: „Die Kirchtürme wirkten so fern, und es sah aus, als ob wir uns ihnen nur wenig näherten, so daß ich ganz erstaunt war, als wir gleich darauf vor der Kirche von Martinville hielten. Ich wußte nicht, weshalb es mich glücklich gemacht hatte, sie am Horizont zu erblicken, und der Zwang nach dem Grunde zu forschen, lastete quälend auf mir; ich hatte Lust, die Erinnerung an die sich verschiebenden Linien in meinem Kopf aufzubewahren … Bald darauf war es, als ob die Umrißlinien und besonnten Flächen wie eine Schale sich öffneten und etwas, was mir in ihnen verborgen geblieben war, nunmehr erkennen ließen; es kam mir ein Gedanke, der einen Augenblick zuvor noch nicht in meinem Bewußtsein war und der sich in meinem Hirn zu Worten gestaltete …”

Die Erkenntnis, die Proust im Verlauf seiner nahezu unermüdlichen Bewußtseinsarbeit zuwächst, ist, daß die Dinge anders sind als sie scheinen. Setzt man sie in Wissen um, so unterliegen sie der gewöhnlichen Schnellebigkeit, dem Zugriff der Zeit und den jäh wechselnden Aufmerksamkeitskonzentraten. Das Bewußtsein wird zum Strom, das keinen wesentlichen Halt gewährt. Bei genauerem Hinsehen indes sind Inseln im Strom auszumachen, Orte der Wahrheit und Gewißheit, die scheinbar unberührt bleiben von Verwitterung, Verfall und Vergänglichkeit. Es sind Orte einer Erinnerung, die sich selbst einsichtig wird. Prousts eigentliche Entdeckung ist eine besondere Form der Erinnerung, die sich dort auftut, wo das willkürliche, das intellektuelle Gedächtnis nichts mehr aus sich herauszuholen vermag. Das andere, das unwillkürliche, das poetische Gedächtnis entfaltet sich, wenn ein gegenwärtiger Sinneseindruck mit einer Erinnerung verschmilzt, die anscheinend nur darauf wartet, aufgerufen zu werden und sich in ganzer Fülle zu zeigen. Dieser Vorgang kommt einer Zeugung gleich: Ein neues Wesen im Wissen entsteht, das der Zeit enthoben wird und glückhafte Hellsichtigkeit gewährt. Das berühmteste Beispiel, das Proust für sein kunstvolles Erinnern angibt, benennt einen profanen Vorgang: der Erzähler kostet ein Stück Madeleine, einen kleinen Kuchen, den er zuvor in Tee aufgeweicht hat: “In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit einem Schlage waren mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu harmlosen Mißgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unserer Sinne geworden, es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag, gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt: oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst. Ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zu fühlen. Woher strömte diese mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, daß sie mit dem Geschmack des Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging und von ganz anderer Wesensart war. Woher kam sie mir? Was bedeutete sie? Wo konnte ich sie fassen?”

Die Beantwortung dieser Fragen bedeutet, auch die Zeit wiedergefunden zu haben, nach der Proust zuvor so lange schon und so sorgfältig gesucht hat. Es zeigt sich nämlich, daß die Zeit angehalten werden kann, wenn sie sich der unwillkürlichen Erinnerung ergibt; dann leuchtet das Vergangene wieder auf, klarer als je zuvor, und das Gegenwärtige spricht ihm Gewißheit zu. Es sind die illuminierten Ideen des Geschehenen, die das Bewußtsein in unwiderruflichen Momenten herrisch besetzt halten; in ihrer Schönheit dulden sie keinen Widerspruch, sondern sind ein reines Geschenk. Proust setzt, wenn man so will, eine Grundüberzeugung der platonischen Philosophie in Poesie um; sie besagt, daß es bleibende Urbilder gibt, auf die sich unsere Erkenntnisse in wehmütiger Wiedererinnerung richten. Aus ihr, aus der Wiedererinnerung, fällt für uns “ein kleines Quantum reiner Zeit” ab, das sich, einmal beim Wort genommen, auch als Anweisung zum Glück lesen läßt, als Versprechen, als Heimkehr in ein beträchtlich geläutertes Ich: “Dieses Wesen nährt sich einzig von der Essenz der Dinge und findet in ihr allein seinen Bestand und seine Beseligung … Sobald ein bereits gehörtes Geräusch, ein schon vormals eingeatmeter Duft von neuem wahrgenommen wird, und zwar als ein gleichzeitig Gegenwärtiges und Vergangenes, ein Wirkliches, das gleichwohl nicht dem Augenblick angehört, ein Ideelles, das deswegen dennoch nichts Abstraktes bleibt, wird auf der Stelle die ständig vorhandene, aber gewöhnlich verborgene Wesenssubstanz aller Dinge frei, und unser wahres Ich, das manchmal seit langem tot schien, aber es noch nicht völlig war, erwacht und gewinnt neues Leben … Eine aus der Ordnung der Zeit herausgehobene Minute hat in uns, damit er sie erlebe, den von der Ordnung der Zeit freigewordenen Menschen wieder neu erschaffen. Man kann aber wohl verstehen, daß dieser nun Vertrauen zu seiner Freude faßt, selbst wenn der einfache Geschmack einer Madeleine nicht logischerweise die Gründe für diese Freude zu enthalten scheint, verstehen auch, daß das Wort Tod keinen Sinn für ihn hat; was könnte er, der Zeit enthoben, für die Zukunft fürchten?”

Zusammen mit seiner Krankheit verbarrikadiert sich Marcel Proust vor der Welt, der er keineswegs unversöhnlich gegenübersteht, warum auch; er hat ja ihre wahre Schönheit gesehen. Proust stirbt am 18. November 1922. Für die Zukunft muß er tatsächlich nichts fürchten, der Tod ist ein Wort ohne Sinn: „Man kann nur sagen, daß alles in unserem Leben sich so vollzieht, als träten wir bereits mit der Last in einem früheren Dasein übernommener Verpflichtungen in das derzeitige ein … Alle diese Verpflichtungen, die im gegenwärtigen Dasein nicht hinlänglich begründet sind, scheinen einer anderen, auf Güte, auf Gewissenhaftigkeit, auf Opferbereitschaft basierenden Welt anzugehören, einer Welt, die vollkommen anders als unsere hiesige ist, aus der wir aber gekommen sind, um auf dieser Erde geboren zu werden, bevor wir vielleicht in jene zurückkehren, um wieder unter der Herrschaft jener unbekannten Gesetze weiterzuleben, denen wir gehorchen, weil wir ihr Gebot in uns trugen, ohne zu wissen, wer es dort eingeschrieben hat – Gesetze, denen alle vertiefte Arbeit des Geistes uns näherbringt und die unsichtbar – vielleicht nicht einmal das! – einzig den Narren bleiben.”

Letzte Änderung: 17.01.2022 | Erstellt am: 17.01.2021

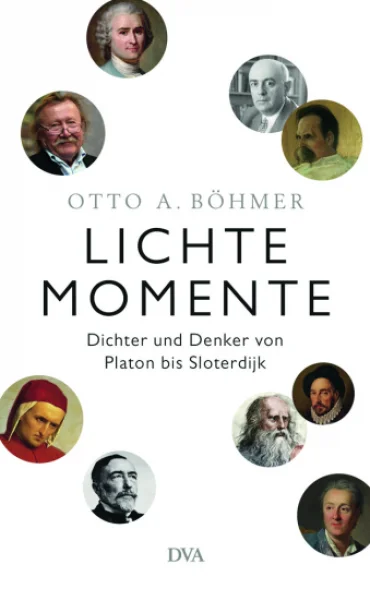

Otto A. Böhmer Lichte Momente. Dichter und Denker von Platon bis Sloterdijk.

Gebunden

352 Seiten

ISBN 978-3-421-04803-5

DVA, 2018