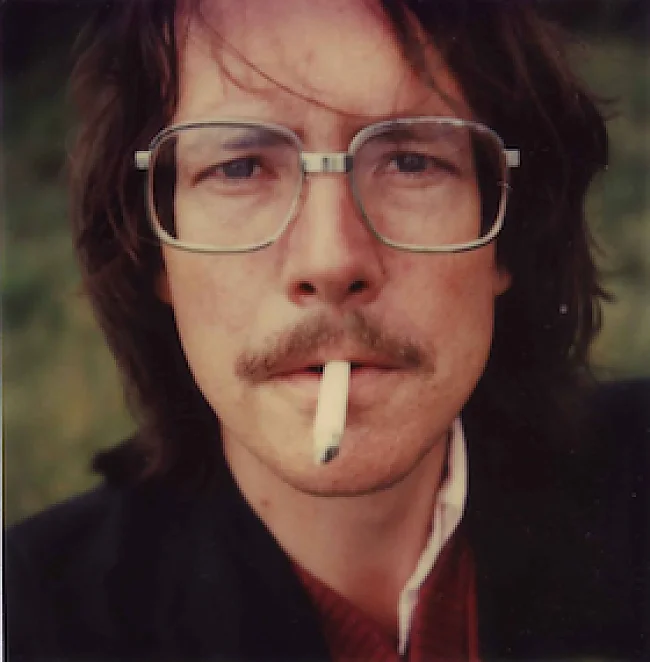

Peter Handke, der seine schriftstellerische Arbeit stets jenseits des sogenannten Mainstreams sah, hat sich Mitte der 1960er-Jahre mit provozierenden Stücken bekannt gemacht, aber auch mit einer neuen Empfindsamkeit, mit der er sich im widrigen Literaturbetrieb durchsetzte. Nun hat er »für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat« den Literatur-Nobelpreis 2019 bekommen. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir den erhellenden Vortrag des Suhrkamp Cheflektors Raimund Fellinger.

Drei Vorbemerkungen bieten sich in Klagenfurt an.

Die spielerische-ernste beginnt mit einem Zitat. „Damit ist Ihnen garantiert, dass private Mitteilungen zur Person entfallen werden. Es trifft sich mit meiner Überzeugung: sie seien ohnehin wenig von Belang.“ Das anwesende, hochgelehrte Publikum kann die Sätze leicht ihrem Urheber zuschreiben, zumal auch er eine Reise nach Klagenfurt angetreten hat, und sollte im Gedächtnis behalten: Anekdoten über Peter Handke, Enthüllungen über das Verlagsleben, neueste Nachrichten vom Handke-Stammtisch werden hier nicht ausgebreitet. Will sagen: Das Personalpronomen der ersten Person Singular tritt nicht auf, es sei denn in Zitaten.

Zweiter Vorspruch: Die Darlegungen gehen von einem parteiischen Standpunkt aus. Sie ergreifen Partei für den Autor. Und für den Verlag, obwohl das Verhältnis zwischen Peter Handke und dem Suhrkamp Verlag sich als konfliktreich erwies, wie zu zeigen sein wird. Dennoch ist eine Parteinahme für beide zugleich nicht ausgeschlossen.

Dritte einleitende Bemerkung: Damit stützen sich die heutigen Glossen auf Benjamins zweite der dreizehn Thesen zur Technik des Kritikers (in „Einbahnstraße“): „Wer nicht Partei ergreifen kann, der hat zu schweigen.“ Der Untertitel dieser Glossen bezieht sich auf die erste These in ihrem schlichten Diktum: „Der Kritiker ist Stratege im Literaturkampf“. Indem sie den Autor zum Strategen erklären, unterstellen sie einerseits bewußte Positionsnahmen, anderes intentionales Verhalten, nachdem die vom Autor eingenommene Position eine aus den jeweiligen Konstellationen sich ableitende Reaktion ist, die ihrerseits vorgängig in seinem Werk gründet, das sich seinerseits unablässig verändert und damit neue Strategien erzeugt, usw. Man sieht: Generalversuche der theoretischen Art stehen vor Herausforderungen.

Genug der Warnungen, obwohl auch der Titel des Vortrags der Erläuterung bedarf:

Er, der Auskunft über einige Voraussetzungen von Produktion und Distribution des Werks von Peter Handke verspricht, steht zwischen Anführungszeichen. Allerdings wären unter Berücksichtigung germanistischer Akkuratheit neben den doppelten Anführungszeichen einfache Anführungszeichen notwendig: Es ist ein Zitat im Zitat. Der Satz wird in einem Brief des Autors als wörtliche Äußerung dem Verleger zugeschrieben. Unter dem Datum des 21. Februar 1975, Handke hat gerade das Manuskript von Die Stunde der wahren Empfindung abgeschlossen und Siegfried Unseld zugesandt, schreibt er: „Richtig enttäuscht hat mich Deine Angabe über die Zahl der vorbestellten Exemplare von ,Die Stunde der wahren Empfindungʻ – an die 5.000, sagtest Du, und vorher: „Das am meisten bestellte Buch“: da hatte ich nur das Gefühl einer Jämmerlichkeit. Was mir zu schaffen macht: dass es mir vorkommt, als müsste ich mit jedem neuen Buch fast neu anfangen, mich den Lesern und den sogenannten Vermittlern, den Buchhändlern, zu nähern. Das ist natürlich einerseits spannend, andrerseits aber so ermüdend … Sag nicht, ich sei ,verwöhntʻ (von den endlichen Verkaufszahlen) – nein, ich habe mir daraus nur das Bewusstsein abgeleitet, zugleich für mich, aber auch für viele andre zu schreiben, über literarisch Definierte hinaus, – und diese vielen andern tragen eben zu meiner Arbeits- und Daseinslust wesentlich bei. […] Als ich das Manuskript Dir zukommen ließ, hast Du Dich nicht, wie bis dahin immer, nach der Lektüre vor mir geäußert. Ich sage offen, daß ich unruhig war und deswegen von mir aus in Frankfurt anrief. Du sagtest darauf nichts, als (…) daß Du ,begeistertʻ seist – und dann hörte ich einen Satz, den ich nie vergessen werde: Du sagtest einem Autor, der ja immerhin schon einigermaßen gelesen wird, als zweiten Satz: ,Dieses Buch wird seine Leser finden.ʻ Was Du da sagtest, schlug mir ein richtiges Loch ins Bewußtsein – es war nicht nur nichtssagend und erschreckend unpersönlich, sondern auch bezeichnend. (…) Mir war es jedenfalls, ich hätte nichts als ein Produkt abgeliefert, zur versprochenen Zeit, und dieses Produkt ,würde nun seine Käufer findenʻ.“

Peter Handke wiederholt mehrfach den Satz Unselds betreffs der Leser wortwörtlich, in fiktiven wie in nicht-fiktionalen Arbeiten, und zwar über den Tod ihres präsumtiven Urhebers hin. In chronologischer Reihenfolge: In einem schriftlich festgehaltenen Geburtstagsständchen zu Unselds 60. Geburtstag im Jahr 1984 wird die Äußerung in einer Reihe mit anderen Statements gestellt: „Der Verleger ist da, auch wenn er verreist ist. Ein Manuskript liest er nicht bloß, sondern zieht sich damit zurück. Danach läßt er dem Autor seine Illusionen, oder er macht sie ihm. Er schreibt: ,Der Verleger freut sich, ein publikationsfähiges Manuskript in Händen zu habenʻ; oder: ,Dieses Buch wird seine Leser findenʻ; oder er sagt am Telefon: ,„Dein bestes Buchʻ; oder gar: Meisterwerk!ʻ (Dieses Wort hat er zunächst durch eine Schweigeminute vorbereitet.) Der Verleger vermittelt dem Autor, wie einzig er, der Autor, sei. Dabei ist einzig nur er, der Verleger.“ Im 1994 erschienenen Mein Jahr in der Niemandsbucht besucht in besagter Gegend ein Verleger den Autor des „Märchens aus den neuen Zeiten“: „Was den Titel anging, gab der Verleger mir dann zu bedenken, daß das Wort ,Niemandʻ, so wie etwa auch ,Schwelleʻ oder ,Fluchtʻ, auf einem Buchumschlag negativ und abschreckend wirke, und daß es unzeitgemäß sei, die Haupthandlung – da hatte er mich durchschaut – in einer abgelegenen Vorstadt anzusiedeln, eine Geschichte von heute habe in den Zentren zu spielen, doch könnte das Buch trotzdem seine Leser finden – weil ich es sei.“ In seine Dankesrede anläßlich der Verleihung des Siegfried Unseld Preises im Jahr 2004 bemerkt Handke im wohlwollenden Rückblick auf den Brief aus dem Jahr 1975: „Rainer Weiss hat aus dem Briefwechselband einen Brief vorgelesen, zur Zeit ,Der Stunde der wahren Empfindungʻ, wo ich gekränkt erscheine über einen Satz von Siegfried Unseld über das Buch: ,Dieses Buch wird seine Leser finden.ʻ Aber wenn es so war, kam das nicht aus dem Inhalt des Satzes, sondern aus dessen Sprache. Und dagegen habe ich in einem Briefchen protestiert.“

Diesem „Briefchen“, immerhin zwei maschinenschriftliche Seiten und mit das umfangreichste im gesamten Briefwechsel, könnte jenes andere von 1981 beigesellt werden, das inzwischen in einschlägigen Kreisen Bekanntheit erlangt und in dem Handke seine Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag aufgekündigt hat, weil Unseld, in einer Aktion, die für diesen nur auf den eigenen Vorteil bedachten Verleger, so die Meinung des Briefschreibers, prototypisch zu begreifen ist, ein Manuskript, obwohl vom Autor noch nicht freigegeben, Dritten zur Kenntnis gebracht hat.

Einige Bemerkungen zum Brief von 1975 sind erforderlich, um Peter Handkes Einstellung zum Eigen-Betrieb wie zum Kulturbetrieb verständlich zu machen:

Erstens: Generelle Vorbehalte gegen die Verleger als „Rechteinkäufer“, wie sie in Mein Jahr in der Niemandsbucht bezeichnet werden, grundieren die Beziehung zwischen Autor und Verlag. Dabei stellt das aktuell thematisierte Verhalten Siegfried Unselds nur eine Bestätigung des Immer-Schon-Ablaufenden dar.

Zweitens: Im erwähnten Märchen aus den neuen Zeiten findet sich eine weit schärfere Ablehnung dessen, was gegenwärtig häufig als „Verwerter“ bezeichnet wird, ein Anathema gegen alle Zwischeninstanzen: Der Sänger statuiert aus eigener Kraft und Vollmacht: „Die zwischen meinen Sachen und der Welt gibt es nicht. Sie sind nicht. Ich mache sie hiermit ungeschehen. Ich beschließe: Alles, was ich bisher getan habe und noch tun werde, gehört mir und niemandem.“ Ohne Handke zum Vorläufer des Self-Publishing stilisieren zu wollen, ist an dieser Wunschvorstellung ablesbar, Verlagsstrukturen, zumal in ihnen notwendigerweise die Arbeit auf mehrere Autoren ausgerichtet ist, zu ersetzen durch einen Ein-Mann-ein-Autor-Verlag.

Drittens: Handke realisiert, daß jedes seiner Bücher sich seine Leser immer aufs Neue erobern muß – nur so können seine Arbeiten ihre Leser finden. Die Begründung für diese unentwegten Leserfindungsaktion sind zu benennen. Sie folgt aus einer Beschreibung seines Produktionsprozesses.

Eine Möglichkeit, Handkes Position während des Produktionsprozesses seiner Bücher zu begreifen, bestünde in einer historischen Einordnung der Beziehung Autor-Verleger, wie sie Siegfried Unseld in seinen buchhistorischen Studien beleuchtet hat, von Goethe bis Brecht und Hesse. Ein anderer Versuch könnte die Handkesche Stellung konturieren vor dem Hintergrund der Beziehung zwischen Thomas Bernhard und Siegfried Unseld, wie sie z. B. in ihrer Korrespondenz nachvollziehbar wird. Schließlich ist man versucht, die Besonderheit Handkes in seiner ersten öffentlichkeitswirksamen Äußerung zu verorten, dem Auftritt bei der Tagung der Gruppe 47 in Princeton im Jahr 1966, um ihn auf diese Weise als Rebell seit seiner Geburt als Schriftsteller auszugeben. In ein solches Narrativ, das als ein Verfahren im Schwange ist, Bezüge des Erzählten zur Wahrheit und Wirklichkeit aufzukündigen, würde sich bruchlos „Publikumsbeschimpfung“ als das erste Stück einfügen: Wird da nicht bereits die Institution Theater abgelehnt? Solche Bemühungen, die Leistungen – wenn dieser Begriff denn erlaubt ist – Handkes herauszuarbeiten, mögen sich durchaus als fruchtbar erweisen, sind gleichwohl unzureichend, lassen sie doch die Kette, die vom ersten Herantasten an eine Prosa- oder Dramenidee bis zum fertigen Buch und der nachfolgenden Rezeption reicht, außer acht – zumal sie bei diesem Autor für jedes Einzelwerk eine unverwechselbare und nicht zu wiederholende Gestalt annimmt. Solche sich ständig wandelnden Formen beruhen ihrerseits auf einem nichtwandelbaren Prinzip, das Handke 1967 in die Worte faßt: „Eine Möglichkeit besteht für mich jeweils nur einmal. Die Nachahmung dieser Möglichkeit ist dann schon unmöglich.“ Und 2006 erklärt er im Gespräch mit Peter Hamm: „Aber vielleicht ist das der Fluch der Begabung, daß, wenn man mal einen Weg findet, man sich einbildet, daß der Weg ein Weg ist. Was er nie ist. Es gibt keinen Weg, im Schreiben, man muß ihn immer neu finden.“ Genau darauf zielt Handkes Satz, der Kultstatus erlangt hat und mit dem das Journal „Phantasien der Wiederholung“ schließt: „Ich werde mich entschlossen verirren.“ Und wenn er ein Scheitern befürchtet, richtet er die Aufforderung an sich: „Sei nicht so arg besorgt ums Verirren; das Verirren gehört zu dir.“ „Auch Beethoven sehe und höre ich als einen, der sich ,entschlossen verirrtʻ hat (die Klaviersonaten); ein aber gar melodiöses Sichverirren.“

Damit solch permanente Umwälzung bei der Suche nach Neuem nicht im Weglosen endet, müssen zumindest die Suchvorrichtungen in ihren Prozeduren konstant bleiben. Die Mechanismen dazu bildeten sich erst im Lauf des Schreibens heraus: Sie waren zu Beginn noch nicht vollständig versammelt. Gleich blieb, von den ersten Prosaarbeiten bis zu der 560seitigen Erzählung „Die Obstdiebin“, einerseits die konzentrierte, Tag für Tag fortgeführte, und nur für Notfälle und Recherchezwecke unterbrochene Arbeit am Typoskript; andererseits geschah die Niederschrift rasch, was darauf schließen läßt, daß die jeweiligen Arbeiten bereits in der Frühzeit auf Vorarbeiten zurückgriffen. Ein Beispiel: „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ entstand in einer ersten Schreibmaschinen-Fassung zwischen Mitte März und Mitte April 1969, die handschriftliche Version der „Obstdiebin“ zwischen dem 1. August und dem 30. November 2016. Bei solch vorgeblicher Leichtigkeit des Schreibens wirkt es für den Autor als eine Art Alarmsignal, wenn das Anwachsen des Typoskripts, wie etwa bei der Erzählung „Langsame Heimkehr“, nicht mehr scheinbar unbeschwert vonstatten geht.

Die Abweichungen von diesem Modell sind signifikant: Ab dem Mai 1989, mit der Niederschrift des „Versuchs über die Müdigkeit“, löst der Bleistift als Produktionsmittel die Schreibmaschine ab. Damit verlaufen auch die Produktionsstufen in andre Bahnen. Erlebte beim Einsatz der Maschine die zunächst einzeilig abgetippte Version einen ersten Korrekturgang durch eine neue, zweizeilige Abschrift, übernahmen die Transformation der handschriftlichen Vorlage in eine Schreibmaschinenfassung danach Dritte.

Seit der Entstehung von „Die Stunde der wahren Empfindung“ verfügt die Nach- oder Mitwelt über Informationen zu jenem Material, das der ersten Niederschrift zugrunde lag. Bei „Der Stunde der wahren Empfindung“ stützte sich der Autor auf fünf Spiralhefte im kleinen Taschenformat. Die dort formulierten Sätze oder Satzfragmente wurden in die erste Niederschrift integriert, die Übernahme durch Abhaken gekennzeichnet. Ihre Funktion beschreibt Handke: „Diese Aufzeichnungen [wurden] in der Absicht begonnen, sie in einen Zusammenhang zu bringen […]. Die täglichen Wahrnehmungen wurden also im Kopf zunächst übersetzt in das System, für das sie gebraucht werden sollten, ja, die Wahrnehmungen an sich, wie sie zufällig geschahen, wurden auch schon ausgerichtet für einen möglichen Zweck. Eindrücke, Erlebnismomente, bei denen es nicht gelang, sie auf den gemeinsamen Bezugspunkt der im voraus gewählten literarischen Form einzustellen, wurden dabei vernachlässigt; sie konnten vergessen werden.“ Die die Wahrnehmungen strukturierende Systeme, in die die für die geplanten Erzählungen, Romane, Stücke oder Gedichte gemachten Aufzeichnungen eingefügt werden sollen, bezeichnete er in einem Notizbuch aus dem Jahr 1978, archivarisch mit der Nummer 48 versehen, als „Struktur- und Funktionselemente“. Dabei handelt es sich um die Makrostruktur des jeweilige Projekts. Schon gleich zu Beginn fing Handke jedoch an, „die nicht-projektdienlichen Bewußtseins-Ereignisse sofort festzuhalten. […] So gab [es] nur noch die spontane Aufzeichnung zweckfreier Wahrnehmungen. […] Ich übte mich nun darin, auf alles, was mir zustieß, sofort mit Sprache zu reagieren, und merkte, wie im Moment des Erlebnisses gerade diesen Zeitsprung lang auch die Sprache sich belebte und mitteilbar wurde.“ Das Vorhaben hat zur Konsequenz: die Aufzeichnungen haben in allen Lebenslagen zu erfolgen, folglich muß das Format der Hefte, in denen die Notate erfolgen, so beschaffen sein, daß es am Körper, z. B. in der Jackentasche, getragen werden kann und ein Stift, welcher Art und von beliebiger Machart und Farbe auch immer, zuhanden ist. Allein zwischen November 1975 und Juli 1990 wurden 66 Notizbücher gefüllt. Eine Auswahl daraus, die lediglich etwa 40 Prozent der Gesamtmasse des Notierten ausmacht, bezeichnete Handke als Journale, die er in mehreren Folgen, beginnend 1977 mit „Das Gewicht der Welt“, an die Öffentlichkeit brachte.

Hier lasse ich unberücksichtigt, wie weit im voraus spätere Buchprojekte, teilweise mit dem Titel, unter dem sie später erscheinen, die Suchbewegungen der Notizbücher strukturieren. Ein Hinweis auf das frühe Auftauchen von Notaten zum „Versuch über die Müdigkeit“ oder zum „Bildverlust“ möge genügen.

Gustave Flauberts und Bertolt Brechts Notizbücher – Handke führt keine Tagebücher, weder im landläufigen Sinn des Registrierens des dem Schreiber im Verlauf eines Tages Zustoßenden noch in der Form der Wiedergabe von Vorstufen des Publizierten oder Verworfenen– wurden postum veröffentlicht; die Notizbücher von Peter Weiss beschränken sich auf die Wiedergabe von Studien und Vorstudien zu bestimmten Projekten. Nimmt man alles in allem, so bedeutet die Herausgabe der Journale durch ihren Verfasser die Eroberung eines singulären Platzes in der Literatur und macht Handke zum Strategen, da er mit Erfolg unbesetztes Terrain im literarischen Feld erobert – durch die Begründung eines eigenes Genres, mit rein innerliterarischen Mitteln.

In der Kette, die das Buch von der Hand des Autors in die Hand der Kritiker und Leser-Kritiker durchläuft, treten nun die von Handke als „Rechteeinkäufer“ Gescholtenen auf den Plan, jene Institution, die heute im gleichen verächtlichen Sinn als „Verwerter“ abqualifiziert wird. Verlage nehmen unersetzbare Aufgaben wahr, von der Zahlung eines Vorschusses auf die erhofften Absätze der Bücher sowie der Bestimmung der Prozente, die dem Autor vom Ladenpreis zustehen, dem Lektorat des vom Autor als satzfertig bezeichneten Typoskripts, über die Herstellung, wo neben Format, Ausstattung, Umschlag auch der Titel festgelegt wird, bis hin zu den Kontakten der Presseabteilung mit den Journalisten, anderer Abteilungen mit den Buchhändlern und den ausländischen Verlagen. Peter Handke kennt die Feinheiten dieser Mechanismen bis ins Kleinste und hat auch hier eine Position bezogen, die ihn zum Strategen des jeweils Ungebräuchlichen macht – woraus seine Unübersehbarkeit auf dem literarischen Feld resultiert.

Zwei Bereiche sollen unter der vorgegeben Perspektive kurz beleuchtet werden. Zunächst zur Umschlaggestaltung. Schon in seiner Frühphase ist Peter Handke darauf aus, eigene Vorstellungen bei der Umschlaggestaltung hartnäckig zu verteidigen und schließlich gelingt es ihm, sie durchzusetzen, obwohl, rein juristisch betrachtet, das sei nur nebenbei erwähnt, die Umschlaggestaltung ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Verlags fällt. Zunächst beugte sich der junge Autor noch den Gepflogenheiten: Seine Vorstellungen für die Umschlaggestaltung von „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ müssen selbst noch aus heutiger Perspektive als bewußtes Gegenteil des Üblichen gelten. Im September 1969 schreibt er Unseld: „Bezüglich des Umschlags habe ich feste Vorstellungen, ich hoffe, sie können verwirklicht werden: schwarz, ganz schwarz und in ganz weißer Schrift, als Untertitel nichts vorn drauf als der Satz ,Der Tormann sah zu, wie der Ball über…ʻ, sonst nichts vorn darauf. Hoffentlich erschrickst Du nicht. Der Verlagsname kann ja auf der Rückseite stehen, SV, und auf dem Buchrücken der Name der Geschichte und mein Name.“ Ende Oktober desselben Jahres verabschiedet er sich dann von der vorgeschlagenen Covergestaltung.

Sieben Jahre später wächst sich der Dissens zwischen Verleger und Autor über Titelformulierung und Umschlaggestaltung fast zu einem Bruch in beider Beziehung aus: Am 15. April 1976 schreibt Handke, ebenfalls in einem Brief, der auf eine persönliche Begegnung Bezug nimmt, an den „Lieben Siegfried“: „so nützlich und gut ich die Diskussion der Kleinigkeiten am vergangenen Sonntag im Bois de Boulogne [gemeint sind Unselds Bemühungen als Lektor] fand, so blockierend und erschöpfend und eigentlich sinnlos empfand ich dann das Gespräch über den Titel der Geschichte. […] Also, kurz und gut: ich bestehe auf dem Titel Die Linkshändige Frau: er ist ganz im Gegensatz zu dem, was Du aus mir völlig unverständlichen, auch von Dir nie erklärten Gründen vorgebracht hast, ein Peter-Handke-Titel, was auch immer das sein mag (ich zitiere nur Dich), nur ist er bescheidener als die vorhergehenden, stiller, aber nichtsdestoweniger genauso fest und monumental, wie ich nun einmal die Titel gern habe. […] Bei jedem Buch, vom Hausierer angefangen, hatte ich immer wieder das Gefühl, Du trautest mir als Autor nicht zu, dass ich wüsste, wie ein Buch aussehen sollte – und jedesmal musste ich meine klaren Vorstellungen von dem Buch, das ich haben wollte, erst durchsetzen, das ging von der Umschlagschrift bei „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ bis zum dem Umschlagbild zum „Kurzen Brief…“, […] das geht jetzt weiter. Und nun kommst Du auch mit dem „Argument“, das ich aber eher als eine Versicherung für den Fall eines Fehlschlags ansehe, der Verkäuflichkeit – als ob ein Autor wie ich nicht wüsste, was verkäuflich ist. Ich spürte das immer, genauso wie Du, lieber Siegfried […]. Soll es denn bis ans Ende meines Schreibens immer weitergehen, dass ich jedesmal meine Vorstellung erst durchsetzen muss, dass ich jedesmal nur als willkommener Manuskripteablieferer angesehen werde, und dann wird so getan, als verstünde ich nichts von der Verbreitung, als Autor. Ein für allemal: Wenn ich ein Manuskript geschrieben habe, möchte ich auch bestimmen können, wie es als Buch aussieht, und ich möchte dabei probieren dürfen und Fehler machen können- aber ich will der sein, der mitbestimmt, wie das als Ware, als Gegenstand aussieht, was er selber verantwortet als Inhalt und als Leben. Dieser Brief betrifft deswegen nicht nur die leidige und unnötige Titelfrage, er betrifft auch eine ganze Einstellung eines Autors zu dem, was er macht und was er verantworten will. Alle Deine Titelvorschläge waren nur Fußnoten zu einer literarischen Stimmung, die man dem Feuilleton überlassen sollte, und dass Du mich damit regelrecht gequält hast, stelle ich jetzt nur fest. Oh, und was gab es für einen Widerstand damals gegen Bilder auf dem Umschlag, als die Mode nur die glatte Schrift war! Und wie sind jetzt die Bilder Mode, siehe das Buch von Walser, das letzte von Wohmann, von H.J. Fröhlich, Lenz, von P. Schneider – alles Plagiate des Umschlags zum Kurzen Brief – das weisst du selber. Nun, ich habe das damals durchgesetzt, leider erst durchsetzen müssen, und Du verlangst nun von mir, mich bei der daraus hervorgegangenen Mode wieder hintenanzustellen. Kurz: Für diese Geschichte, „Die linkshändige Frau“, träume ich (ja, ich träume und will das verwirklicht) von einem Umschlag wie zur „Angst des Tormanns“, nicht diese sterile Glätte, sondern das Matte, Rauhe, Lebendige; grau oder grasgrün statt dem Schwarz, und dieselbe Schreibmaschinenschrift wie bei „Die Stunde der wahren Empfindung“. […] Ein letzter Vorschlag:

Peter Handke

Die linkshändige Frau

oder: Ins Land des Ideals“

Siegfried Unseld kommentierte den Prozeß, der in dem bekannten Umschlag mit einer Höhlenzeichnung aus der Abri de Cro-Magnon mündete, anläßlich einer Darstellung der Leistungen Willy Fleckhaus, zwischen 1959 und 1984 Gestalter der wichtigsten Buchreihen wie des gesamten Hauptprogramms, mit der leicht spitzen Bemerkung, den Umschlag könne nur verstehen, wer bereits die Erzählung kenne – ein ansonsten schlagendes Argument gegen dessen Verwendung –, um dann anzumerken, solche Auseinandersetzungen zeigten die sattsam bekannten und leidvoll ertragenen Differenzen mit den Autoren, „die ihrerseits neue Vorstellungen vom Buchäußern entwickeln und damit einen dauernden Innovationsprozeß in Gang halten werden“. Unseld übersieht hier, pardon, die, wie aus dem eben zitierten Brief hervorgeht, von Anbeginn verfolgte Strategie Handkes, sich immer auf der Gegenseite des gerade als Mainstream vorbeirauschenden Flusses zu situieren, also hervorzustechen nicht nur durch die Schreibweise, sondern auch durch das Äußere der Bücher.

Nachdem das Buch erschienen ist, fällt es als erstes in die Hand der Kritiker. Im Umgang mit seinen Kritikern mußte Handke lernen: Kritiker, ihre Sprache, ihre Ansichten zu bestimmten Schreibstilen, ja zu bestimmten Schreibern, sind symptomatisch für die Haltung von Lesern im allgemeinen. Deshalb schrieb er im Mai 1970 aus „Wut“ einen selbst für damalige Verhältnisse ausführlichen Leserbrief an die Redaktion der „Zeit“, in der zuvor Marianne Kesting „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ unter der Überschrift „Mord und Verfolgung. Ein umfunktionierter Kriminalroman“ unter allen Anzeichen der Hilflosigkeit gegenüber der Erzählung besprochen hatte. Typisch für ihr Vorgehen der Satz: „Dies ist die ästhetische Inkonsequenz eines sonst nicht uninteressanten Versuchs Handkes, auf dem Gebiet der längeren Prosa, auf dem er sich bisher nicht mit gleichem Glück wie auf dem der Kurzerzählung, des Gedichts und des Theaterstücks bewegt hat, Boden unter den Füßen zu gewinnen.“ Gegen eine solche Rezension meinte Handke Einspruch erheben zu sollen, „Ich meinte, zu widersprechen, und zwar auf genaue und ernste Weise, sei einmal nötig, sonst glaubt man, mit all meinen Prosaarbeiten so oberflächlich umspringen zu können.“ Handkes Entgegnung zählt in vier Punkten, teilweise mit Unterpunkten, Satz für Satz in der Besprechung auf, was er unter „falscher Information“ rubriziert. Das liest sich dann so: „Es ist von der zuständigen Wissenschaft festgestellt, daß alle hier [in der Rezension] dem Autor als Schriftstellerkrankheiten zur Last gelegten Erlebnisweisen die Erlebnisweisen von Schizophrenen sind: Zählzwang, Gegenstände als Andeutungen und Wortspiele, als Normen und Verhaltensmaßregeln“ – und endet in einem Kritikervernichtungssatz per excellence: „Was Marianne Kesting geschrieben hat, ist ahnungslos und achtlos.“

Im Lauf seines Schriftstellerlebens erkennt Handke, daß die öffentliche Zurückweisung der Kritik eines Textes durch den Urheber dieses Textes nicht nur ohne Wirkung verpufft, teilweise vielmehr als Notwendigkeit der Rechtfertigung dem Sich-Rechtfertigenden angelastet wird. Seine Schreib- und Produktionsweise muß sich aus sich selbst rechtfertigen, und folglich hat die Auseinandersetzung mit Einwänden, gegen Literatur allgemein, gegen seine im besonderen, in der Fiktion ihren einzig angemessen Platz. Es ist dem Ort dieser Veranstaltung geschuldet, daß ich Ihnen eine Kleinstpassage innerhalb einer buchseitenlagen Tirade der Melchior genannten persona auf einem Weg hier in der Nähe zitiere. Hier ereignet sich die Rechtfertigung des eigenen Tuns ex negativo. In „Die Morawische Nacht“ aus dem Jahre 2007 wird der Ex-Autor beschimpft: „Die dichterische Sprache ist tot, es gibt sie nicht mehr, oder nur noch als Nachahmung, als Gehabe. Weg mit dem Traum vom Schreiber als Urheber. Hättest du doch beizeiten das Arrangieren gelernt. […] Und du, mein Teuerster: auf den Müllhaufen der Geschichte mit dir. Den letzten Rest Deiner Ehre hast du ohnehin schon verloren, indem du auf dem Balkan lebst, und den Balkan liebst.“ Als Widerrede, ironisch oder nicht, ins Binnen-Gespräch des Buches gebracht, muß der Autor sie als die berühmte Meinung der Öffentlichkeit akzeptieren – und demnach sein Schreiben solche Vorstellungen übersteigen.

Nun werden die Literaturtheoretiker die vorangehenden Darlegungen als altbekannt abtun. Die Anhänger der Feldtheorie Pierre Bourdieus ordnen das Verhalten Handkes als ein geradezu klassisches Exempel für das Streben nach Distinktionsgewinnen ein, die Luhmannianer sehen es als Beleg für die „eigenlogische Suche nach dem ,Neuenʻ, als ,Prozessierenʻ von Differenzen unter den Produzenten“ an. Zu derartigen Versuchen kann und will ich mich nicht äußern. Allerdings ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, die Beobachtungen zum Schreiben und Leben des Peter Handke als Bestätigung für Bourdieus kultursoziologisches Projekt zu verstehen, das Markus Joch und Norbert Christian Wolf beschrieben haben als die Demonstration, „wie mit dem selbstverständlich werdenden Erfordernis des Neuen eine produktionsfördernde illusio der Akteure wächst, ein kollektiv geteilter Glaube an den Wert gerade der eigenen Produktion, in dem der Glaube an das Individuelle mit dem Neuen verschmilzt“. Soviel Meinung muß allerdings einem Praktiker zugestanden werden, wenn er die Behauptung in den Raum stellt: Das Procedere des Autors Peter Handke gibt solchen Herangehensweisen, wie hoffentlich demonstriert, noch viel zu tun auf.

Diesen Vortrag hielt Raimund Fellinger am 4. Oktober 2017 in Klagenfurt im Rahmen der Ringvorlesung „Peter Handke intermedial“.

Letzte Änderung: 15.08.2021

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.