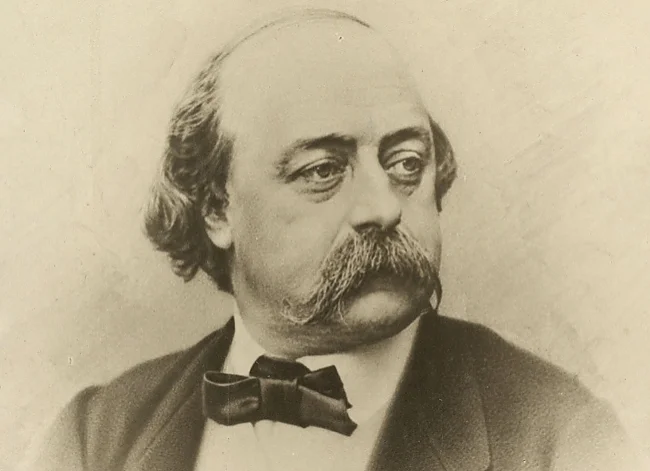

Von den Brüdern Goncourt wissen wir, dass Gustave Flaubert seine Freunde einlud, um ihnen seine neuen Werke vorzubrüllen. Wer sie heute – selbst in Übersetzungen – liest, wird die Schönheit dieser durchkomponierten Sprache empfinden, aber auch die Finessen, die darin eingeflochten sind. Arno Widmann erinnert an den eigenwilligen Schriftsteller, der vor 200 Jahren geboren wurde.

Ein Dichter ohne Gedichte: Vor zweihundert Jahren wurde Gustave Flaubert geboren

Ohne Flaubert, heißt es oft, hätte es keinen Marcel Proust und auch keinen James Joyce gegeben. Er soll die moderne Literatur in die Welt gesetzt haben. Mein Verdacht ist: Mehr durch seine Äußerungen über seine Art Literatur zu betrachten und zu schreiben, als durch seine Romane, Erzählungen und Reiseberichte.

Wahrscheinlich hat zu seinem Nachruhm nicht unwesentlich beigetragen, dass er ein Dichter ohne Gedichte war. Victor Hugo zum Beispiel begeisterte noch das Publikum mit Poesie und Prosa gleichermaßen. Flaubert artikulierte den Anspruch, dass die Prosa ebenso strengen Auflagen sich zu beugen hätte wie die Lyrik. Die Wahl eines Adjektivs war kein weniger heikler Vorgang als die des richtigen Reimes. Die Musi-kalität eines Satzes, eines Absatzes, einer Erzählung ja eines Romans war ebenso wichtig wie die Story. Und angesichts der Menge der zu verarbeitenden Laute ungleich schwieriger zu erreichen als bei einem herkömmlichen Gedicht.

„Story“ ist ein Stichwort. In einem Brief an seine Freundin Louise Colet erklärt Flaubert, sein Traum wäre es, einmal einen Roman über Nichts zu schreiben. Einen Roman also, dessen Handlung keine Rolle spielt, der dafür von Metaphern, Klängen, Assoziationen, Strukturen lebt. Ein Musikstück. Er hat diesen Roman nicht geschrieben. Er war in all seinen Büchern auf das Stoffliche angewiesen. Auch auf dessen Konventionalität. Man kann das schon daran sehen, dass er sich immer wieder denselben Stoffen zugewandt hat. Von der „Versuchung des Heiligen Antonius“ gibt es drei Versionen. Die erste entstand im Revolutionsjahr 1848, die letzte erschien 1872. Seine erste „Education sentimentale“ schloss er 1845 ab. An der zweiten Fassung begann er 1864 zu arbeiten. Im November 1869 wurde sie veröffentlicht.

Die Arbeit an „Madame Bovary“, seinem berühmtesten Roman, begann er am 19. September 1851. Im April 1856 war er fertig. Im September desselben Jahres erschien der Roman in sechs Fortsetzungen in der Wochenzeitung „Revue de Paris“, in der schon Balzac einige seiner Romane veröffentlicht hatte. Zu der Geschichte hatte sich Balzac durch eine Tageszeitungsnotiz inspirieren lassen. Das setzte den Grund-akkord des Buches. Es erschien wie aus dem Leben gegriffen. Aktuell, heutig, modern. Die Kunstfertigkeit, mit der Flaubert daraus sein romantisches Märchen bastelte, hat Vladimir Nabokov voller Bewunderung in seinen Vorlesungen zu dem Buch beschrieben. Paul Leautaud dagegen erklärte 1908, dass der Stil Flauberts ihn langweile, es sei zu viel Liebe zur Form darin … zu viele Details.“

Der literarisch gebildete Leser spottet über diese Einwände. Das liegt nicht daran, dass sie dumm sind, sondern daran, dass Flauberts Programmatik noch immer die Art und Weise bestimmt, wie die meisten unserer Literaturwissenschaftler und viele Autoren über Literatur reden. Natürlich bringt es darin niemand zu der Meisterschaft eines Marcel Proust, der 1920 Flaubert pries für seinen Gebrauch des passé défini – passe simple sagen wir heute –, des passé indéfini, des Partizip Präsens, bestimmter Pronomen und Präpositionen. Er habe damit, so Proust, „unseren Blick auf die Dinge ebenso sehr verändert wie das Kant mit seinen Kategorien tat.“ So etwas lesen Literaten gerne. Es wertet ihre Arbeit auf. Wir Leser misstrauen solchen Erklärungen mindestens so sehr wie den Kantischen Kategorien.

„Madame Bovary“ machte Skandal, wurde ein Riesenerfolg. Nicht wegen des unermüdlichen Einsatzes des Autors fürs passé simple, sondern weil ein Staatsanwalt ihm die Verherrlichung des Ehebruchs vorwarf. Ein Gericht wies dessen Versuch, staatlicherseits gegen einen Roman vorzugehen, ab, und so konnte er im Jahre 1857 in Buchform erscheinen.

Seitdem ist er nie wieder vom französischen Buchmarkt verschwunden und ebenso wenig aus den Köpfen zahlloser Leserinnen und Leser. Im selben Jahr 1857 erschien Charles Baudelaires Gedichtband „Les Fleurs du Mal“ („Die Blumen des Bösen“). Dem Buch wurde der Prozess gemacht. Wegen „Beleidigung der öffentlichen Moral“ mussten als „obszön“ kategorisierte Passagen getilgt werden. Das änderte freilich nichts am Siegeszug des Bandes durch die folgenden 170 Jahre Literaturgeschichte. In Klammern sei hingewiesen auf das sehr lesenswerte Buch von Wolfgang Matz „1857 – Flaubert, Baudelaire, Stifter – Die Entdeckung der modernen Literatur“. Die Moderne ist – wie auch die Tradition – immer nur das, was wir aus ihr machen.

Wenn wir an Flaubert denken, sollten wir nicht übersehen, dass als „Madame Bovary“ als Buch erschien, sein Autor sich an sein neues Buch „Salambo“ setzte. Ein historischer Roman, dessen Titelfigur die fiktive Tochter des karthagischen Feldherrn Hamilkar Barkas ist. Die Handlung spielt nach dem ersten Punischen Krieg, in dem Karthago von Rom geschlagen wurde. Der Roman beschwört alle Verlockungen – sexueller und gewalttätiger Art – des damals hochgeschätzten Orientalismus. Ein Bestseller. Maskenbälle wurden à la Salambo inszeniert. Es gab sogar ein Petit four, das „Salammbó“ genannt wurde.

Flaubert zeigte, dass er nicht nur bürgerliche Interieurs der Räume und der Seelen zu zeichnen verstand, sondern auch wesentlich handfestere Reize als die des Partizip Präsens zu präsentieren wusste. Man spürt seinen Spaß an der Entfaltung seiner Fähigkeiten. Er zeigt sich voller Stolz als romantischer Erzähler. Bei der Lektüre erinnert man sich daran, dass in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts noch die Histori-enmalerei als der Gipfel der Bildenden Kunst galt. Dem Publikum wird es bei den Romanen nicht anders ergangen sein. Die von Flaubert so gerne gepredigte arte povera des einzig richtigen Adjektivs war eine Kunst für überfütterte Feinschmecker. Flaubert schrieb: „Mich stört mein Hang zum Metaphorischen, der entschieden zu stark ist. Ich werde von Vergleichen aufgefressen wie von Läusen, und ich verbringe meine ganze Zeit damit, sie zu zerquetschen.“ Der Satz ist Angeberei. Jeder Leser Flauberts weiß das. Der Mann, dem übrigens eine schockierende Ähnlichkeit mit Kriminalhauptkommissar Veigl aus dem Münchner Tatort der 70er Jahre, dargestellt von Gustl Bayrhammer, zugesprochen werden muss, spart auf keiner Seite mit Metaphern und Vergleichen. Die Behauptung, er merze sie fortwährend aus, soll nur den Eindruck erwecken, er habe noch unendlich mehr davon. Er markiert den Metaphernkrösus, Flaubert probierte sich gerne aus. So schrieb er 1874 auch ein Feenspiel in zehn Bildern – „Schloss der Herzen“ – , das es allerdings wohl bis heute nicht auf eine Bühne gebracht hat. „Salambo“ hatte ein weniger demütigendes Schicksal. Der Roman wurde veropert und verfilmt. Unter anderem machte Modest Mussorgski eine freilich unvollendet gebliebene Oper daraus.

Es ist ganz falsch, sich Flaubert als einen „Modernen“ vorzustellen. Er war es und er war es zugleich nicht. Arthur Rimbauds „Il faut être absolument moderne“ war niemals Flauberts Parole. Er war voller Verachtung gegenüber den meisten Erscheinungen der Moderne. Er hasste den Bürger und er hasste die Arbeiter. Etwas absolut sein zu wollen, war zu keiner Sekunde sein Programm. Rimbaud war 19, als er die-sen Satz in das letzte Kapitel seiner „Zeit in der Hölle“ schrieb. Man spürt Rimbaud darin mit trotziger Wut auf den Boden stampfen. Der fünfzehnjährige Flaubert hatte 1836 ganz andere Hassobjekte: „Oh diese brave Zivilisation, dieser Hurenbrei, der die Eisenbahn erfunden hat, die Gifte, die Klistierspritzen, die Sahnetorten, das Königtum und die Guillotine.“

Gustave Flaubert, der von seinem Schreiben – anders als z.B. Honoré de Balzac oder George Sand – nie hatte leben können, der am Ende seines Lebens auf staatliche Unterstützung angewiesen war, weil das ererbte Vermögen, der umfangreiche Landbesitz der Familie, draufgegangen war, stellte sich gerne dank seiner Kunst in einer alle bürgerlichen Dimensionen sprengenden Größe dar: „Der Autor muss in seinem Werk wie Gott im Weltall sein, überall anwesend und nirgends sichtbar.“ Gleichzeitig aber wusste Flaubert sehr genau, dass jedes Atom der von ihm geschaffenen Welt immer nur er selbst war. „Madame Bovary, c’est moi“, erklärte er. In diesem Dilemma lebte Flaubert. In diesem Dilemma lebt jeder Autor, seit Geschichten erfunden werden. Es als Dilemma zu empfinden, ist vielleicht eine moderne Errungenschaft.

Der Beitrag erschien zuerst in der Frankfurter Rundschau am 10.12.2021

Letzte Änderung: 11.01.2022 | Erstellt am: 11.01.2022