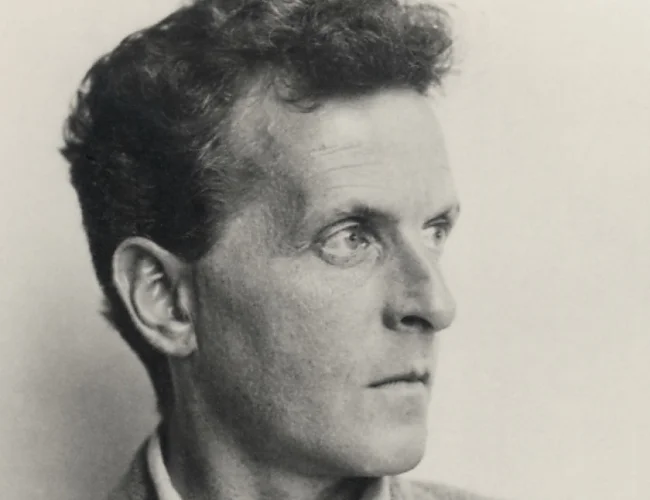

Er weigerte sich zuzugeben, dass sich im Zimmer kein Rhinozeros befinde. Ludwig Wittgenstein misstraute früh der Empirie. Den Schlüssel zur philosophischen Erschließung der Welt sah er in der Sprache. Er erkannte ihre Grenzen und erforschte ihre Möglichkeiten. Otto A. Böhmer porträtiert den eigensinnigen Philosophen.

Als am 26. April 1889 der Knabe Ludwig Josef Johann Wittgenstein als jüngstes von acht Geschwistern in Wien das Licht der Welt erblickte, war seine Umgebung ihm durchaus wohlgesonnen. Im Hause der Wittgensteins mangelte es an nichts: Der Vater, Karl Wittgenstein, amtierte als Zentraldirektor der Prager Eisenindustrie und hatte damit eine Stellung inne, die sich durchaus mit der des legendären Alfred Krupp in Deutschland vergleichen ließe. Wittgenstein senior war einer der fortschrittlichen Großindustriellen der damaligen Zeit: Er förderte die schönen Künste, hatte Umgang mit Intellektuellen, Musikern und Dichtern; er bemühte sich um fortschrittliche Produktionsmethoden und war doch ein loyaler, ja im Prinzip unnachgiebiger Anhänger der maroden österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Karl Wittgensteins Aufstieg zu einem führenden Industriemagnaten Österreichs hätte wohl auch in einem Drehbuch festgehalten werden können: 1864 hatte er sich auf dem Gymnasium den Zorn der Lehrerschaft wegen eines unbotmäßigen Aufsatzes zugezogen. Er mußte das Gymnasium verlassen und brannte von zu Hause durch. Mit falschem Paß gelangte er nach Amerika; dort schlug er sich als Kellner, Musiker, Parkwächter und Barkeeper durch. Nebenbei gab er Unterricht in Griechisch und Mathematik und versuchte sich als Musiklehrer für Geige und Horn. 1867 kehrte er nach Wien zurück; er begann mit dem Maschinenbaustudium, das er jedoch nicht abschloß.

Was Karl Wittgenstein aus Amerika mitbrachte, war ein realistisch geschärfter Blick auf das Machbare und die präzise Einschätzung veränderter Gegebenheiten. Für die andere Seite des Lebens, die den unproduktiven Künsten gehörte, hatte er ein merkwürdiges Faible. Seinen Kindern war er gleichwohl ein gestrenger Vater, der Sorge dafür trug, daß vor allem das gelernt wurde, was er für richtig hielt. Zukunftsweisend waren für ihn nur der Beruf des Technikers und der Kaufmannsstand. Ludwigs Mutter, Leopoldine Wittgenstein, eine stille und sanfte Frau, trat stets hinter ihrem Mann zurück und ließ ihn gewähren. Die Einflüsse, die von diesem familiären Hintergrund ausgingen, sind für Ludwig Wittgensteins Entwicklung sehr viel erheblicher gewesen, als er selbst es wahrhaben wollte. Dies gilt auch für seine Hinwendung zur Philosophie und ein damit in Zusammenhang stehendes Schlüsselerlebnis, von dem noch zu reden sein wird.

Das Wien der damaligen Zeit war eine Hochburg der Melancholie.

Schwermütige Gedanken beherrschten die Diskussion: Existentielle Traurigkeit, der nachzuhängen die einfachen Leute weder Zeit noch Muße hatten, machte sich im besonderen in den vermögenden Ständen breit; es hatte wohl etwas mit schwarzer Lust zu tun, wenn man, im gemachten Nest sitzend, subtile Reflexionen auf die Ausweglosigkeit aller irdischen Bemühungen verschwenden durfte. Auch die Familie Wittgenstein war nicht frei von dieser Schwermut, für die der Vater selbst anfällig blieb: Drei von fünf Söhnen begingen Selbstmord, und Ludwig Wittgenstein hatte zeit seines Lebens mit wiederkehrenden Depressionen zu kämpfen. Für die Wittgenstein-Kinder war es schwer, den hochgesteckten Anforderungen des Vaters zu entsprechen. Ludwig als Jüngster hatte es da noch verhältnismäßig leicht: Er erfreute den Vater durch ein offensichtliches technisches Talent, das er an den Tag legte. Ansonsten aber fiel er nicht weiter auf: Seine Geschwister, insbesondere Ludwigs Bruder Paul, der ein berühmter Konzertpianist wurde, den auch der Verlust eines Arms nicht aus der Karrierebahn werfen konnte, schienen begabter zu sein.

Nachdem Ludwig zunächst von Hauslehrern unterrichtet worden war, besuchte er ab 1903 die Staatsoberrealschule in Linz, die kurz zuvor ein gleichaltriger Schüler namens Adolf Hitler wieder verlassen hatte. Ludwig Wittgenstein zeichnete sich durch eher mäßige Schulleistungen aus. Bei seinen Mitschülern galt er als seltsamer Vogel, der seine Unsicherheit durch manieriertes Gehabe zu überdecken suchte: Im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden sprach er ein fast affektiert wirkendes Hochdeutsch, und er legte, zur Erheiterung aller, Wert darauf, mit ‚Sie‘ angeredet zu werden. Karl Wittgenstein, der bereits zwei Söhne durch Selbstmord verloren hatte, machte sich Sorgen um seinen Jüngsten. Er holte Ludwig nach Wien zurück, dem es in vertrauter Umgebung besser ging. Er las viel; Kleist, Goethe, Mörike, Lessing beeindruckten ihn, und er zeigte sich angetan von der grimmigen Weltsicht, die der Philosoph Schopenhauer verbreitete. Am 14. Juli 1906 beendete Wittgenstein die 7. Klasse der Realschule mit der Matura; die Zensuren, die man seinen schulischen Leistungen erteilte, waren wenig berauschend. Im Oktober des gleichen Jahres schrieb er sich an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg ein. Noch immer befaßte er sich am liebsten mit technischen Problemen. In Berlin jedoch, so weiß Wittgensteins Schwester Hermine in ihren „Familienerinnerungen“ zu erzählen, machte sich zum ersten Mal auch sein Interesse für die Philosophie nachhaltig bemerkbar: „Zu dieser Zeit oder etwas später ergriff ihn plötzlich die Philosophie, d. h. das Nachdenken über philosophische Probleme, so stark und völlig gegen seinen Willen, daß er schwer unter der doppelten und widerstreitenden inneren Berufung litt und sich wie zerspalten vorkam. Es war eine von den Wandlungen, deren er noch mehrere in seinem Leben durchmachen sollte, über ihn gekommen und durchschüttelte sein ganzes Wesen . . . Ludwig befand sich in diesen Tagen fortwährend in einer unbeschreiblichen, fast krankhaften Aufregung.“

Philosophie, das wurde Wittgenstein schnell bewußt, war ein todernstes Frage- und Antwortspiel, bei dem die gleichen Fragen, in einer Art hellsichtiger und über Bedarf klugen Blödsinnigkeit, immer wieder neu gestellt wurden, um sich dafür die gleichen Antworten einzuholen, auf die man letztlich kaum etwas geben durfte, weil sie auch durch den scheinbaren Fortschritt des Wissens nicht wirklich unerschütterlich gemacht werden konnten. Wer mit dem philosophischen Fragen nicht in die schiere Verzweiflung oder an den Rand des Verstummens geraten wollte, mußte versuchen, sich eine Gewißheit zurechtzulegen, die ihm zumindest vorübergehende, vielleicht aber auch eine als lebenslanger Trost verbleibende Sicherheit bot. Eine solche Gewißheit wurde Wittgenstein durch ein Erlebnis im Jahre 1910 zuteil, als er, gerade einundzwanzig geworden, der Aufführung des Theaterstücks „Die Kreuzelschreiber“ von Ludwig Anzengruber beiwohnte. Im Mittelpunkt dieses Stücks steht der „Steinklopferhans“, unehelicher Sohn einer Dienstmagd, der sich aufgrund einer Eingebung zum bäuerlichen Querdenker und Dorfphilosophen mausert. Nach einer schweren Krankheit, während der er, verlassen von allen, allein auf sich gestellt bleibt, wird ihm auf einmal klar, daß er in Sicherheit ist: Ihm kann, zwischen Himmel und Erde, nichts mehr passieren. Auf diesen Zusammenhang ist Wittgensteins Biograph Brian McGuiness eingegangen, der den „Steinklopferhans“ allerdings nicht beim Namen nennt, sondern nur als „Figur“ bezeichnet, die „eine Offenbarung“ erfahren hat: „Wittgensteins religiöses Erwachen steht zweifellos in Zusammenhang mit der Szene, in der eine Figur die ‚extraige Offenbarung‘ oder ‚Eingebung‘ beschreibt, die sie gehabt hat. Dieser Mensch hat bisher in schrecklichem Elend gelebt; eines Tages wirft er sich, als die Sonne scheint, ins Gras und denkt, er werde sterben. Als er abends aufwacht, wird ihm ‚inwendig so wohl, als wär’s hell Sonnenlicht von vorhin in mein’ Körper verblieb’n …, und da kommt’s über mich, wie wann eins zu eim’m andern red’t: Es kann dir nix g’schehn! Selbst die größt’ Marter zählt nimmer, wenn’s vorbei ist! Ob d’jetzt gleich sechs Schuh tief da unterm Rasen liegest oder ob d’das vor dir noch viel tausendmal siehst – es kann dir nix g’schehn! – Du g’hörst zu dem all’n, und dös alles g’hört zu dir! Es kann dir nix g’schehn!“

Wittgenstein machte diese Gewißheit zu seiner eigenen. Sie wurde nicht nur zum Leitmotiv seiner religiösen Überlegungen, sondern bot ihm auch eine unprogrammatische Absicherung für den Gang seines philosophischen Fragens, das die Grenzen des Sagbaren vor dem Hintergrund allgemeiner Sprachfähigkeit neu zu bestimmen suchte. Ein solcher Grenzgang im Vorfeld jeder kommunikativen Identitätsfindung enthielt von Natur aus alle Möglichkeiten des Scheiterns. Wittgenstein war dies mehr als bewußt, und so erinnerte er sich der Eingebung, die ihm zuteil geworden war, als eines unnachgiebigen und, wie er selbst sagte, „wortlosen Glaubens“, der, ungeachtet aller Realitätsverluste, über die vom Leben selbst angerichteten Debakel hinausweisen mußte. Die äußeren Umstände konnten ihn nun nicht mehr treffen, auch wenn er als Person in den Wirren der Zeit mit auf der Strecke bleiben sollte. Wittgenstein hatte sich seinen Grund zurechtgelegt, dem er die Gewißheit verdankte, „absolut geborgen“ zu sein, und so durfte er sein philosophisches Arbeitsprogramm, das die Möglichkeiten einer Erkenntnisbegründung von den Rändern des Mitteilbaren her ins Licht setzte, wie eine existentielle Kraftanstrengung inszenieren, die, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Rücksicht auf Verluste vorgehen mußte. Rückblickend notierte er über die Bedeutung seines Schlüsselerlebnisses: „Es trieb mich, gegen die Grenzen der Sprache anzurennen, wie es, glaube ich, alle Menschen getrieben hat, die jemals über Ethik oder Religion zu schreiben oder zu sprechen versucht haben. Dieses Anrennen gegen die Grenzen unseres Käfigs ist völlig und vollkommen hoffnungslos.“

Im Jahre 1911 immatrikulierte sich Wittgenstein an der Universität Cambridge, die damals das europäische Zentrum für philosophische und naturwissenschaftliche Grundlagenforschung war. Als Star von Cambridge galt der Philosoph Bertrand Russell, ein scharfsinniger und witziger Kopf, der sich zeit seines Lebens gern mit selbsternannten Autoritäten anlegte. Der unbekannte Student aus Wien zeigte keinerlei Respekt vor dem Meister und verfolgte ihn mit bohrenden Fragen. In einem Brief an seine damalige Freundin Lady Ottoline berichtete Russell: „Mein deutscher Freund entpuppt sich als Plagegeist. Er begleitete mich nach meiner Vorlesung nach Hause und argumentierte bis zum Nachtessen, hartnäckig und abwegig, aber ich glaube, nicht dumm … Er meint, daß man nichts Empirisches wissen könne. Ich forderte ihn auf zuzugeben, daß sich in dem Zimmer kein Rhinozeros befinde, aber er weigerte sich.“ Wittgenstein, obwohl noch ohne Amt und Würden, wurde zu einem gleichberechtigten Gesprächspartner Russells, der, nach anfänglicher Amüsiertheit, zu der Erkenntnis gelangte, daß es sich bei seinem Studenten um ein besonderes Talent, ja um ein Genie handeln müsse: „Er war vielleicht das vollendetste Beispiel eines Genies der traditionellen Auffassung nach, das mir je begegnet ist: leidenschaftlich, tief, intensiv und beherrschend. Er hatte eine gewisse Reinheit, die ich nie wieder in diesem Maße gesehen habe, außer bei G. E. Moore … Er besuchte mich jeden Abend um Mitternacht und lief wie ein wildes Tier drei Stunden lang in erregter Stille in meinem Zimmer hin und her. Einmal sagte ich zu ihm: ‚Denken Sie über die Logik nach oder über Ihre Sünden?‘ – ‚Beides‘, antwortete er und lief weiter. Ich mochte nicht vorschlagen, daß es Zeit sei, ins Bett zu gehen, denn es schien ihm und mir möglich, daß er Selbstmord begehen würde, wenn er mich verließe.“

Wittgensteins Einstieg in die Philosophie vollzog sich mit genialischer Wucht. Der seltsame Student wurde recht schnell, auch durch sein Äußeres, die markig-hagere Gestalt und die betont unkonventionelle Kleidung, zu einer bekannten Figur. Die Umgangsformen, die an der Universität herrschten, waren, abgesehen von den üblichen Schrulligkeiten, von bemerkenswerter Liberalität: Begabten Studenten standen viele Türen offen. Nur so erscheint es verständlich, daß Wittgenstein mit den in Cambridge residierenden Größen der Philosophenzunft schon bald auf mehr oder weniger vertrautem Fuße stand. Am 29. November 1912 hielt er vor dem angesehenen örtlichen „Moral Science Club“ seinen ersten Vortrag über das Thema „Was ist Philosophie?“. – Zwei Monate später erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters. Karl Wittgenstein war am 20. Januar 1913 gestorben und hatte seinen Kindern ein großes Vermögen hinterlassen, das hauptsächlich aus amerikanischen Wertpapieren bestand. Ludwig Wittgenstein konnte nun über ein Einkommen von mehr als 300 000 Goldkronen im Jahr verfügen. Ein solcher Reichtum erschien ihm allerdings mehr als Belastung denn als willkommene Wohltat. So wandte er sich, auch dies nicht ganz untypisch für seine Einstellung, in einem formlosen Brief an den Herausgeber der renommierten Kulturzeitschrift „Der Brenner“: Verzeihen Sie, daß ich Sie mit einer großen Bitte belästige. Ich möchte Ihnen eine Summe von 100 000 Kronen überweisen und Sie bitten, dieselbe an unbemittelte österreichische Künstler nach Ihrem Gutdünken zu verteilen.“

Diesem wahrhaft unkonventionell vorgetragenen Ansinnen wurde entsprochen. Der Dichter Georg Trakl, ohnehin nervenkrank, geriet, als er die Mitteilung erhielt, daß man ihm 20 000 Goldkronen zu vermachen gedenke, so in Panik, daß er die Flucht ergriff und untertauchte. Sonst aber tat die Spende Wittgensteins Gutes; in den Genuß größerer Geldsummen kamen (u.a.) Theodor Haecker, Else Lasker-Schüler, Oskar Kokoschka und der Lyriker Rainer Maria Rilke, der sich in einem „dem unbekannten Freund draußen“ gewidmeten Gedicht bedankte, von dessen „schwindelhaftem Ton“ Wittgenstein, dem eine Abschrift der Verse zugestellt worden war, „unangenehm berührt“ war.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete Wittgenstein sich als Freiwilliger und wurde zum 2. Festungs-Artillerieregiment nach Krakau abkommandiert. Er absolvierte seinen Waffendienst nicht etwa als weltfremder oder verschüchterter Intellektueller; in allen Zeugnissen aus der damaligen Zeit ist von „Pflichtbewußtsein“ und beträchtlichem „technischem Geschick“ die Rede. Wittgenstein, so schien es, war ein „Patriot“. Er stellte der österreichischen Armee sogar eine Million Kronen für die Entwicklung eines Mörsers zur Verfügung. In den radikalen Pazifisten, zu denen auch Russell gehörte, sah er Traumtänzer, die sich über ihre eigene Unehrlichkeit nicht im klaren waren. Ein Freund Wittgensteins berichtete: „Ich habe in dieser Hinsicht wiederholt sehr abfällige Urteile über … Russell von ihm gehört. Als dieser in den zwanziger Jahren einen ‚Weltbund für Frieden und Freiheit‘ oder dergleichen gründen … wollte, hat ihn Wittgenstein so beschimpft, daß Russell sagte: ‚Na ja, Sie würden wohl eher einen Weltbund für Krieg und Knechtschaft gründen‘, was Wittgenstein leidenschaftlich bejahte: ‚Eher noch, eher noch‘.“ Im Juni 1916 brachte Wittgenstein, nach der Lektüre von Tolstojs „Kurzer Darlegung des Evangeliums“, Gedanken zu Papier, die sich an die Eingebung seines Schlüsselerlebnisses anschließen und, unabhängig von den grundsätzlichen Überlegungen zu Sprache und Logik, so etwas wie ein philosophisches Glaubensbekenntnis darstellen: „Gott und den Zweck des Lebens? – Ich weiß, daß diese Welt ist. Daß ich in ihr stehe, wie mein Auge in seinem Gesichtsfeld. Daß etwas an ihr problematisch ist, was wir ihren Sinn nennen. Daß dieser Sinn nicht in ihr liegt, sondern außer ihr. Daß das Leben die Welt ist. Daß mein Wille die Welt durchdringt. Daß mein Wille gut oder böse ist. Daß alles Gut und Böse mit dem Sinn der Welt irgendwie zusammenhängt. Den Sinn des Lebens, d. i. den Sinn der Welt, können wir Gott nennen. Und das Gleichnis von Gott als einem Vater daran knüpfen. Das Gebet ist der Gedanke an den Sinn des Lebens. Ich kann die Geschehnisse der Welt nicht nach meinem Willen lenken, sondern bin vollkommen machtlos. Nur so kann ich mich unabhängig von der Welt machen – und sie also doch in gewissem Sinne beherrschen –, indem ich auf einen Einfluß auf die Geschehnisse verzichte.“

In seinem letzten Fronturlaub, den er auf dem Anwesen seines Onkels Paul verbrachte, schrieb Wittgenstein die „Logisch-Philosophische Abhandlung“ nieder, die ihn, unter dem Titel der englischen Übersetzung „Tractatus logico-philosophicus“, schließlich berühmt machen sollte. Er bot das Manuskript dem Karl-Kraus-Verleger Jehoda an, der jedoch ablehnte. Die Antwort erhielt Wittgenstein erst wenige Tage vor Kriegsende. Am 3. November 1917 war er bei Trient in italienische Kriegsgefangenschaft geraten. Die erzwungene Ruhe, der er sich im Gefangenenlager am Fuße des Monte Cassino ausgesetzt sah, ließ altbekannte Depressionen in ihm hochkommen. Er fühlte sich leer und ausgebrannt. War dieser Krieg das Leid wert gewesen, das er heraufbeschworen hatte? Hinzu kamen persönliche Gründe für Trauer und Wut: Zwei Tage bevor Wittgenstein der Ablehnungsbescheid des Verlegers Jehoda erreichte, war ihm mitgeteilt worden, daß sich sein Bruder Kurt an der Front erschossen hatte – der dritte Selbstmord unter Karl Wittgensteins Söhnen.

Der „Tractatus“ erschien 1921 in einer ersten fehlerhaften Fassung, von der Wittgenstein sich wütend distanzierte. Ein Jahr später brachte der angesehene Londoner Verlag Routledge & Kegan Paul das Werk in einer zweisprachigen Fassung heraus. Nur zögerlich setzte die Rezeption ein; Begeisterungsstürme löste Wittgensteins Abhandlung nicht aus. Das mochte an der strengen Konstruktion des Ganzen liegen; mit einer Unklarheit der Aussagen des „Tractatus“ konnte das anfängliche Unverständnis, dem Wittgenstein sich ausgesetzt sah, allerdings kaum zu tun haben, denn philosophische Eindeutigkeit, ja: Unmißverständlichkeit war es gerade, die sein Werk intendierte. Das „klar Sagbare“ in der Philosophie sollte ein für allemal festgehalten werden: „Der Angelpunkt . . . ist die Theorie dessen, was durch Aussagen, d.h. durch die Sprache, ausgedrückt werden kann (und, was das Gleiche besagt, was gedacht werden kann) – und dessen, was durch Aussagen nicht ausgedrückt, sondern nur gezeigt werden kann; das, glaube ich, ist das Kardinalproblem der Philosophie.“ Der „Tractatus“ verordnete der Philosophie ein radikales, sprachlogisch begründetes Diätprogramm, das im besonderen jenen Philosophen, die sich an die Völlereien der alten Metaphysik gewöhnt hatten, gar nicht schmecken wollte. Für die traditionellen Themen des abendländischen Denkens war, bei strenger Anwendung der Wittgensteinschen Beschränkungstherapie, nur noch wenig an wirklich Mittelbarem übrig: „Die Welt ist alles, was der Fall ist. – Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dingen). – Der Gegenstand ist einfach; die Konfiguration ist das Wechselnde, Unbeständige. Die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt. – Wir machen uns Bilder der Tatsachen. – Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes. – Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logische Form der Abbildung gemein. – Was das Bild darstellt, ist sein Sinn; das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke. – Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. – Die im Satz angewandten einfachen Zeichen heißen Namen; der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung. – Nur der Satz hat Sinn; nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung. – Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.“ Am Ende blieb dieser auf Schonkost gesetzten Philosophie nur der sehnsüchtige Blick auf das (noch) Machbare: „Alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen läßt, läßt sich klar aussprechen . . . Es zeigt sich zwar in allem Sagbaren auch Unsagbares, aber was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden … Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ Wittgenstein war nach der Veröffentlichung seines„Tractatus“ zunächst der Meinung, die „Probleme“ der Erkenntnisbegründung „gelöst“ und eine dauerhafte Schadensbegrenzung im Geltungsbereich des Wissens erzielt zu haben. Dieser Optimismus hielt jedoch nicht lange an, und ihm dämmerte schon bald, daß mit seinem Werk das letzte Wort der Philosophie, jener zähen alten Dame, die womöglich alle ihre Kinder überlebt, noch nicht gesprochen war.

Nach dem Wiedereintritt in das ‚Zivilleben‘ versuchte Wittgenstein einen radikalen Neubeginn: Er verzichtete auf sein Vermögen und ließ es, sehr zur Verwirrung der Betroffenen, unter den Familienmitgliedern verteilen. Von September 1920 bis Mai 1926 amtierte er, mit eher mäßigem Erfolg, als Volksschullehrer in der österreichischen Provinz. Er kehrte nach Wien zurück und wirkte dort als Architekt am Bau einer dreistöckigen Villa mit, die seine Schwester Hermine in Auftrag gegeben hatte und später als „hausgewordene Logik“ bezeichnete. Anfang 1929 kehrte er nach Cambridge zurück. Er erhielt ein Forschungsstipendium und stürzte sich in die Arbeit. Der „Tractatus“ war mittlerweile ein gleichermaßen bekanntes wie umstrittenes Buch – und Wittgenstein ein Philosoph, der sich anschickte, zur Berühmtheit zu werden. Noch immer glaubte er zu wissen, daß ihm nichts passieren konnte; er vertraute der Gewißheit, die sich ihm in seinem Schlüsselerlebnis zu erkennen gegeben hatte. Fast unbemerkt von allen Beobachtern arbeitete er an einer Weiterentwicklung seiner Philosophie. Nicht mehr die reduktionistische Zustandsbeschreibung des „Tractatus“ stand nun im Mittelpunkt seines Interesses, sondern der tatsächliche Gebrauch von Sprache und die dazugehörigen Anwendungsmöglichkeiten. In den „Philosophischen Untersuchungen“, dem eigentlichen Hauptwerk seiner Spätphilosophie, widmete Wittgenstein sich dem Reichtum der natürlichen Sprachen, die ja, wie er wußte, viel mehr zu leisten imstande waren, als es das asketische Methodenverständnis der Naturwissenschaften zulassen wollte. Das neue Zauberwort der Wittgensteinschen Spätphilosophie hieß „Sprachspiel“: „Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele vor Augen … Befehlen und nach Befehlen handeln – Beschreiben eines Gegenstandes – Eine Geschichte erfinden und lesen – Theater spielen – Rätsel raten – Einen Witz machen; erzählen – Aus einer Sprache in eine andere übersetzen – Bitten, Danken, Fluchen, Grüßen, Beten.“ Aus den Sprachspielen ergibt sich, was eine Sprache zu sagen hat: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache … Das Wort Sprachspiel soll hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit – oder einer Lebensform. – Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen … Das Sprachspiel hat seinen Ursprung nicht in der Überlegung. Die Überlegung ist ein Teil des Sprachspiels. Und der Begriff ist daher im Sprachspiel zu Hause. Du mußt bedenken, daß das Sprachspiel sozusagen etwas Unvorhersehbares ist. Ich meine: Es ist nicht begründet. Nicht vernünftig (oder unvernünftig). Es steht da – wie unser Leben.“

Die Bedeutung von Wittgensteins Spätphilosophie besteht darin, daß sie einen Ansatz bietet, aus dem Reichtum der Normalsprache die Vielfältigkeit menschlicher Lebensformen abzuleiten und zugleich einem tiefergehenden Verständnis zuzuführen. Der Philosoph wird zum methodisch geschulten Registrator der vertrackten Alltäglichkeit, deren Oberflächenstruktur er durchschaut, um zu ihrer wahren Befindlichkeit vorzudringen. 1938 nahm Wittgenstein die britische Staatsbürgerschaft an; 1939 erhielt er die ehrenvolle Berufung als Nachfolger Moores auf dessen Lehrstuhl in Cambridge. Wittgenstein war nun Philosophieprofessor, was ihm „absurd“ erschien und „als eine Art Lebendig-Begrabensein“ vorkam. Während des Zweiten Weltkriegs übernahm er freiwillige Hilfsdienste in einem Londoner Hospital. 1947 gab er seine Professur und die damit verbundenen Ämter auf. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Er suchte die Einsamkeit; ein Jahr lang lebte er in Irland, „weitab“, wie er bekundete, „von jeder Zivilisation“. Als die Ärzte im Sommer 1949 feststellten, daß er Krebs hatte, schien er fast erleichtert: „Ich war keineswegs erschrocken, als ich erfuhr, daß ich Krebs habe, aber ich war’s, als ich erfuhr, daß man dagegen etwas unternehmen könne, denn ich hatte nicht den Wunsch, weiterzuleben . . .“

Wittgenstein wußte, daß seine Lebensuhr abgelaufen war. Daß der Tod auf ihn wartete, fand er nur gerecht – warum sollte es ihm bessergehen als anderen. Die Einsicht, daß ihm letztlich nichts geschehen konnte, hatte ihn durch sein Leben begleitet, und im Sterben schließlich erfuhr sie ihre eigentliche Bewährung. Obwohl es ihm miserabel ging, arbeitete Wittgenstein bis zwei Tage vor seinem Tod an Aufzeichnungen, die postum unter dem Titel „Über Gewißheit“ veröffentlicht wurden. Er starb am 29. April 1951. Eines seiner letzten Worte soll der Satz gewesen sein: „Sagen Sie ihnen, daß ich ein wundervolles Leben gehabt habe!“ Auf die verbliebenen Freunde mußte dieser Gruß wie ein letzter kläglicher Scherz wirken angesichts des Endes, das er sich oft genug herbeigewünscht hatte. Wittgenstein hat der Philosophie jene Bescheidenheit anempfohlen, die ihn selbst zeit seines Lebens auszeichnete. Er wußte – und daran dürfen wir uns gern erinnern: „Zweifel kann nur bestehen, wo eine Frage besteht, und diese nur, wo etwas gesagt werden kann. – Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.

Aus: Otto A. Böhmer, Lichte Momente. Dichter und Denker von Platon bis Sloterdijk. DVA, München 2018

Letzte Änderung: 24.04.2022 | Erstellt am: 24.04.2022

Otto A. Böhmer Lichte Momente

Dichter und Denker

von Platon bis Sloterdijk

Gebunden, 352 Seiten

ISBN: 978-3-421-04803-5

DVA/Dt. Verlagsanstalt, München, 2018

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.