Der Dichter Werner Söllner hat mit seinem in der Edition Faust erschienenen Band „Knochenmusik“ große Resonanz ausgelöst. Anlässlich seines 65. Geburtstags hat Alexandru Bulucz ein sehr persönliches Gespräch mit ihm geführt. Es geht darin um Dichtung und Klarheit, die letzten Dinge und Hunde.

Werner Söllner im Gespräch mit Alexandru Bulucz

Alexandru Bulucz: Lieber Werner, wer an deinen neuen Gedichtband „Knochenmusik“ denkt, denkt unter Umständen an die Hunde, die dort vorkommen, oder daran, dass darin symbolträchtig geraucht wird. In Begleitung der Zigarette kenne ich dich, in Begleitung deines Hundes noch nicht. Und doch weiß ich, dass du ein großer Hundeliebhaber bist. Woher deine große Hundeliebe?

Werner Söllner: Ich weiß es nicht genau. Als Kind habe ich eine Katze gehabt, die ich natürlich sehr gern gehabt habe. In Rumänien, nicht als Kind, sondern als junger Mensch mit meiner damaligen Frau Denisa Comănescu, hatte ich auch eine Katze, einen Kater, Isăchilă, wie wir ihn nannten. 1986 – da wollte ich unbedingt einen Hund haben. Ich glaube, es liegt daran, dass Hunde ständige Begleiter sind. Wenn du eine Katze hast, lässt du sie zuhause, sie ist in der Wohnung eingesperrt, man kann sie nicht mitnehmen. Oder wenn es eine Freigängerkatze ist, und du eine entsprechende Wohnung hast, vielleicht mit Garten sogar, geht die Katze weg, und du bleibst zuhause allein. Die Katze ist weg, der Hund ist immer da.

Vielleicht steht dieses Bedürfnis nach Hunden für das Bedürfnis nach einem ständigen Begleiter, nach einem Wesen, das immer da ist, solange es lebt. Ich weiß es nicht.

Für den Hund ständig da sein wie für ein Kind … Einen Hund zu verlieren, der zur Familie wurde, schmerzt. Wie jeder Schmerz muss auch dieser verarbeitet werden.

Du hast sicherlich Recht damit, dass Hunde bei mir auch so etwas wie ein Kindersatz sind. Zum anderen: Die Hunde, die ich hatte, aber nicht nur die, sondern Tiere im Allgemeinen – Hunde, Würmer, Ratten … – sind für mich gleichberechtigte und gleichwertige Lebewesen. Es sind Wesen, die ich als so komplex empfinde, wie ich mein menschliches Gegenüber empfinde. Sie haben genau so viel Würde, wie Menschen sie oft nicht haben. Ich versuche nicht zu idealisieren. Ich versuche, Tiere, auch meine Hunde, nicht zu sehr zu vermenschlichen. Ich tue es in der Praxis oft genug. Ich schaue mir manchmal selber über die Schulter und denke, lass mal gut sein.

Aber zurück zu deiner Frage, ob man einen solchen Verlustschmerz verarbeiten kann … Ich bin mir nicht sicher, ob man Schmerz überhaupt verarbeiten kann. Es passiert irgendetwas in deinem Leben, was einen Schmerz oder ein Trauma verursacht. Dann muss man es verarbeiten. Das ist so eine Redewendung … Ich erlebe das für mich nicht so.

Ich glaube nicht, dass man Schmerz, dass man Leid, dass man Unglück ver„arbeitet“. Man geht damit um, man denkt an das, was den Schmerz ausgelöst hat, und fragt sich, hätte man das oder jenes anders machen können oder machen sollen. Man lernt, mit dem Schmerz, mit dem Verlust zu leben. Die Redewendung vom Verarbeiten des Schmerzes kommt mir sehr deutsch vor. Die Deutschen müssen ja ständig arbeiten. Auch von Beziehungsarbeit ist oft die Rede. Gemeint damit ist irgendwo die Liebe. Kaum liebt ein Mensch und findet jemanden, er oder sie denkt, ach, ich werde wiedergeliebt, es entsteht eine Beziehung – schon fängt die Beziehungsarbeit an.

Es kommt mir wirklich ziemlich deutsch vor, und manchmal denke ich mir, gut, auch für eine Beziehungsarbeit müssen Sozialabgaben bezahlt werden, so dann auch für die Schmerzverarbeitung. Ist es ganztags oder halbtags? Ist es eine geringfügige Beschäftigung? Gibt es einen Mindestlohn?

Das alles ist aber eine existenzielle Angelegenheit. Wir verarbeiten nichts, sondern wir lernen. Wir lernen mit dem Schmerz zu leben, wir lernen lieben, wir lernen trauern. Ein Leben lang.

Im Gegensatz zu dieser Tierethik steht in „Knochenmusik“ vielleicht das Gedicht „Zwei Wespen, ach“, in dem die Wespen, wenn man es böse ausdrücken will, für ein stimmiges poetisches Bild „verrecken“ müssen: „Und ich sitze hier / und trinke Kaffee, greife gedankenlos / nach der Dose und kippe mir Zucker / in die Tasse, so daß die zwei / Wespen verrecken, unter der süßen Last, im Angesicht / eines gleichgültig kaffeetrinkenden Gottes.“

Es geht darum, wie ich im Café sitze und mein Ambiente beobachte. Ich sehe sozusagen eine Parallele zwischen dem Verhalten der Menschen, die ich in diesem Café beobachte, und den beiden Wespen.

Zum Wespenbild: Ich habe mir ein Bild ausgesucht, das sich mir in der Szene auch wirklich aufgedrängt hat. Man beobachtet öfter, dass Wespen durch die Öffnung in die Zuckerdose hineingelangen, angelockt durch den Zucker. Dann können sie nicht mehr raus. Ich setze das Bild in eine fatalistische Parallele zum menschlichen Verhalten. Wir streben irgendwohin, angelockt durch die Süße eines Versprechens, welcher Natur auch immer: Es kann das Versprechen der Liebe sein, es kann das Versprechen des Glücks sein, es kann das Versprechen einer befreienden Vision sein. Wir bemühen uns ganz fürchterlich und wollen irgendwohin und stellen dann fest, fürchterlich überrascht, dass wir zwar beim Zucker, beim Süßen sind, aber plötzlich sind wir gefangen, wir werden wütend, fangen an, um uns zu schlagen, weil wir uns befreien wollen, oder wir werden panisch.

Der Text ist der mehr oder weniger passende Versuch, eine Parallele, eine von Fatalismus nicht unbeeinflusste, zu setzen. Die Wespen haben mich in diesem Text eben nicht in diesem ethischen oder tierethischen Sinn interessiert. Ich habe sie sozusagen nur als Illustration verwendet.

Das Titelgedicht des Bandes, „Knochenmusik“, verweist auch auf den Musikantenknochen, der beim Anstoßen eine heftige Schmerzreaktion auslöst. Ich denke da vielmehr an „oase ruginite“ [Anm. d. Red.: rumän. für „verrostete Knochen“], an Gelenke-Verschleiß, an Musik, die durch Knochenreibung entsteht. Was steckt hinter „Knochenmusik“?

Wenn man altert, merkt man mit der Zeit, wie die Gelenke knacken, was für eine eigenartige „Musik“ sie zu machen beginnen. Da ist deine Analogie mit dem rumänischen „oase ruginite“ schon richtig.

Andererseits: Einige der Gedichte aus dem Buch stammen aus den neunziger Jahren. Ich habe damals in Zusammenhängen gelebt, die mich ziemlich erschüttert haben, ich habe zunächst in meinem allerengsten Umfeld und dann an mir selbst erlebt, wie fragil Existenz sein kann. Meine damalige Frau ist an Schizophrenie erkrankt, und ich habe sie begleitet und mit ihr gelebt und versucht, mich damit auseinanderzusetzen, musste ich ja, weil ich mit ihr gelebt habe, und ich habe dann selber psychotische Episoden erlebt und habe mich selber wie in einer Welt erlebt, deren Konturen völlig verschwimmen, sich auflösen und sich neu zusammensetzen, aber nicht nach den Regeln, wie wir sie in unserem Alltag auf glückliche Weise erleben. Meine gesamte innere Struktur, wenn du so willst, mein seelisches und mein geistiges Skelett ist zerfallen und hat sich neu zusammengesetzt. Daraus sind Texte entstanden, im besten Fall eine Art Musik oder auch nicht.

Und schließlich, ich habe das Gedicht in Amsterdam geschrieben, und ich erwähne auch Anne Frank darin und spiele auf das an, wofür sie steht. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, wenn hunderttausende Menschen umgebracht werden, und am Ende bleiben nur noch die Knochen, rein physisch, geistig vielleicht die Erinnerung an sie. Und die Erinnerung ist vielleicht dazu in der Lage, dass aus dem Erinnern daran so etwas wie Musik entsteht. Das ist ungefähr das Umfeld, aus dem heraus ich in diesem Gedicht damals zu sprechen versucht habe.

Du sprichst von der Neuzusammensetzung, von der Mutation der gesamten inneren Struktur. Unaufhörlich, würde ich behaupten, schwingen Fatalismus und Pessimismus in deinen Aussagen mit. Aber vielleicht täusche ich mich da. Jedenfalls verstehe ich diese zwei genannten mentalen Zustände im Zusammenhang mit dem Todesbewusstsein deiner Gedichte, das sich vor allem dann zeigt, wenn, wie bei Cioran, die Option des Selbstmords den Selbstmord erübrigt. Cioran dazu: „Ohne die Idee des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet.“ Du in deinen Gedichten: „Wer sehr in Eile ist / darf verschwinden / vor der Zeit.“ („Erschrecken, nachts“). „Das Leben hat Geduld – / es läßt sich leben. // Nur ich hätt’ es gern anders.“ („Frankfurt am Morgen“) Oder: „‚nichts‘, sagt / sie, ‚als sterben, ich weiß gar nicht, warum / das nicht geht‘“ („Die Engel grüßen“).

Du sprichst Pessimismus und Fatalismus an, und natürlich hast du in gewisser Weise Recht. Aber nicht nur die Texte, auch den Geisteszustand, aus dem heraus sie entstanden sind, empfinde ich nicht als direkt pessimistisch oder fatalistisch.

Der Gedanke an den Tod ist mir sehr nahe. Nicht auf eine pessimistische oder auf eine fatalistische Art. Hintergrund ist vielleicht die Tatsache, dass ich in meinem Leben relativ oft durch andere Menschen, durch Menschen, die mir sehr nahestanden, dem Tod nähergekommen bin. Ich bin mit dem Tod sozusagen in Berührung gekommen. Das Leben hat sich so ergeben. Es war dann jedes Mal so, als würde das Sterben dieses Menschen, der mir nahestand, ein Fenster öffnen. Auf den ersten Blick öffnet sich durch das Fenster ein grauenhafter Abgrund, ein Abgrund ins Nichts. Die erste Reaktion darauf war immer ein existenzieller Schrecken. Mit der Zeit hat sich da etwas verändert, der Schrecken ist weniger geworden. Der Tod ist nichts Schreckliches, er gehört zum Leben, das Ende gehört zum Anfang, und es ist gut so. Wenn ich wüsste, dass ich nicht sterben kann – ich glaube, aus Verzweiflung würde ich mich umbringen.

An all dem ist aus meiner Sicht nichts wirklich pessimistisch oder fatalistisch. Auch bei Cioran nicht. Er legt lediglich den Finger in die Wunde, wo sich eine andere ganz wichtige Frage stellt, nämlich was für einen Sinn hat das alles, was für einen Sinn hat das Leben, was für einen Sinn hat es, dass ich lebe und dass ich so lebe, wie ich lebe und nicht anders, oder dass ich überhaupt da bin. Hat das einen Sinn? Wir tragen einen riesigen Ballast auf den Schultern, die ganze Geistesgeschichte, die ganzen Religionen … Ich glaube, es gibt in unserer Existenz keinen großen versteckten Sinn, den wir sozusagen durch möglich genaues Nachdenken und Philosophieren finden können oder vielleicht finden müssen. Wir müssen gar nichts. Wir müssen versuchen, möglichst glücklich zu sein und möglichst wenige andere unglücklich zu machen, sonst müssen wir nichts, es gibt keinen verborgenen Sinn, und deswegen ist es vielleicht zwar traurig, wenn ein Mensch verschwindet, aber wirklich tragisch ist es nicht.

Deine Zeilen „Freiheit, wort- / los zu sein! // Als sei jenseits der Sprache / eine andere, flüssige Welt.“ („Seestück“) kann man auch mit dem verstehen, was du soeben gesagt hast: Wir müssen gar nichts. Als ich deine Zeilen gelesen habe, dachte ich vielmehr an Celans berühmtes Gedicht „Fadensonnen“: „Fadensonnen / über der grauschwarzen Ödnis. / Ein baum- / hoher Gedanke / greift sich den Lichtton: es sind / noch Lieder zu singen jenseits / der Menschen.“

Wenn du Celan erwähnst, fühle ich mich fast auf Metaphysisches verwiesen, und dann fühle ich mich ein bisschen klein. Ich selber habe nichts Metaphysisches im Sinn. Ich habe mich jahrelang dazu verpflichtet gefühlt, zu sprechen, zu schreiben. Das hat in der Jugend angefangen. Das Schreiben, auch das Nachdenken über Schreiben und Sprechen, hat oft in der Gruppe stattgefunden, im Freundeskreis, im Kollegenkreis. Sprechen war wie eine moralische Verpflichtung, eine moralische Selbstverpflichtung. Das war aber nicht nur in der Jugend so, die ich in einer Diktatur verbracht habe, wo man auch nachvollziehen kann, dass Sprechen, das Sprechen gegen die Diktatur, so etwas wie eine moralische Verpflichtung sein kann. Ich habe auch in den Jahren danach das Sprechen und das Schreiben als ein Muss teilweise praktiziert, teilweise empfunden. Dieses Sprechenmüssen gibt es auch hier unter ganz anderen Voraussetzungen. Hier hat es etwas mit dem Kommerz zu tun. Man muss andauernd im Gespräch sein, man muss andauernd liefern, man muss präsent sein, wenn man berufsmäßig schreibt oder diesen Beruf ausübt, man muss andauernd artikulieren bis zum Gehtnichtmehr. Was passiert, wenn man unter diesen Voraussetzungen vielleicht ganz normal nur eine Phase erlebt, in der man einfach Lust hat, die Schnauze zu halten. Im Extremfall ist man beruflich tot.

Mit deinem poetischen Stil verbinde ich sprachliche Präzision und Stimmigkeit, nach dem Motto: In der Kürze liegt die Würze. Ich kann mir vorstellen, dass deine poetische Genauigkeit viel Geduld voraussetzt, für jemanden, der nicht aus der Fülle der Sprache schreibt, sondern auf Reduktion setzt.

Für mich war Literatur immer etwas, was ganz eng mit meiner Existenz verknüpft war. Ich habe nie geschrieben aus einem Gefühl des Überschwangs heraus, nach dem Motto, ich bin voll von Sprachmelodien oder übervoll von Bildern, von Metaphern, von was weiß ich was. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin so voll von irgendetwas, das muss jetzt raus. Ich habe zwar oft das Gefühl gehabt, da ist etwas in mir und ich habe das Bedürfnis es zu sagen, aber dann ist immer ziemlich schnell der Gedanke da gewesen, was ist es eigentlich. Die Frage, was willst du eigentlich sagen, was meinst du, was ist es genau, was dich umtreibt, was dich beschäftigt, ist für mich immer eine wichtige Frage gewesen. Wenn ich das Gefühl habe, ich lasse mich beim Schreiben überwältigen, verführen von einem schönen Bild, von einer auf den ersten Blick faszinierenden Formulierung, werde ich misstrauisch.

Damit sprichst du nun auch die biographische Dringlichkeit deines Schreibens an. Das scheint dir wichtig zu sein.

Ja, das ist mir sehr wichtig. Natürlich weiß ich, dass es bedeutende Autoren gibt, die in einem ganz anderen Ausmaß vom eigenen Erleben abstrahieren. Und natürlich führt auch das, wenn es glückt, zu wunderbaren Erlebnissen und wunderbaren Texten, Büchern. Das ist mir aber irgendwie immer fremd geblieben. Ich glaube, dass literarische Kunstwerke, Gedichte, Texte so da sind, wie sie da sind. Sie müssen nicht so da sein, wie sie da sind, weil sie einer bestimmten Auffassung, weil sie einer bestimmten Poetologie, weil sie einer bestimmten Ideologie entsprechen müssen, sondern sie sind da, weil der Mensch, der sie schreibt, sich mithilfe der eigenen Texte mit sich selbst über die Welt verständigt und weil er oder sie sich mit diesen Texten auch mit anderen Menschen über die Welt verständigen will. Insofern ist Biographie für mich wichtiger als Poetologie, was nicht heißt, dass nicht auch ein Verwurzeltsein in der Biographie poetologisch durchaus relevant sein kann. Aber die Prioritäten sind andere.

Im Gedicht „Spaziergang“, das du Heinz Czechowski widmest, auch aus „Knochenmusik“, findet man sich im „Selbstgespräch der Geschichte“ wieder. Also doch Fatalismus?

Ich glaube, ich habe schon im ersten Teil unseres Gesprächs recht ungern zwar, trotzdem zugegeben, dass etwas Fatalistisches da ist, sicher. Auf der anderen Seite, ich selber empfinde es nicht als fatalistisch, sondern ich empfinde es als realistisch. Ich versuche ein Beispiel zu geben für das, was ich meine. Ende der Achtzigerjahre haben wir in Europa, auch in anderen Teilen der Welt, aber vor allem in Europa, historische Umwälzungen erlebt: Der Eiserne Vorhang ist weggebrochen, Sowjetunion, Perestroika, Glasnost … Dann kam eine Reihe von Revolutionen, in Europa, im ehemaligen Ostblock. Über Prag hieß es, es war die Samtene Revolution, in Rumänien gab es angeblich auch eine Revolution, bei der auch Blut geflossen ist und Menschen gestorben sind. Dann hieß es plötzlich, in der DDR haben wir eine Revolution gehabt. Ich bin da skeptisch, ich bin mir nicht sicher, ob das Revolutionen waren, ich bin mir nicht sicher, ob die Veränderungen und Umwälzungen, die Gott sei Dank stattgefunden haben, das Ergebnis eines bewussten revolutionären Handelns von Menschen gewesen sind.

Ich bin mir sicher, dass wir Menschen mit unserem Handeln Geschichte machen. Ich zweifle nur sehr stark daran, dass die Geschichte, die wir dann gemacht haben, wenn wir fertig sind mit dem Machen, die ist, die wir machen wollten. Und insofern frage ich mich, haben wir das gemacht oder es ist entstanden aus einem Zusammenspiel von Absicht, von dem Wunsch, Geschichte zu beeinflussen, zu gestalten oder zu verändern. Es ist ein Zusammenspiel von all dem, mit vielen Zufällen, mit Sachverhalten, die das Ergebnis von völlig anderen Prozessen sind, und insofern würde ich dann sagen, Geschichte ist nicht etwas, was ich aktiv in eine bestimmte Richtung verändern kann.

Was du soeben gesagt hast, lässt mich an ein Gespräch anknüpfen, welches Richard Wagner und du vor fast 36 Jahren für die Karpatenrundschau geführt haben. [Anm. d. Red.: „Was schreiben leisten kann…“, in: KR, Jg. XIV (XXV), 4.1.1981.] Dort sagst du unter anderem: „Die Leute, die das Reden haben, wollen auch mein Handeln haben, ich denke aber daran, mich im Leninschen Sinn „nützlich“ zu artikulieren, weil Lenin die Revolution nicht ideal, sondern konkret gemacht hat.“ Könntest du das für mich Revue passieren lassen?

Meine Güte! Das habe ich erst vor 36 Jahren gesagt?! Jetzt kommt mir das vor wie etwas, was ein viel, viel jüngerer Mensch gesagt haben muss. Ich habe damals mit dem Schreiben sehr viel stärker als heute andere Dinge verknüpft. Ich glaube, würde derjenige, der ich damals gewesen bin, mir heute hier zuhören – und mir zuhören, während ich darüber rede, wie das mit der Geschichte ist und mit der Möglichkeit der Menschen, Geschichte zu verändern –, der junge Mensch von damals würde aufstehen und mir hier eine ordentliche Ohrfeige verpassen. Ich glaube, dieser Mensch würde mir sagen, es gibt Zeiten im Leben und in der Geschichte, in denen man nicht mehr darüber nachdenken muss, warum geschieht etwas, man muss aufstehen und es geschehen machen. Klar, das Gespräch, aus dem du die Antwort eines fürchterlich jungen Menschen zitiert hast, hat eben stattgefunden, in Rumänien in einer Zeit, in der eine ganze Reihe von Autoren mit der tagtäglichen Hoffnung gelebt haben, dass das, was sie schreiben, und die Art, wie sie schreiben, wirklich einen Einfluss haben, nicht auf die Politik des Zentralkomitees, sondern auf die Gedanken anderer Menschen, und dass das auf diesem Umweg auch einen Einfluss auf die Taten, auf die Handlungen anderer Menschen hat.

Das ist ein Phänomen, das man immer in autokratisch geführten Gesellschaften feststellen kann, in Diktaturen. Dort haben Worte, Gedichte, Bücher ein anderes Gewicht, eine andere Bedeutung als in sogenannten freien Gesellschaften. Literatur oder Kunst ist oft auch Ersatz für Presse, Kommentare zu Zeitgeschichte, aus dem einfachen Grund, weil die Presse nicht frei ist, man kann die Zeitung nicht aufschlagen und das lesen, was alle wissen.

Trotzdem, dass ich das damals so gesagt habe, wie du es zitiert hast – es macht mich heute verlegen. Nun gut, der Rest ist Schweigen.

Karl Dedecius hat in einem Gespräch, das ich mitgeführt habe, geäußert, die Sprache von Autoren, die in einer nicht unter Zensur leidenden Staatsform leben, müsste eine präzise und nicht verrätselte, also eine metaphernarme sein. Als ich Bora Ćosić, der im ehemaligen Jugoslawien sogar mit Schreibverbot belegt wurde, mit Dedecius’ Plädoyer konfrontiert habe, hat er Folgendes gesagt: „Kein Schriftsteller muss klar schreiben, egal wie der Zustand einer Gesellschaft ist. Genauso wie in Terrorregimen Schriftsteller nicht in Metaphern schreiben mussten. Es gab durchaus jene, die sehr klar geschrieben haben. Der „Archipel GULAG“ ist keine Metapher, genauso wenig wie die Dramen von Václav Havel. Das waren reine und reale Bilder der damaligen Gesellschaft. Natürlich bezahlt man mit dem Gefängnis, der Internierung, dem Lager, aber es ist kein Gesetz, dass Schriftsteller die Metapher gewählt haben, um sich zu verstecken. Ich behaupte sogar, dass jene, die in Metaphern schreiben, dies in glücklichen Zeiten tun, weil sie nichts daran hindert.“

Wofür plädierst du?

Also ich glaube, dass der Wegfall der Diktatur, dass stark veränderte soziale und politische Voraussetzungen tatsächlich auch zu Veränderungen im Schreiben führen. Ich denke, dass eine Vereinfachung oder Verknappung die adäquatere Antwort ist. Ich kenne aber Autoren, die ich schätze, die anders vorgehen. Mir ist aber die Haltung von Dedecius näher.

Im schon zitierten Gespräch mit Richard Wagner bezeichnest du das „Schreiben als fortgesetztes Scheitern“. Wie meinst du das?

Ja, schau einer an, ich habe also damals etwas gesagt, wozu ich in irgendeiner Weise tatsächlich noch heute stehe. Heute würde ich sagen, wir haben schon über die Frage gesprochen, woher kommt das reduzierte Sprechen, woher der Versuch, etwas, was man sagen will, möglichst genau zu sagen und nicht möglichst bilderreich, wie innovativ auch immer. Es hängt auch mit der eigenen Identität zusammen oder mit dem, was man für Identität hält. Aber Identität ist in Wahrheit etwas ungeheuer Volatiles. Was „ich“, mit „meiner“ Identität, heute für genau halte, ist morgen vielleicht wieder fast bedeutungslos.

Lieber Werner, wir haben das Ende unseres Gesprächs erreicht, das veranlasst wurde durch deinen 65. Geburtstag am 10. November 2016. Was steht an danach?

Der letzte Lebensabschnitt. Ich weiß nicht, wie sich das anhört. Ich höre den Satz „Der letzte Lebensabschnitt steht an“ und habe oft den Eindruck, dass mit diesem Satz viel Trauriges verknüpft ist: Der letzte, meine Güte, Abschied … Aber das Traurige ist nicht das, was vorherrscht. Der letzte Lebensabschnitt steht an, hoffentlich ein stabiler Gesundheitszustand und sehr erfreuliche Dinge wie zum Beispiel: frei von Lohnarbeit sein. Es steht natürlich auch das Schreiben an, und zwar das Schreiben nicht im Hinblick auf tatsächliche oder vermeintliche Notwendigkeiten, wie sie aus dem Betrieb heraus oft formuliert werden, auch speziell in meinem Fall. Die Möglichkeit, selber entscheiden zu können, was schreibe ich, warum schreibe ich, für wen schreibe ich, mache ich es öffentlich oder nicht? Solche Dinge stehen an. Mein Hund freut sich. Und das alles nur unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit mitspielt. Ich werde mich überraschen lassen.

Das dritte Drittel hört sich besser an als der letzte Lebensabschnitt. Bleibt es bei der entspannten Sicht auf den Tod am Ende des dritten Drittels?

Definitiv. Fakt ist, der letzte Abschnitt nach dem 65. kann weit kürzer sein als das von dir freundlich erwähnte Drittel, weit kürzer. Der Gedanke daran, dass das im Endeffekt nicht ein Drittel sein wird, sondern weniger, erschreckt mich überhaupt nicht, gar nicht. Der Tod ist okay. Leider haben wir vor dem Tod etwas, was nicht ganz einfach ist, bei dem ich auch nicht so entspannt bin: das Sterben. Es gibt so viele Arten des Sterbens. Ich denke dabei an meinen Vater, der kurz nach seinem 70. Geburtstag gestorben ist … Er war schwer erkältet, hat eine heftige Grippe gehabt, hat gehustet … Meine Mutter war beunruhigt, sie hat den Arzt nach Hause gerufen, es hätte ja auch eine Lungenentzündung sein können. Der Arzt hat Entwarnung gegeben: „Schonen Sie sich, trinken Sie Tee, in ein paar Tagen ist es vorbei …“ Am Abend nach dieser Untersuchung war meine Mutter in der Küche. Mein Vater ist zu ihr gekommen und sagte in der Tür zu ihr: „Ich glaube, ich sterbe, mir ist irgendwie komisch.“ Dann hat sie ihn in den Arm genommen, und er ist gestorben. Das ist für ihn nicht schlecht gewesen.

Ich hoffe auf möglichst wenig Qual und Verzögerung – dass das ausbleibt und dass der Tod dann kommt, wenn er zu kommen hat. Ich hoffe, ich werde nicht zum Objekt einer Medizin, die vielleicht in den besten Absichten eine biologische Resistenz immer weiter- und weiterführt, obwohl diese Resistenz aus ihrem Innern heraus eigentlich schon zu Ende ist. Aber der Tod an und für sich macht mir keine Angst, ich bin einverstanden mit ihm.

Letzte Änderung: 13.08.2021

Werner Söllner

Geboren 1951 in Horia (Rumänien). Studierte Physik, Germanistik und Anglistik, arbeitete als Verlagslektor in Bukarest. 1982 Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland, wo er heute als freischaffender Autor und Übersetzer (z.B. Mircea Dinescu) bei Frankfurt am Main lebt. Nach der öffentlichen Diskussion über seine Verstrickung als IM (1972-1975) trat er als Leiter des Hessischen Literaturforums zurück. Veröffentlichte Gedichtbände u.a. Kopfland. Passagen (Suhrkamp, Frankfurt 1988), Der Schlaf des Trommlers (Ammann, Zürich 1992).

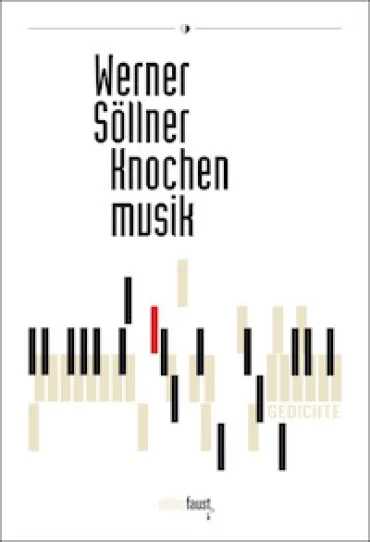

Werner Söllner Knochenmusik

Gedichte. Mit einem Nachwort von Eva Demski

Gebunden mit Schutzumschlag, 72 Seiten

ISBN 978-3-945400-19-7

Edition Faust, Frankfurt am Main, 2015

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.