Ihre Eltern überlebten das KZ Auschwitz und emigrierten mit ihrer in Feldafing geborenen Tochter nach Australien. Lily Brett begann mit 19 Jahren in Melbourne als Musikjournalistin für ein Rockmagazin zu schreiben und wurde durch ihre Gespräche mit den damaligen Popgrößen bekannt. 1986 erschien ihr Buch „The Auschwitz Poems“. Um die Jahrtausendwende schrieb sie für DIE ZEIT die Kolumne „Schöne Grüße aus New York“. In zwei Interviews, die Marli Feldvoß mit der Autorin in den Jahren 1999 und 2006 geführt hat, kommen biographischen Details und ihr Verhältnis zu den Deutschen zur Sprache.

Marli Feldvoß: Lily Brett, etwas Unvorhersehbares und Unerwartetes ist geschehen, denn Sie sind zum Liebling des deutschen Lesepublikums geworden. Sie sind sogar Kolumnistin für DIE ZEIT und schreiben „Schöne Grüße aus New York“. Wie fühlen Sie sich dabei?

Lily Brett: Als mich DIE ZEIT gefragt hat, hatte ich zuerst Angst, dass es mich von meinem neuen Roman ablenken würde. Das wollte ich auf keinen Fall. Aber dann hörte ich, was DIE ZEIT für eine intellektuelle Leserschaft hätte und dass sie große Buchleser wären. Deshalb habe ich für ein Jahr zugesagt. Und zu meiner großen Überraschung macht es mir großen Spaß. Kurze Stücke zu schreiben, ist direkt eine Herausforderung für mich. Und es ist sehr befriedigend. Du fängst sie an und schreibst sie zu Ende. Es ist nicht wie ein Roman, in dem man so lange leben muss. Es macht mir auch Spaß, wenn mich Leute ansprechen, um mir zu sagen, dass sie mit mir einer Meinung seien. Die Leser sind so herzlich zu mir.

Was ist mit dem ersten Teil meiner Frage, dass Sie zum Publikumsliebling, zu einer Bestsellerautorin in Deutschland geworden sind?

Kein Schriftsteller wird sich jemals als Liebling des Publikums fühlen. Vielleicht wenn man John Irving oder Isabel Allende heißt. Ich bin sehr dankbar, wenn Leute zu meinen Lesungen kommen wollen und meine Bücher kaufen. Schriftsteller sind keine Schauspieler oder Schauspielerinnen. Sie fühlen sich selten als Liebling von irgendjemand.

Sie haben in einem Artikel in der australischen Zeitschrift „The Age“ über Ihre deutschen Erfahrungen berichtet. Der Titel „Surviving Germany“ sagt schon, dass Sie es überlebt haben. Mir ist die Formulierung „…on a par with motherhood and falling in love“ aufgefallen. Mich hat der Artikel sehr beeindruckt, denn Sie schreiben über Ihre Gefühle. Zum Beispiel über Ihren ersten Wien-Aufenthalt: als Sie Männer in Lederhosen sahen und ihnen am liebsten die Rippen gebrochen hätten. Ihre Gefühle gegenüber Deutschland haben sich ja sehr verändert.

Die Überschrift „Surviving Germany“ stammt natürlich nicht von mir. Autoren schreiben ihre Überschriften nie selber. Was Sie da zitieren, dass meine Erfahrungen in Deutschland lebensverändernd gewesen seien, wie Mutter zu werden oder sich zu verlieben, gibt genau meine Gefühle wieder. Es war für mich einfach sehr lehrreich, ich habe dabei sehr viel über mich gelernt, und das war völlig unerwartet. Es gehört zu den wichtigsten Dingen, die in meinem Leben passiert sind. Das ist mein vierter Besuch in Deutschland in weniger als achtzehn Monaten. Es ist eine aufrüttelnde Erfahrung für mich. Ich habe so viele Parallelen zwischen mir und den Deutschen gefunden. Ich habe so viel darüber gelernt, wie ähnlich wir sind, wie wir beide die schwere Last der Vergangenheit tragen, wir tragen sie auf unterschiedliche Art, aber wir teilen sie zweifellos.

Wenn ich privat nach Deutschland gekommen wäre, hätte ich nie so viele Leute kennengelernt. Ich habe Hunderte von Fragen bei meinen Lesungen beantwortet. Als ich hierher kam, war ich sehr unsicher und ängstlich, weil es ein Land war, das ich gemieden hatte. Ich war nur einmal hier, mit achtzehn, für fünf Minuten. Ich war nur kurz in Dachau. Anders hätte ich diese wertvollen Erfahrungen so nicht machen können. Jetzt war ich gezwungen, intensiv auf einzelne Leute einzugehen. Ich war gezwungen, Menschen kennenzulernen. Ich musste Ihnen zuhören und erfuhr, was sie über meine Romane zu sagen hatten und wie sehr sie sich damit identifizierten. Ich war gezwungen, die vielen Parallelen in ihren Leben zu entdecken und zu sehen, wie ähnlich ich ihnen bin, wie sehr ich Europäerin bin.

Aber Sie haben doch durch Ihre Eltern einen europäischen Hintergrund. Und soweit ich aus Ihren Büchern erfahren habe, waren Sie mit Ihrer Familie in Australien sehr isoliert.

Ja, ich bin sehr isoliert aufgewachsen, weil meine Eltern sehr verunsichert waren. Wir haben in einer sehr kleinen jüdischen Flüchtlingsgemeinde gelebt. Ich habe erst als Erwachsene gemerkt, dass meine Eltern nie ein böses Wort über Deutschland gesagt haben. Wie außergewöhnlich das eigentlich war. Ihre ganze Energie wurde davon verbraucht durchzukommen, Tag für Tag. Aber ich weiß jetzt, dass Eigenschaften von mir, die ich für jüdisch hielt, im Grunde europäisch sind. Ich war bei meiner ersten Lesereise völlig überrascht, was für eine intellektuelle und sensible Leserschaft es in Deutschland gab. Das hätte ich eigentlich wissen müssen – im Kopf wußte ich es –, aber ich war einfach schockiert, dass ich so viele sensible und hochintelligente Menschen traf. Und das Schockierendste von allem war, dass ich sie so gut leiden mochte. Vielleicht nicht schockiert – ich glaube, dass ich so von der Vergangenheit eingenommen war, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte. Ich hatte mir die Deutschen und Deutschland nie vorgestellt. Das passiert immer, wenn man sich eine Gesellschaft nur in Verallgemeinerungen vorstellt. Am meisten hat mich schockiert, dass ich so viele Menschen einfach wundervoll fand.

Das ist ja auch wie eine Rückkehr zu sich selbst, zu etwas, was Sie von Ihren Eltern her kennen. Meinen Sie, dass das Ihr Schreiben beeinflusst?

Es hat noch nicht mein Schreiben beeinflusst, aber es wird sich auswirken. Ich hatte gerade ein neues Buch in Arbeit, „Zu viele Männer“, das im nächsten Oktober herauskommt. Aber es wird meine Arbeit beeinflussen. Die Einflüsse müssen sehr langsam verdaut werden. Bevor man über etwas schreibt, muss man es sehr genau verstehen. Man kann nicht etwas erfahren und es dann direkt in ein Buch übersetzen. Ich muss erst lange genug mit dem Verstehen zubringen.

In Ihrem Buch „Zu sehen“ fragen Sie am Anfang: Wo war ich? Wer war ich? Ich denke, das bezieht sich auf Ihre Jugend als eine ‚Rocklady’. Was empfinden Sie, wenn Sie heute an diese junge Frau zurückdenken? Gibt es eine alte und eine neue Lily Brett?

Hoffentlich! Ich war noch so jung, als ich eine Rockjournalistin war. Ich war neunzehn, als ich anfing. Und wenn ich an diese Person zurückdenke, die ich mit neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig war, tue ich mir eigentlich leid. Ich war eine sehr schwierige junge Frau in vieler Hinsicht. Ich möchte nie wieder dieses Mädchen sein. Ich bin als Mensch heute viel ausgeglichener. Wenn ich an damals zurückdenke – ich habe all diese berühmten Leute interviewt und jeder meint, ich hätte die wunderbarsten Geschichten und Erinnerungen an all diese Rockstars auf Lager, aber ich erinnere mich am besten an meine Schreibmaschine. Es war eine tragbare kleine Olivetti, an der ich sehr hing. Ich glaube, ich wußte schon als junges Mädchen, dass meine Rettung im Schreiben lag. Ich wußte, dass es mir gut gehen würde, wenn ich einfach schrieb.

Was war die besondere Attraktion an dieser Rockstar-Ära?

Es gab keine besondere Attraktion, es war nur mein Job. Und ich hatte Glück, ihn zu kriegen. Es war bei einer kleinen Zeitung, und bei einer kleinen Zeitung muss man eine Menge schreiben, denn es gibt nur eine kleine Belegschaft. Man muss also alles schreiben. Deshalb hatte ich sehr schnell riesige Artikel zu schreiben. Ich bin ihnen sehr dankbar, denn ich wußte vorher gar nicht, dass ich schreiben konnte. Vielleicht hätte ich es sonst nie herausgefunden. Ich musste auch das Horoskop schreiben und den Ratgeber. Das Horoskop war prima, ich habe fast alles erfunden. Genauso beim Ratgeber. Ich war in einer Lage, in der ich jeden Tag den ganzen Tag zu schreiben hatte. Ich habe sehr schnell begriffen, dass es mir nicht darum ging, wen ich interviewte. Ich mochte keine Rockmusik, ich kriege davon Kopfweh, ich mag keine laute Musik. Die Attraktion war das Schreiben. Ich habe gelernt, dass das mein Ding war. Wenn ich eine Schreibmaschine oder einen Stift und Papier hatte, war alles in Ordnung.

Sie sagen auch, dass Sie sich in dieser Verkleidung als Rockjournalistin sicher fühlten. Wenn aber Ihre Hauptattraktion das Schreiben war, sehen Sie das auch als den Beginn einer Entwicklung, sich selbst zu entdecken?

Auf jeden Fall. Ich bin keine von diesen Schriftstellern, die damit aufgewachsen sind, ein Schriftsteller zu werden. Ich bin auf eine Schule für Hochbegabte gegangen. Ich habe meine Zeit damit verbracht, mein Haar aufzutürmen, so hoch es ging. Ich habe mich nicht weiter um die Schule gekümmert. Ich habe nie ans Schreiben gedacht. Wenn ich nicht diesen Job gefunden hätte, hätte ich nie meine Liebe zur Sprache entdeckt, auch nicht deren Macht.

Es gab ja einen sehr starken Bruch in Ihrem Leben ungefähr mit sechzehn, bevor Sie anfingen zu arbeiten. Hat das etwas mit Ihrer außergewöhnlichen Begabung zu tun?

Nein, ich war ein junges Mädchen, das sich wie verrückt damit herumschlagen musste, sehr komplizierte Dinge zu verarbeiten, die damit zusammenhängen, das Kind von zwei Menschen zu sein, die auf vielerlei Art schwer geschädigt waren. Als ich sechzehn war, hörte ich einfach auf mitzukriegen, was in der Klasse gesagt wurde. Ich wußte überhaupt nicht, was ich tat. Ich wollte gegen meine Eltern rebellieren, aber das ist nicht so einfach, gegen Eltern zu rebellieren, die einen solchen Schmerz erlitten haben. Es ist hart, gegen eine Mutter zu rebellieren, die mitten in der Nacht aufwachte und nach ihrer Mutter schrie. Man sah es mir wohl nicht an, ich wirkte immer sehr fröhlich, aber ich war schwer gestört.

Ich weiß nicht genau, wann Sie die „Auschwitz-Poems“ geschrieben haben …

Die „Auschwitz-Poems“ waren mein erstes Buch. Ich arbeitete jahrelang als Journalistin, und ich schrieb große Porträts. Ich glaube, der Grund war, weil ich meine Eltern nie nach ihrer Vergangenheit fragen konnte. Ich wollte sie immer nach ihrer Vergangenheit befragen, aber es ging nicht. Deshalb habe ich mir eine Sparte des Journalismus ausgesucht, wo ich immer Fragen stellen musste. Erst mein Mann hat zu mir gesagt, dass mein eigenes Leben viel interessanter sei als das vieler Leute, die ich interviewte. Ich war eine sehr erfolgreiche Journalistin und nahm mir ein Jahr frei, um herauszufinden, ob ich etwas anderes machen könnte. Und wenn nichts dabei herausgekommen wäre, wäre ich sofort zurückgekehrt. Und dann schrieb ich die „Auschwitz Poems“. Ich war für eine Autorin schon ziemlich alt, ungefähr 37. Und ich hatte Glück. Ich hatte noch nie Lyrik geschrieben. Als ich damit anfing und obwohl es so ein schwieriges Thema war – ich las und las unheimlich viel dazu –, hat es mir richtig Spaß gemacht. Aber ich dachte, keiner würde es veröffentlichen und meine Karriere als Autorin wäre bald beendet.

Aber ich hatte Glück, denn ich gewann einen der großen australischen Literaturpreise. Also haben sich auch viele Verleger für mich interessiert. Obwohl ich immer wieder zum Journalismus zurückgekehrt bin, weil ich vom Dichten nicht leben konnte, war es doch für mich ein Anfang. Das enorme Bedürfnis, eine Stimme zu haben. Eine Stimme, die meine Eltern nie hatten. Ich war mir so klar über die Macht der Sprache, als ich Journalistin war. Und ich ging immer sehr vorsichtig mit den Worten der anderen um, denn ich lebte mit Eltern, die nicht richtig Englisch sprechen konnten, und ich sah, wie gedemütigt sie waren. Sie haben beide in Fabriken gearbeitet und hatten keine Gelegenheit, Englisch zu lernen. Meine Mutter war sehr intelligent und sehr sensibel. Sie hatten niemanden, dem sie von ihrer Vergangenheit erzählen konnte. Und ich wußte, dass Sprache die absolute Macht bedeutete.

Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Australien, wohnen in New York. Sie haben die ganze Welt umrundet. Das muss Ihr Schreiben beeinflusst haben.

Ich glaube, dass jede große Veränderung sich in der Arbeit widerspiegelt, und meine Arbeit heißt Schreiben. Es ist sehr schwierig, wenn man die Länder wechselt, wenn man nicht mehr zwanzig ist. Es verhindert, dass man eine selbstgefällige mittelalterliche Person wird, denn man ist so einsam und das Leben ist so schwer, dass man zu sehr vielen Veränderungen gezwungen wird, um sich der neuen Umgebung anzupassen. Immerhin habe ich ein Land verlassen, wo ich einen guten Ruf hatte und gern gesehen war. Und ich bin in eine Stadt gezogen, wo mich niemand gern sah, und ich kannte niemanden besonders gut.. Das warf mich noch mehr auf mein Schreiben zurück. Aber New York ist eine so außergewöhnliche Stadt. Im Roman „Einfach so“ ist die Stadt zu einer eigenen Romanfigur geworden. Und in meinem Buch „Zu sehen“ wollte ich eine lange Liste von Beschwerden über New York aufstellen. Was ist falsch, was ist schwierig mit dieser Stadt? Wie ich sie hasste, wie viel Probleme sie mir machte. Aber als ich fertig war, hatte ich zu meiner Überraschung einen Liebesbrief an die Stadt geschrieben. Die Stadt hat einen mächtigen Einfluss auf mich, wie auf alle anderen auch.. Das ist keine Stadt, in der man einfach leben und sie ignorieren kann. Sie hat eine sehr starke Präsenz.

Zurück zu den Veränderungen von „Just like that“ zu „In full view“. Das hat ja etwas zu bedeuten: „In full view“. „Just like that“ beginnt in der Vergangenheit, mit ihrem literarischen Vater Edek Zepler. Aber im nächsten Roman „In full view“ fangen Sie bei sich selbst an, und der Zeitpunkt ist heute. Sie beschreiben eine Kreisbewegung und kommen zu sich selbst zurück. Die Vergangenheit wird ganz anders thematisiert. Sind Sie jetzt in der Gegenwart angekommen?

Ich glaube, ich habe immer in der Gegenwart gelebt, aber ich habe sehr viel Vergangenheit im Kopf, und das wird immer so sein. Mein neuer Roman „Zu viele Männer“ ist in meiner Gegenwart, bei meinem Denken angelangt. Er kam gerade auf Englisch als „Too many men“ heraus. Auf Englisch hat er 714 Seiten, auf Deutsch wird er über 800 Seiten stark. Ich halte es für das Beste, was ich je geschrieben habe. Ich bin unheimlich stolz darauf.

Sie haben einmal gesagt, ich zitiere: „Ich will eine neue Ordnung der Wörter erfinden, dass die Menschen weinen können.“ Ist das noch gültig?

Ich bin mit Eltern aufgewachsen, die mir über Dinge und über eine Zeit berichteten, in der sich niemand von jemandem rühren ließ, sich niemand um etwas kümmerte, niemand etwas fühlte. Deutsche Frauen waren nicht einmal gerührt, wenn sie Gefangene in Sachsenhausen ankommen sahen, sie warfen ihnen sogar Brot zu, um zu beobachten, wie sie um das Brot kämpften. Meine Eltern durchlebten eine Zeit, in der Menschen nichts für andere fühlten. Schon als kleines Kind wußte ich, wie wichtig es war, etwas zu fühlen. Ich wollte, dass die Menschen etwas fühlten. Als kleines Kind erfand ich furchterregende Geschichten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, dass ich Menschen in Rührung versetzen wollte. Jemand zu rühren, heißt für mich, sie zum Lachen zu bringen. Es ist für mich die größte Freude bei Lesungen, wenn die Hörer lachen. Dann fühle ich mich wunderbar. Und ich will sie auch zum Weinen bringen. Es ist wichtig, Dinge so tief zu empfinden, dass man zu weinen anfängt. Man kann kein gutes Leben führen, ohne zu weinen. Wenn wir aufhören zu fühlen, sind wir in großer Gefahr.

Das Gespräch wurde am 14. Oktober 1999 in Frankfurt am Main geführt.

2001 kam das Buch „Too Many Men“ heraus, in deutscher Übersetzung „Zu viele Männer“ 2002. Nach dem „Tagebuch einer Reise“ (2001) und dem Reisebuch „Von Mexiko nach Polen“ (2003) erschien 2005 der Roman „You Gotta Have Balls“ auf Deutsch mit dem Titel „Chuzpe“ 2006. Darüber – das Gespräch vom Oktober 1999 wieder aufnehmend – befragte Marli Feldvoß die Autorin Lily Brett.

Marli Feldvoß: Ihr neuer Roman „Chuzpe“ ist um vieles optimistischer als der letzte „Zu viele Männer“. Warum ist das so?

Lily Brett: Er ist so etwas wie ein Zwilling. Er zeigt die andere Seite. Das merkt man ja erst, wenn das Buch fertig ist. In „Zu viele Männer“ war Ruth Rothwax eine Holocaust-Überlebende, die durch Polen reiste. Da gab es diese dunklen Momente, wenn sie von der polnischen Familie das vergrabene Porzellan zurückfordert. Da wird Vergangenheit ausgegraben, um zur Vergangenheit zu gelangen. In „Chuzpe“ kauft sie hingegen neues Porzellan für ihren Vater. Das ist so eine Parallele, die andere Seite der Medaille. Ein dreidimensionales Porträt.

Mir kommt es so vor, als sei „Chuzpe“ ein Buch über Ruths Vater Edek Rothwax. Der Siebenundachtzigjährige fängt doch in Amerika ein ganz neues Leben an und beschert dem Buch ein turbulentes Happyend.

Es ist ein Buch über die Liebe zwischen Vater und Tochter. Eine unerwartete Liebe. Zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben gehört die Erfahrung, dass meine Mutter, die alles verloren hat, was man nur verlieren kann, Familie, Kultur, Heimat, Jugend, Bildung, eines behalten hat: die Fähigkeit zu lieben. Sie liebte meinen Vater leidenschaftlich, und ich wuchs inmitten dieser Leidenschaft auf. Für mich bedeutet Liebe alles.

Warum ist „Chuzpe“ dann das Buch, das Sie nicht schreiben wollten?

Weil ich dachte, dass ich mit dem Thema fertig wäre. Ich habe so viel Zeit mit Ruth und Edek und mit Rudolf Höss verbracht. Das war ein großes Unternehmen. Aber sie sind zu mir zurückgekehrt und mit ihnen die beiden Polinnen Zofia und Walentyna. Am Anfang des Buchs ist Ruth ja sehr verärgert darüber, dass die beiden aus Krakau nach New York gekommen sind. Aber sie ist in meinem Roman die Figur, die wächst. Ganz zuletzt hat auch Ruth Rothwax ihre Meinung geändert.

Ist es ein Buch der Versöhnung?

Nein, es ist ein Blick auf die Wirklichkeit. Das soll heißen, daß man Einzelpersonen nicht für Massenaktionen verantwortlich machen kann. Vorurteile gegenüber einem ganzen Volk zu pflegen, ist ein sehr gefährlicher Kurs. Ruth hat sich daran abgearbeitet. Nein, hier wird nicht das große Thema Versöhnung verhandelt, sondern das kleine Thema, wie sich ein Mensch gegenüber dem Nächsten verhält.

Ich habe in einer österreichischen Zeitung eine Kritik gefunden, in der sich ein Kritiker beschwert, dass Sie in der 42. Zeile Ihres neuen Buchs schon wieder auf das „brennende Fleisch“ zu sprechen kommen. Wie finden Sie das?

Das ist sein Problem. Ich bin damit groß geworden. Mir fällt es immer noch sehr schwer, Fleisch zu essen, insbesondere gebratenes Fleisch. Wenn Sie mit einer Mutter aufgewachsen sind, die zwei- oder dreimal jede Woche im Schlaf geschrieen hat, die über den Geruch von brennenden Körpern sprach – da kann man sich nicht so leicht drüber hinwegsetzen. Diese Vergangenheit hat mich geprägt. Man wächst dann nicht mit den gleichen Bildern auf wie jemand, der auf ein schönes Leben mit Picknicks, Familienausflügen, Großeltern, Cousins und Cousinen zurückblickt. Ich würde lieber nicht an brennendes Fleisch denken und tue es auch nicht so oft. Aber doch hin und wieder. Der Geruch in Auschwitz war shocking. Ich weiß es von meinen Eltern, aber das kann man überall nachlesen. Dieser Geruch war ständig präsent und jeder wußte, woher er kam.

Wie denken Sie über Günther Grass und seine späte Beichte, dass er Mitglied der Waffen-SS war?

Für mich negiert das nicht die guten Dinge, die er getan und gesagt hat. Wir machen alle Fehler. Es wäre sicher besser gewesen, wenn er es früher gesagt hätte. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie sich so aufgeregt haben, weil Günther Grass immer mit dem moralischen Zeigefinger aufgetreten wäre. Aber er hatte doch immer recht! Ich verstehe das nicht. Es ist ja so, als wäre er ein richtiger Nazi gewesen, hätte gemordet und wartete sehnlichst darauf, wieder seine Naziuniform aus dem Schrank zu holen. Er hätte den ganzen Aufruhr wohl vermeiden können, wenn er einfach gesagt hätte, dass er sich dafür schämte. Aber da war er wohl blockiert. Für mich ist er nach wie vor ein zu bewundernder Autor.

Sie haben sich von Anfang mit dem Thema „Täter und Opfer“ beschäftigt. In „Zu viele Männer“ spielt auch Rudolf Höss eine Hauptrolle. Mir scheint, daß „die Täter“ seit einiger Zeit auf dem Büchermarkt Konjunktur haben. Wie kommt das?

Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur, dass meine Leser Probleme damit hatten, dass ich Rudolf Höss als einen normalen Mann mit Frau, Familie und Alltag geschildert habe. Da wurde mir vorgeworfen, dass er zu gut weggekommen sei. Aber ich wollte ihn als eine dreidimensionale Figur zeigen. Man muss sich davor hüten, Opfer oder Täter auf Karikaturen zu reduzieren, Menschen aus ihnen zu machen, die anders sind als Du oder ich.

Haben Sie eine Vermutung, warum Sie in Deutschland so erfolgreich sind? Das gilt auch für Australien, weniger für die USA.

Woher soll ich das wissen? Kein Autor weiß, warum er erfolgreich ist. Vielleicht, weil meine Bücher hier und in Australien schon viel länger auf dem Markt sind als in Amerika. Ich müsste mich zum Beispiel schwer ins Zeug legen, wenn ich auch in Italien, Spanien oder Frankreich einen solchen Erfolg haben wollte. Stattdessen schreibe ich lieber ein neues Buch. Meine spontane Antwort wäre, dass mein Humor gut ankommt. Das wäre mein erster Gedanke. Sonst habe ich dazu keine größeren Theorien auf Lager. Ich kann nur sagen, dass sich meine Leser überall sehr ähneln. Viele junge Leute, sehr viele Männer, was ungewöhnlich ist.

Sehen Sie keinen Zusammenhang mit Ihrem Thema, dem Holocaust?

In Australien oder in Amerika wird keiner in einen Buchladen stürmen, um ein besonders spannendes Buch über Auschwitz oder über das Ghetto von Lodz zu verlangen. Eigentlich sollte mein Thema gegen mich arbeiten. Aber natürlich sind wir, die Deutschen und ich, auf eine besondere Art verbunden. Wir teilen uns ein kleines Stück Geschichte und die Folgen. Es gibt ja viele Parallelen zwischen den Kindern der Täter und der Opfer.

Außerdem sind Sie eine wunderbare Erzählerin und stehen durchaus in einer jüdischen Erzähl-Tradition.

Das kann ich natürlich nicht leugnen: Ich bin eine Erzählerin, und ich bin sehr jüdisch. Daran ist nichts zu deuteln.

Vielleicht liegt gerade da die Attraktion. Es hat die deutsche Kultur ja sehr verändert, dass wir in Deutschland keine jüdische Bevölkerung mehr haben. Ein Aspekt davon ist der Humor.

Da stimme ich zu. Da ist eine Lücke entstanden. Ich denke, dass die Deutschen die Juden vermissen. Ich denke auch, dass die deutschen Juden das deutsche Leben bereichert haben. Aber sie sind für immer verloren.

Sehen Sie sich denn als Erzählerin in einer literarischen Tradition, haben Sie Vorbilder?

Nein. Bei uns zu Hause gab es keine Bücher. Ich wollte nie Schriftstellerin werden, ich bin nicht so erzogen, ich fing als Journalistin zu schreiben an. Ich habe keine Vorbilder und analysiere meine Arbeit nicht im Hinblick auf irgendwelche Vorbilder. Ich will immer nur das bestmögliche Buch schreiben. Ein Teil von mir hätte es gern, dass ich eine andere Erziehung, ein anderes Leben gehabt hätte, das mich früher zum Lesen geführt hätte. Bei uns zu Hause waren andere Dinge wichtiger. Das Lesen war für mich kein Ausweg. Ich habe mich mit meinen eigenen Phantasien beschäftigt, meine eigenen Geschichten erfunden. Das war mein Fluchtweg.

Das Gespräch erschien am 29. November 2006 in der Frankfurter Rundschau.

Letzte Änderung: 27.12.2021 | Erstellt am: 30.08.2021

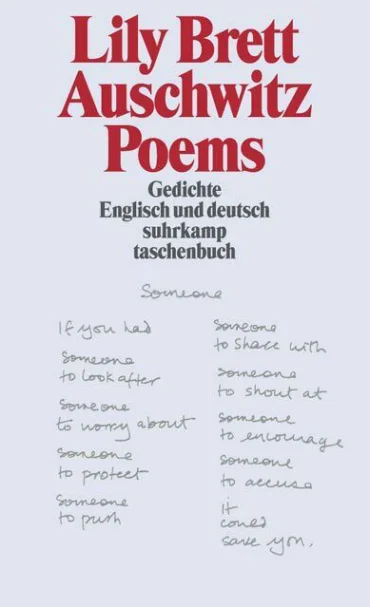

Lily Brett Auschwitz Poems

Gedichte

Originaltitel: The Ausschwitz Poems.

Illustration: David Rankin

Übersetzung: Silvia Morawetz

Suhrkamp Verlag AG, 07/2004

Einband: Kartoniert / Broschiert, ,

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-13: 9783518456057

Jahr: 2004

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.