In Gogols phantastischen Geschichten lebten Reales und Irreales eine so selbstverständliche wie unfriedliche Koexistenz. Ungemütlich wurde es bei diesem Zusammenleben allerdings ausschließlich für die Wirklichkeit, auf die das Unheimliche ununterbrochen einwirkte. Das unerhörte Verbrechen – ein Abgrund. Den unerhörten Frevel nicht einschätzen zu können, war ebenfalls einer. Autor Christian Thomas erhellt mit seiner Lektüre die tiefen Abgründe von Gogols Ukrainegeschichten.

Erster Teil

Seit zehn Tagen ein Unterkommen in Kiew, nach der Flucht aus einer verfluchten, einer behexten Welt. Einer nicht bloß eingebildeten, sondern einer wahrhaftig bösen Außenwelt. Gegen sie versprach die Stadt Sicherheit, das befestigte Kiew Schutz. Es war ein Trugschluss, denn die Metropole mit ihren uralten Kirchen bannte nicht den bösen Zauber, dem Katerina, eine junge Frau, eine Kosakenwitwe ausgesetzt war. Das Dämonische drang durch die mächtigen Mauern der Metropole.

Den Lesern und Leserinnen längst in seiner ganzen grässlichen Gestalt bekannt, streckte der Mann seine Hände nach der Frau aus. Und schon auch noch auf das Kind in der Wiege. Mit einem Schrei wachte die Mutter auf, um, wie schon im Traum, soeben noch, jetzt auch in Wirklichkeit das Kind leblos vorzufinden. Um, wie schon während des Alps prophezeit, bestätigt zu sehen: „Ich werde deinem Kind den Kopf abhauen, Katerina!, wenn du nicht meine Frau wirst…“. 1

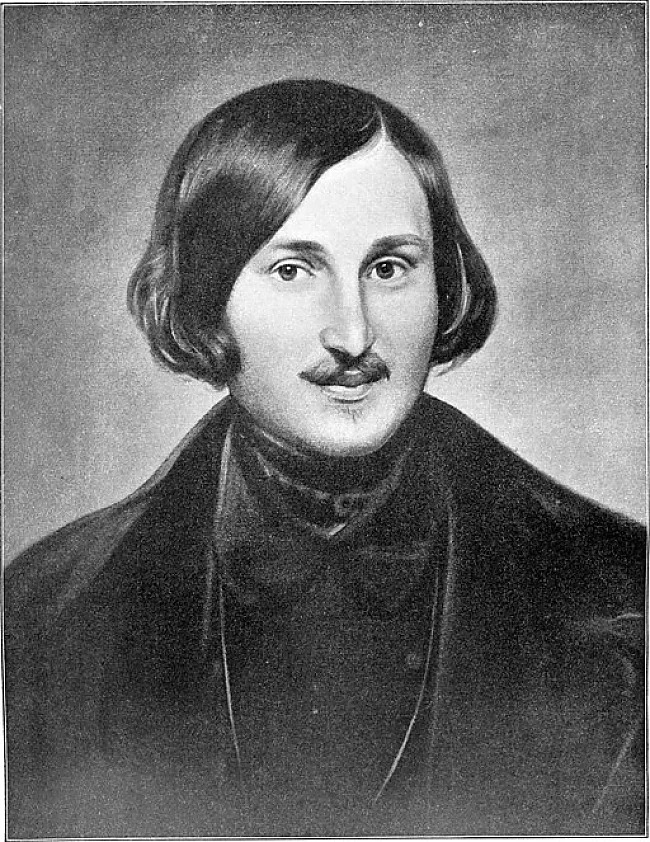

Nicht in jeder deutschen Übersetzung finden sich die drei Pünktchen, die, über die entsetzliche Drohung und Erpressung hinaus, den Inzest andeuten, den der Mörder, es ist der Vater, von seiner Tochter Katerina erzwingen wollte. Von solchen Ungeheuerlichkeiten sprach ein junger Autor, der 23-jährige Nikolai Gogol 1832 in seiner Geschichte „Schreckliche Rache“. Von den vier in seinen so nett wie kokett als „Büchlein“ annoncierten Erzählungen „Abende auf dem Weiler bei Dikanka“ war es nicht die einzige grauenvolle, die fürchterlichste aber gewiss. Ebenfalls vier Erzählungen, die zum Genre der phantastischen Geschichten zählten, waren bereits ein halbes Jahr zuvor erschienen, als erster Teil, unter demselben Titel, ebenso eingeleitet von einem fiktiven Herausgeber, denn es galt den Debütanten zu schützen. Sollte dieser doch nicht dem Kreis um Alexander Puschkin zugerechnet werden, der, nachdem man ihn soeben noch hatte hochleben lassen im Literaturbetrieb, dem Vorwurf des „Aristokratismus“ anheimgefallen war, so dass der Verdacht auf den jungen Autor hätte überspringen können, wo er doch zusammen mit dem Literaturstar gesehen worden war in einem der Salons von St. Petersburg. Es war eine wie so oft törichte Etikettierung in Literaturkreisen, zumal der junge Gogol seinen „Dikanka“-Zyklus im dörflichen Milieu ansiedelte, Kiew hin oder her.

Nicht unter urbanen Umständen spielten die von dem vorgeschobenen Herausgeber, einem Bienenzüchter angekündigten „Unterhaltungen“2 , sondern unter bäuerlich-rustikalen. Dort, wo sich Menschen zu einem „Kreis“ oder „Haufen“ zusammentaten, in einer Schänke, unter einem Baum, rund um einen Ofen, wurde bald „Wunderliches“ erzählt, mal als „wildes Zeug“3 bezeichnet, in einer anderen Übersetzung als „Gruselzeug“4 . Wild ist nicht zwangsläufig gruselig, aber gruselig doch zumeist wild. Was davon zwischen Buchdeckeln weitererzählt wurde, war ein neues Sujet, für Verleger lukrativ. In der Art, wie sich die Geschichtenerzähler „Angst und Schrecken einjagten“5 , war es ein für Leserinnen und Leser reizvolles Genre.

Harmlos war es deswegen nicht. Denn zu tun bekam es die Leserschaft mit Menschen, die dermaßen abergläubisch waren, dass die in „Schreckliche Rache“ vor Entsetzen erstarrten Angehörigen nicht wussten, was sie glauben sollten, als sie das leblose Kind in der Wiege sahen. Und es war, wie der Erzähler zu berichten wusste, noch viel entsetzlicher, denn „keiner wusste, was er von diesem unerhörten Verbrechen halten sollte.“6 Das unerhörte Verbrechen – ein Abgrund. Den unerhörten Frevel nicht einschätzen zu können, war allerdings ebenfalls einer.

Hätte der Mord sprachlos gemacht, Gogol hätte es festgehalten. Hörte er doch genau hin, hörte, dass „niemand einen Laut von sich gab“, um dann in seine Figuren hineinzuhorchen, dabei feststellend, dass „niemand wusste“7 , wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Nein, kein Schrei, kein: Warum nur!? Auch wenn einer der vielen Erzähler des Autors Gogol, einer an anderer Stelle, in seiner Geschichte „Der Mantel“ ausdrücklich festhielt, man könne „ja nicht in den Kopf eines Menschen eindringen und sehen, was er so denkt“8 , so hielt sich Gogol hier nicht an diese Devise. Denn es war eine Autorstrategie, nicht nur das kokette Eingeständnis vom Unvermögen eines ansonsten allwissenden Erzählers. Es war Absicht. Es handelte sich um Verweigerung, wenn der Erzählende davon absah, in seine Figuren hineinzuschauen. Wie gesagt: „Keiner wusste“, dennoch möchte ich eine weitere Stimme zitieren. Denn wenn man wie ich kein bisschen Russisch kann, so muss man sich an so zuverlässige Zeugen wie Übersetzer halten. Einer behauptet: „Sie wußten nicht, wie diese Greueltat zu erklären war.“9

Das Unerklärliche hatte um 1830 Konjunktur, zumal im Genre der phantastischen Literatur. Das Mysteriöse war zweifellos Mode. Attraktiv war es, wenn es um das Alltägliche schier schleierhaft stand. Allerdings war es Gogol viel zu ernst mit dem Geheimnisvollen, um damit bloß zu tändeln. Gogol zog nicht nur reisend große Kreise, er tat es auch lesend. Seine Figur des Wij bewies es, der Dämon in seiner gleichnamigen Erzählung, sie ebenfalls wahrhaftig eine Horrorgeschichte aus dem Band „Mirgorod“. Die Behauptung des Erzählers, dieser Wij sei eine Phantasiegestalt der ukrainischen Volkspoesie, war sehr wahrscheinlich eine Fiktion. Sollte es so, wie vermutet, eine gewesen sein, war es so etwas wie ein Fake, denn Forscher, die die Spur aufnahmen, fanden die Schreckensgestalt in einer britischen Schauerballade vor.10

Zu Verbindungen, die Gogol nicht etwa durch obskures Stühlerücken, sondern durch Arbeit am Schreibtisch unterhielt, gehörten diejenigen zu Meistern der Phantastik wie E.T.A. Hoffmann oder Ludwig Tieck. Das ist erwiesen – gab es obendrein Gemeinsamkeiten mit William Beckford, Nathaniel Hawthorne oder Edgar Allen Poe? Und das ohne direkte Beziehungen? Wo es doch keinen singenden Draht zwischen Russland und Britannien gab oder bereits ein Atlantikkabel. Unmittelbare Bezüge stellten später erst Anthologien her.

Geradezu unheimlich vernetzt die Phantastik zu einer Zeit, als die Welt der ersten Erzählungen Gogols angesiedelt wurde in „Kleinrussland“, wo das Wort Ukraine nicht viel galt, denn es war im zaristischen Russland ein Schimpfwort. Verpönt das Ukrainische, die Sprache wurde allenfalls verstanden als ein Dialekt, als Schriftsprache verschmäht. Russisch war nicht nur Schul- und Verwaltungssprache, im Russischen sahen Orthodoxe und Liberale, Reaktionäre oder Fortschrittler eine „Zivilisierungsmission“ (Andreas Kappeler 11). In der Literatursprache russisch schrieb ebenfalls der 1809 im Bezirk Poltawa geborene, aus einer ukrainischen Kosakenfamilie stammende Gogol. Dort, wo der Junge aufwuchs, wurde gerne ins Blaue hineinphantasiert. Es war, so ist es dargestellt worden, eine Jugend aus Tagträumen. Der Vater, ein Gutsbesitzer, zeigte sich weltfremd, die Mutter schrieb dem Sohn später allen Ernstes die Erfindung der Dampfmaschine zu.

Rückständig, wie die Ukraine zu Gogols Lebzeiten war und noch Jahrzehnte blieb, war auch die Dampfmaschine in dem Land eher ein Gerücht. Rückständig, wie das Land zudem war, wurde es seit 1825 von dem äußerst reaktionären Nikolaus I. regiert. In Gogols Ukraine herrschten die Selbstherrlichkeit des Zaren, die Ausbeutung durch den Adel, die Unproduktivität der „beamteten Stände“ (Gogol). Wirtschaftlich und mental war es eine bleierne Hypothek. Das Geschäftsmodell, der lukrative Handel mit Leibeigenen, von dem Gogol 1842 in seinem Roman „Tote Seelen“ sarkastisch erzählte, war nur möglich wegen krassester Abhängigkeitsverhältnisse. Die frühen Erzählungen des Autors sahen aber noch eine weitere Herrschaft am Werk. In ihnen führte der Aberglaube ein schauderhaftes Eigenleben, führten die Fiktionen zu fatalen Abhängigkeiten, es war eine oftmals tödliche Zwangsherrschaft.

So zu erfahren bereits in Gogols Auftakterzählung, „Der Jahrmarkt von Sorotschintzy“, angesiedelt in seinem Geburtsstädtchen, „wo man lebt in Saus und Braus“ – was aber auch zu schön gewesen wäre! Im Anschluss an ein Vorwort, in dem der Autor einen fiktiven „Herausgeber“ vorschickt, ist es dann eine für die handelnden Figuren doch nicht nur „erquickende“ Geschichte, wo sie doch im Bann der Gerüchte steht. Gogols Leserinnen und Leser erfuhren, dass sich unter der Knute der Herrschaften die Bauern duckten und unter der Knute des Bauern Frau und Kinder. In einem Kosmos der Ungerechtigkeit, die zum Himmel schrie, ohne ein Echo zu bekommen, verschaffte sich das Ungestüme Luft. Was die Menschen unglaublich schwerfällig angehen ließen, aufwachend wie aus tiefer Betäubung, endete nicht nur ausgelassen, sondern geradezu tobsüchtig.

Kein gutes Haar ließ Gogol an den Faulpelzen (kein einziges). Die Idylle, in der sich ein gutmütiges Gutsherrenpaar eingerichtet hat, erweist sich als die mechanisierte Monotonie von Marionetten. Es sind noch nicht die nach Schablone vorgehenden Existenzen, mit denen Gogol später in seinen „Petersburger Erzählungen bekannt machte, Abschreiber und korrupte Beamte, subalterne Staatsdiener, Kopisten eines jeden Ukas, ein jeder unter dem Motto „Orthodoxie, Autokratie und Volkstum“, ausgegeben für eine jegliche Regung in Russland. So als eine Art Troika verkündet, so vollzogen in einem gesellschaftlichen Organismus, der zu DDR-Zeiten, in einem Nachwort zu „Der Mantel“, nicht nur als das „grausame Zeitalter“12 unter Nikolaus I. (1825-1855) bezeichnet wurde, sondern als „organisierte Desorganisation“13 – zwei Begriffe, die womöglich interessant sind mit Blick auf die grausame Desorganisation im Russland der Gegenwart.

Gemessen an seinen Petersburger Schablonenexistenzen sind die Bauern, denen Gogol eine Stimme gab, geradezu vital. Etwa wenn ein soeben noch kreuzbraver Gatte nicht mehr wiederzuerkennen ist, seine scheinbar herzensgute Frau aber auch nicht. An anderer Stelle, in Gogols Version der Weihnachtsgeschichte, muss man dem Erzähler glauben, dass es der Teufel ist, der den Mond in die Tasche steckt, um Unheil anzurichten. Versucht er jedenfalls. Gehört doch zum satirischen Gehalt dieser auch sentimentalen Geschichte, dass es den Leibhaftigen selbst trifft, schlimm trifft. Schadenfreude deshalb?

In Gogols phantastischen Geschichten lebten Reales und Irreales eine so selbstverständliche wie unfriedliche Koexistenz. Raum war für sie in der bedrückendsten Hütte ebenso wie auf einem recht ansehnlichen Gutshof. Ungemütlich wurde es bei diesem Zusammenleben allerdings ausschließlich für die Wirklichkeit. Ununterbrochen wirkte das Unheimliche auf sie ein. Furchterregend fuhr das Übersinnliche zum Kamin hinein, schauderhaft das Böse zum Schornstein hinaus. Keine der Geschichten Gogols, die nicht so geschrieben war, dass sie sich nicht grotesk las. Dabei war es seine Meisterschaft, die so atemberaubend war, dass das schier Unglaubliche nicht etwa unglaubwürdig daherkam. Vielmehr unbedingt überzeugend, wie der Aberglaube aufs Gemüt drückte, eisern sein Zugriff auf die Gedankenwelt. Daraus entwickelte sich dann eine schier unglaubliche Kettenreaktion. Sicher, dieser Autor übertrieb gern, und auch darin war er ein Meister. Das Switchen zwischen Wirklichkeit und Wahn so tollkühn wie ein Pferdewechsel im gestreckten Galopp. Das gilt auch für die Tempiwechsel in den Geschichten.

Bei Gogol sind es Hexen, von denen sich die Menschen geritten fühlen, besonders schauerlich in der Horrorerzählung „Wij“. Oder von „widerlichen Schwänzen“ des Teufels „berührt“ glauben wie ausgerechnet in seiner Version der Weihnachtserzählung. Auch diese kommt nicht aus ohne Dämonen, wie überhaupt kaum eine ohne die Dämonisierung des Sexuellen. Grell sticht es heraus aus einer trüben Welt, die nicht nur von Geiz und Gier bewirtschaftet wird, sondern von Geilheit, übergriffig bis zum Inzest. Obsessionen beherrschen die Köpfe und die Träume, das Verdrängte vollzieht „Schreckliche Rache“, der Alltag ist für die Tochter, die dem Vater ausgeliefert ist, eine Alptraumwelt.

Das erste Mal ist von ihm, dem Vater, in der lärmenden und dröhnenden Vorstadt von Kiew zu hören, wo er sich im Trubel einer Hochzeitsfeier zeigt, eine Gestalt, die plötzlich eine andere, grässliche annimmt, die Kinder und Mütter erschrickt, die Männer bleich werden und nicht einmal die Kosaken kalt lässt. Ein Ungeheuer, das sich zeigt, als Abbild des Satans identifiziert wird, ein Zauberer, der sein Unwesen treibt, den Schwiegersohn zu einem Duell herausfordert, der Tochter mehrfach im Traum erscheint, von ihrem unerschrockenen Mann schließlich doch überwältigt und in einen Kerker geworfen wird, wo der Dämon seiner Hinrichtung entgegensieht, schon am nächsten Morgen. Das jedoch wird von der Tochter vereitelt, das Kind befreit das Ungeheuer von seinen Ketten. Kann der Mann der Ehefrau, der Kosakenhauptmann, der, wie jeder Kosake von Frauen sowieso keine hohe Meinung hat, der eigenen Frau verzeihen? Cliffhanger bei Gogol.

Wer nicht abgebrüht ist oder übermenschlich tapfer, wie die Kosaken, die auch in dieser Kosakengeschichte Gogols ihre Feinde niedermachen, ohne mit der Wimper zu zucken, den lässt die „Schreckliche Rache“ grausen. Die Geschichte ist auch eine chauvinistische Kriegserzählung, in der der Lebenssinn der Kosaken im Rauben und Töten besteht, denn ansonsten wird ihnen rasch langweilig. Gefeiert werden die Tage auf dem Schlachtfeld wie Festtage, vor allem diejenigen im Kampf gegen die Polen. Kaum könnten die Erinnerungen daran blutrünstiger ausfallen. Doch dann, soeben erst zurückgelassen der Bericht über zerstampfte, aufgespießte oder geköpfte Feinde, wechselt Gogol den Ton. Den Blick abgewendet vom entsetzlichen Gemetzel, schaut sich der Erzähler den Dnjepr an: „Er rauscht nicht, und er tobt nicht.“ Nicht auszumachen, „ob er sich in seiner majestätischen Stille bewegt oder stillsteht“,14 mehr noch, ausgestattet mit menschlichen Eigenschaften, „sich ruhig und zufrieden“ verhält.15 Das Kapitel 10 der Horrorgeschichte wurde, so wird versichert, in den Schulen der Ukraine Lehrstoff, wurde von Generationen von Schülerinnen und Schülerinnen auswendig gelernt – wohl auch wegen solcher Sätze: „Es kommt oft vor, als sei er aus Glas gegossen und als ziehe er sich gleich einer unermesslich breiten und endlos langen hellblauen Spiegelstraße durch die grüne Welt.“16 Nicht in jeder Übersetzung wird betont: „er sich“ – und damit der Fluss zum Akteur.

Ein Bild des Friedens – bei dem es nicht bleibt. Denn der Protagonist, der Fluss, kann auch anders, er kann toben, wüten. Himmlisch zürnen, und aus der Beschreibung, einem Sinnbild für die so widersprüchliche, auch doppelbödige Ukraine, entwickelt der Erzähler, diesmal nicht durch einen Bruch in der Erzählung, sondern durch eine Überblendung, erneut eine Kosakenpassage. Es ist eine heroische Bilanz, angelehnt an die Historie im 16. Jahrhundert, den Triumph der Ukraine durch die Saporoger Kosaken über das Königshaus Polen-Litauen. Vom Abschlachten war bereits die Rede, nachgeholt wird jetzt, dass es ebenfalls zur Kosakenpraxis gehörte, Menschenleben zu schonen, weil es nämlich äußerst lukrativ war, die Gefangenen in den Kreislauf des europäisch-orientalischen Sklavenhandel zu entführen. Ein schreckliches Schicksal, allerdings gängige Praxis, worüber Gogols Erzählung berichtete, wodurch sich ein weiterer Abgrund an Grausamkeit auftat, ein realer, nicht der letzte.

Gogols Art des Erzählens ist als dynamisch beschrieben worden, seine Mittel als expressiv, sein Vorgehen als „mitunter auch hektisch“ (Josef Hahn).17 Dieser Eindruck drängt sich auf angesichts der Abgründe, die sich in „Schreckliche Rache“ auftun. Der Mord des Großvaters an seinem Enkelkind, der Mord an dem Schwiegersohn, auch an der Tochter. Nicht zu vergessen an einem Eremiten – bei dem sich der gewissenlose Täter, als gäbe es bei Gogol nicht sowieso ständig aktuelle Bezüge, auch noch als Opfer wähnt. Neben der Täter-Opfer-Umkehr ebenfalls abgründig in der „hektischen“ Weiterführung der Fabel ein Bruderkonflikt, die uralte Konkurrenzgeschichte, diejenige von Kain und Abel, in der die Todsünde Neid zum Brudermord führt. Es geschieht von einem Berggrat hinab in einen Abgrund, aus dem der Getötete aufsteigt in den Himmel, wo er vor ihn tritt, Gott. Die letzte Instanz ist eine, die das Opfer auffordert, das Urteil über seinen Mörder zu sprechen. Dass dieser Gott sich aus dem Urteil heraushält – abgründig. Die Strafen, die sich der Bruder ausdenkt, um sich an dem Bruder zu rächen – noch abgründiger. Dass Gott den Rächenden auf seine furchtbaren Tötungsphantasien aufmerksam macht, kann man unterschiedlich interpretieren. Denn ob es nun listig oder weise ist – abgründig auch das.

Religiös gesehen, gibt Gogols Geschichte einiges her, zumal mit Blick auf seinen gottesfürchtigen Abschied aus einem ihm nur noch banal erscheinenden „heiligen Russland“. Das ist psychologisch ebenso ergiebig, wie es Gogols Traumerzählungen sind (aber hier beiseitegelassen wird). Historisch interessant ist seine Kosakenverehrung, die in fast allen Erzählungen präsent ist. Am heftigsten geschieht es in der Sammlung „Mirgorod“ in der Geschichte des „Taras Bulba“, eines fiktiven Helden, auch dieser im 16. Jahrhundert im Krieg gegen die polnische Herrschaft. Dem krassen Kodex der Kosaken opfert der Hetman den Sohn, denn nicht nur in „Taras Bulba“, aber erst recht in dieser Geschichte wird die Gewalt zum verheerenden Selbstzweck, von Gogol brutal erzählt, mit Mitteln der Kolportage nicht zuletzt. Nachdem der Sohn, weil er eine Feindin liebte, eine Polin, vom Kosakenvater umgebracht worden war, um ihn dem Kosakentum zu opfern; nachdem der Kosakenhauptmann, durch die Polen gefangengenommen, entsetzlich gefoltert worden war; nachdem der Hetman in Warschau grausig auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war, stellt der Erzähler die Frage: „Gibt es auf Erden Qualen, gibt es überhaupt eine Macht, die die russische Kraft bezwingt?“18 Die Frage des Erzählers dient dem Autor Gogol als eine rhetorische Frage. Und Gogol wird auf sie patriotisch zurückkommen – in seinem Roman „Tote Seelen“.

Seine pathetisch beschworene Ehre der Kosaken unterstellte Gogol in einer überarbeiteten Fassung des Romans zaristisch-orthodoxen Zielen. Der ältere Gogol redigierte den frühen. Dass Gogol Kosakenstolz und russischen Nationalstolz zusammenfallen ließ, mehr noch, jenen mit diesem identifizierte, mit Folgen für die Identität „Kleinrusslands“, war nicht zu überlesen. Ist es auch heute nicht und in der Ukraine wahrscheinlich ein Affront.

Schlecht in Gogols Erzählkosmos das Image „der Weiber“, schlechter das „der Polen“, ebenfalls ressentimentgeladen sein Bild „der Juden“. Offensichtlich das Misogyne, ebenso der Polenhass während der 1830er Jahre, der Ära der Unabhängigkeitsbewegung der Polen. Ebenso heftig der Judenhass in einem überhaupt grausamen Zeitalter. So erschreckend diese Ausfälle – schlimm schließlich die Entwicklung, die es mit dem Autor selbst nahm. Eine ominöse Erklärung für seine Lebenskrise hatte bereits der 20-jährige, für seinen Misserfolg als Schriftsteller, bevor er mit seinen Ukraine-Erzählungen groß rauskam, für sein Scheitern bis dahin, nicht zuletzt bei Frauen. Sein erschüttertes Selbstbewusstsein veranlasste ihn zu heftigen Spekulationen. Den Einsturz seiner „schwankend-errichteten Welt“19 erklärte er sich mit göttlichem Willen. Hin- und hergerissen, kannte er nur zu genau seine zutiefst widersprüchliche Natur, ein „schreckliches Gemisch, sowohl „frechste Selbstgewissheit“ als auch „devoteste Demut“.20 Keinen Schritt in seinem Leben, den er nicht unter Beobachtung von Gott zu machen glaubte. Dennoch nahm er sein Schicksal, obwohl es aus der Vorherbestimmung für ihn kein Entrinnen gab, selbst in die Hand.

Dass es in seinem Leben mit dem Satan zuging, schien durch sein Werk bestätigt. Und wenn es dort, wo er sich gelegentlich aufhielt, unter Salonlöwen oder Influencerinnen seiner Zeit hieß, „Hol’s der Teufel!“ oder „Zum Teufel aber auch!“, dann war es nicht nur ein Fluch, adressiert an ein blödes Missgeschick oder ein tragisches Unglück. Es war der Soiree-Scherz in Salons, in Anspielung auf ihn, ob bloß aufgeschnappt oder zum Beweis literarischer Bildung. Denn man las diesen Gogol, er wurde geschätzt, er wurde nachgeahmt, vor allem die Novelle „Der Mantel“ wirkte inspirierend, begründete die „natürliche Schule“ kritischer Milieuschilderungen mit einem ausgeprägten Augenmerk für Details. Regelrecht eine Gogol-Verehrung in Russland. Kamen nur zwei oder drei Bücherfreunde zusammen, schon beugten sie sich gemeinsam über eine Geschichte von Gogol, lasen, lasen stundenlang, lasen „manchmal die ganze Nacht“,21 hat Dostojewski überliefert.

_________________________________________________________________________________________________________

1 Nikolaj Gogol: Sämtliche Erzählungen. Aus dem Russischen übersetzt und mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Josef Hahn. München: Winkler 1961. S. 214. Im Folgenden zitiert als Winkler.

2 Nikolai W. Gogol: Phantastische Novellen. Mirgorod. Köln: Könemann 2000. Entspricht der Ausgabe. Sämtliche Werke in fünf Bänden, hg. v. Otte Buek, Bd. I. Berlin 1923. S. 10. Hier zitiert als Könemann.

3 Winkler S. 10.

4 Könemann S. 10.

5 Winkler S. 10.

6 Winkler S. 215.

7 Nikolai Gogol: Gesammelte Werke in fünf Bänden. Hg v. Angela Martini. Band 1, Erzählungen. Stuttgart: Cotta 1982. S. 207. Zitiert als Cotta. Nicht anders ist es übersetzt in Nikolaj Gogol: Phantastische Erzählungen. Ausgewählt u. hg. v. Manfred Kluge. Band III. Berlin und Weimar: Aufbau 1974. Als Taschenbuch München 1985: Heyne. S. 52. Hier zitiert als Heyne.

8 Nikolai Gogol: Der Mantel und andere Erzählungen. Aus dem Russischen von Ruth Fritze-Hanschmann. Frankfurt: Insel. 1977, S. 277. Geht zurück auf die Ausgabe Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 1957. Zitiert als Mantel.

9 Mantel, S. 86.

10 Kindlers Literaturlexikon in 25 Bänden. München: dtv 1974, S. 9956.

11 Andreas Kappeler: Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer. Vom Mittelalter bis zu Gegenwart. München: C.H. Beck 2017. S. 100.

12 Mantel S. 331.

13 Mantel S. 343.

14 Heyne III, S. 47.

15 Klett I, S. 203

16 Klett I, S. 203 und Heyne III, S. 47, zurückgreifend auf Michaels Pfeiffers Übersetzung im Aufbau Verlag, stimmen hier überein bis hin zum Reflexivpronomen.

17 Winkler S. 879.

18 Mantel S. 253.

19 Rolf-Dietrich Keil: Nikolai W. Gogol. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1985, S. 41.

20 Ebd. S. 42.

21 Ebd. S. 103.

Letzte Änderung: 15.11.2024 | Erstellt am: 15.11.2024

Zu den Belegstellen sei angemerkt, dass es seit Jahrzehnten keine vollständige Ausgabe der „Abende auf dem Weiler bei Dikanka“ sowie „Mirgorod“ gibt. Diesbezüglich auch im Taschenbuch Fehlanzeige, so dass sich die Wiederauflage der hundert Jahre alten Buek-Edition durch einen Anbieter wie Könemann für Gogol-Enthusiasten geradezu aufdrängt. Nicht anders als die drei Bände im Heyne-Taschenbuch, wofür DDR-Übersetzungen ebenso genutzt wurden wie für die Gesammelten Werke in fünf Bänden bei Cotta, 1982, die letzte maßgebliche Verlagsanstrengung, die 40 Jahre zurückliegt. Eine zuverlässige, mehrbändige Taschenbuch-Ausgabe und in den Anmerkungen womöglich mit Übersetzungsvarianten angereicherte Ausgabe ist seit Jahrzehnten und erst recht in diesen Tagen ein Desiderat.

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.