Der große Anreger: Rolf Dieter Brinkmanns Westwärts 1&2 zum dritten

Rolf Dieter Brinkmanns „Westwärts 1&2“ ist eine literarische Zeitkapsel der 1970er Jahre, die mit ihrer radikalen Gegenwärtigkeit noch heute herausfordert. Jan Röhnert beleuchtet das rastlose Leben und Werk des kompromisslosen Dichters Rolf Dieter Brinkmann, dessen Todestag sich am 23.04.2025 zum 50. Mal jährt.

Die Landschaften, in denen für Momente noch ein Aufatmen möglich ist, sind liegengelassene, aber schon längst verplante Gelände voll wunderlichem Wirrwarr an Unkraut, die Gebüsche tragen Plastikfetzen, rostige Sprühdosen im grünlichen Schimmer von Brennesselwäldern, gebogenes Grün, kriechende dünne Ranken, Blätter, lichtdurchlässig, ein rostiger Drahtzaun, eingetrampelt, Papierfetzen.

Was wie neues Nature Writing klingt, eine Erkundung der letzten innerstädtischen Brachen, ist ein 50 Jahre alter Satz. Rolf Dieter Brinkmann schrieb ihn im Winter 1974/75 in Köln, dem letzten Winter seines Lebens. Seit 1970 hatte Brinkmann kein Buch mehr veröffentlicht, er hatte das Gefühl, dass alles weitermache, seine Kollegen Buch um Buch verfassten, die Gesellschaft von „Fortschritt“ und „Zukunft“ fasele, während er auf der Suche blieb, „aus der Sprache und den Festlegungen raus“, um neue Formen und Erfahrungen zusammenzutragen. Brinkmann wollte einen unverbrauchten Ausdruck für die Gegenwart finden. Unverstellt durch den Jargon von Massenmedien und Ideologien an die Wirklichkeit, „das, was wirklich passiert“, herankommen und ihr eine poetische Gegenwelt abtrotzen. „Die Liebe muss neu erfunden werden“, hatte Arthur Rimbaud 1872 in der Jahreszeit in der Hölle geschrieben, das war auch das Programm Brinkmanns für den Gedichtband Westwärts 1&2, der, im Mai 1975 erschienen, sein Vermächtnis werden sollte und immer noch eine ästhetische Herausforderung darstellt: ein Steinbruch von Formen und Ausdrucksweisen, die jede Gattungskonvention, ja sogar das Medium Literatur selbst hinter sich lassen.

Die 1970er werden gerade wiederentdeckt. Es scheint, als würde das Jahrzehnt in seiner Bedeutung für heute überhaupt erst begriffen. Von der Ölkrise schwer gezeichnet und durch den Club of Rome („Die Grenzen des Wachstums“) aus der Wohlstandszuversicht gerissen, hilflos angesichts der chilenischen Diktatur unter dem Knüppel Pinochets, erschüttert wie zugleich aufgeschreckt vom neoliberalen Siegeszug der Chicago Boys, entsetzt vor den Schrecken des Vietnamkriegs – doch im fast selben Moment ging es mit Afghanistan los –, entstanden kulturell heute längst etablierte Ausdrucksformen wie Fluxus, Happening, Aktionskunst, derweil die Literatur nach einer eigenen, ideologiefreien Subjektivität zu suchen begann und zunehmend sensibel gegenüber dem erst westlichen, bald auch die übrigen Gesellschaften überziehenden Talmi aus Konsum, Hochglanz sowie den allgegenwärtigen Medien wurde, die letztlich auch den Grundstein für das Internet und die sozialen Netzwerke, sowie deren Fakenews und Haßrede legten. Es war ein Jahrzehnt der Dauerkrise und Resignation, des durch Terrorismus beschädigten Staats sowie der betrogenen Utopien – im Westen genauso wie im Osten: der Anfang vom Ende der einfachen „Alternativen“.

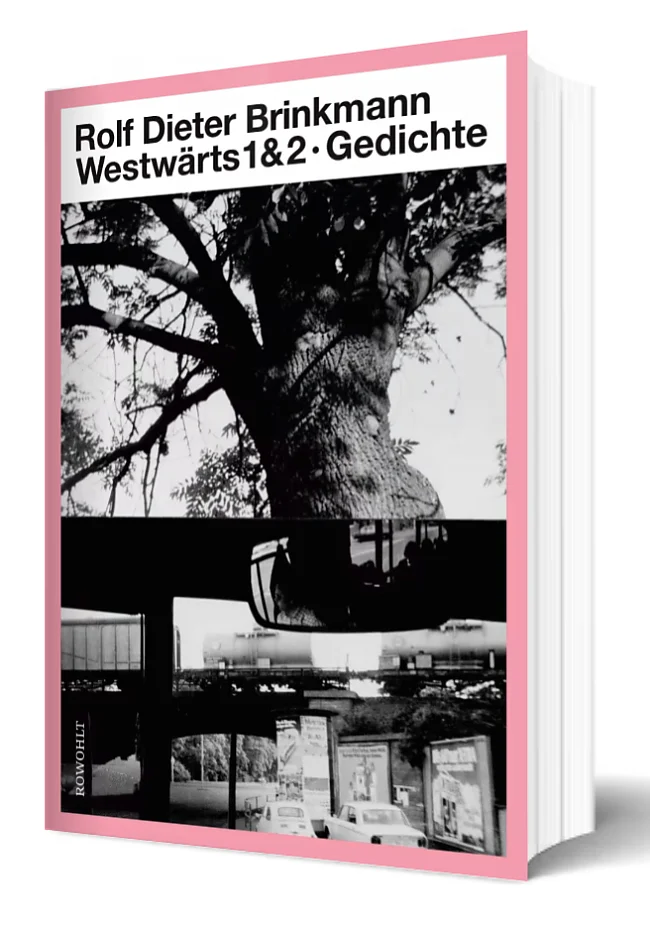

Dass Nicolas Born und Rolf Dieter Brinkmann heute oft als die wichtigsten deutschsprachigen Dichter der 70er-Jahre genannt werden, liegt gerade auch in der anhaltenden Aktualität dieses Jahrzehnts – das beide nicht überleben sollten. Wie eine Zeitkapsel für die Gegenwart sind die 70er-Jahre im Werk beider aufgehoben. In jedem Fall trifft das auf Brinkmanns Westwärts 1&2 zu, dessen Erscheinen 1975 mit dem Unfalltod des Dichters zusammenfiel, ebenso wie auf Borns Gorlebener „Notizen aus dem Elbholz“ (1977) und seinen Roman Die Fälschung von 1979. Nun liegt pünktlich zu seinem 85. Geburtstag und 50. Todestag die erste ausführliche Biografie Rolf Dieter Brinkmanns vor. Umfangreiche Funde aus dem Nachlass haben die biografische Recherche und auch eine neuerdings dritte Ausgabe von Westwärts 1&2 überhaupt erst ermöglicht.

Die Autoren Alexandra Vasa und Michael Töteberg erzählen in ihrer Biografie die Geschichte eines Kometen, der schlagartig am Himmel des westdeutschen Literaturbetriebs aufleuchtete und wieder verlosch, um nachhaltige Verwirrung, gleichermaßen Entsetzen wie helle Begeisterung zu hinterlassen. Vielleicht mussten die „Schreckensmänner der Literatur“, in deren Tradition sich Brinkmann mit Arno Schmidt sah, aus kleinen ländlichen Verhältnissen kommen, sich erst aus dem Muff kleinbürgerlicher Enge hervorarbeiten, deren Korsett ihren Schreibantrieb auch dann noch bildete, wenn sie die Provinz längst hinter sich gelassen hatten. Brinkmann hat nie verleugnet, und Töteberg/Vasa bestätigen es in ihrer Biografie, dass er weder zu den Diplomaten- noch Kaufmannssöhnen gehörte, dass seine Eltern nicht einmal Wohneigentum besaßen, wenn sie auch im niedersächsischen Vechta („ein Schweinelandstrich…viel sumpfiges Moor und krüppeliges Grünzeug“) im sozialen Gefüge akzeptiert waren, die Mutter als dunkle Schönheit galt, die früh „am Wahnsinn des Krieges“ verstarb, der Vater Verwaltungsbeamter, Kirmesmusiker, Gelegenheitsdichter für die Oldenburgische Volkszeitung, „katholisch verseucht“ (O-Ton Brinkmann) wie fast alle dort. Brinkmann rebelliert: Er spielt den Kriegsheimkehrer Beckmann in Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür, schreibt Liebesgedichte voll surrealistischer Metaphern und hält in einem Vechtaer Rhetorikverein Vorträge über Ezra Pound, Louis-Ferdinand Céline, die französischen Existentialisten und die deutsche Poesie der 50er von Benn und Brecht bis zu Celan und Bachmann, Rühmkorf und Enzensberger.

Da Brinkmann keine Anstalten machte, sich den Regeln der höheren Bildungsanstalt zu fügen und durchs Abitur fiel, sich ebenso als unfähig erwies, eine vom Vater arrangierte Ausbildung zum Verwaltungsangestellten abzuschließen, blieb ihm nur „etwas mit Büchern“ übrig, das Metier, für das er glühte. Brinkmann wird Buchhändlerlehrling in Essen, bevor er Anschluss an die um den Kiepenheuer-und-Witsch-Lektor Dieter Wellershoff sich formierende Szene des „Neuen Realismus“ findet und in Köln zum freien Schriftsteller wird.

Die unter Brinkmann-Fans und -Forschern legendäre Freundschaft Brinkmanns mit dem noch lebenden späteren Frankfurter Diskobetreiber Ralf Rainer Rygulla aus der Essener Buchhandelszeit öffnet der bundesdeutschen Literatur der 60er-Jahre den Weg in Pop und „Underground“. Rygulla lebte für drei Jahre als Buchhändler in London, wo er nicht nur sein Coming out hatte, sondern auch auf die von der US-Ostküste importierten zahllosen literarischen Magazine stieß, die er umgehend an den Freund nach Köln weiterreichte. Bereits bekannte Dichter aus der Black Mountain School wie Robert Creeley oder Charles Olson, die Beatniks um Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Michael McClure oder die für Brinkmann besonders aufschlussreichen New Yorker Dichter Frank O‘Hara, John Ashbery, Kenneth Koch und die jüngeren Ted Berrigan, Ron Padgett, Larry Fagin waren darin zu finden. Zwar hatte schon Walter Höllerer 1961 in einer Hanser-Anthologie die Junge amerikanische Lyrik vorgestellt und Dichter von Übersee auch in den Folgejahren ans Berliner Literarische Colloquium eingeladen, es war aber erst Brinkmann, der sie im Kontext der Pop-Art Andy Warhols, der Experimentalkinobewegung um Filmemacher wie Kenneth Anger, Stan Brakhage oder Jonas Mekas und vor allem der Rockmusik (Rolling Stones, The Doors, Velvet Underground) zusammendachte.

Die Publikationsgeschichte des epochalen Readers Acid. Neue amerikanisches Szene (1969) zeichnen die Biografen anhand von Brinkmanns Korrespondenz mit Rygulla und Jörg Schröder, dem März-Verleger, minutiös nach. Eher beiläufig erwähnen sie Brinkmanns Radio-Arbeiten, etwa zu Robert Creeley oder eine Kollaboration mit Nicolas Born beim Drogenrausch in Brinkmanns Küche. Seine Übersetzungen Frank O‘Haras und die zweijährige Korrespondenz mit Ron Padgett – der für Jim Jarmusch die Gedichte der William-Carlos-Williams-Leinwandhommage Paterson (2016) verfassen sollte – sind den Autoren kaum einen Satz wert. Immerhin bemühen sie sich um die Richtigstellung eines Tabubruchs, dessen Nacherzählung sich schon seinerzeit verselbstständigt hatte: Sein vermeintlicher „Angriff“ auf den Holocaustüberlebenden Marcel Reich-Ranicki mit dem verbalen „Maschinengewehr“ in der Berliner Akademie der Künste 1969. Anhand der Tonbänder wird nachvollziehbar, wie Brinkmann neben Thomas Bernhard und dem Kritiker Rudolf Hartung aus der Situation heraus agierte – und Reich-Ranicki Brinkmann gründlich missverstand oder missverstehen wollte. Vasa und Töteberg relativieren diese Episode als nur einen Puzzlestein auf dem Weg Brinkmanns zum Rückzug aus der literarischen Öffentlichkeit nach 1970 und seine Neuorientierung mit zahlreichen Materialbüchern nach William Burroughs‘ Cut-Up-Verfahren.

Inwieweit die nach seinem Tod zur Veröffentlichung gelangten Bände (Erkundungen und Schnitte) tatsächlich hätten publiziert werden sollen, wäre Brinkmann am Leben geblieben, ist eine offene Frage. Sie färbten das Bild Brinkmanns als eines „primären Spuckers und Kotzers“ (Gottfried Benn über Céline) nachhaltig. Hinzu kommen seine Eskapaden während des Aufenthalts an der Villa Massimo, die die Biografen im Licht der hinterlassenen Briefe betrachten, die nicht in den Collageband Rom, Blicke eingingen, der den Stipendienaufenthalt nur während der drei ersten Monate von Oktober 1972 bis Anfang Januar 1973 schildert. Warum jedoch haben sie dann just das Foto aus dieser Rom-Zeit auf dem Umschlag platziert, wo er sich in Anzug und Krawatte zum unnahbaren Solitär stilisierte? Zurecht heben die Biografen die Rolle Olevanos in den Albaner Bergen, eines bereits um 1800 von deutschen Malern entdeckten Ortes, wo die Villa Massimo ein Ferienhaus besaß, bei Brinkmanns Selbstfindung hervor, denn dort begegnete er über die Literatur vermittelt einem seiner Heroen, dem Romantiker Ludwig Tieck, und begann eine ungeheuerliche Landschafts- und Wolkenprosa sowie einige seiner schönsten Gedichte („Cannelloni in Olevano“) zu schreiben:

Was ich meine, ist, daß schwierig ist zu

beschreiben, wie gut Cannelonis schmecken, die heiß,

leise zischend, auf heißen Tellern nach einiger

Zeit Wartens in den großen, kalten Saal gebracht werden,

wo die Spiegel abgeblättert sind und der Gasofen nicht

sehr wärmt, und es ist gut, sich gut zu fühlen, […]

Brinkmann brauchte offenbar Menschen um sich, denen er wie seiner Frau Maleen, Ralf-Rainer Rygulla (bis 1970) oder dem Kölner Maler Hennig John von Freyend in umständlichen Episteln sein Inneres ausschütten – oder eben auf die Nerven gehen konnte. Töteberg/Vasa zitieren ausgiebig aus weitgehend unediertem Material, das sie für sich sprechen lassen. Die Auszüge der Briefe an Maleen aus Brinkmanns texanischem Gastsemester im Frühjahr 1974 etwa geben, zusammen mit den Gedichten Eiswasser an der Guadelupe Street, 1984 aus dem Nachlass publiziert, einen Eindruck davon, wie sich sein Schreiben jenseits des Pop, aber auch jenseits eines bloßen Bildersturms erweiterte. Dass diese Entwicklung mit seinem Unfalltod 1975 jäh unterbrochen wurde und Westwärts 1&2 ein (fast) fortsetzungsloser Torso von Formen, Experimentierfeldern und -flächen jenseits literarischer Gattungen, überhaupt jenseits des bildungsbürgerlichen Kanons blieb, ist bedauerlich. Peter Handke, der zusammen mit Michael Krüger, Bazon Brock und Nicolas Born den ersten Petrarca-Preis postum an Brinkmann vergab – es gibt Fotos, wie Handke neben Maleen Brinkmann den Mont Ventoux hinaufsteigt – schloss damals seine Laudatio mit den Worten: „Daß es ihn nicht mehr gibt: Bitterkeit.“

Dass Brinkmann sein Vermächtnis überhaupt hat fertigstellen können – wenn auch mit Abstrichen – grenzt angesichts der Produktionsbedingungen an ein Wunder: Die Familie lebte im Winter 74/75 von Sozialhilfe und geliehenen 100-DM-Scheinen, das Telefon war abgestellt, kostbare Bücher wie Arno Schmidts Zettels Traum hatte er versetzt, um die Fotofolgen zusammenstellen zu können, die Westwärts 1&2 eröffnen und beschließen; allein da es nichts mehr zu verpfänden gab, brauchte Brinkmann den Gerichtsvollzieher nicht zu fürchten.

Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal Westwärts 1&2 in die Hand bekam.

Während meines ersten Jenaer Semesters 1996 stieß ich in der Wagnergasse im Antiquariat „Blechtrommel“ auf ein Ramschexemplar der letzten Auflage von 1981, zerfleddert und zerlesen, für vier D-Mark. Eine Neuauflage des ursprünglichen Bandes mit den von Brinkmann noch abgesegneten Kürzungen erschien 1999, allerdings ohne das seinerzeit von ihm durchgesetzte gelbe Vorsatzpapier; es fehlt auch in der erweiterten Neuausgabe von 2005 und der jetzigen Neuausgabe, die um noch einmal 26 Gedichte erweitert wurde. Einige davon stammen aus dem inzwischen in Marbach lagernden Nachlass Brinkmanns (wie dieser nach Marbach kam, wird im editorischen Nachwort leider nicht geschildert); ein Großteil wurde jedoch zwischen 1975 und 1990 schon einmal verstreut publiziert. Vor Westwärts 1&2 hatte ich während meiner Zivildienstzeit schon das Reclam-Bändchen Künstliches Licht erworben, dem ein einfühlsames Nachwort der leider zu früh verstorbenen Germanistin Genia Schulz beigefügt ist, ich hatte mir dann noch ein Bibliotheksexemplar seines 1986 in der DDR erschienenen Bandes Rolltreppen im August kopiert, wieder und wieder und wieder einzelne Gedichte aufgesogen. Sie wurden für mich, im ländlichen Thüringen aufgewachsen, mein Roadtrip durch den alten bundesrepublikanischen Westen. Westwärts 1&2 war mir eine einzige Offenbarung, die mich 1998 nach Italien, 1999 nach Frankreich begleitete, und ich bin mir nicht sicher, ob ein anderes Buch seitdem nochmal einen derart intensiven Eindruck auf mich gemacht hat – das richtige Buch zur richtigen Zeit, Gedichte, wie ich sie nicht aus der Schule kannte, eine Lyrik, die mich weit weg von erprobten Mustern führte und mir zeigte, was überhaupt, wie lebendig und vielgestaltig das Genre sein kann und die selber wiederum auf Namen der Poesie des 19. und 20. Jahrhunderts verwies, die ich mir in den Folgejahren erschloss.

Das Neue an Brinkmanns Gedichten wurde öffentlich schnell erkannt, wenn es auch länger gedauert hat, bis man sich über kürzere Klassiker hinaus seinem lyrischen Werk gründlich zuwandte. „Flüchtig hingetuscht wie chinesische Gedichte“, attestierte ihnen Hans Christoph Buch – zutreffend nicht nur, weil Brinkmann sich mit den damals zum ersten Mal auf Deutsch erschienenen Gedichten des Zen-Mönchs Han Shan aus dem 9. Jahrhundert beschäftigt hatte. Wie Han Shan wollte Brinkmann im Bild seiner Gedichte die eigene Spur auslöschen, so dass letztlich wieder ein weißes Blatt erscheint, auf dem jeder sich selbst begegnen kann. Seine Gedichte „sind einfach da“, wie Brinkmann einmal über amerikanische Lyrik schrieb, wirken oft wie in einem spontanen Bewusstseinsakt in die Maschine geschlagen. Dadurch sind sie manchmal fast wieder hermetisch in ihrer unmittelbaren Transparenz und Präsenz als Mitschrift jener Momente, wo sie „sanfte“, „friedliche“, „zärtliche“, „entzückende“, „anmutige“ und „sinnliche“ (alles Lieblingswörter Brinkmanns) Erfahrungen vergegenwärtigen wollen.

Es ist vielleicht der größte Unterschied zu Gedichten auf dem heutigen literarischen Markt, insbesondere aus akademischen Schreibschulen wie Hildesheim oder Leipzig, dass Brinkmann auch in den gelungenen makellosen Gedichten nie glatt sein will, sondern ihnen immer der Moment des Schreibens anhaftet, das Raue, Unfrisierte, auf die unmittelbare äußere Wirklichkeit Verweisende, das mit der Emotion und Erregung einhergeht, mit der die Texte zu Papier gebracht wurden: „Ich // schrieb das schnell auf, bevor / der Moment in der verfluchten // dunstigen Abgestorbenheit Kölns / wieder erlosch.“ Folgerichtig tragen viele der Gedichte Titel wie „Bruchstück“, „Improvisation“ oder „Fragment“ und sind mit den Koordinaten ihrer Entstehung versehen, etwa „Guten Morgen in Köln“, „Gedicht 13.11.74“ oder „Lektüre, 2. März 1776“, wo ein Brief Lessings Ausgangspunkt für eine Gegenwartserkundung wird.

Ähnlich hat er 1973 gearbeitet, als er für das WDR-Porträt Autorenalltag durch die Stadt zog und sein Familienleben in der Engelbertstraße 65 akustisch aufzeichnete: Das Gefühl für den jeweiligen Augenblicks sollte unmittelbar auf Medium und Material einwirken. Das macht die Gedichte von Westwärts 1&2 so einmalig. Brinkmanns umfangreiches, schon zweimal erweitertes Buch, ist weder Wundertüte noch Durcheinander, sondern nach einem verschiedene Motivkomplexe in konzentrischen Kreisen und Wiederholungen fortwebenden Prinzip geschrieben. Töteberg und Vasa deuten dies kurz an: Da sind die Tür, die Sonne, das Blau, das kindliche Kriegstrauma, die von Stadt und Alltag bewirkte Aggression, Schallplatten- und Radiomusik, Reklame- und Kinobilder, über die sich immer wieder Tagträume von „Zartheit“ und „Frieden“ legen, Träume von „Reisen in die nördlichen Gärten“. Brinkmann selbst, am Telefon mit seinem Lektor, beschrieb sein Konstruktionsprinzip am besten; das Kernwort lautet „intensiv“:

Die Gedichte … machen die Entstehungen zu unvermuteten Augenblicken deutlich, drücken eine Sehnsucht nach einem intensiveren Alltagsleben aus und zeigen die intensiven Momente des unmittelbaren Gegenwarterlebens. Stadtszenen und Landschaften, autobiographische Bruchstücke und fiktive Biographien, vermischt mit Briefstellen, Zeilen aus Rock’n’Roll-Liedern und Fragmenten aus Unterhaltungen, Erinnerungen und Lektüre machen die Gedichte, die oft lange ausschweifende und abschweifende, rauschhafte Texte sind, zu einem intensiven Erlebniswirbel. Andere Gedichte sind wieder so einfach wie Rock’n’Roll-Lieder.

Das Prinzip verstärkt sich buchstäblich in den seitenlangen mehrspaltigen flächigen Kompositionen, zu denen die beiden Titelgedichte „Westwärts“ und „Westwärts, Teil 2“ die Prototypen bilden. Das vielleicht komplexeste Gedicht dieser Art ist jetzt zum ersten Mal neu in Westwärts 1&2 aufgenommen, obwohl es bereits 1975 im von Nicolas Born herausgegebenen Literaturmagazin erschienen war: „Fragment zu einigen populären Songs“.

Es greift das lange litaneiartige „Einige sehr populäre Songs“ aus Westwärts 1&2 auf, geht aber formal und inhaltlich andere Wege. Laut einer editorischen Notiz Maleen Brinkmanns in einer Nachlasspublikation von 1990 sei es Titelgedicht einer auf Westwärts 1&2 folgenden Sammlung gewesen. Das steht im Widerspruch zu dem jetzt neuen Band, der das Gedicht dem Anhang von Westwärts 1&2 zuschlägt. Wie schon in seinem Prosadebüt „In der Grube“ von 1962 handelt es sich bei „Fragment zu einigen populären Songs“ um ein in lauter Sprünge und Erinnerungsschübe zerdehnte Erzählung einer einzigen Kölner Nacht. Gleichzeitig ist es eine Reflexion über die Möglichkeiten von Poesie überhaupt in einer von „Woolwortharkaden“ zugestellten Wirklichkeit, in der „die Zeit nach dem schlechtesten Bild“ verlangt. „Entzückungen“ sind da nur über Tagträume möglich, wie in dem „Intermezzo“ betitelten Teil des Langgedichts mit der imaginären Biografie einer Frau, welche ihm die Chance gibt, sich neu zu verlieben – und eben neu zu schreiben und zu singen: „sie ließ ihre Unterwäsche / in Afghanistan betasten, / sie sah die Staubfahne hinter / dem Reisebus, sie ging / aufmerkam durch das / alltägliche Museum, / sie weinte nachts im Traum, wo sie im Taxi zum Bahnhof fuhr, // […] sie hörte das Lied der Rolling Stones / sie vergaß das Lied der Rolling Stones […]“.

Dieses von „phantastischen“ Ausschweifungen und Wiederaufnahmen einmal gesetzter Motive geprägte Prinzip greift er in „Ein unkontrolliertes Nachwort zu meinem Gedichten“ auf, einen über 70 Seiten schlingernden, gleichwohl kalkulierten Rausch aus Anspielungen, Assoziationen, Lektüren und Erinnerungen, der vom Blatt Papier zu einem sich wirbelnd vom Baum lösenden Blatt draußen in der Natur führt. Gemäß dieser Blickrichtung sind Gedichte für Brinkmann, so der Beginn des Essays, „momentane Fantasien“. Er notiert seine Form von Utopie:

Ich stelle mir eine Stadt mit schattigen Bäumen und stillen Boulevards vor. Ich stelle mir eine Stadt mit Dichterlesungen vor, Wandzeitungen mit Gedichten, Gedichte, die an Haltestellen morgens verteilt werden statt der Schmierzeitungen […]. Ich stelle mir eine Stadt vor, in der Dichter Schulkindern Gedichte schreiben beibringen, ich stelle mir eine Stadt mit Rock’n’Rollkonzerten auf entspannten Plätzen vor, warme lässige Sommerabende, an denen die Gesichter entspannt sind.

Diesem Anspruch, der radikal jenseits einer bestimmten politischen Ideologie formuliert, doch gerade deshalb radikal politisch ist (wie Rilkes Diktum „Du mußt dein Leben ändern“ nicht nur persönliches, sondern auch politisches Diktum ist), lassen sich seine späten Gedichte hinzufügen als Augenblicksutopien, als kühne gedankliche und syntaktische Verrückungen der Sprache, aus deren „Zwängen und Festlegungen“ Poesie befreien sollte – ein noch heute aktuelles Programm. Das macht den Reiz der neu hinzugekommenen Gedichte aus, auch wenn sie bisweilen wie nicht ganz durchgearbeitet wirken. Brinkmann ging es um die pure Entdeckerfreude, das Herumexperimentieren, zu dem auch eine gewisse Sorglosigkeit gehörte, die sich nicht darum scherte, wenn da noch ein Tippfehler stand, der seinen Schreibprozess durchscheinen lässt…

Neben Rimbaud, Nietzsche, Benn und Brecht erwähnt er in seinem „Unkontrollierten Nachwort“ Ossip Mandelstam, der 1938 Stalins Terror zum Opfer fiel. Eines der hier erstmals vorgelegten Gedichte ist ihm gewidmet. Es greift eine in Woronesch um 1936/37 spielende Episode aus Nadeschda Mandelstams auf Deutsch Anfang der 70er-Jahre erschienenen Lebenserinnerungen Das Jahrhundert der Wölfe auf. Mandelstam war mit Nadeschda zunächst „nur“ verbannt – das heißt, er durfte sich frei bewegen, solange er nicht wieder nach Moskau ging –, war aber noch nicht im Lager. In der Weltfremdheit von „Ossip Emiljewitsch“ hat Brinkmann wahrscheinlich eine tiefe Verwandtschaft gespürt. Er bezieht sich auf eine Stelle in Nadeschdas Erinnerungen, wo sie vom kurzzeitigen Traum des hungernden Paars schreibt, eine Kuh als Milchlieferantin zu besitzen – dieses Detail hat Brinkmann ergriffen. Offenbar hat ihm darin auch das Scheitern seiner eigenen pastoralen Tagträume vor Augen gestanden. Eine andere Identifikationsfigur ist zum Beispiel Karl Valentin oder in „Take That First“ Vincent van Gogh mit den Briefen an Bruder Theo, nachdem er sein abgeschnittenes Ohr einer Prostituierten schenkte: „Wo war // das Ohr hingekommen? Als / er draufblickte, lag / es erstarrt in einem Karton // und war ein Geschenk. Wer / konnte damit hören?“

Ein echter Hammer unter den neuen Gedichten ist „Nächsten Dienstag“. Brinkmann liebt die zum „Weitermachen“, zum Fort- und Fortspulen des Erzählfadens tendierende Terzinenstrophe, die er nicht von Dante Alighieri, sondern in ihrer reimlosen Alltäglichkeit von William Carlos Williams adaptiert hat. Sind es in der „Vorbemerkung“ zu Westwärts 1&2 alle möglichen Dinge und Menschen und Zusammenhänge, die „weitermachen“, so bringt hier „nächsten Dienstag“ alles ins Rollen. Welch groteske Assoziationen die banale Redewendung im Spiel der Sprache plötzlich freisetzt, hat sie sich einmal verselbständigt, ist schier unvorhersehbar: „Die Unendlichkeit / ist nächsten Dienstag und dann noch / ein Dienstag. Die Unendlichkeit der // Mietzimmer ist nächsten Dienstag, die / Unendlichkeit der lustigen Dinge / ist nächsten Dienstag, // die Unendlichkeit der Jahreszeiten / ist nächsten Dienstag, und alle anderen / Unendlichkeiten wie nächsten Dienstag. (He, // was ist das für‘n Wettlauf aller nächsten / Dienstage? […]“

Die Biografen stellen den im Protestjahr 1968 erschienenen einzigen fertiggestellten Roman Brinkmanns, Keiner weiß mehr, in den biografischen Kontext des Autors als seinen Versuch, sich selbst in den Lebensmodellen der Kulturrevolution zurechtzufinden. Da ist der schwule Freund Rainer, da ist der promiske Heterofreund Gerald und zwischen ihnen der Protagonist mit Frau und Kind – keiner von ihnen weiß mehr, wie es mit den Geschlechterrollen weitergeht. Born, Brinkmann, Handke, die als Schreibende die ästhetische Distanz zum politischen Jargon ihrer Zeit suchten, haben – vermutlich revolutionärer als die studentischen Ideologen – in ihrem Werk neue Formen von Männlichkeit reflektiert und sich mit ihrer Rolle als Vätern und Erziehenden auseinandergesetzt. Brinkmanns Lob der nonverbalen Kommunikation, seine oft ziellosen Tiraden gegen die Sprache als Gewalt- und Ohnmachtserfahrung lassen sich nur dann richtig einordnen, wenn man weiß, dass er einen Sohn hatte, dessen Sprachvermögen massiv beeinträchtigt war. Robert bleibt neben seiner Frau Maleen diejenige Person, welcher die zartesten Gesten seiner Gedichte gewidmet sind. Gleichzeitig wirkt Brinkmann verwirrend offen, ja schräg (oder, meinetwegen, neudeutsch „queer“), wenn es um Sex geht. Da sind zum einen die vielen unflätigen Wörter, Zoten, Obszönitäten, die er nicht nur enttabuisieren, sondern wohl auch in ihr Gegenteil verkehren möchte, in eine Sprache der Zärtlichkeit, die erst noch zu finden war (oder ist). Den Gender-Jargon der Heutigen hätte er gewiss als zu spießig abgelehnt, schon, weil er ihm als viel zu eindeutig erschienen wäre. In Ludwig Tiecks Novelle Die verkehrte Welt fand er den schönen Satz: „Je nun, eine gute Verwirrung ist mehr wert als eine schlechte Ordnung.“ Und in einem der neuen Gedichte, „Fronleichnamsblues (1974)“, heißt es: „Ich bin nicht Byron, schwul, schön / und nackt in der Holzkiste, der feiertags / aus alten harten Brötchen Paniermehl // für drei Frikadellen raspelt, / süchtig nach Weltschmerz, Säulen, / das Erschauern, gekräuselte // Hoden, obwohl gekräuselte Hoden / schön sind.“ Man mag das doppeldeutig lesen. Die Attribute nach der Verneinung können sich auf Byron beziehen, aber ebenso auf das Ich in Abgrenzung von Byron, oder eben auf beide, Byron und „Ich“ gleichermaßen – „Ich“ ist zwar nicht Byron, aber trotzdem schwul und schön. Ein Rätsel für „Viehlologen“, wie Brinkmann die Interpreten verächtlich nennt.

Das Radikale an Brinkmanns poetischer Methode sei gewesen, schrieb Jürgen Theobaldy, als er sich an den Verkehrsunfall in der Londoner Westbourne Grove erinnerte – beide hatten am Abend des Shakespeare Day, des 23. April, die Straßenseite zum Pub The Shakespeare’s wechseln wollen, Brinkmann wurde von einem Auto erfasst –, dass er „zunehmend […] die Vermittlungen gekappt“ habe: „An die Stelle irritierender Bezüge traten Brüche, wie sie schroffer nicht denkbar waren“. Auf seine lustvolle, literarische Formen und Gattungen überspielende Art ist Brinkmann damit zukunftsweisend gewesen. „Die Tiere sind unruhig“, nannte die Hamburger Band Kante eine ihrer Platten und zitiert damit den Beginn des Gedichts „Fotos 1, 2“. Brinkmann hat mit Westwärts 1&2 der auf Deutsch geschriebenen Poesie eine völlig neue Erscheinungsform gegeben, aber es ist nicht der Regelbruch, der ihn so wirkmächtig, so unerhört neu machte, schließlich sind die meisten seiner Gedichte komplex durchgearbeitet, auch metrisch genau konnte er schreiben, wie „Nach Shakespeare“ zeigt, das er skandierend auf dem Cambridge Poetry Festival im April 1975 vortrug. Es ist vielmehr das Gefühl von Gegenwärtigkeit, des unmittelbaren Sprechens, des Beteiligtseins quer durch den Regenbogen der größten Emotionen. Nicolas Born hat ihm genau diese Fähigkeit attestiert, noch das Banalste anzufassen und fast wider Willen in Poesie zu verwandeln, die sich nicht zu erklären braucht, diese Eigenschaft, sich gern von allem anregen zu lassen und selber „ein großer Anreger“ zu sein.

Diese Art von kometenhaftem Dichter schildern auch Töteberg und Vasa. Brinkmann wird als charismatischer Mensch, nicht als „Genie“ dargestellt, sein Dasein v.a. aus hinterlassenen Briefen, Bild- und Tondokumenten heraus rekonstruiert. Es bleibt abzuwarten, ob sie dabei nur die Kenner und Liebhaber des Dichters mit auf die Reise nehmen oder ihm auch neue Fans erschließen werden. Vieles, etwa die Einordnung Brinkmanns in die großen kulturellen und sozialen Transformationen seiner Zeit oder in einen umfassenden literarhistorischen Kontext, ganz zu schweigen von einer echten Aufarbeitung seiner postumen Editionsgeschichte, ein Wort zum Umgang mit den neu verfügbaren Nachlassdokumenten oder auch nur ein Personenverzeichnis sucht man in dieser Biografie vergebens. Die Westwärts -Neuausgabe zeigt allemal, wie anregend sich das Werk weiterhin als Monolith der Nachkriegsliteratur behauptet – „viehlologisch“ betrachtet lässt die vage Auskunft zum Marbacher Nachlass freilich zu wünschen übrig. „Auch alle Fragen machen weiter“, schrieb er in der „Vorbemerkung“ zu Westwärts 1&2.

Letzte Änderung: 09.08.2025 | Erstellt am: 21.03.2025

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.