In „Schattennummer“ entfaltet Thomas Pynchon eine surreale Gangstergeschichte vor dem Hintergrund der 1930er Jahre – ein Roman voller historischer Anspielungen, Sprachwitz und politischer Brisanz. Alban Nikolai Herbst hat das Spätwerk des 88-jährigen Autors gelesen und zeigt, wie Pynchon erneut Realität und Fiktion, Popkultur und Paranoia kunstvoll verschränkt.

Das erste, was auffällt, ist die ungemein frische Stilistik dieses Romans – eines unterdessen achtundachtzigjährigen Mannes! Als hätte etwas Thomas Pynchon in die Jugend von Vineland (1990) zurückspringen lassen, die im Vergleich mit V., dem genialen Jungmannswerk von 1963, da schon stilistisch auffällig war, um von dem zehn Jahre später erschienenen dunkelglühenden Gravity’s Rainbow zu schweigen – neben dem sprachlich, sozusagen, „Außenseiter“ Mason & Dixon (1997) mit V. und Against the Day (2006) wahrscheinlich Pynchons Meisterwerk: verschlüsselt, mythisch, ein überzeitlich rauschhafter Sog. Den Nobelpreis hätte Pynchon dafür längst verdient – der ihm indes, da er in keiner Weise „woke“, so wenig zugesprochen werden wird, wie Nabokov ihn erhielt. Statt dessen kamen Mindere, weit weit Mindre dran, deren politische „Correctness“ der sentimental-moralischen Norm wohl eher entspricht, heutzutage noch viel mehr als in Lolitas Tagen. Und niemand wird da verletzt. (François Villon vergräbt sein Gesicht in den Händen; keiner soll die Tränen sehen.) Wobei bei Pynchon sogar im neuen Buch das sogenannte N-Wort wieder vorkommt, „Negro“ im Original, nämlich volle sieben Mal – und weitaus schlimmer: negermäßig („how Negro“), auf Deutsch hör ich’s mit langem, sehr sehr langem „e“ … Ja sicher, man sprach so in der Zeit, hier freilich tut es auch der Romancier selbst, nicht nur in der Rollenprosa:

(…) a grinning Negro with a watermelon he is strangely leering at.

Und zwar gab es auch schon in seinen wirklich großen Büchern die Neigung zu Kalauern von Straßenkatern, hier indes ulkt Pynchon auffällig oft … nein, nicht nur seine Figuren tun es, sozusagen soziolekt:

Tja, Tanzen ist wie Sachen-Machen in der Senkrechten, Boss (…)

– sondern der Dichter gefällt sich selbst darin:

In diesem Augenblick beginnt in Hicks’ Gehirn ein vertrauter innerer Streifenwagen hin und her zu fahren.

Damit steckt Pynchon nicht nur sein Alter unter eine Tarnkappe, sondern den ganzen Roman gleich mit, dessen – sprachlich jedenfalls so wirkende – Lockerflockigkeit den Schrecken, auch und gerade unserer Tage, aufs bitterste erträglich macht. Kosten Sie die Widerborstigkeit alleine dieses Satzes:

(…) allen gemeinsam ist eine nicht mehr ganz so zuversichtliche Hoffnung, dass erlittenes Unrecht untersucht und wiedergutgemacht werden wird.

Erzählt wird die Geschichte des ehemaligen Mietschlägers, danach „Privatschnüfflers“ (private copper) Hicks McTaggart, der anfang der Dreißigerjahre aus Al Capones Gangstermilieu mit dem fadenscheinigen Auftrag hinweggeordert wird, die abgehauene Erbin einer ihrerseits schwer kriminellen Käsedynastie zurück nach Milwaukee zu holen, und wider Willen auf einem Kreuzfahrtschiff landet, nachdem das, was

er fur ein unschuldiges Bier hielt, (…) Besuch von einer Spritze (…) gehabt hatte,

– um schließlich an das längst faschismusgezeichnete Festland Europas gesetzt zu werden, das sich vom Amerika der Großen Seen (fast) nur insoweit unterscheidet, als dort das profane Schlägertum hier mythisch unterfüttert ist, urgeschichtlich, möcht’ man meinen. Hingegen in den USA ist sie, die Unterfütterung, profan:

Die meisten von euch haben als Streikbrecher angefangen, oder? Wie Mussolinis Jungs.

Ähnlichkeit und Differenz deckt Pynchons Roman um so unerbittlicher auf, als er den neuweltlichen Bezug auf Dinge der Populärkultur – den Pop, würde man heute sagen (damals gab es den Begriff noch nicht; noch war es „Entertainment“ da allein) – derart permament vorführt, daß ich während der ersten meiner zwei Lektüren aus dem Nachrecherchieren gar nicht mehr herauskam. Was die Lockerflockigkeit des Stils überaus anstrengend machte, ja fast zu einer Strafe, weil der Schluckauf eines dauernden Anhaltens plagte – auf jeder Seite gefühlte zehn Mal. Ob dies der US-amerikanischen Leserschaft anders ergeht, weil sie mit den popkulturellen Idolen und Gegenständen der Dreißigerjahre nach wie vor vertraut ist – keine Ahnung. Ich jedenfalls habe nicht gewußt was ein „Kissel“ ist, was „Flapper“ und wer A. J. Raffles war, geschweige Joan Blondel. Umgekehrt werden US-amerikanische Leserinnen und Leser mit Sicherheit allenfalls sehr ausgesuchte Kenntnisse zu Béla Kun und Sándor Petőfi haben und schon gar nicht wissen, was die Ustascha einstmals war. Gerade aber so etwas einordnen zu können – meine selbst angelegte Personenliste zählt unterdessen einhundertneunzehn Figuren, das Glossar sechs übervolle Seiten –, ist für Pynchons Literatur eminent wichtig, und zwar nicht nur, weil er historische und fiktive Protagonisten gleichberechtigt mischt; sondern oft wirkt das historisch Reale bei ihm erfundener als irgend eine seiner tatsächlichen Erfindungen. Selbst das von ihm in den Oberen Großen See verlegte UBoot U-13 hat es tatsächlich gegeben; nur weiß niemand, wo es abblieb. Jedenfalls bis jetzt. Irrwitzigerweise hat es Pynchons Roman nunmehr erzählt. Ich weigre mich aber zu spoilern.

So wird aus Pynchons, oberflächlich betrachtet, historischer Erzählung ein Roman der Phantastik – worauf schon, wenn auch frozzelnd, das Bela Lugosi zitierende Motto anspielt: «Übernatürlich, vielleicht. Unsinn … vielleicht nicht.» Was wiederum eine Anspielung auf D’Annnzios, der mehrmals vorkommt im Roman, Forse che sì, forse che no ist. Ins Phantastische drehten Pynchons große Bücher ohnedies stets ab, die sie ja alle auf verschwörungstheoretischen Konstrukten fußen; sogar in The Crying of Lot 49 (1966) war das schon so. Sie sind für Pynchon ebensolche Erkenntnismodelle wie die bei ihm nicht selten hochkomische Paranoia. Die doch zugleich auf das Shadow Ticket rückverweist, einerseits nämlich auf die „shadow serial number“ 00000 der Rakete in Gravity’s Rainbow, zum andren auf den Titel eben dieses neuen Romans: Es ist das Billet zum Eintritt in eine dunklere, verborgene Welt, die hinter der uns bewußten liegt. Bei Roland D. Laing scheint Pynchon davon erfahren zu haben:

Verrücktheit muß nicht unbedingt Zusammenbruch sein. Sie ist potentiell so sehr Befreiung und Erneuerung wie Versklavung und Tod.

Laing, Phänomenologie der Erfahrung

Der britische Psychiater hat in der Tat einige Grundthemen Pynchons mit dem geisteswissenschaftlichen, wenn auch spekulativen Rüstzeug gesattelt. Was der Autor wiederum gerne erst einmal ins Wortspiel übersetzt; wobei in Schattennummer eines – fast das schönste – nicht von ihm selbst, sondern seinen Übersetzern, Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren, stammt:

In dem Sinne“, vermutet sie, „in dem auch Polyanna Masochistin ist (…).

Die Bemerkung bezieht sich auf das 1913 erschienene Kinderbuch Pollyanna von Eleanor H. Porter, darin die Geschichte eines Mädchens erzählt wird, das ohne weiteres als die radikalfundamentale Gründerin jeglichen „Postiven Denkens“ gelten dürfte, eines Optimismus um wahrhaft jeden Preis. Wenn nun selbst so wer das Glück im Schmerz suchen muß, will uns Pynchon vielleicht sagen, wie schlimm ist es um die Welt dann insgesamt wohl bestellt? Daß seine Übersetzer dies allein durch Weglassen eines „l“s im Namen sozusagen poly(anna)morph befrieden, ist eine perverse Volte, die nun wir allein, wir Deutschen, Österreicher, Schweizer, jetzt goutieren dürfen. Ich bin mir aber sicher, daß Pynchon selber – dies goutiert (sofern er davon Kenntnis erhält).

Zu den Wortspielen gehören folgerichtig Paradoxa wie

Er weiß genug, um den Mund zu halten, aber nicht genug, um zu wissen, worüber.

Oder bitterböse Verschwörungsperspektiven, die eben nur deshalb funktionieren und uns so heftig schlucken lassen, weil sie nicht „correct“ sind:

(…) aber die Juden, die das Filmgeschäft kontrollieren, lassen nur Aufnahmen zu, auf denen er – [Hitler] – verrückt oder komisch aussieht: ein komischer kleiner Mann mit einem komischen Gang und einem komischen Schnurrbart, ein deutscher Charlie Chaplin, wie ernst kann der es schon meinen?

Der, nämlich Chaplin, nach dieser pynchonschen Verdrehung wahrscheinlich deshalb den „Großen Diktator“ gedreht hat … Schon zum Zeitpunkt der Erzählung zu wissen, was nachher geschah, gehört ganz ebenso zu Thomas Pynchons Konstruktionsprinzipien – etwa wenn, bereits in Genf, der Konzertagent Nigel Trevelyan seinem Schützling erklärt:

Mit zunehmender Dynamik wird es immer wahrscheinlicher, daß Juden, möglicherweise in nie dagewesener Zahl, bald und sehr rasch ihre Adresse werden wechseln müssen, und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, entsprechende Vorkehrungen zu treffen – Fluchtrouten, unter falscher Identität angemietete Postfächer (…), Treibstoffdepots, sichere Übernachtungsplätze … (…) Es könnte um Tausende, vielleicht Zehntausende von Menschenleben gehen, und wir müssen diejenigen mit der besseren Logistik sein, mit schon vorhandenen und zur Verfügung stehenden Infrastrukturen von Widerstand und Flucht … wir werden Materialbeschaffer, Postbeamte, Disponenten, Weichensteller, Zeitplaner werden müssen, jeden Tag, faktenkonform, unentrinnbar an eine Welt gebunden, die alles ist, was der Fall ist …

Woraus sich gleich ein nächster. hochflorierender Geschäftszweig entwickelt, HIJAK (!!!) nämlich, Kurzform für Heimholung inaktiver jüdischer Anlagegüter und Kapitalwerte (HIJAC, Homeland Integrity through Jehwish Asset Concersion). Hier passen das englische „C“ und deutsche „K“ einmal ungut gut zueinander. – Wogegen sich allerdings Widerstand im Judentum selbst formiert:

Nazis bevorzugen einen intellektuellen, kosmopolitischen Juden, der hauptsächlich in seinem Kopf lebt, einen Luftmenschen, leicht herumzuschubsen, mit wenig oder gar keinen Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Überraschung! In Bratislava entwickelt man gerade ein gefährlicheres Modell.

Es wird das des späteren Israels sein:

Der Grundgedanke ist, ständig in Bewegung zu bleiben, ständig zuzuschlagen, niemals beide Hände zur gleichen Zeit das Gleiche tun zu lassen.

Gerade an solchen Stellen, es sind nicht wenige, wurde mir immer wieder bewußt, daß ich nur eine verstellte historische Erzählung las, gerade deren Verstellung ihre unmittelbare Aktualität noch betont. Es scheint mir ausgemacht zu sein, dass die Greuel des 7. Oktobers auf Schattennummer zumindest deutlich mit eingewirkt haben, ganz abgesehen von dem Umstand, daß Pynchon schon in Gravity’s Rainbow eine Form deutscher Vergangenheitsbewältigung gewagt hat, die in Deutschland selbst nicht erlaubt worden wäre oder, sofern sie – literarisch – stattgefunden haben sollte, vom Betrieb gleichermaßen ignoriert wie weggetreten worden sein wird. Von einigem solchen habe ich Kenntnis. Freilich, nach seinem frühen Welterfolg mit V. war so etwas bei Pynchon nicht mehr möglich. Auch Ishiguro, übrigens, hätte hierzulande nicht einmal einen Verlag gefunden … – na jà, vielleicht für den Butlerroman; The Unconseled auf gar keinen Fall. Weh Dir, wenn Du ein Deutscher bist und Enkel noch zumal.

Um’s aber auf die Spitze zu treiben: Thomas Pynchons Schattennummer dreht sich auch um Käse – um ihn und seine Befreiung aus dem, wenn Sie so wollen, europäischen Joch; 1930, schreibt er, sei für den Käse das Jahr 1776 gewesen. Wir erinnern uns? Das Töchterlein einer Milwaukee’er Käsedynastie ist ausgerissen und soll zurückgeholt werden; ihr Vater ist der „Al Capone des Käses“ genannt, und wenig später wird die Milchwirtschaft den zweiten US-amerikanischen Bürgerkrieg auslösen … Mehr sei nicht verraten – nur noch, daß dieser Lab-Capone seinerseits längst auf der Flucht ist; reich geworden durch radioaktiven Käse, der seine Verspeiserinnen und Esser ganz ebenso haltbar machen sollte (aber halt das Gegenteil tat), setzte er sich rechtzeitig ab mit seinem großen Firmengewinn – um nun, seinerseits tatsächlich verjüngt, dem Töchterlein in nach-D’Annnzios Fiume wiederzubegegnen und sie an sein Herz ziehen – allerdings auch, um sie um Bargeld anzupumpen, da er aufs neue flüchten muß, anstelle traut mit ihr in seiner Villa inzestieren zu dürfen. Und so gesehen, weil wir heute wissen, daß dieses Mannes Verjüngungstherapie genauso wenig funktioniert, wie zuvor der „Radio-Cheez“ seinen Verbrauchern tatsächlich die Ewigkeit verlieh … – so gesehen also ließe sich Pynchons neuer Roman auch als ein großer-Käse-selbst begreifen, als eine, in des Autors eigenen Worten,

gewaltige Konfrontation zwischen den käsebasierten oder kolonialistischen Mächten, im wesentlichen Nordeuropas, und der riesigen, wimmelnden Käselosigkeit Asiens,

womit wir neuerlich in der Gegenwart wären, denken Sie nicht nur an China, sondern vor allem an die „postkolonial“-kulturkriegsähnlichen Agitationen, die unser heute derart, und wieder antisemitisch, bestimmen … aber auch dieser vermittels einer – ein, aber historischer, Unsinn, wie wir heute wissen –

Teil-Vasektomie, bei der ein Samenleiter durchtrennt wird, damit der Hoden männliche Hormone anstelle von Samenzellen produziert,

– … dieser verjüngte Käse-Capone wirkt wie der Widergänger eines körperlich zwar regenerierten, aber so verdorbenen Kapitalismus wie eh und je: Fast schaun wir dem als Friedensnobelpreisträger Göttinseidank verhinderten Donald Trump ins Auge, ins linke erst, darin sich die Freiheitsstatue spiegelt, wie wir sie kennen seit 1886, und ins rechte sodann, worin sie sich

weit jenseits des westlichen Randes der Alten Welt (in) die etliche hundert Meter hohe Statue einer maskierten Frau

verwandelt hat.Im weiten Umkreis nichts um sie herum, nur die hoch aufragende Gestalt, Wind, Wetter, Ozean. Ihre Miene sowie Haare und Stirn in dieser furchteinflößenden Höhe unbestimmt, ein gelochtes Visier aus irgendeinem dunkel korrodierten Metall schützt, manche sagen auch, verbirgt ihre Identität, obwohl Piloten von Flugzeugen, die in dieser Höhe unterwegs waren, hin und wieder flüchtige Eindrücke von einem Gesicht hinter der Maske gemeldet haben, einem eigentümlicheren und irgendwie auch vertrauteren Gesicht, als man es bei öffentlichen Statuen üblicherweise antrifft, einem Gesicht, das den Betrachter mit direktem Blick fixiert, als würde sie gleich etwas sagen wollen.

So fängt das hoffentlich nicht auch metaphorisch letzte Kapitel an und nimmt auf eine viel frühere Stelle des Buches Bezug, in der die Freiheitstatue bezeichnenderweise auf einer Münze, einem half-dollar, anzuschauen ist, nur ist dort die Dame derart leicht bekleidet, daß ihr die noch sehr frühe Sonne grinsend untern Rocksaum späht:

underneath the skirts of our national allegory.

Hier, was gemeint ist, gibt die Übersetzung leider nur sehr ungenügend wieder. Lesen Sie es besser selbst. Aber tun Sie‘s möglichst schnell,

denn an Bord (…) befinden sich nicht nur mehr Passagiere, als es den Anschein hatte, nein, ihre Anzahl wird Tag für Tag größer, obwohl das Schiff bisher keinen Hafen angelaufen hat, und diese überzähligen Passagiere versammeln sich hauptsächlich hier

– und zwar vielleicht, um sich auf diesem, der Stupendica, von einem anderen, nicht so bombastisch benamsten Traumschiff, dem meinen nämlich, zu erzählen.

_______________________

ANH, Berlin

September bis Oktober 2025

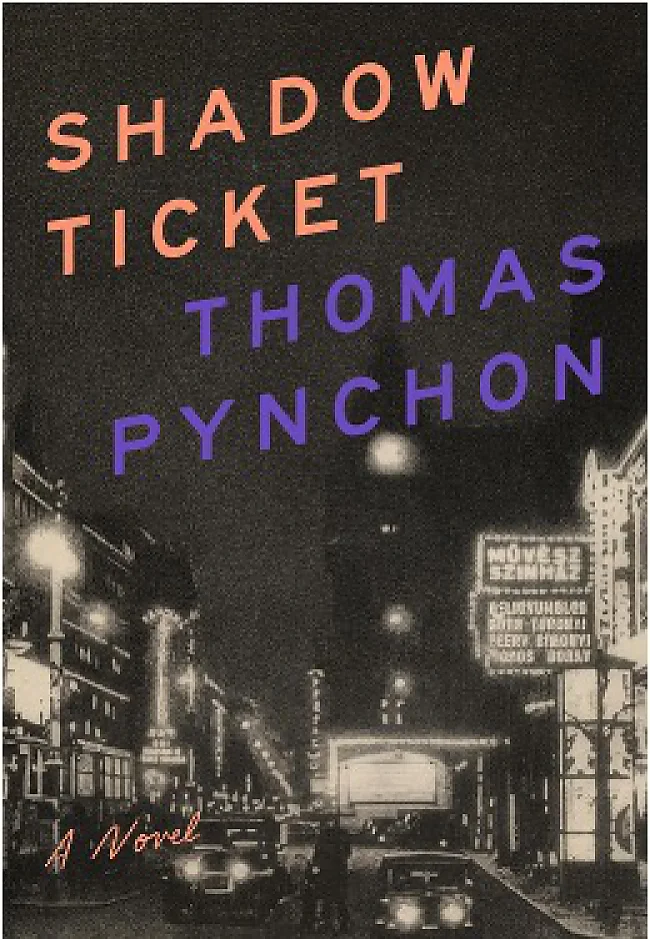

Thomas Pynchon

Schattennummer

Roman

Geb., 400 Seiten

26 €

ISBN-10: 3498008226

ISBN-13: 978-3498008222

Thomas Pynchon

Shadow Ticket

Novel

Hardcover., 304 pages

25,99 €

ISBN-10: 1594206104

ISBN-13: 978-1594206108

Letzte Änderung: 16.10.2025 | Erstellt am: 14.10.2025

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.