„Neue Sachlichkeit“ ist ein Sammelbegriff für diverse künstlerische Strömungen im Deutschland der 1920er. In den vergangenen Jahren widmeten sich mehrere Ausstellungen dieser turbulenten Epoche. Eugen El geht der Frage nach, warum uns die Kunst der Weimarer Republik bis heute anzieht.

Die Zwanziger boomen. Das gilt zwar nicht für das unlängst angebrochene, von der weltweiten Corona-Pandemie überschattete Jahrzehnt. Dafür aber erleben die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts ein gesteigertes Interesse. Die 2017 erstmals ausgestrahlte deutsche Fernsehserie „Babylon Berlin“ ist der wahrscheinlich deutlichste Ausdruck für die jüngste Zwanziger-Begeisterung. Sie basiert auf einer Romanreihe von Volker Kutscher um den Kriminalkommissar Gereon Rath und spielt in der Hauptstadt der späten Weimarer Republik.

Im Oktober 2020 hatte die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ Premiere im ARD-Fernsehen. Die Serie fasziniert vor allem durch eine präzise, minutiöse Inszenierung der zwischen Luxus und Elend, Opulenz und Biederkeit schwankenden, von politischen Extremen zerrissenen Metropole. Noch nie, so scheint es, konnte man sich der mitunter rauen Lebenswelt der Zwanzigerjahre näher fühlen.

Diese von mutigen Aufbrüchen und existentiellen Krisen gezeichnete Welt spiegelt sich auch in zahlreichen Kunstwerken wider. Die bildende Kunst der kurzen Zeitspanne zwischen Kriegsende und Republikgründung 1918 und der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ist vielgestaltig und facettenreich. Sie kann kühl und anheimelnd sein, kritisch und eskapistisch, elegant und drastisch. Sie fasziniert viele Betrachter nicht nur als Zeitdokument, sondern auch als Ausdruck einer prägnanten Ästhetik. In den vergangenen Jahren stand die Kunst der Weimarer Republik im Mittelpunkt mehrerer großer Ausstellungen.

Die Neue Galerie, ein New Yorker Privatmuseum für deutsche und österreichische Kunst der Moderne, fokussierte sich 2015 in der Schau „Berlin Metropolis 1918-1933“ auf die deutsche Kapitale, die vor einhundert Jahren durch Eingemeindungen zur drittgrößten Stadt der Welt wurde. Der Ansatz der Ausstellung war interdisziplinär: Sie nahm künstlerische Strömungen in Malerei, Zeichnung, Bildhauerei und Fotografie ebenso in den Blick wie Entwicklungen in Architektur, Film und Mode.

Anhand von etwa 300 Exponaten zeichnete die Schau einige für die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Weimarer Republik wichtige Phasen und Themenkomplexe nach: Die Geburt der Republik, ihre utopisch-expressionistische Phase in den frühen Zwanzigern, die selbstbewusste „Neue Frau“, die Krise der Moderne sowie den Weg in den Abgrund.

Labor für Kunst und Kultur

Zeitgleich zeigte das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) die Ausstellung „New Objectivity: Modern German Art in the Weimar Republic“. Sie konzentrierte sich auf Malerei, Fotografie und Graphik und ließ andere künstlerische Gattungen außen vor. Mit 180 Werken von berühmten Künstlern wie Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, August Sander und Christian Schad sowie anhand etlicher weniger bekannter Positionen spürten die Ausstellungsmacher der kurzen Weimarer Epoche nach, die sie auf der Museumswebsite als „blühendes Labor für Kunst und Kultur“ bezeichnen.

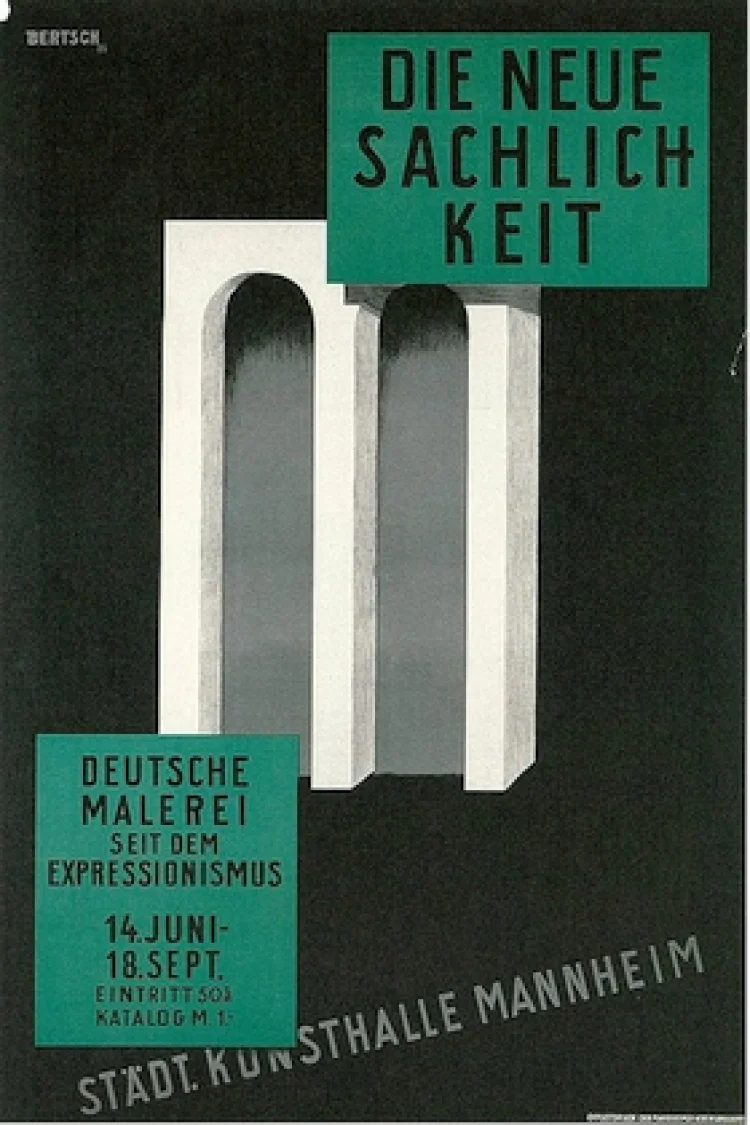

Eine nähere Betrachtung verdient der auf Deutsch „Neue Sachlichkeit“ lautende Titel der Schau. Dieser Begriff hat sich zu einem Synonym für die gegenständliche Kunst der Weimarer Republik entwickelt. Er geht auf eine gleichnamige Ausstellung zurück, die 1925 erst in der Kunsthalle Mannheim und anschließend in Chemnitz, Erfurt und Dessau gezeigt wurde. Sie versammelte 32 Positionen der deutschen Malerei seit dem Expressionismus.

Der Begriff „Neue Sachlichkeit“ hat eine erstaunliche Verbreitung über die Mannheimer Ausstellung hinaus erfahren. Er bezeichnete in den Zwanzigerjahren, wie der Kunsthistoriker Manfred Fath in einem 1994 verfassten Ausstellungskatalogtext schreibt, nicht nur Bestrebungen in Kunst, Literatur, Musik und Philosophie.

Vielmehr charakterisierte „Neue Sachlichkeit“, so Fath, eine „weitverbreitete Bewusstseinshaltung der Zeit“ – einen, wenn man so will, nüchternen, klaren, manchmal auch unsentimentalen und kalten Blick auf die Dinge. Überhaupt sei „neu“, wie die Kunsthistorikerin und Kuratorin Cathérine Hug im Katalog zur Züricher Ausstellung „Schall und Rauch. Die wilden 20er“ anmerkt, zum Schlagwort der Stunde geworden: „In keinem Moment des 20. Jahrhunderts war die Sehnsucht der Menschen nach Neuerungen so groß wie damals.“

Die künstlerische Spannbreite der unter „Neue Sachlichkeit“ zusammengefassten Positionen ist hoch. Das Schlagwort bezeichnet keinen einheitlichen Stil. Vielmehr integriert es, wie Manfred Fath betont, gegensätzliche Ausdrucksformen. Gesellschaftskritisch und gegenwartsbezogen agierende Künstler wie Otto Dix oder George Grosz, auch Veristen genannt, zählen ebenso dazu wie eher zeitlos, poetisch und innerlich eingestellte Maler, so etwa die Münchener Alexander Kanoldt und Georg Schrimpf. Eine dritte wesentliche Strömung ist der von der italienischen „Pittura metafisica“ beeinflusste sogenannte Magische Realismus, dem man beispielsweise Heinrich Maria Davringhausen und Anton Räderscheidt zurechnen kann.

Jenseits der Goldenen Zwanziger

Vor allem die gesellschaftskritisch-engagierten Künstler der Zwanziger standen im Fokus der umfangreichen Ausstellung „Glanz und Elend in der Weimarer Republik“, die 2017/18 in der Schirn Kunsthalle Frankfurt zu sehen war. Die Schau war, wie eine Sprecherin der Kunsthalle auf Anfrage mitteilt, sehr erfolgreich – „in der Resonanz sowie mit insgesamt 132.529 Besucherinnen und Besuchern“.

Die von Ingrid Pfeiffer kuratierte Ausstellung wollte, so Schirn-Direktor Philipp Demandt im Katalogvorwort, „ein Gegengewicht zur gängigen Vorstellung der glamourösen ‚goldenen‘ 1920er Jahre“ setzen. Vielmehr sollten einige eher ‘düsteren’ Aspekte betont werden. Politische Extreme, soziale Spaltung, Prostitution, Sport, fortschreitende Urbanisierung und Industrialisierung: Die unterschiedlichen Themenbereiche ließen, schreibt Ingrid Pfeiffer, „ein vielgestaltiges und zersplittertes Zeitpanorama“ entstehen.

Ein besonderes Augenmerk legte die Kuratorin auf Künstlerinnen, von denen etwa ein Drittel der gezeigten Werke stammte. Frauen hätten in der Weimarer Republik nicht nur neue Berufe wie Telefonistin oder Stenotypistin erobert, es habe auch viele weibliche Angestellte, Ärztinnen, Akademikerinnen und Aktivistinnen gegeben, betont Pfeiffer im Ausstellungskatalog. Sie hätten zudem als Produzentinnen und Konsumentinnen am Kulturleben teilgenommen.

In Berlin und an vielen anderen Orten erarbeiteten, so Pfeiffer, „Künstlerinnen eigene Spielarten und Ausprägungen eines gesellschaftskritischen Realismus“. Eine der profiliertesten Künstlerinnen, die in der Schirn vertreten waren, ist die Malerin Lotte Laserstein (1898-1993). In den vergangenen Jahren hat sie in Deutschland eine breite Würdigung erfahren, die zugleich mit einer Wiederentdeckung einherging.

Laserstein zählte zu den ersten Frauen, die in den frühen Zwanzigerjahren an der Berliner Hochschule für die Bildenden Künste studieren durften. Ihre Malweise war am Realismus des 19. Jahrhunderts geschult. Oftmals wird der Künstler Wilhelm Leibl als Referenz genannt. Laserstein malte zwar akademisch, ihre Motive orientierten sich jedoch an der (urbanen) Lebenswelt der Weimarer Republik. Lasersteins Kunst sticht aus ihrer Zeit heraus: Wenn sie etwa eine Tennisspielerin und einen Motorradfahrer porträtiert, vermeidet sie das für die Neue Sachlichkeit oft charakteristische Anonymität und Typisierung der Figuren. Vielmehr gelingen ihr feine Charakterstudien.

Bewegungsfreiheit für Körper und Geist

Bekannt wurde Lotte Laserstein für ihre Selbstbildnisse und vor allem für Frauenporträts, für die während der Berliner Zeit Gertrud Rose Modell stand. Die „Traute“ genannte Freundin und Weggefährtin verkörperte, so der Kurator Alexander Eiling im Katalog zur Frankfurter Laserstein-Ausstellung 2018, den Typus der „Neuen Frau“, „wie er in den Zwischenkriegsjahren in Magazinen, Filmen und der Werbung geradezu propagiert wurde“. Eiling präzisiert: „Eine androgyne, sportliche, emanzipierte junge Dame mit kurzen Haaren und locker sitzender Kleidung, die sich – ohne das einzwängende Korsett der wilhelminischen Ära – körperlich wie geistig Bewegungsfreiheit verschafft hatte.“

Verblüffend sind Lasersteins Atelierbilder, die ein inniges Verhältnis von Malerin und (weiblichem) Modell zeigen. Hier eignet sich Laserstein ein verbreitetes Sujet aus der abendländischen Malereitradition an. Sie schreibt es als selbstbewusste, moderne Malerin fort, indem sie das jahrhundertelang tradierte patriarchale Geschlechterverhältnis – zumindest in ihrer Kunst – überwindet.

Einen Höhepunkt ihres Schaffens in der späten Weimarer Republik markiert das 1930 fertiggestellte, großformatige Gemälde „Abend über Potsdam“. Es zeigt eine ausgefeilt komponierte Tischszene mit fünf Frauen und Männern über den Dächern der Stadt. Die Stimmung ist herbstlich, trüb und melancholisch – als wären die Protagonisten, die zuvor noch munter miteinander getafelt und diskutiert haben, mit einem Mal der Vergänglichkeit des Moments, des Sommers, vielleicht auch allen Seins gewahr geworden.

Vor allem der Entstehungszeitpunkt des Gemäldes inmitten der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Krise führt oft zu einer Deutung als Sinnbild für das nahende Ende der Republik und die heraufziehende Diktatur. 2010 konnte „Abend über Potsdam“ auf einer Auktion für die Berliner Nationalgalerie erworben werden. So markiert dieses ikonische Bild auch die überfällige Aufnahme Lotte Lasersteins in die hiesige Kunstgeschichtsschreibung.

1937 gelang der aus einer zum Christentum übergetretenen jüdischen Familie stammenden Künstlerin die Flucht nach Schweden. Laserstein konnte glücklicherweise einen Großteil ihrer Arbeiten dorthin überführen. Auch wenn sie in Schweden vor allem als Porträtmalerin Fuß fassen konnte, ging Lasersteins dort entstandenem malerischen Werk die Brillanz der Berliner Jahre ab. Die Zäsur der Emigration schlug sich in ihrer Kunst spürbar nieder. In Deutschland geriet sie weitgehend in Vergessenheit, bis die Kunsthistorikerin Anna-Karola Krausse im Jahr 2003 eine Laserstein-Ausstellung für das Verborgene Museum Berlin kuratierte und 2006 eine ausführliche Monografie veröffentlichte.

Die Männer sind verunsichert

Während Lotte Laserstein die sich emanzipierende „Neue Frau“ der Zwanzigerjahre ins Bild setzt, zeugen die Arbeiten des Kölner Malers Anton Räderscheidt (1892-1970) exemplarisch von der damaligen Krise der Männlichkeit. In der Weimarer Republik werden, schreibt die Kunsthistorikerin Änne Söll in ihrer Studie „Der Neue Mann?“, „durch den Druck der Frauenemanzipation und die traumatischen Kriegserlebnisse erstmals die Geschlechterrollen und ihre biologistischen Begründungen ausgehöhlt“. Die Emanzipation der Frau und ihre vermehrte Sichtbarkeit im öffentlichen Leben habe die Männerwelt verunsichert.

Diese fundamentale Konfusion greift Räderscheidt vor allem in den frühen Zwanzigern auf. Er malt hölzern, steif und durch ihre förmliche Bekleidung geradezu gepanzert wirkende Männer. Sie stehen völlig verloren in steril und anonym wirkenden Stadtlandschaften. „Die Pose des korrekten, immer aufrechten Herrn mit perfekter vestimentärer Oberfläche, die eigentlich Autorität sichern soll, mutiert bei Räderscheidt zur modernen Rüstung, die die Beweglichkeit einschränkt, den Körper versiegelt und den Mann damit zur Puppe macht“, schreibt Änne Söll. Räderscheidt setzt mitunter auch eine Frau ins Bild, die jedoch kaum mit der männlichen Figur interagiert. Spannung erfüllt die Paarbilder. Die Atmosphäre ist eisig. Sie lässt an Erich Kästners Gedicht „Sachliche Romanze“ denken. Dessen letzte Strophe lautet: „Sie gingen ins kleinste Café am Ort / und rührten in ihren Tassen. / Am Abend saßen sie immer noch dort. / Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort / und konnten es einfach nicht fassen.“

Anton Räderscheidt zählt zu den Künstlern, die während des Nationalsozialismus aus Deutschland fliehen mussten. Ein erheblicher Teil seines in der Weimarer Republik entstandenen Werks hat den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden. Etliche Gemälde sind daher nur noch als Reproduktionen erhalten. Eines der wenigen Originale, das sich in einer deutschen Museumssammlung befindet, ist sein 1926 entstandenes Gemälde „Die Tennisspielerin“. Es ist in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen. Räderscheidt variiert darin das tradierte „Maler und Modell“-Sujet.

Er verlegt es jedoch auf einen zeitgenössischen Schauplatz. Die entkleidete Frau steht als Tennisspielerin im Mittelpunkt. Der bekleidete „Mann mit steifem Hut“, so Räderscheidts Bezeichnung seiner Männerfiguren, beobachtet die Szenerie unterdessen diskret, durch einen Zaun getrennt, von außen. Er wirkt kontrolliert und gefasst. In seinen Selbstporträts und Figurenbildern der Zwanzigerjahre reflektiert Räderscheidt die zeitgenössische Männlichkeit. Die Präzision, Schärfe und Entschiedenheit, mit der er das Ringen der Geschlechter um ihre Rollen thematisiert, erstaunt bis heute.

Die Zwanziger haben erst begonnen

1925 zeigte Gustav Hartlaub noch eine ausschließlich von männlichen Künstlern repräsentierte „Neue Sachlichkeit“. Auch Anton Räderscheidt nahm an der Ausstellung teil. Inzwischen versuchen Museen und Kunsthallen, dieses Bild umfänglich zu korrigieren. Nicht nur die schon erwähnte Frankfurter Ausstellung „Glanz und Elend in der Weimarer Republik“ räumte Künstlerinnen breite Aufmerksamkeit ein. Auch die 2020 in der Kunsthalle Mannheim gezeigte Schau „Umbruch“ konzentrierte sich in ihrem der Weimarer Republik gewidmeten Teil auf weibliche Positionen. Arbeiten von Hanna Nage, Jeanne Mammen und Anita Rée standen jüngst entstandenen Filmen, Skulpturen und Performances gegenüber. Moderne und Gegenwart traten in einen Dialog – ein vielversprechender Ansatz.

Und dabei haben die Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts erst begonnen. Bald feiert die „Neue Sachlichkeit“ ihren 100. Geburtstag. Man darf gespannt sein, welche Akzente die Museumswelt anlässlich dieses Jubiläums setzen wird. Die Faszination, die die vielstimmige Kunst der Weimarer Republik ausstrahlt, dürfte jedenfalls auch in den kommenden Jahren nicht versiegen.

Der Beitrag ist zuerst in „Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte“ erschienen (www.frankfurter-hefte.de).

Letzte Änderung: 27.12.2021 | Erstellt am: 26.01.2021