Künstlerbriefe, wenn sie nicht an Dienstherren, Auftraggeber, Mäzene und andere potentielle Geldgeber gerichtet sind, sondern an Freunde, mischen in die Beschreibung der eigenen Arbeit und die Betrachtung der Kunst anderer ungeniert Anekdoten, Privates, selbstironische Erlebnisberichte, Obsessionen, Reflektionen und Erkenntnisse. Der holländische Künstler und Autor Fredie Beckmans, der beim Sozialamt als „Zeitmaschinenmonteur” geführt wird, berichtet diesmal in seinem Künstlerbrief an Faust-Kultur, wohin er mit seiner Zeitmaschine gekommen ist.

Es ist lange her, dass ich geschrieben habe, jedenfalls über Kierkegaard, Wittgenstein und meine eigene Zeitmaschine. Nun ja, viele Briefe, die ich Dir einst in ferner Vergangenheit geschrieben habe, sind mittlerweile in der deutschen Internet-Zeitschrift Faustkultur erschienen. Abgesehen davon fiel es mir schwer, als Schriftsteller weiterzumachen. Wahrscheinlich war ich entmutigt durch die Redaktionstätigkeit, die ich bei einem Amsterdamer Kunstmagazin ausübte, in dem meine eigenen Texte immer seltener korrigiert wurden. Der verantwortliche Korrektor behauptete, Texte eines Künstlers müssten als Kunstwerk betrachtet werden, daran ändere man nichts mehr, auch nicht die Fehler. Na ja. Ein Museumsdirektor wird schließlich auch keine Korrekturen an einem Gemälde vornehmen, nur weil ihm eine bestimmte Farbnuance nicht gefällt.

Es klingt überzeugend, aber ich zweifle. Ich habe oft gehört, dass meine Kunst so „deutsch“ aussieht, und da gibt es tatsächlich nicht viel zu verbessern. Aber das gilt nicht für meine Sprache, die auch ziemlich „deutsch“ ist, allerdings aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse der niederländischen Grammatik und einer Mutter, die nur Deutsch mit mir geredet hat – da kann man etwas dagegen tun.

Übrigens ist es ein Wunder, dass ich das jetzt schreibe, denn ich habe versprochen, heute ein Gemälde fertigzustellen. Nach der ganzen Corona-Geschichte habe ich aufgehört, als Fremdenführer in Amsterdam deutschsprachige Touristen mit dem Fahrrad herumzuführen. Ich habe mir einen neuen Nebenjob gesucht und gefunden, als Hundemaler. Lach’ nicht, man zahlt gut. Meine Spezialität: Ein dickes Stück Karton ein wenig zerknittern und den Hund darauf malen, ohne jeglichen Hintergrund. Der Hund von heute ist ein junger Beagle. Die Auftraggeberin schaut oft weit in die Vergangenheit. Ihr Ort ist die Utrechter Sternwarte Sonnenborgh. Ich habe sie gefragt, ob ich nicht einmal mit einer meiner eigenen Zeitmaschinen vorbeikommen darf.

Übrigens konnte ich letzte Nacht schlecht schlafen. Tiefe Gedanken und andere Grübeleien. Ich wurde nämlich gebeten, eine neue, „zeitgenössische“ Illustration des „Gijsbrecht van Aemstel“ mit zwanzig Zeichnungen zu erstellen. Der Gijsbrecht ist ein Theaterstück, das 1638 von Joost van den Vondel geschrieben wurde. Sozusagen der niederländische Goethe. Auf meinem Bettcomputer habe ich einen Großteil der Nacht damit verbracht zu recherchieren, ob Vondel jemals über Diamanten geschrieben hat. Ich war schockiert. Der Computer wusste, dass es hundert Stellen in seinem Werk gibt, an denen er über Diamanten schreibt. Oft stellt er sie den „Segelsteinen“ gegenüber (es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass er Magnete meinte – wunderbarer Name: „Segelstein“). Vondel schrieb auch noch: „Der Diamant, der Fürst der kostbaren Steine, / Vertreibt Schwermut aus dem Herzen und stillt das Weinen.“

Und im „Gijsbrecht“? Nichts, nichts, kein Diamant zu finden, nur „Ciment“. Das habe ich wieder, „Ciment“, aber es klingt soviel besser als „Zement“. In solchen Momenten kann ich nur den Niederländischen Dichter Gerrit Komrij zitieren, der einmal etwas in der Art dichtete: „Wo jeder, der ein Loch gräbt, Gold, Diamanten und Wunder findet, grabe ich ein Loch und finde nur Kieselsteine. Ich könnte nicht glücklicher sein.“

Aber ich muss heute wirklich mit diesem Hund weitermachen. Deshalb, kommen wir zur Sache, unkorrigiert.

Letzte Woche stand ich am Rande eines österreichischen Waldes und malte. Ein Job als Schriftmaler. In den Niederlanden eine aussterbende Kunstform – nur hin und wieder wird hier noch der Name eines Cafés von Hand auf das Fenster gemalt. Heutzutage geschieht das mit Kunststoff-Klebebuchstaben. Da mache ich nicht mit, deshalb stand ich dort am Rande eines Mini-Waldes in den niederösterreichischen Alpen als Künstler und malte Worte. Es war am Eingang eines kleinen Dorfes. Der Name spielt eigentlich keine Rolle, hat aber heutzutage eine besondere Bedeutung. Sankt Corona am Wechsel.

Irgendwann erblickte ich in der Ferne eine jubelnde Gruppe von Kindern, die die Hauptstraße entlangkamen. Eine Schulklasse mit einem Lehrer. Sie kamen auf mich zu. Als die Klasse in meiner Nähe war, mahnte der Lehrer zur Ruhe. Er grüßte mich nicht, typisch österreichisch? Ich wollte nicht so unhöflich sein und nickte den Kindern zu. Ich stellte mich ihnen gleich vor als “der Friedrich aus Holland”, Kunstmaler. Ich erzählte ihnen, dass ich gerade drei große, nein wirklich riesige Vogelhäuser mit verschiedenen Vogelnamen bemalte. Um es besser zu erklären, pfiff ich eine Amsel nach. Sie lachten, kreischten und jubelten. Dem Lehrer war es egal, er schien kein Kunstliebhaber zu sein.

Ein Kind erzählte mir, dass sie gerade in der Kirche des Örtchens Sankt Corona gewesen waren und dass diese Kirche passenderweise die Sankt Corona Kirche heißt und dass sie in der Kirche von ihrem Lehrer so laut schreien durften, wie sie nur konnten. Nach etwa fünf Minuten hatte er ihnen befohlen, ruhig zu sein, und dann mussten sie singen. Ein Lied wurde angestimmt, und als sie fertig waren, fragte er, ob sie den Unterschied zwischen Schreien und Singen in der Kirche gehört hatten. Ob sie ihm genau erklären könnten, was der Unterschied war. Ist das moderne Bildung? Wie bestimmt man den Unterschied zwischen Geschrei und Gesang eigentlich… in einer hallenden Kirche. Ein singender Vogel bietet dasselbe Dilemma. Ist dieses Gezwitscher wirklich Gesang oder eher ein Schreien nach Aufmerksamkeit?

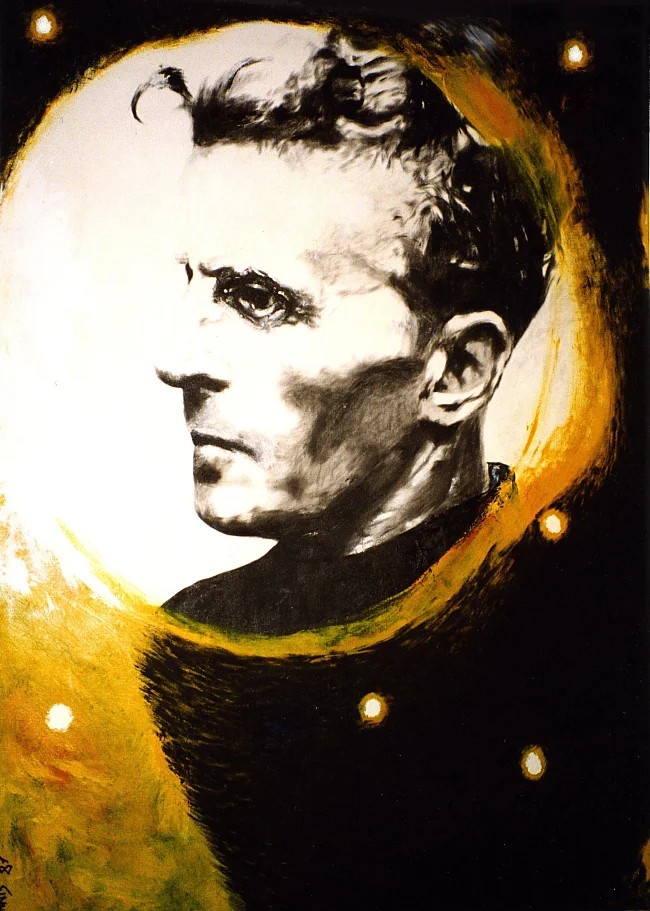

Die Kinder erzählten mir dann, dass der Lehrer gesagt hatte, dass ein weiser Mann einmal behauptet hatte, dass Vögel während der Arbeit nicht singen, sondern dass das Singen ihre Arbeit ist. Langsam wurde es mir klar. Der Lehrer, der hier den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard zitierte, war selbst ein Philosoph. Noch mehr, – er war ein österreichischer Philosoph und konnte niemand anders sein als ein entfernter Cousin von Ludwig Wittgenstein. Nein, es war …. Wittgenstein selbst. An diesem Morgen hatte ich wieder einmal an den Knöpfen meiner Zeitmaschine gedreht und gedacht, sie wäre defekt, aber all die blinkenden Lichter hatten durchaus eine Bedeutung. Nicht umsonst heißt die Maschine “Futurum Exactum”, als eine Hommage an die abgeschlossene Zukunft. Offensichtlich war ich hundert Jahre zurück oder sie hundert Jahre vorwärts gesprungen. Plötzlich passte alles in dieses unscheinbare österreichische Dorf. Der nörglige Wittgenstein hat in der Nähe an verschiedenen Grundschulen unterrichtet und hatte an diesem Tag in der Sankt Corona Kirche persönlich bewiesen, dass Singen und Schreien in einer Kirche gleichwertig sind.

So standen wir einander gegenüber, dort am Waldrand am Eingang eines österreichischen Dorfes. Er schwieg weise, und ich war dabei, drei große Objekte zu bemalen. Der Künstler des gemalten Wortes gegenüber dem Philosophen des bedeutungsvollen Wortes. Wir standen zwischen einem Walnussbaum und einem Kirschbaum. Vom alten Kirschbaum waren bereits ziemlich viele Kirschen heruntergefallen. Ludwig sagte plötzlich ganz trocken: „Auch Gedanken fallen manchmal unreif vom Baum.“ Ich konnte nicht widerstehen und sagte, dass Nietzsche einmal etwas in der Art geschrieben hatte: „Ein heftiger Wind weht durch die Bäume und überall fallen die Früchte herab – Wahrheiten. Es ist die Verschwendung eines allzu üppigen Herbstes, man stolpert über Wahrheiten und tritt sogar ein paar tot – es gibt zu viele davon.“

Ich wollte noch eine Wahrheit hinzufügen. Ich zeigte auf den Walnussbaum und sagte: „Es ist Anfang Sommer, und diese Früchte hängen noch unreif am Baum, genau wie Gedanken, sie müssen noch genießbar werden.“ Er sah mich jetzt schelmisch an und sagte, dass man das, was man nicht essen kann, nicht in den Mund stecken sollte. Er meinte natürlich: Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

Nun ja, als Wortkünstler unterlag ich hier dem Philosophen des Wortes. Ich versuchte noch, den anderen in Österreich geborenen Philosophen, Paul Feyerabend, in den Kampf zu werfen mit seinem Grundgedanken: Anything goes. Aber Wittgenstein hatte genug von dem Spiel und fragte, was ich denn so treiben würde. Inzwischen amüsierten sich die Kinder glücklich damit, Kirschen vom Kirschbaum zu pflücken und sich gegenseitig die abgenagten Kerne zuzuspeien.

Um von der Wortmalkunst abzulenken, erzählte ich ihm, dass ich auch Zeitmaschinenmechaniker sei, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu reden. „Ich habe immer eine dabei, an der ich herumschrauben kann“, plapperte ich. „Ich bin hier und jetzt aus dem Jahr 2023, und heute Morgen habe ich das Geburtsjahr meines Vaters eingegeben, 1921. Stephen Hawking hat einmal behauptet, dass man mit einer Zeitmaschine nur vorwärts reisen kann und nicht rückwärts, weil man sonst seine Mutter umbringen könnte. Ich dachte heute Morgen: Wer hält mich auf, wenn ich meinen Vater bereits bei seiner Geburt umbringe? Und hier bin ich.“

Wittgenstein hörte aufmerksam zu und fragte, ob er auch einmal könnte, denn sein Vater war der größte Rüpel, den er je getroffen hatte. Ich riet ihm ab. Konnte schließlich keine Garantie geben, denn die Folgen wären nicht abzusehen.

Dann erzählte Wittgenstein, dass er gerade etwas über eine Vorhersage für das Jahr 2021 gelesen hatte. Diese besagte, dass die Menschen sich nicht mehr mit greifbarem Essen ernähren müssten. Ein neues Produkt sollte auf den Markt gekommen sein, das alles überflüssig machte. Nahrhaftes Uran. Zunächst würden viele daran sterben, so die Vorhersage, aber die Überlebenden wären so stark, dass sie sich fortan von der Strahlung ernähren könnten, kostenlos und umsonst. Genauso wie die Götter unsere Rauchopfer genossen haben.

„Lieber Ludwig“, lachte ich, „Du meinst unseren eigenen niederländischen Dr. A.E. Thierens!“ Und dann belehrte ich den Philosophen: „Adolph Ernestus Thierens lebte von 1875 bis 1941 und war Soldat, Beamter und Astrologe. Als Redakteur der astrologischen Zeitschrift Urania hat er auch oft über Tarot, Theosophie und Freimaurerei geschrieben. Das hat ihn jedoch nicht daran gehindert, 1925 in Philosophie an der Universität Lausanne zu promovieren. Kann es sein, dass du eine Schrift von ihm gelesen hast? Denn Thierens schrieb in 1921 über Strahlung: ‚Dann lebt der Mensch sozusagen von seinen ‚Nerven’ und der ‚Magen’ ist so gut wie ‚aufgehoben’.“

Wittgenstein sah mich erschrocken an und schwieg, weil er darüber nichts sagen konnte. Um ihn zu beruhigen, sagte ich: „Der russische Diktator Putin hat jetzt gerade in meiner Zeit damit gedroht, enorme Nahrungspakete mit Uran über Westeuropa abzuwerfen. Kostenlos und umsonst. Es gelingt uns jedoch immer noch nicht, es zu genießen, wie Thierens behauptet hat. Wollen wir nicht lieber eine Kunstflötenmelodie spielen? Ich habe gehört, dass du die Haydn-Variationen von Brahms auswendig pfeifen kannst. Ich auch. Die Kinder hören sicher auf, Kirschkerne zu spucken, wenn wir dort in dem sanften Tal stehen und mit unseren Mündern pfeifen. Wenn wir fertig sind, werden sie applaudieren, und du musst nicht mehr schweigen. Dann wirst du als Meister Ludwig sprechen und die weisen Worte sagen: ‚Für einen Philosophen wächst mehr Gras in den Tälern der Einfältigkeit als auf den kahlen Hügeln der Klugheit.’“

Ludwig starrte verwirrt um sich, als hätte er sein eigenes Werk noch nicht gelesen. Dann rief er ein Mädchen: „Sofia, komm mal her!“ Dann sah er wieder zu mir und sagte, dass er mir etwas über Missverständnisse in der Sprache erklären würde.

Als Sofia vor ihm stand, sagte er: „Sofia, sag mal ‚nein’.“

Sofia antwortete: „Warum?“

„Sofia, sei nicht albern und sag mal ‚nein’.“

„Warum?“

„Zum letzten Mal, sag mal ‚nein’!“

„Wie bitte?“

Wittgenstein schien getroffen und sah mich traurig an. „In Cambridge kann ich meine Studenten einfach etwas fragen, und dann antworten sie,“ murmelte er. „Aber diese österreichischen Strolche hier… Sie hätte einfach ‚nein’ sagen sollen, und dann hätte ich sagen können: Meinst du ‚nein’, weil du mir nicht antworten willst, oder sagst du ‚nein’, weil du das Wort ‚nein’ wiederholst? Die Antwort klingt gleich, hat aber völlig verschiedene Bedeutungen. Wollen wir dem Papagei, der sagt: ‚Ich verstehe dich nicht.’ Glauben schenken?“

Mir wurde dann klar, dass dieser Wittgenstein als Lehrer hoffnungslos gescheitert war. Die Kinder waren zwischen zehn und zwölf Jahren alt und würden nie tun, was er von ihnen verlangte. Ich versuchte die Situation zu retten, indem ich anbot, ihnen eine Führung im Wald zu geben, Vögel zu beobachten und zuzuhören, und das alles auf Deutsch. Immerhin war ich vor meiner Tätigkeit als Zeitmaschinenmechaniker in Amsterdam in die Deutsche Sprache Fremdenführer gewesen. Im Wald würden wir das Rotkehlchen singen hören, und dann würde ich ihnen erzählen, dass die Rotkehlchen in Amsterdam ganz anders klingen als hier. Das ist wirklich so, nicht nur wir Menschen sprechen viele verschiedene Sprachen und Dialekte, sondern auch die Vögel. Jede Vogelart singt so, wie ihr Schnabel gewachsen ist, aber überall etwas anders.

Die Kinder jubelten, sie verstanden mich und wollten in den Wald gehen. Aber Wittgenstein wollte nicht nachgeben und fragte, ob seine Schüler die Farbe Grün ohne die Verwendung eines Allgemeinplatzes wie „das Gras ist grün“ definieren könnten. Er pflückte ein grünes Blatt vom Baum und sagte dann, dass er ein grünes Baumblatt in der Hand habe. Erklär mir jetzt, was diese grüne Farbe ist, sagte er herausfordernd.

Ich war sprachlos. Ich bin ein Kunstmaler, und heutzutage hat dank der Spektralanalyse oder was auch immer jeder Farbton der Farbe Grün eine eigene Nummer. Aber er verlangte eine Definition der Farbe Grün. Weder ich noch die Kinder wussten es. Ich wusste, dass Goethes Farbenlehre auf falschen Annahmen beruhte, aber mir wurde nun klar, dass Wittgensteins spätere Farbenlehre vor allem ein Sprachspiel war, um die Namen bestimmter Farben zu nennen, ohne ein Beispiel zu verwenden.

Zum Glück hatte ich mein iPhone dabei und tippte zwei Wörter ein: „grün“ und „wikipedia“. Es erschien eine technische Beschreibung der Farbe Grün, die niemandem helfen würde. Zum Glück wusste niemand, was ein i-phone ist und was ich da tat, deshalb konnte ich mit Autorität Fragmente der Wiki-Seite aufsagen: „Ich werde euch als Kunstmaler jetzt etwas über die Farbe Grün erzählen. Eines der schwierigsten Aspekte beim realistischen Malen einer Landschaft ist die Verwendung der richtigen Farbe Grün. Das menschliche Auge erkennt einen winzigen Nuancenunterschied in Grün im Gegensatz zu anderen Farben sofort. Um eine natürliche Farbe zu erzielen, darf die Farbe daher niemals direkt aus der Tube verwendet werden, sondern muss immer gemischt werden.”

Ich hatte nicht geschwiegen, weil ich darüber viel reden konnte, aber ich hatte den Philosophen nicht berücksichtigt. Ludwig sagte mit schwerem österreichischem Akzent: „Wer zu viel weiß, für den ist es schwer, nicht zu lügen.“

Wow, das hätte von mir selbst sein können, denn mein Leitspruch lautet: Ich lüge die Wahrheit, als wäre sie erfunden, während du zuschaust.

Nun hatten wir nichts mehr zu sagen und schauten uns so weise wie möglich an. Die Kinder waren längst davongegangen und spielten Verstecken im Wald. Viel hatten sie nicht von Wittgenstein als Lehrer gelernt. Er hatte in dieser Zeit sechs Jahre lang in hiesigen Gegend unterrichtet, war aber alle zwei Jahre die Schule gewechselt. Schließlich rief er die Kinder zusammen und sagte, dass sie nach Hause gehen könnten. Dann lud er mich ein, im Gasthof „Zum Waldhof“ des 93-jährigen Franz Loitzl etwas zu essen. Die Spezialität in dieser Gegend waren Hirn und Nieren. Ich rief freudig, dass ich darauf sehr großen Appetit hätte. Ich bin ein großer Liebhaber jeglicher Form von Innereien. Entenfüßchen, Schafsaugen, Hühnerherz und -magen, aber auch jegliche Form von Blutwurst – kein Problem. In einem Vorort von Nairobi habe ich kürzlich gebratene Blutwurst aus Ziegenblut gegessen.

Als Nachtisch nahmen wir „Brandteigkrapfen“, eines von Wittgensteins Lieblingsgerichten. Wir würden sie in Holland Soesje (Windbeutel) nennen, aber in Österreich geben sie kandierte Orangenschale hinzu und bestreuen sie außen mit viel Puderzucker. Völlig zufrieden und bevor die Rechnung kam, machte ich Anstalten, mich zu verabschieden. „Es ist wieder Zeit, an den Knöpfen der Wahrheit zu drehen“, sagte ich und stand auf.

Er sah mich erstaunt an. „Welche Knöpfe?“ fragte er. Ups, ich habe mich geirrt, meinte die Knöpfe meiner Zeitmaschine. Wollte noch erzählen, dass ich vor zehn Jahren sein Grab in Cambridge besucht habe und dass damals ein Büchlein von Mickey Spillane auf seinem Stein lag, mit dem Titel „The Long Wait“. Das habe ich dann doch gelassen, ich drehte an den Knöpfen meiner Maschine und sagte auf Wiedersehen. Wittgenstein ist 1951 gestorben und ich bin 1956 geboren. Dann gibt es ein Wiedersehen nur mit Hilfe einer Zeitmaschine. Vielleicht war ich der erste, der ihn nach 1954 noch gesprochen hat.

Wer diese Geschichte nicht glaubt, braucht bei Google nur meinen Namen und „Sankt Corona“ und „Waldkunst“ einzugeben. Dann wird einem unweigerlich klar, dass die unverblümte Wahrheit sowohl am wahrsten als auch am unglaublichsten von allen möglichen Wahrheiten ist.

Letzte Änderung: 04.09.2023 | Erstellt am: 04.09.2023