Wie sich Kunst und Wissenschaft bei der Vorstellung von der Maschinisierung des Menschen gegenseitig beeinflusst haben und wie sich die Technozukunft in der künstlerischen Praxis zeigt, dem ging Hubertus Kohle in einem Vortrag nach, den er Anfang Februar 2018 in München gehalten hat. Transhumanistische Kunst sei noch immer eine sehr esoterische Angelegenheit, meint der Kunsthistoriker. Faust-Kultur dokumentiert den Text.

I

In Isaak Asimovs irgendwann im 25. Jahrtausend spielendem Roman „Die Rückkehr zur Erde“, der 1986 erschienenen Fortsetzung seiner Jahrzehnte vorher begonnenen Foundation-Trilogie, inszeniert der Autor die Suche nach dem Ursprung der Menschheit, die man auf dem Planeten Erde vermutet. Nach vielen Verwickelungen findet sich dieser Planet tatsächlich, aber er ist inzwischen völlig verstrahlt und unbewohnbar. Anstelle dieses verkommenen Steinhaufens, den man sich aus dem Lebensgefühl des frühen dritten Jahrtausends heraus wohl als das Ergebnis hemmungslosen Wohllebens in Form von übermäßiger Naturvernutzung vorstellen muss, entwickelt sich GAIA. Dies ist eine im griechischen Wohllaut gleichsam purifizierte Nachfolgeinstitution des hinfälligen Erdplanetens. Im Roman selber ist sie als Wonne anwesend, einer in der deutschen Übersetzung schon im Namen sinnfällig gewordenen, überaus attraktiven – selbstverständlich – Frauengestalt, die wir als Repräsentation der GAIA-Kollektividentität zu verstehen haben: „eine schwarzhaarige, dunkeläugige, junge Frau, die Gaia war, genauso … wie es jedes Sandkorn und jeder Grashalm war“.(1) Die Person mit einem Grashalm gleichzusetzen: Damit ist schon mal der Grundton vorgegeben, der sich durch eine eigentümliche Mischung von Er- und Entmächtigung des Menschen auszeichnet. Auf Gaia gibt es keine Individualität mehr, jede einstmalige Individualität ist Teil des großen Netzes geworden, belebte und unbelebte Welt, alles, was man hier wohl als Organe des Ganzen zu verstehen hat. „Tatsächlich finden ich/wir/Gaia es unbegreiflich, nicht Teil sein zu wollen, … Gedanken zu haben, die kein anderer fühlt.“(2) Übereinstimmung statt Konkurrenz, das All-Eine statt des Vereinzelten, hier wird gleich klar, warum GAIA wie Wonne in der geläufigen Geschlechtertypologie weiblich konnotiert ist. Wonne spricht nie nur von sich selbst, sondern mischt den Singular des Ego immer mit dem Plural der Gemeinschaft und dem Kollektiv des Ganzen. Der Horror der liberalen Moderne ist hier zum Glückszustand geworden. “Ich/wir/Gaia verbergen nichts und lügen auch nicht. Ein Isolat – das ist ein Individuum, das sich isoliert hat – könnte lügen. Er ist begrenzt, und weil er begrenzt ist, ist er ängstlich.“(3) Wo keine Konkurrenz zwischen Individuen existiert, ist Friede und Freude angesagt, ist ja auch irgendwie klar, der eine ist im anderen grundsätzlich schon mitrepräsentiert (4) „In dem Superorganismus von Gaia gibt es einen automatischen Konsens in Bezug auf die Regeln der Gesellschaft, und es kommt keinem in den Sinn, sie zu brechen.“ Wichtig ist der Automatismus. Da muss nichts ausgehandelt werden. Der eine ist mit der anderen immer schon übereins, weil er wie sie Teil des Supernetzes ist, in das Gaia die Menschen eingebunden hat. „Ohne zu wissen, wie Sie fühlen, kann man doch unterstellen, dass eine Welt gemeinsamer Freuden viel intensiver sein muss als jene, die einem einzelnen, isolierten Individuum zur Verfügung steht.“(5) Als Teil des Ganzen kann aber auch jeder Teil auf alles zugreifen, was in dessen Gesamterfahrung gespeichert ist, der GAIA-Bewohner ist unendlich viel gebildeter als der Erdenmensch, in ihm ist Wissen und Erinnerung von allen vorhanden „Schauen Sie, Trevize (der Chef der Mission, seines Zeichens kein GAIA-Mann), wenn Sie etwas wissen wollen, das nicht in Ihrem Bewusstsein ist, dann sehen Sie in irgendeinem geeigneten Buchfilm nach, oder Sie benutzen die Datenbänke eines Computers. Ich kann Gaias totales Bewusstsein absuchen.“(6)

II

Mit der Gaia-Wonne folgt Asimov in seinem Roman der sogenannten Gaia-Hypothese der Biologin Lynn Margulis und des Chemikers James Lovelock, und natürlich überzeichnet er sie auch. (7) Deren Vorstellung, dass die Erde in ihrer Gesamtheit als ein Lebewesen betrachtet werden könne, in dem die einzelnen organischen und anorganischen Phänomene gleichsam als Körperteile zu betrachten seien, fand großen Widerhall in der Esoterik des New Age bis hin zur Ökologiebewegung, aber auch die harte Wissenschaft selber konnte sich mit manchen der Thesen durchaus anfreunden. So bestehen Verbindungen zur kybernetischen Systemtheorie eines Gregroy Bateson, aber auch zum ostasiatisch inspirierten Holismus Fritjof Capras. Die als eigenständige Individualität gedachte Erde formt in der GAIA-Theorie ein komplexes, selbstregulierendes System, in dem jeder Teil, sozusagen vom Sandkorn bis hin zum Menschen, eine interagierende Systemstelle bildete. Das, was einstmals Resonanzen in einer die Dissoziationsbewegungen der Moderne überwinden wollenden romantischen Kunst fand, ist hier in die Wissenschaft eingewandert, welche die Romantiker gerne selber für die Dissoziation verantwortlich machten. Ich erinnere etwa an Edgar Allen Poes „Island of the Fay“, in der der sehnsuchtsvoll die Natur betrachtende Autor die „proud watchful mountains“ als die „colossal members of one vast animate and sentient whole“ versteht.(8)

Wie gesagt, das hier kurz Angedeutete findet Widerhall vor allem auch in den Naturwissenschaften, wenn auch in solchen, die neben die Spezialisierung den Blick auf das große Ganze nicht vergessen. Theologisch wie geologisch inspiriert ist Teilhard de Chardins Gesetz von Komplexität und Bewusstsein, in dem evolutionär bedingt eine steigende Zahl von Verbindungen zwischen einzelnen Komponenten zur Emergenz der von ihm sogenannten Noosphäre führt, einer innerweltlichen (und daher von der katholischen Orthodoxie natürlich abgelehnten) geistigen Alleinheit.

Naturwissenschaftlich wie religiös – hier aber eher indisch – begründet ist auch die Global-Brain-Idee des Mathematikers, Physikers und Computerwissenschaftlers Peter Russell. „As communications networks increase, we will eventually reach a point where the billions of information exchanges, shuttling through the networks at any one time, can create coherence in the global brain, similar to those found in the human brain.” (9) Mit den elektronischen Netzwerken lässt sich die als handelndes Subjekt gedachte Erde ein Gehirn wachsen, das im Großen das Einzelgehirn wiederholt, aber eben ungleich mächtiger vorzustellen ist. Befeuert wird der Vorgang durch das, was in den systemtheoretischen Überlegungen unter dem eben schon verwendeten Begriff der Emergenz firmiert und einen exponentiellen Effekt bezeichnet, der zu der rein quantitativen Ausdehnung von einem auf 10 Milliarden Gehirne noch hinzukommt.

So visionär, um nicht zu sagen verrückt, diese Spekulationen zu ihrer Entstehungszeit auch wirken mussten, und so sehr sich viele auch heute noch darüber lustig machen, so muss man doch feststellen, dass sie angefangen haben, auch auf einer eher operationalen Ebene ihre Wirkungen zu entfalten. Will sagen: Auch die bekanntermaßen eher bodenständigen Ingenieure haben begonnen, sich damit zu beschäftigen. Das gilt z.B. für Elon Musk, zugegebenermaßen kein bodenständiger Ingenieur, der ja auch das Elektroauto zur Serienreife gebracht hat und nun unter anderem Weltraummissionen plant sowie unterirdische Hyperloops, die den Weg zwischen Los Angeles und San Francisco auf eine halbe Stunde verkürzen. Mitte 2017 hat Musk die Firma Neuralink gegründet, mit der er Neuroprothesen ausheckt, die als Interfaces von Nervenzellen und Computern dienen sollen, eine Vorstellung, die bislang auf Science-Fiction-Romane beschränkt war. Das wäre der Big Bang in Sachen global brain: Milliarden von Gehirnnetzwerken ließen sich verbinden und die noosphäre entstehen. Wonne würde Wirklichkeit. Wunderbar! Dabei spielt in den Augen der Verfechter dieser grundstürzenden These gerade das Internet eine wichtige Rolle, weil es gerade eine interessante Wendung vom passiven Datenspeicher zum aktiven, manche sagen: intelligenten, Akteur durchmacht. Überhaupt die Digitalität. Ein wichtiger Quellpunkt des Silicon Valley findet sich in New-Age-Ideologie und counterculture. Wie bekannt, hat Timothy Leary den Personalcomputer als das LSD der 90er Jahre bezeichnet. Auch die momentan heißlaufenden Diskussionen um Roboter und künstliche Intelligenz bewegen sich in diese Richtung. Ist erst einmal die allgemeine künstliche Intelligenz erreicht – Visionäre wie Hans Moravec und Ray Kurzweil, der eine ehemaliger Roboter-Forscher an der Carnegie Mellon Universität, der andere Forschungsleiter bei alphabet, besser bekannt als google, wird das in 20 bis 40 Jahren passieren – ist also erst einmal die Intelligenz der Rechner generalisiert und von der Einzelproblemlösung auf die generelle Lösungskompetenz erweitert, dann sind wir auf diesem Weg bei Wonne angelangt, die ja eigentlich nichts anderes ist als ein vermenschlichter Roboter. Mit großen Hoffnungen, vielleicht auch ein wenig verzweifelt, folgt die weniger technogläubige Menschheit Philosophen wie Markus Gabriel, die die generelle künstliche Intelligenz für ein Unding halten, weil sie diese als eine notwendig in einem körperhaften Ich verortete Fähigkeit verstehen. Oder weil sie, wie Luciano Floridi, die Grenze zwischen der syntaktischen Maschine Computer und der semantischen Maschine Mensch für grundsätzlich unüberwindbar halten. Andere plädieren dafür, den Stöpsel zu ziehen. Mir ist schleierhaft, wie das funktionieren soll.

III

Wie es sich gehört, hat die Kunst in einigen wenig kanonisierten, aber untergründig ausgesprochen einflussreichen Bewegungen solche Entwicklungen vorhergesehen, oder wem das zu teleologisch vorkommt: Sie hat sich dort mit Theoremen und Praktiken beschäftigt, die mit den genannten konvergieren bzw. sich daraus speisen. Wenn man so will, wäre dies das Ergebnis einer erneuten Rückkehr: Nachdem wie angedeutet die Ganzheitsphantasien aus der Kunst in die Wissenschaft übergegriffen haben, wandern sie hier aus der Wissenschaft in die Kunst zurück. Ein echter Hub in diesem künstlerischen Netzwerk ist der englische Victor Pasmore-Schüler Roy Ascott, der als Organisator künstlerischer Zukunft fast noch beeindruckender ist denn als Künstler selber. Noch 2014, im Alter von 80 Jahren, hat er z.B. den De Tao Node in Shanghai aus der Taufe gehoben, eine Außenstelle seines Planetary Collegium an der University of Plymouth/England. Ascott, der sich mit dem Tao Node ganz offensichtlich an Capras „Tao der Physik“ anlehnt, soll im Mittelpunkt meines Vortrages stehen.

Nach seinem Studium in Newcastle hat sich Ascott zunächst vor allem als radikaler Reformator von diversen Kunst-Studiengängen in London, dann Toronto, Minneapolis, San Francisco und Wien ausgezeichnet. Er hat das genannte Planetary Collegium an der University of Plymouth gegründet, das sich der Integration von Wissenschaft, Kunst, Technologie und Bewusstseinsstudien widmet und dessen Kernbestandteil, das Centre for Advanced Inquiry in Integrative Arts mit seinem Akronym CAiiA ganz bestimmt nicht zufällig an GAIA erinnert. Er ist Träger des Golden Nica Awards for Visionary Pioneers of Media Art der Ars Electronica. Zu seiner Kunstpraxis gleich mehr. Auch wenn sich manches in meinen Formulierungen vielleicht ein wenig ironisch anhören wird, muss ich zugeben, eine große Bewunderung für diesen Schamanen der Technozukunft zu hegen, oder sagen wir besser: eine Mischung aus Be- und Verwunderung, die sich nie darüber klar wird, was nun überwiegt.

Ich möchte versuchen, mich dem für unseren Zusammenhang wichtigen neue Medien-Werkteil Ascotts über einen sehr spezifischen Sachverhalt zu nähern. Das ist seine Vorstellung vom screen, vom Bildschirm, den er schon seit den 1970er Jahren als eine zentrale Schnittstelle zwischen Mensch und Umwelt erkennt. Als aufrecht stehendes, einen Durchblick auf die Wirklichkeit suggerierendes Fenster steht der Bildschirm für Ascott ein für alles, was ihm gesellschaftlich prekär, subjekttheoretisch obsolet und künstlerisch antiquiert erscheint. Gesellschaftlich ist ihm erstens der Bildschirm Medium der alles bestimmenden kapitalistischen Warenproduktion und -distribution: Hätte er gewusst, wie stark er in dieser Funktion heute die Realitätswahrnehmung überlagert, hätte er sich bestätigt fühlen können. Subjekttheoretisch symbolisiert er zweitens die in der traditionellen Philosophie dominante Trennung und Gegenüberstellung von wahrnehmendem Individuum und Objekt. Den Höhepunkt dieser Tendenz sieht er im Siegeszug des von ihm wie von den New Age-Philosophen perhorreszierten Cartesianismus. By the way, wie noch sinnfällig wird, bezieht sich Ascott immer wieder auf die philosophische, literarische, wissenschaftsgeschichtliche und kunsttheoretische Tradition, er ist ein wahrer Vieldenker und Vielschreiber. So sind ihm z.B. auch die vorhin genannten Holisten vom Schlage Peter Russel, Teilhard de Chardin und John Lovelock bzw. Lynn Margulis alle bekannt. Immer wieder mahnt er in seinen Schriften, der Künstler habe die aktuelle Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen, wenn er zeitadäquat gestalten wolle. Und kunsttheoretisch ist ihm drittens der Bildschirm Symbol einer realistischen Renaissancevorstellung. Diese findet in seinen Augen ihren Inbegriff in Albertis Idee von der finestra aperta, der sich das Kunstbild im traditionellen Verständnis einpasst. Der Betrachter wird hier zum Einzelnen, Isolierten, durch die Zentralperspektive auf eine einzig mögliche Position Fixierten.

Aber es gibt auch ein positives Bild des Bildschirms in Roy Ascotts manchmal krausen, häufig aber ungeheuer hellsichtigen Gedankengängen.

Das ist nicht der aufrecht stehende, dem Betrachter gegenübergestellte Bildschirm, sondern der horizontale, der liegende Bildschirm, um den herum, nicht ihm gegenüber, der Mensch sich positioniert. Der Bildschirm wird hier zum Tisch, über den hinweg sich die einzelnen Individuen vergemeinschaften. Nicht Konfrontation, sondern Kooperation ist hier die Devise, um den horizontalen Bildschirm herum versammelt tauschen sich die Teilnehmer aus, dahinter steht ein ganz anderes Bild der Weltwahrnehmung. „Der Tisch ist das Analogon des Hauses. Der Tisch ermöglicht es uns, um unser Diskurs-Universum herum zu sitzen und untereinander in diesem Universum zu interagieren.“(10) Um den Tisch herum ist der Mensch nicht mehr das Einzelindividuum, das der Welt isoliert gegenübertritt, sondern es handelt diese Konfrontation in der gemeinschaftlichen Durchdringung gleichsam aus. In solchen Überlegungen setzt bei Ascott immer wieder eine abenteuerliche Verkettung der Assoziationen ein, und er erwartet, dass sich das im Sinne seiner eigenen Theorie beim Leser eigenständig fortsetzt. Ascott selber denkt hier naheliegenderweise an eine künstlerische Praxis wie diejenige Jackson Pollocks, der seine Bilder nicht als Gegenüber konzipierte, sondern als „Darunter“. „I see this shift to the horizontal as a renewal … a return to very ancient values belonging to a more holistic woldview.“(11) Andere kunsthistorische Assoziationen könnten auf Frank Lloyd Wrights zentrale Räumlichkeit im Haus rekurrieren, die der amerikanische Architekt auf die Feuerstelle in der indianischen Siedlung bezieht, um die herum – wie die Familie im modernen Haus – sich die Stammesgesellschaft versammelt. Ich persönlich, der ich mich gerade mit einem Buch über digital angereicherte Museen beschäftige, denke ganz konkret an liegende, berührungssensitive Bildschirme, wie sie als Projektionsort für im Museum vorhandene Kunstwerkreproduktionen im Frankfurter Städel, aber auch in verschiedenen amerikanischen Museen geboten werden. (Abb.1) Um sie herum muss man sich interessierte Besucher vorstellen, die in gemeinsamer Tätigkeit – das ist entscheidend – z.B. eine thematisch gebundene Werkzusammenstellung komponieren und damit die Rolle des Kurators übernehmen. Für Ascott zeigt sich hierin ein ganz neues Weltverhältnis: Alte Linearität gegen neue Multiperspektivität. Alte Konkurrenz gegen neue Kooperation. Alter Individualismus gegen neue Gemeinschaftlichkeit. Wie bei Marschall McLuhan hat das Neue bei Ascott aber sehr viel von dem ganz Alten, in mancherlei Hinsicht ist das Hypermoderne bei ihm geradezu eine Rückkehr ins Vorgeschichtliche. „Indeed, it (das ist die telematische Kunst, um die es gleich gehen soll) in many ways constitutes a return to values expressed in the culture of the very distant past.“(12)

Im Grunde lassen sich aus der Bildschirm/Tisch-Metaphorik bei Ascott alle seine zentralen kunsttheoretischen Theoreme wie auch seine künstlerische Praxis ableiten. Hierhin gehört zunächst einmal seine Idee von einer telematischen Kunst. Telematisch ist eine elektronisch fundierte Kunst, die auf Kommunikation von geographisch verteilten Individuen beruht, zukünftig unter Einbindung von künstlichen Intelligenzsystemen. Charakteristisch ist hier schon der Akzent auf der Prozesshaftigkeit, die tendenziell auf objekthafte Ergebnisse verzichtet – übrigens ein Grund dafür, dass ich Ihnen hier nur wenige schöne Bilder zeigen kann, die normalerweise von kunsthistorischen Vorträgen erwartet werden. Prozesshaftigkeit drückt sich aus in dem Austausch und der Bearbeitung von zuweilen medial unterschiedlichen Gegenständen, die permanent zwischen den Beteiligten über die elektronischen Netzwerke verteilt werden. Beteiligte sind die verschiedenen an der Werkentstehung teilnehmenden Individuen, das können Künstler, aber auch Beobachter sein, die in den Werkablauf eingebunden werden. In telematischer Kunst werden Bedeutungen nicht gesetzt und linear weitergegeben, sondern ausgehandelt, verteilt, umgeformt und im permanenten Austausch geschichtet. Dadurch schleichen sich Ambivalenzen, Unsicherheiten, Unvollständigkeiten ein, in denen die grundsätzlichen Offenheiten dieses Prozesses zum Ausdruck kommen. In explizitem Gegensatz zur Kunst der Vergangenheit bzw. dem, was Ascott von dieser denkt, sei Ziel des Ganzen nicht die Schaffung von Eindeutigkeiten, sondern die Produktion von Differenz, die für eine permanente Weiterführung des Werkes sorgen, das grundsätzlich als unabgeschlossen zu gelten hat. Wem das zu abstrakt ist, dem wird auch die Beschreibung von konkreten Projekten nur partiell helfen. „In my own work, I recognize the primacy of the arena, the horizontal surface, and most specifically the table-top, as the focus for the processes of modelling, imaging, and transacting that constitute my art.“(13) Hiermit wäre der Übergang von der screen/table-Idee zur künstlerischen Praxis geschafft. Zwei Arbeiten Ascotts aus den 1980er Jahren sollen hier für diese künstlerische Disposition stehen, „La plissure du texte“, eine Installation, die ausdrücklich im Bezug auf Roland Barthes‘ Texttheorie entstanden ist, und „Aspects of Gaia“, das im Namen schon auf den zu Beginn referierten Theorierahmen anspielt. Die Plissure du Texte (Abb.2) entstand 1980 und wurde 1983 in der Ausstellung „Elektra“ in Paris durchgeführt.

Ascott nennt es ein „planetary fairy tale“ und hat dafür 14 Knotenpunkte weltweit eingerichtet, an denen jeweils Teilnehmer positioniert sind, von Australien über Hawaii bis nach Europa. Jedem Knoten war ein bestimmter Märchen-Charakter zugewiesen, und aus dieser Rolle heraus nahmen die Künstler an der sich entwickelnden Narration teil, die sie auch visuell gestalteten – natürlich mit den uns heute bescheiden erscheinenden Telekommunikationsmitteln der beginnenden 1980er Jahre. Wie sich die Älteren unter uns aus der frühen Internet-Praxis vielleicht noch erinnern werden, war das damals eine ausgesprochen abenteuerliche, von vielfachem Scheitern, aber auch von staunender Verwunderung geprägte neue Welt. Die Aktion (Plissure du texte) ist detailliert dokumentiert und bedürfte einer sorgfältigen Analyse, aber die Grundidee ist auch so klar: Anders als in den surrealistischen „cadavres exquis“, in denen die Vorgaben bekanntermaßen nur teilweise sichtbar waren, wird hier die Erzählung einer Geschichte auf Basis des jeweiligen Vorgängerbeitrages auf mehrere Teilnehmer verteilt vorgenommen. Die Idee folgt einer Ascottschen Lieblingsvorstellung, die er hier im Rahmen seiner telematischen Übung realisiert. Er findet sie begründet in der Theorie der Kybernetik, deren Verfasser, angefangen mit Norbert Wiener, er begierig liest. Die zentrale Idee beruht in der Steuerung komplexer Systeme vor allem über feedback loops, deren Alinearität aus der Einspeisung konsekutiver assoziativer Inputs und ihrer Rückwirkung auf den Gesamtverlauf resultiert. Für Ascott ist der Verlauf seiner Märchenerzählung ein Beispiel für eine solche kybernetische Konstellation, sie ist die nicht vorhersehbare Modulation eines von ihm selber in das künstlerische System eingespeisten Ursprungs-Inputs.

Zu der vorwiegend lesenden und schreibenden Aktivität in „La plissure du texte“ kam 1989 in „Aspects of Gaia“ eine stärker körperlich prononcierte Tätigkeit hinzu. Sie ist meines Wissens so spärlich dokumentiert, dass ich Ihnen hier keinerlei irgendwie aussagekräftige Visualisierungen zeigen kann. Die während der Linzer Ars electronica durchgeführte Aktion war in zwei Ebenen unterteilt. Auf einer oberen Ebene erschienen von dezentral verteilten Teilnehmern versandte Bilder und Texte mit Erdbezug, die von Künstlern und Besuchern am Ort bearbeitet und weitergesandt werden mussten. Sie konnten naturwissenschaftlich, ästhetisch, spirituell oder ökologisch inspiriert sein und wurden auf einen horizontal angeordneten Bildschirm als data stream gespielt. War die Perspektive der Teilnehmer hier top down, so kehrte sich das im zweiten Teil der Installation um. Im Untergrund fuhr man auf einem Schlitten in Rückenlage durch einen Tunnel, der mit elektronischen Leuchtbändern ausgestattet war, auf dem wiederum erdbezogene Begriffe abgespielt wurden. Man wird kritisieren dürfen, dass bei „Aspects of Gaia“ vielleicht ein wenig allzu unverkennbar der Bezug zur Gaia—Hypothese hergestellt wird, immerhin aber passiert dies in körperlich erfahrbarer – und nicht nur lesbarer – Form, wenn über die horizontale Lage im Untergrund der Aspekt der Einbindung des Individuums in das Gaia-Gesamtgeschehen plausibel gemacht werden soll. Die ganze Installation zielt in ihrer räumlichen Anlage auf die geistige wie physische Erfahrung von Gaia als umfassendes Gesamtgeschehen ab.

Ascotts künstlerische Praxis ist eine Netzwerkpraxis. Erstaunlich früh hat er diese für die technologische Moderne entscheidende Idee der Dezentralität in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns gestellt. Computer-basiertes Netzwerken entzieht sich der gängigen Einordnung von Hochtechnologie in Kategorien der Sterilität und Gefühllosigkeit und bietet die neuartige, in seinen Augen zutiefst menschliche Möglichkeit einer „planetary conviviality“, es befreit den Einzelnen aus seinem Körper, indem es seinen Geist in eine Art zeitloses Meer versetzt. Dabei löst sich die Festigkeit einzelner Positionen in fluide, vorübergehende, fragmentarische, uneindeutige Formen auf, die sich prinzipiell einem Prozess der Aushandlung zu stellen haben, welcher grundsätzlich offen bleibt. Wie Wonne immer auf das Ganze von Gaia zugreifen kann, so ist der Teilnehmer eines telematischen Netzwerk-Projektes grundsätzlich auf das Ganze bezogen, weil durchgängig die Ressourcen des Ganzen zur Verfügung stehen oder genauer gesagt, weil jede Aktion als vom Ganzen modulierte begriffen wird. In Netzwerken sieht Ascott die Möglichkeit einer weniger Hierarchie-geprägten Kommunikation, und an dieser Stelle setzt er einen deutlichen politischen Akzent, wenn er hellsichtig vor der Monopolisierung verteilter Strukturen in der Hand großer industrieller Komplexe warnt. Neben dieser gesellschaftskritischen, inzwischen im öffentlichen Diskurs in Sachen Internet dominanten Attitüde setzt sich aber immer wieder eine dithyrambische, mystischen Traditionen verpflichtete Tonlage durch, die sich vor allem durch die Alleinheitsvorstellungen östlicher Religionen inspiriert sieht. „Computer networking, in short, responds to our deep psychological desire for transcendence—to reach the immaterial, the spiritual—the wish to be out of body, out of mind, to exceed the limitations of time and space, a kind of biotechnological theology“.(14) Entscheidend dabei ist, dass diese Totalitätsvorstellung nicht etwa als göttlich gestiftete daherkommt, die sich etwa in der Identität und Autonomie des menschlichen Einzelsubjektes manifestiert, sondern dass sie bottom up aus der emergenten Summierung der Einzelphänomene resultiert. Ascotts Denkform ist eben nicht katholisch – im Wortsinn – sondern kybernetisch. Der Prozess der Totalisierung öffnet sich damit unterschiedlichsten Agenten, und seien diese künstlich-technologischer Natur. In der Maschinisierung der Ich-Identität überwindet diese Identität ihre Begrenzung, erfüllt ihre Sehnsucht, außerhalb des Körpers zu sein. „When I work in the Net, very fibre, every node, every server is a part of me. As I interact with the Net, I reconfigure myself. My „Net-extent“ defines me, just as my material body defined me in the old biological culture.“(15) Ich erinnere mich an den Vortrag eines berühmten Ameisenforschers, der die menschliche Vergemeinschaftung aus diesem Modell ableiten wollte und dabei auf den beinahe wütenden Widerspruch eines Philosophen stieß, der diesen Vergleich für unzulässig hielt. Aus Ascotts Sicht repräsentiert die Stimme des Philosophen obsoleten Platonismus. Für ihn sind selbst die komplexesten Organisationsformen das wie auch immer hochgewachsene und über wie viele Zwischenstufen auch immer vermittelte Ergebnis von evolutionären Aushandlungsprozessen. Ich komme gleich noch auf einen anderen Künstler zu sprechen, der dies dann – wenn auch unter programmatisch antimystischen Vorzeichen – realisiert.

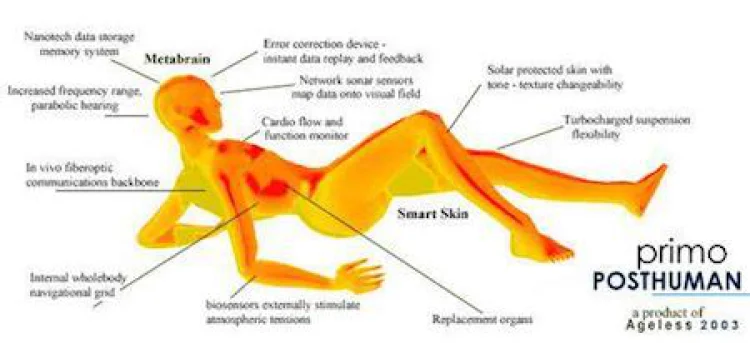

Es spricht einiges dafür, schon die Ascottsche Kunst selber transhumanistisch zu nennen, insbesondere dann, wenn man seine Idee der Vollendung des Menschlichen im Netzwerk und die damit verbundene Vorstellung von der Maschinisierung des Körpers als gegen die Ausbildung einer autarken und selbstbestimmten humanistischen Individualität gerichtet sieht. Hier wären wir wieder bei der Vorstellung vom vertikalen Bildschirm und ihrer Bezugnahme auf die finestra aperta. Ganz sicher würde Ascott deren Ursprung im Renaissance-Humanismus für signifikant halten. Greifbarer aber wird die Rolle, die er in der transhumanistischen Bewegung spielt, vor allem dann, wenn man seine institutionellen Wirkungen sieht, die sich z.B. in seiner Tätigkeit am Planetary Collegium einstellen. So hat er dort eine der Matadorinnen der transhumanistischen Bewegung promoviert, Natascha Vita-More, die wiederum mit Max More, dem eigentlichen Protagonisten der Bewegung, liiert ist. Letzterer ist durch seine Firma Arcor bekannt geworden, in der man sich unmittelbar nach dem Ableben tieffrieren lassen kann, um dann wieder aufgetaut zu werden, wenn sich medizinische Perspektiven auf die Lösung eines Gesundheitsproblems oder gar auf ewiges Leben realisiert haben, ein ebenso teures wie naturwissenschaftlich umstrittenes Unterfangen. Natascha ist für uns hier wichtiger, weil sie sich als Künstlerin versteht. Und zwar als eine, die sich nicht mit den doch einigermaßen subtilen Gedankengängen eines Roy Ascott zufrieden gibt, sondern gleich in die Vollen geht. Formuliert hat sie ihre Gedanken 1983 in einem transhumanistischen Manifest, mit dem sie sich in die avantgardistische Übung des Manifestierens einschreibt, z.B. die des Futurismus, der davon alleine an die 250 produziert hat. In ihrer Dissertation ging es im Übrigen um Funktionsverbesserung des menschlichen Körpers und radikale Lebensverlängerung – was wohl mit der Dauerhaftigkeitsidee ihres Mannes zu parallelisieren ist. Ihre künstlerische Praxis, wenn man von dieser überhaupt sprechen will, geht in eben diese Richtung. Sie ist nicht wirklich zu unterscheiden von dem, was sie als nano/info/ und biotechnologisches Design von menschlichen Körpern beschreibt und unter dem schlagkräftigen Motto des life enhancement zusammenfasst. So gilt sie als Schöpferin von Primo Posthuman, einem Menschenprototyp, der nach all den Versuchen, diesen zu erschaffen, nun wirklich einmal als „neuer Mensch“ beschrieben werden kann. Aber ich überlasse die Beschreibung der Autorin selber und richte Ihre Aufmerksamkeit auf all die schönen Sonderausstattungen in der Visualisierung, die übrigens, glaubt man der Website, über eine umfassende Garantieverlängerung geschützt werden können:

„Primo 3M+ is a prototype future body, a conceptual design with superlongevity in mind. Primo by design is multi-functional. It is reliable, changeable, upgradeable, and complete with enhanced senses. Primo is the new designer body.“ (16) Frei nach der überaus intelligenten Einsicht Bill Gates – und hier verzichte ich ausdrücklich auf jeden burlesken Tonfall – dass wir dazu neigen, technologische Entwicklungen kurzfristig zu über- und langfristig zu unterschätzen, muss man allerdings zugeben: Der Tonfall dieser Aussage ist ganz im Stil der Science-Fiction-Praxis des späteren 20. Jahrhunderts gehalten. Aber wenn man diese Überzeichnungen weglässt, dann bleibt noch genügend übrig, womit sich die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen muss. Das Gleiche gilt übrigens für den Transhumanismus selber. Zunächst ein besonders schräger offspring kalifornischer cyberculture, ist er inzwischen von höchsten akademischen Weihen umflort. Nick Bostrom, einer der international bekanntesten Transhumanisten, ist Professor in Oxford.

Transhumanistische Kunst ist noch immer eine sehr esoterische Angelegenheit. Wenige prominente Namen verbinden sich mit dieser Praxis, einer, der dabei heraussticht dürfte Stelarc sein, dessen radikale Performances ihn schon jetzt zu einem Mythos gemacht haben. Sein Ausgangspunkt ist ein streng antihumanistischer. Der Körper repräsentiert für ihn ein evolutionäres Übergangsstadium, er redet daher gerne von dessen Obsoleszenz. Schon immer habe die Menschheit Extensionen entwickelt, mit denen sie körperliche Unzulänglichkeiten habe überwinden wollen, so sei der Spaten eine Reichweiten- und Hebekraft-Extension des Armes. In den auch schon bei Vita-More genannten Technologien – Nano/Bio/Digital – sieht Stelarc eine Fortsetzung solcher Körpererweiterungsbemühungen, die man, so der Originalton, nicht aus einer Frankensteinischen Furcht heraus zurückweisen sollte. Sie führen hier zu einer radikalen Aufhebung der Grenzen zwischen Subjekt und Umwelt. Die Haut, so eine gerne verwandte Bestimmung Stelarcs, ist nicht mehr das Interface von Ich und Welt, sondern diese dringt über Technologie in die Innenwelt des Subjektes ein und verändert dessen Status.

In einer ganzen Reihe von Performances hat Stelarc diese Konstellation ästhetisch verarbeitet. Eine davon ist „Ping Body“ von 1995, in der der Körper des Künstlers mit dem Internet verbunden und von Signalen daraus gesteuert wird. Das sind aggregierte Befehle einzelner Nutzer, aber auch konvertierte Körperbilder, wie das im Einzelnen funktioniert wird dabei nicht so ganz klar. Auf denkbar radikale Weise wird hier zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Körper zum Knoten im Netzwerk, zum Erfahrungsraum einer Totalität. Stelarc selber gibt sich normalerweise sehr rational und sieht seine Experimente als Vorschein auf eine vernetze Menschheit, auch wenn er immer wieder betont, dass er als Künstler alternative Verwendungsweisen solcher Technologien erproben will. Aber auch bei ihm verbergen sich in dieser eigentümlichen Praxis Ganzheitsphantasmen, die in den Bereich des Religiösen hineinreichen. Schon Paul Virilio, so etwas wie sein Lieblingsfeind, unterstellt ihm religiöse Motivationen, wenn er von der Transfiguration ins Engelhafte spricht, die der Künstler in seinen Performances praktiziere. An entscheidender Stelle formuliert Stelarc selber: „The desire for unity may well be the result of our rather fragmentary sensory system where we observe the world sensually in packets of discrete and different sensory modes. So our urge to merge, our urge to unify, that religious, spiritual, coming together might very well be due to an inadequacy or an incompleteness in our physiology.“(17) Fast sollte man sich an Platos Mythologem von der weiblichen und männlichen Hälfte erinnert fühlen, die sich in der Vereinigung zu ursprünglicher Ganzheit erheben. Stelarc aber denkt an technische Realisierungsformen, wenn er davon spricht, dass wir in Zukunft etwa die Welt durch die Augen eines Menschen wahrnehmen, der auf einem anderen Kontinent lebt. Und zwar wörtlich, über das große Netz vermittelt, das sich, wir erinnern uns an Teilhard de Chardin, die Erde als ein nach außen verlegtes Nervensystem wachsen lässt. Wenn Stelarc in einer seiner berühmtesten Performances mit einem dritten, in seinen Körper implantierten Arm agiert, dann geht es ihm genau darum: die körperliche Beschränktheit zu transzendieren. Nicht mit einem dritten, vierten oder fünften Arm, auch nicht mit Ohren, die er sich einmal in seinen Unterarm hat hineinoperieren lassen, sondern mit all den Sinnesorganen, die ihm über das Internet zuwachsen: In der Inszenierung der Performance einen Vorschein von Alleinheit zu verspüren: Das könnte die Erlösung sein.

1 Isaac Asimov, Die Rückkehr zur Erde, München 2015 (zuerst 1986), S. 19.

2 Ebd., S. 27.

3 Ebd., S. 28.

4 Ebd., S. 104.

5 Ebd. S. 49.

6 Ebd., S. 30.

7 Vgl. zu Folgendem auch schon: Hubertus Kohle, Kunst als Vernetzung: Visionen des neuen Menschen in der elektronischen Interaktivität, in: Rudolf Drux (Hrsg.), Der Frankenstein-Komplex. Kulturgeschichtliche Aspekte des Traums vom künstlichen Menschen. Frankfurt: Suhrkamp, S. 138-150.

8 Edgar Allen Poe, The island of the Fay, in: Collected Works. Tales and Sketches 1832-1842, Cambridge/Mass. u.a. 1978, Bd. 2, S. 600.

9 Peter Russell, Awakening Earth: Our Next Evolutionary Leap, London 1982, zit. nach Roy Ascott, Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, Berkeley u.a. 2003, S. 236.

10 Ascott, Table (wie Anm. 9), S. 168.

11 Ascott, Art and Telematics. Towards a Network Consciousness (wie Anm. 9), S. 196.

12 Ebd., S. 189.

13 Ascott, Towards a field Theory for Postmodernist Art, in: ebd., S. 180f.

14 Ascott. Gesamtdatenwerk. Connectivity, Transformation, and Transcendence, in: ebd., S. 223.

15 Ascott, The Mind of the Museum, in: ebd., S. 353.

16 http://www.kurzweilai.net/radical-body-design-primo-posthuman (zuletzt gesehen am 16.3.2018).

17 Paolo Atzori and Kirk Woolford, Academy of Media Arts, Cologne, Germany, Extended-Body: Interview with Stelarc (https://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html, zuletzt gesehen am 16.3.2018).

Vortrag von Prof. Hubertus Kohle, gehalten am 1. Februar 2018 an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Rahmen der Reihe „Frankensteins Erbe: künstlerische Produktion und künstliche Reproduktion“.

Letzte Änderung: 09.01.2024

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.