Beißen sich in einem Spielfilm zwei Dinosaurier gegenseitig die Köpfe ab, fragt niemand danach, ob das tatsächlich so gewesen sein könnte. Werden aber Persönlichkeiten dargestellt, deren Bekanntheit sich durch ihr bedeutendes Wirken in der jüngsten Geschichte ergibt, dann stellt sich allerdings die Frage nach deren Glaubwürdigkeit, weil unser Geschichtsverständnis davon betroffen ist. Detlef zum Winkel hat Christopher Nolans Film „Oppenheimer“ gesehen und schreibt über die alternativen Fakten darin.

Christopher Nolans „Oppenheimer“ hätte ein herausragender Film werden können. Seine Warnung vor den Gefahren eines Atomkriegs kam gerade zur rechten Zeit. Seine Erinnerung daran, dass der Vater der Atombombe nach getaner Arbeit gefeuert wurde, weil er nicht nachließ, vor der neuen Waffe zu warnen, hat vielen Menschen neue Einsichten beschert. Je länger das Kinoerlebnis allerdings zurückliegt, desto mehr fallen einige Ungereimtheiten der Erzählung ins Gewicht, schludriger Umgang mit Fakten und Personen, oberflächliche Interpretation wichtiger Ereignisse. Das Unbehagen darüber geht auf die Wirkungsmacht der modernen Unterhaltungsindustrie zurück. Sie setzt Legenden in die Welt und beruft sich dabei auf die künstlerische Freiheit. Wer mag da den Pedanten geben, der mit dem Zeigefinger auf dieses deutet – falsch! – und jenes bemängelt: dubios! Im Folgenden soll genau das geschehen.

Bekanntlich fing alles 1938 in Nazi-Deutschland an, als Otto Hahn und Fritz Straßmann in Berlin-Dahlem ein „Zerplatzen“ des Urankerns bei der Bestrahlung mit Neutronen beobachteten. Lise Meitner, die zum Team gehörte, erwähnt Nolan nicht und auch sonst hat ihr Fehlen niemand bemerkt (ausgenommen Nane Pleger in der Berliner Zeitung). Die in Wien geborene Jüdin war zum Zeitpunkt des Experiments schon nach Schweden geflohen. Sie blieb in brieflichem Kontakt mit Hahn und lieferte die physikalische Erklärung für die damals noch unwahrscheinlich anmutende Kernspaltung.

Mit solchen Kleinigkeiten hält sich Nolan nicht auf. Mindestens für den deutschen Diskurs sind sie bedeutsam. Jahrzehntelang wurde in Berlin darüber gestritten, ob man Meitner zu Ehren kommen lässt oder ob die Frau doch schon abgehauen war, als das Experiment passierte. Erst in diesem Jahrtausend wurde ihr eine Gedenktafel am ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut in der Thielallee 63 gewidmet. Das Gebäude heißt jetzt Hahn-Meitner-Bau. Mit dem Oppenheimer-Film kehren wir wieder auf das Niveau der fünfziger Jahre zurück, aber in dem virilen Epos fällt das nicht weiter auf. Theresa Rodewald trifft es ganz gut, wenn sie bei Filmlöwin konstatiert, mehr als zwei Frauen, hier Oppenheimers Gattin und seine Geliebte, halte ein Nolan-Film nicht aus.

Ein weiteres peinliches Detail betrifft die Rolle, die der Regisseur Albert Einstein zuschreibt. Dieser hatte mit einem Brief an Präsident Roosevelt vom 2. August 1939 wesentlich, aber nicht allein zum Entstehen des Manhattan-Projekts drei Jahre später beigetragen. Nolan braucht den großen alten Mann, um seinen Anspruch zu realisieren, mit einem Monumentalwerk die moderne Physik zu popularisieren: „Alle wissen, wer Einstein ist“. Seinen Oppenheimer lässt er also bei seinem Einstein vorstellig werden, um ihn zu bitten, eine in Los Alamos angestellte Berechnung zu überprüfen. Dabei sei es um nicht weniger als die Frage gegangen, ob man ausschließen könne, dass die Zündung einer Atombombe die Atmosphäre in Brand setzt. Im Kino lehnt Einstein den Job ab.

Der Film führt die beiden Männer zehn Jahre danach auf dem Campus der Universität von Princeton zusammen. Sie führen ein kurzes, düsteres Gespräch über das neue Zeitalter, in dem die Welt von atomarer Vernichtung bedroht ist. Die Szene ist in zwei Teile gesplittet, ihr etwas rätselhafter Anfang ist im ersten Drittel des Films platziert, die Fortsetzung und Aufschlüsselung erfolgt am Ende. Die Regie lässt Einstein das zentrale Geschehen des Films einrahmen. Er hat es ins Rollen gebracht und muss es nun der nächsten Generation überlassen, mit den Folgen umzugehen. Für Nolan ist das eine wichtige Botschaft, wie er gegenüber der New York Times bekennt: „Ich sah die Beziehung zwischen ihnen (Einstein und Oppenheimer) sehr stark als eine Beziehung zwischen dem Meister, der verdrängt und dessen Arbeit von dem Jüngeren übernommen worden war. Das ist für mich das Grundlegende in diesem Film.“

Besagte Szene ist allerdings frei erfunden, ebenso wie der Prüfauftrag an Einstein, der tatsächlich an einen anderen Physiker, Arthur Compton, ging. Nolan räumt das freimütig ein: „Ich wollte keinen Dokumentarfilm machen“. Ist es überhaupt wichtig, diesem Kunstgriff größere Beachtung zu schenken? Doch: Auch dieser Film füttert nämlich ein altes Narrativ, das sich teils gedankenlos, teils bösartig als gängige Deutung durchgesetzt hat.

Fragt man nämlich Leute, die sich ein bisschen informiert haben, nach Einsteins Rolle in der damaligen Zeit, so werden 95 von 100 Antworten lauten, er habe den Präsidenten der USA aufgefordert, eine Atombombe herstellen zu lassen, weil die Deutschen ebendieses vorhätten. Von den 95 Antwortgebern haben 94 den Brief an Roosevelt nie gelesen und einer hat einen flüchtigen Blick darauf geworfen.

Denn der Wortlaut* des Briefs gibt nicht her, was über ihn behauptet wird. Explizit empfiehlt Einstein, der Präsident möge einen inoffiziellen Beauftragten mit den folgenden Aufgaben einsetzen,

a) die Regierung laufend über die Fortschritte in der Kernphysik zu informieren und zu beraten. Besonderes Augenmerk sei dabei auf die Sicherung einer ausreichenden Uranversorgung zu legen.

b) Zusätzliche Finanzmittel neben den vorhandenen Forschungsetats aufzutreiben, um die experimentellen Arbeiten zu beschleunigen. Der Brief nennt an dieser Stelle private Sponsoren und empfiehlt eine Zusammenarbeit mit geeigneten Industrielabors.

Wer diese Zeilen sorgfältig liest und bedenkt, dass sie auch mit großer Sorgfalt formuliert wurden, kann gar nicht übersehen, dass Einstein und Leó Szilárd, von dem die Initiative gekommen war und der den Entwurf verfasst hatte, das Militär definitiv nicht an der Sache beteiligen wollten. Es wäre viel einfacher gewesen zu schreiben, dass die Nazis an einer Superbombe arbeiteten und dass man das Gleiche machen müsse, um ihnen zuvorzukommen: also den Militärhaushalt aufstocken und die fähigsten Leute rekrutieren, die man kriegen kann. Genau so wurde es dann mit einiger Verzögerung gemacht, aber das entsprach nicht mehr der Intention von Einstein und Szilárd.

Ebenso wenig trifft zu, dass der Erfinder der Relativitätstheorie den Stab resigniert an die Oppenheimer-Generation weitergereicht hätte. Einstein und wiederum Szilárd unternahmen nach der deutschen Kapitulation alles in ihrer Macht Stehende, um einen Einsatz der Atombombe gegen Japan zu verhindern, Briefe, Gespräche, Petitionen. Einstein schrieb ein weiteres Mal an Roosevelt, doch der Präsident lag zu diesem Zeitpunkt schon im Sterben. Szilárd schrieb an Truman, sein Brief landete in einer Ablage. Beide Physiker haben bis zum Ende ihres Lebens aktiv und demonstrativ an der entstehenden Anti-Atom-Bewegung teilgenommen, wobei Einstein hartnäckig die Idee vertrat, aus den Vereinten Nationen eine Weltregierung zu bilden, der die alleinige Verfügung über Atomwaffen übertragen werden sollte.

Nolan hätte die Gelegenheit gehabt, einige Legenden über Einstein zurechtzurücken. Stattdessen hat er sie übernommen und verstärkt. Seine gegenüber NYT geäußerte These, Oppenheimer habe Einsteins Arbeit fortgesetzt, ist dummes Zeug. Da diese Konstruktion für Nolan „grundlegend” ist, gibt es in diesem Film etwas grundlegend Falsches.

Kein Detail, sondern ein zentrales Thema des Films ist die moderne Wissenschaft, von der Nolan fasziniert ist, wie er immer wieder bekennt: die unfassbare, rätselhafte, für Laien nicht zu verstehende, phantastische Quantenphysik, die doch so mächtig sei, dass sie in der Lage wäre, alles Leben auf dem Planeten zu vernichten. Der Regisseur will seinen Zuschauern ein Gefühl dafür geben und sie an seiner Begeisterung teilhaben lassen. Aber was hat die Atombombe mit der Quantenphysik zu tun?

Nichts! wäre zwar eine falsche Antwort, aber immer noch eine bessere als die Assoziationen Nolans zu diesem Thema. Wo ist bei der Atombombe der berühmte Quantensprung und warum passiert er? Quantenphysik ist ungefähr das Letzte, worüber sich Oppenheimer und sein Team den Kopf zerbrochen haben. Eine quantenmechanische Beschreibung der Kernspaltung wäre viel zu mühsam gewesen und ist auch heute noch unerreicht. Daher sucht man in den Beschreibungen von Kernspaltung und Kernfusion, in technischen Aufsätzen und Lexikoneinträgen vergebens nach der Silbe „quant“. Für Oppenheimers Team reichte die Erkenntnis, dass die Endprodukte einer Kernspaltung weniger wiegen als ihre Ausgangsprodukte und dass diese Massendifferenz, wie von Lise Meitner berechnet, als Energie freigesetzt wird. Eigentlich brauchten sie nur die Einstein-Formel E = mc2 als theoretische Grundlage. Die kommt aber aus der Relativitätstheorie, nicht aus der Quantenphysik.

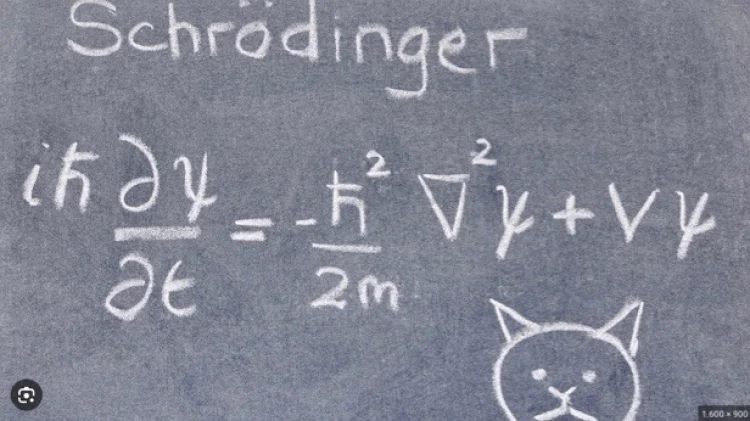

In Los Alamos war man bloß an Explosionstechnik interessiert. Wieviel Spaltstoff wird benötigt, um eine ununterbrochene, exponentiell verlaufende Kettenreaktion zu erzeugen? Wie stark und wie schnell muss das Material dafür zusammengepresst werden? Wie lassen sich Effekte vermeiden, die diesen Vorgang stören würden? Für die Lösung dieser Probleme war der formale und begriffliche Apparat der klassischen Physik im Großen und Ganzen ausreichend. Bis zum heutigen Tag verzichtet die Kerntechnik auf Quantenphysik, bei der Bombe genauso wie bei den Atomkraftwerken. Es funktioniert ja – ohne sich über Schrödinger-Gleichung, Pauli-Prinzip oder Unschärferelation den Kopf zerbrechen zu müssen. Die Nukleartechnik kannte damals nicht einmal das Standardmodell der Elementarteilchen, und heute ignoriert sie es einfach.

Wer sich auf Nolans Ankündigung verlässt, in seinem Film etwas über Quantenphysik zu erfahren, wird enttäuscht. Seine Versuche, mit optischen Effekten – bunte Linien, leuchtende Punkte, blitzende Pfeile, schwingende Flächen – die „Quantenwelt zu visualisieren“ (Nolan), bewegen sich hinsichtlich ihrer physikalischen Aussage auf niedrigem Niveau. Farbenfroh und inhaltsarm. Zugleich verhindert ein starker Sound jede Reflexion darüber, was da überhaupt gezeigt werden soll. Von „phantastischen Bildkürzeln für verzwickteste Zusammenhänge“ kann Dietmar Dath, Feuilletonist in der FAZ, nur schwärmen, weil er die Zusammenhänge offenbar nicht kennt und folglich auch nicht weiß, was daran verzwickt sein soll. Er habe „atomare Aktivität“ zeigen wollen, erklärte Nolan mit schon fast kindlicher Naivität. Das ist ihm nicht gelungen.

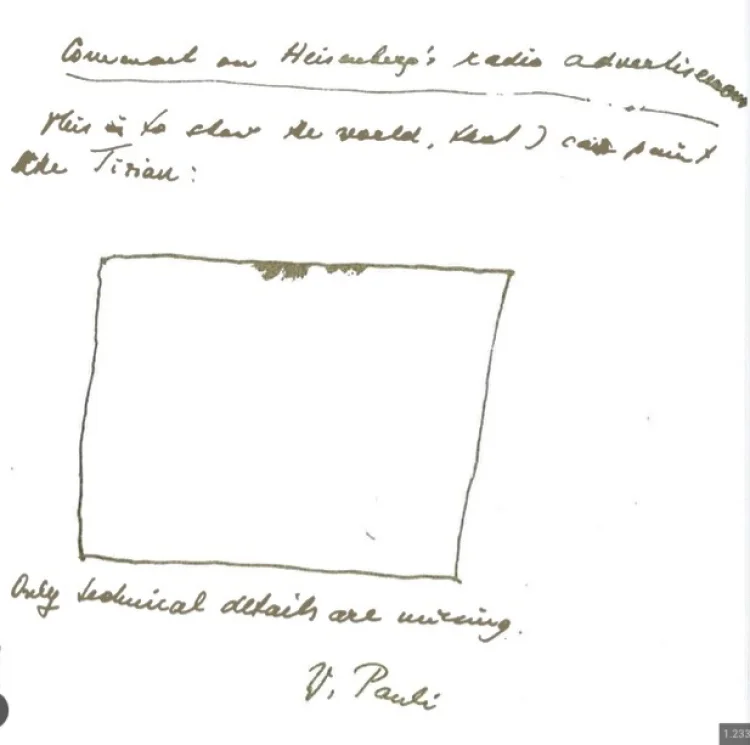

Natürlich gibt es in der Quantenphysik auch was fürs Auge. Da wäre z.B. Schrödingers Katze als beliebtes Motiv oder die unübertroffene Visualisierung der Heisenbergschen Weltformel durch Wolfgang Pauli. Auch Britney Spears’ überraschender Beitrag zur Halbleiterphysik ist großartig. Aber Ironie hätte nicht zu Oppenheimer gepasst, der im Film ehrfürchtig den Mantel der Geschichte durch sein Leben trägt und dabei kein einziges Mal lacht.

Ihn verkörpert Cillian Murphy auf erstaunliche Weise. Über drei Stunden lässt der Schauspieler uns glauben, auf der Leinwand dem echten Oppenheimer zu begegnen, einem Star-Physiker zwischen Genie und Wahnsinn. Und das sollen wir nun glauben: Oppenheimer als „Gott der Quantenphysik“.

Fachleute, die sich wohlwollend über den Film äußerten, weil sie sich nicht mit der öffentlichen Meinung anlegen mochten, haben vorsichtig angemerkt, dass Oppenheimers wissenschaftliche Leistungen überschaubar gewesen seien. Wer sich ein bisschen mit der Physikgeschichte beschäftigt hat, wird das bestätigen: Oppenheimer war Mittelmaß, vielleicht überdurchschnittlich. Über seine Talente ist damit nichts ausgesagt, vielleicht hatte er welche. Aber er entschied sich für eine militärische Laufbahn – somit konnten sich wissenschaftliche Begabungen, falls vorhanden, nicht entwickeln. Was Oppenheimer dagegen auszeichnete, waren seine Fähigkeiten als Leiter eines wissenschaftlichen Labors und Projektmanager mit allem, was dazu gehört, Führungsstärke, Menschenkenntnis, Motivation, Vernetzung, Informationsvorsprung, politischer Instinkt, Diplomatie, Härte gegen sich selbst.

Eine weitere eigenwillige Historisierung hat Nolan der 2005 erschienenen Biografie „American Prometheus“ von Kai Bird und Marvin J. Shervin entnommen. Ihrer Darstellung folgend erscheint im Film der Unternehmer und konservative Politiker Lewis Strauss als zentraler Widerpart von Oppenheimer nach dem Krieg. Dieser hatte sich gegen eine Entwicklung der Wasserstoffbombe ausgesprochen, weil sie das nukleare Wettrüsten beschleunigen werde. Die US-Regierung, das Militär und die Atomenergiekommission, die Strauss eine Zeitlang leitete, plädierten energisch dafür. Strauss zettelte einen Sicherheitscheck gegen Oppenheimer an, was zur Entfernung des ehemaligen Direktors aus Los Alamos führte. Dann ereilte ihn ein ähnliches Schicksal, als Präsident Eisenhower die Ernennung von Strauss zum Handelsminister ablehnte.

Das liefert den Stoff für eine filmische Konfrontation der beiden Figuren, aber, ehrlich gesagt, wer hat den Namen Lewis Strauss schon einmal gehört (nicht der Jeans-Fabrikant Levi Strauss aus dem 19. Jahrhundert)? Hingegen ist Senator Joseph McCarthy noch ziemlich präsent, weil die antikommunistische Ära der US-Innenpolitik ab 1945 nach ihm benannt wird. Dessen Name taucht in dem Film jedoch nicht auf, obwohl Oppenheimer als typisches Opfer des McCarthyismus gilt: Er stand wegen seiner Jugendsünden auf der schwarzen Liste des FBI. Es bleibt Nolans Geheimnis, weshalb er den berüchtigten Senator durch einen eher untergeordneten Unternehmer ersetzt. Man muss es ja nicht gleich als Hinterhältigkeit lesen – etwa dass der Antisemitismus, der mit McCarthys Antikommunismus stets verbunden war, durch einen Konflikt zwischen zwei Juden ersetzt wird.

Schließlich gibt Nolan mit entwaffnender Offenheit ein kalkuliertes Erfolgsrezept seines Films preis. „Wir wussten, dass der Trinity-Test (Zündung der ersten Atombombe) ein Hingucker im Film sein musste“, sagte er der New York Times. Also lässt er es ordentlich krachen, und männliche Kommentatoren wissen es zu würdigen, dass Nolan „eine der lautesten Explosionen, die je in einem Film zu sehen und hören war, zündet – das ist ganz große Kinomagie und sollte jeder Filmfan mindestens einmal erlebt haben“ (chip.de). Überwältigende Bilder und ohrenbetäubender Sound hätten einen „unglaublichen Rausch“ erzeugt, meint ein anderer. „In den besten Momenten ein monumentaler Kinorausch“, findet der nächste. „Eine Art Rausch“, ein „fesselnder Rausch“ (filmstarts), „rauschhaftes Tempo“ der Erzählung (epd Filmkritiken), „ein regelrechter Rauschfilm“, „ein Meer aus flammenden Blitzen und einer überwältigenden Explosion“; mit seiner Bild- und Tongewalt ziehe Christopher Nolan das Publikum „von der ersten Minute an in die eindrucksvolle Welt der Physik“ (Wikipedia). Nein, Einspruch. Es ist eine andere Welt, in die viele Zeitgenossen offenbar hineinrauschen. Hier tritt der Betrachter betreten zurück, um der Psychoanalyse Platz zu machen.

Richard Rhodes, der Verfasser des Standardwerks über Los Alamos, „The Making of the Atomic Bomb“ (1987), fragte sich in einem Interview mit The Atlantic, warum sich die Filmemacher dagegen entschieden hätten, Hiroshima aufzusuchen. Möglicherweise hätten sie dort Dokumentarbilder gesehen, die Stunden nach dem Atombombenabwurf in der brennenden Stadt aufgenommen wurden. Wer diese Fotos und Filme kennt, weiß über Atombomben, was man wissen muss. Deshalb werden sie nicht gezeigt. Dafür gibt es einfach keinen Markt.

Rhodes gab an gleicher Stelle bekannt, dass eine deutsche Produktion daran interessiert sei, eine Fernsehserie aus seinem Buch zu machen.

*https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/key-documents/einstein-szilard-letter/

Letzte Änderung: 27.12.2023 | Erstellt am: 27.12.2023

OPPENHEIMER (2023)

Regie

Christopher Nolan

Drehbuch

Christopher Nolan

Produktion

Christopher Nolan,

Charles Roven,

Emma Thomas

Musik

Ludwig Göransson

Kamera

Hoyte van Hoytema

Schnitt

Jennifer Lame

Besetzung

• Cillian Murphy: J. Robert Oppenheimer

• Emily Blunt: Kitty Oppenheimer

• Matt Damon: Leslie R. Groves

• Robert Downey Jr.: Lewis Strauss

• Florence Pugh: Jean Tatlock

• Josh Hartnett: Ernest Lawrence

• Casey Affleck: Boris Pash

• Rami Malek: David L. Hill

• Kenneth Branagh: Niels Bohr

• Benny Safdie: Edward Teller

• u.v.a.