Kein Engel w a r . Puccinis Palermo, Bohème.

Unser Rezensent hat am 23. Dezember 2025 Puccinis „La Bohème“ im Teatro Massimo Palermo besucht und eine zutiefst religiöse Weihnachtsoper gesehen, in der Leiden und Menschenwerdung im Mittelpunkt stehen. Die Inszenierung von Mario Pontiggia hat ihm gefallen, genauso wie die Solisten und Solistinnen, zumal Palermo ein besonders geeigneter Ort für solche Opernaufführungen zu sein scheint. Herbst gefällt Pontiggias emotionale und bewegende Inszenierung, wenn auch doch etwas fehlt … Vielleicht ein „Engel“?

Meine Güte, wie bezeichnend! So oft ich diese Oper bereits gehört und auf den verschiedensten Bühnen gesehen habe – erst hier, in Palermo, wohin ich über die Festtage … ja, geflüchtet war … – hier erst wurde mir klar, daß es sich bei Puccinis La Bohème um eine Weihnachtsoper handelt, in den beiden ersten Bildern jedenfalls und schließlich auch irgendwie im vierten. Rückblickend scheint mir, als hätte meine, nun jà, „Flucht“ genau deshalb hier her, nach Palermo, führen müssen.

Wann zuvor habe ich je das Mythische des Neuen Testaments verstanden? Ich las es bisher nur im Alten. Doch in dieser arabonormannischen, chthonischen, iberokatholischen Stadt ist Weihnachten weniger Sonnenwende – eine mir so viel nähere als die christliche Deutung – als vielmehr tiefste Fleischwerdung des Wortes, incarnazione also und als solche Opfer und Schmerz. Im mediterranen Süden ist Weihnachten keine Idylle (um von Disney und Coca Colas Santa Clauses gänzlich zu schweigen), sondern das erste Kapitel der Passion. Und diese ist, heidnisch fast, des Körpers. Unversehens ergriff mich das –u n d | wie Corrado Lorefice in Palermos Kathedrale nachts drauf von dem Sein sprach, in das sich Gott gewandelt für die Menschheit habe: das des nämlich armen Geschöpfs, des kleinen, zerbrechlichen, dazu insgesamt seiner Allmacht entäußert. Die Krankheit Mimìs ist nicht abstrakt, schon gar nicht „steht“ sie für etwas.

Dies im Nachhinein im Kopf, bekommt Puccinis La Bohème, bekommt Mimìs und Rodolfos Liebe eine hoch religiöse Bedeutung – gerade, weil sie mit Schmerzen endet, die nicht überwunden, sondern angenommen werden müssen. Deshalb die Addolorata, als deren erneute Inkarnation, hier jetzt in Palermo, Mimì gelesen werden konnte, ja geradezu mußte: ausgesetzt und nicht erlöst. Nur so läßt sich, um mit Carlo Maria Martini zu sprechen, der Weg zur verlorenen Einheit beschreiten (il cammino della ricomposizione dell’unità) – nicht als Überwindung, sondern als Annahme. Es wird mir nun erst, da ich’s schreibe, klar, doch fühlte ich’s sofort, hatte doch im Palazzo Abatellis Antonellos Annunziata gesehen und alle die Marienbilder Addolorate. Verstand ich Mimì deshalb als deren erneute Inkarnation, der sich zwar kein Engel, doch dafür ein Geliebter zeigt?

Vorbereitet auf die Schmerzensreiche wurde ich allerdings schon, als ich die so weite wie hohe Freitreppe des Teatro Massimo hinanstieg: eine mir geradezu entgegenfließende Lava aus Hunderten, wenn nicht Tausenden Weihnachtssternen – Pflanzen, die Inkarnation fast selber schon sind – Fleischwerdung, blutrot, empfindlich, verletzlich, und doch – und deshalb – Bethlehems Stern in der Blüte.

Bereits bei der Liebenden ersten Begegnung hustet Mimì. Zugleich ist ihre, also Jessica Nuccios Stimme von äußerster, fast möchte ich „unbefleckter“ schreiben, Reinheit. Mit Tod gezeichnet schon der Beginn dieser Liebe, ist sie um so mehr schon Passion – und Puccinis Verismo hier alles andre als veristisch, doch harter Realismus gleichwohl. Ich kenne außer noch Neapel keine zweite Stadt, für die das so sehr paßt. Die Bühne des Ersten Bilds zeigt es sofort: Scheinbar naturalistisch dem Quartier Latin des 19. Jahrhunderts nachempfunden, ist die Kulisse in Wahrheit ein Schnittzeichnung, das, indem es Innen und außen zugleich sehen läßt, Straße und Wohnzimmer sehr süditalienisch amalgamiert.

Das ist intim, ist verletzlich. Hingegen das witzig-farbenfrohe, von Leben sprühende Zweite Bild – eine regietechnisch freilich himmlische Herausforderung – öffentlich bleibt und damit seelisch nichts ist als Show. In der, als Musetta, Francesca Benitez den Diva-Narzissmus und seine Arien so virtuos badet, daß nach Aktschluß der Applaus gar nicht mehr aufhören mochte; nun badete die Soubrette auch in ihm – befremdlicherweise die einzigen Minuten, in denen ich das Publikum wirklich enthusiasmiert erlebte. Aus Italien bin ich’s sonst anders gewöhnt. Aber wahrscheinlich spürte nicht nur ich den Leidensgang; da waren die Menschen jetzt einfach mal froh eskapistisch. Den Blick indes auf die, so Leo I, „Höhe unserer eigenen Würde“ hoben wir allein in der bitterkalten Mansarde der vier Lebenskünstler, in die Mimì eintritt, um ein Streichholz zur Neuentfachung ihres Lichtes (!) zu erbitten.

Nicht 1830 Paris, als die Geschichte „eigentlich“ spielt — nein, noch vor dreißig, vierzig Jahren wäre dies ein reales Szenario in Palermos Vucciria gewesen – zerbröckelnd nämlich, bitter arm, improvisiert indes hochlebendig und gewitzt: So habe ich das schmale Quartier vor fast einem halben Jahrhundert kennengelernt, lange bevor es zum Szeneviertel wurde. In dem man sich heute am Abend gern zeigt. Doch Armut herrscht da nach wie vor. Und auch das Opernhaus selbst, den Teatro Massimo, habe ich damals – und noch jahrlang nachher – nur verfallend und eingerüstet hinter Brettern gekannt.

Die Wiedereröffnung 1997 war – gerade nach den Morden an Falcone und Borsellino – eine symbolische Neugeburt: una rinascita civile attraverso la cultura. Ganz sicher auch deshalb, weil europäische Sanierungsgelder nun nicht mehr durch mafiöse Kanäle entströmten. Wer sich für „klassische“ Musik interessiert und diese Stadt besucht, kommt um das gewaltige Gebäude schon deshalb nicht herum. Ich selbst betrat es erst 2003. Palermo lange Zeit ferngeblieben und als Musikkritiker noch nicht bekannt, erstand ich – obwohl mich Cimarosa null interessierte – für zwanzig Euro einen Platz ganz oben auf der Galerie, mehr konnt’ ich mir nicht leisten. Aber grad da beseelte mich sofort die ausgehorchte, perfekte Akustik dieses enormen Hauses. Diesmal allerdings, nun mit Pressekarte auf einem der teuren Poltroni des Parketts, wurde vor allem der Orchesterklang von einer, irgendwo links neben mir, rauschend röhrenden Klimaanlage massiv verdumpft.

Immerhin blieb ich von Regietheater-Theater verschont. Mario Pontiggias Inszenierung ist solides, konservativ stücktreues Handwerk; ideologisch „aufmotzen“ ließe sich diese Oper ohnehin kaum; ihre Sozialkritik ist indirekt präsent. Eh geht es um anderes. Und Personen führen k a n n der Mann. Niemand steht einfach nur rum. Mimì wiederum, wie mittellos auch immer: Wenn der Schnee schmilzt, gehört die erste Sonne ihr, der erste Kuss des Aprils.

Die Blumen allerdings, die sie für ihren Lebensunterhalt bindet, haben – ahimè – keinen Duft. Das steht, als sie’s sagt, plötzlich für Schicksal, Geworfensein und Hilflosigkeit. Und der Dichter reicht ihr den Arm, in dessen Beuge sie sich einhaken möge. Dem kommt sie nach. Denn wenn sie auch, die Rolle Rodolfo, ein wenig machistisch angelegt ist („mia piccina“, mein Mädchen, nennt er seine Nachbarin, nun jà – mit ihm, nicht mit Schaunard, dem Komponisten, dürfte Puccini sich identifiziert haben): José Simerilla Romeros lyrischer Tenor gleicht das aus, und ohne, daß er jammert – ja streichelt es vermittels solcher Seide hinweg, daß wir allenfalls nachsichtig lächeln – und berührt sind. Das ist das erstaunliche: Er intoniert ganz so rein wie Mimì. Wie oft auch immer ich diese Oper nun schon gehört und mir angesehen habe: Jessica Nuccio als Mimì und Romeros Rodolfo war sanglich das ergreifendste Bohème-Paar meines Lebens. Beide vollkommen glaubhaft, grad in ihrer sanglichen Zartheit. Immer bleibt Romero in und bei sich; nicht mal, als er sich vorstellt und fragt „E come vivo?“, trumpft er auf: „Vivo“.

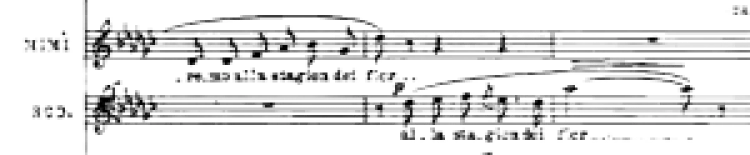

Vielleicht ist mir deshalb Carlo Montanaros Dirigat bisweilen ruppig vorgekommen – möglicherweise aber allein des rauschenden Röhrens dieser Aircondition wegen, gegen die wohl auch er anzukämpfen hatte. Das zwar perfekt choreografierte und genauso dirigierte Entertainment des zweiten Bildes hingegen ließ mich prinzipiell kalt. Wie gesagt, Eskapismus. Doch was war es, das in dem eigentlich komplett unspektakulär inszenierten dritten derart auf mich wirkte? Die verquere Psychologie, die beider Trennung auf den „stagion dei fior“ verschiebt, Vorrei che terno / durasse il verno?

Nur daß k e i n Winter ewig währt. Und Rodolfo, der Mimìs Tod als letzter erfaßt, kann seine Zeilen kaum mehr singen, zerlegt sie auf einem Ton, der nichts mehr trägt. Quel guardami così: „Weshalb schauen mich alle so an?“ Erst als Marcello sagt: „Coraggio“ (Mut im Sinn von „Fasse dich“), beginnt er zu begreifen und bricht über der Toten zusammen, zweimal ihren Namen rufend – doch melodisch ohne Bewegung, nur Stimme noch, „Mimì!“, und Atem, erdnah gebrochen „Mimì!“

So ohne Trost wurden auch wir | nun in die Nacht von Palermo entlassen.

Uns a u c h war kein Engel, das Heil zu verkünden.

Letzte Änderung: 08.01.2026 | Erstellt am: 07.01.2026

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.