Doch immer nur, letztlich, Momente

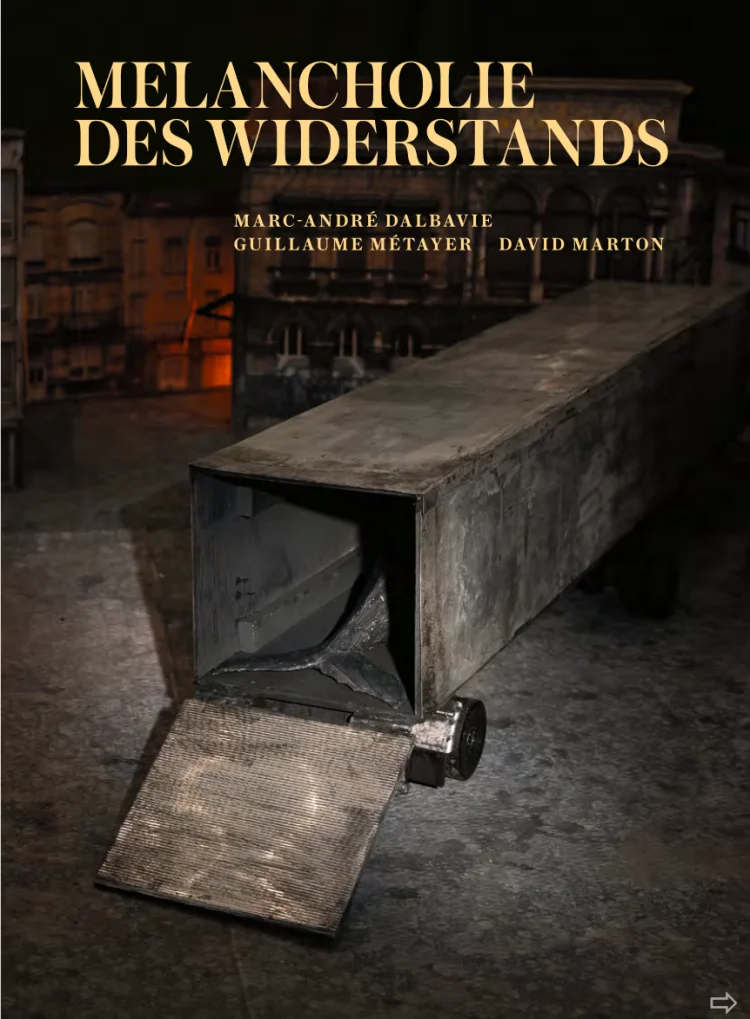

Eine neue experimentelle Oper kam am 30. September an der berühmten Berliner Lindenoper zur Uraufführung, Marc-André Dalbavies »Melancholie des Widerstands«. Was ein bißchen nach Peter Weiss klingt, ist indes der Versuch, die Möglichkeiten des (Spiel-, bzw. Dokumentar)Films, des direkten Bühnentheaters sowie orchestraler Musik und Gesang zu einem homogenen Gesamtkunstwerk zu formen, wobei die, egal in welchem Medium, ineinander verschränkten Szenen unmittelbar aufeinander reagieren – zusammengehalten vor allem durch eine mit O-Ton-Geräuschen angereicherte Komposition, die bisweilen zu einem meditativen Klangteppich wird. Gehört und gesehen hat es Alban Nikolai Herbst.

Bevor ich beginne zu, nun jà, »kritisieren«, habe ich unbedingt vorauszuschicken, in welch famoser Verfassung sich, unter der Leitung Marie Jacquots, die Staatskapelle Berlin am frühen Sonntagabend präsentierte, dem des 30. Junis, und mit welch großer und auch, besonders Sandrine Piau und Philippe Jaroussky erst recht, schöner Stimmgewalt die Solistinnen und Solisten sangen, wiederum aufgedreht mondän Tanja Ariane Baumgartner, deren Rolle ein schönes Singen verbietet, lyrisch fragil Matthias Klink, sonor erfahren Roman Trekel. Zudem muß Torsten Ottersbergs, der nicht minder als Frau Jacquot geschwitzt haben dürfte, Soundregie hervorgehoben werden. Die den großen Saal füllenden, teils schwebenden, teils massiven Mixturen aus O-Ton, vor allem den Geräuschen, sowie aus voreingespielten und bisweilen auch live-Aufnahmen und unmittelbar spielendem Orchester lassen sich anders nicht nennen als perfekt ausbalanziert.

An alledem liegt es also nicht, daß ich während der Aufführung dieser so genannten »filmischen Oper« zunehmend skeptisch wurde, nicht, weil dergleichen nicht, sondern weil es möglich ist und sich aber hier, fürchte ich, vertat.

Woran liegt es?

Ganz sicher nicht am Sujet, das imgrunde aktueller gar nicht sein könnte, grad wenn wir seit Sonntag alle bangend nach Frankreich schauen, wo der die Opernhandlung mitleitende populistische Slogan (eigentlich Satire schon selbst, nun aber bittere Konkretion) »Gekehrtes Heim, Ordnung muß sein« rechtsnationalistische Realität zu werden droht. Aber wie dieses Sujet in Szene gesetzt worden ist, damit hat sich die Moralität im eigenen guten Meinen verfangen. Um es so zu sagen: Die von Herzen lautere Absicht David Martons, des Regisseurs, stolpert über die eigenen Füße und kracht der ganzen Länge nach hin – so, von Herzen gar nicht gut, meine ich. Es liegt dies schon am Ansatz, der realistisch, teils sogar naturalistisch ist, aber nicht modern, sondern – leider, leider, leider – historisierend. Wir werden für etwas, das momentan geschieht, in die Fünfziger-, allenfalls Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts versetzt. Das rückt das bedrohliche Geschehen von uns weg und – entschärft es. Erkenntnis, schon gar politische, läßt sich so nimmer gewinnen und schon gar nicht in einem Publikum bewirken. Die vielen Lacher gaben dem Laut. Was wir sehen und hören, hat nichts mehr mit uns zu tun.

Obwohl es das doch hat; doch davor wird ein Chamois eingezogen, wie wenn wir Älteren unsre Kleinkinderfotos angucken, solche, deren Ränder noch gezackt warn. Bei Lástló Krasznahorkai, dessen Roman – in allerdings französischer Übersetzung – die Vorlage für Giullaume Métayers Libretto ist, ist es anders. Zum einen, weil sich die ungarische Gegenwart von der eines nordfranzösischen Dorfes ausgesprochen unterscheidet, zum anderen, weil der Romantext die realistische Darstellung geradezu meidet; Krasnahorkais Prosa ist vorwiegend rhythmisch strukturiert, und jeder Satz kann neben den beschreibenden Momenten zugleich hoch metaphorisch sein; auch nur der Versuch einer Bebilderung zerstört das.

Wohlgemerkt, nicht Dalbavie, der Komponist, hat daran teil – oder allenfalls, indem er’s, und mit Begeisterung, zuließ. So jedenfalls ist’s im Programmbuch zu lesen. Mein eigener Eindruck ist, daß Dalbavies Musik Krasnahokais Intentionen vor allem auch in den vielen Geräusch/O-Ton- mit Musik-Collagen faszinierend nahekommt. Das Bild indes macht es kaputt. Zumal es zuweilen nicht einmal stimmt:

Krasnahorkai läßt gleich zu Anfang eine 424er Lokomotive fahren, das ist eine Dampf-mit-Tender-Lok, die in Osteuropa in den Fünfzigern noch eingesetzt wurde; bei Krasnahorkai aber geschieht dies bereits nur als »Sonderfall«. Sehen wir uns in der Oper allerdings die Kleidung, besonders Mme Pflaums, an, stecken wir in den Fünfzigern rundherum fest – in Frankreich. Dem entspricht übrigens der Daume Wohnungseinrichtung – die nicht, wie das Programmbuch will, »kitschig« ist, sondern genauso, wie das Kleinbürgertum in diesen Jahren lebte. Was hat dann aber in dem Zug ein junger Mann zu suchen, der in einen Laptop tippt? Gewiß, es wäre etwas anderes, würde dieses Motiv die Inzenierung begleiten, etwa, um die Historisierung zu konterkarieren. Tut es aber nicht, den Laptop gibt’s nur in dem Zug. – Weiters. Mme Pflaum hört gerne Operetten, was auf eine noch weiter rückliegende Zeit verweist; die Fünfziger waren geprägt von Schlagermusik sowie von Musicals, um etwa »My Fair Lady« zu nennen. Die Bedrohung, die das ganze Stück durchzieht und sich dann auch mobartig »Luft macht«, wenngleich mit Baseballschlägern (was haben die in Frankreich zu suchen, zu dieser Zeit?), ist also eine noch länger vergangene, als es das 50er-Jahre-Setting will. Undsoweiter, undsoweiter.

Schnell mal den »Plot« hier zwischengeschoben:

In einer nordfranzösischen Stadt liegt ein kommendes, aber nicht zu greifendes Unheil in der Luft. Jedermann spürt das, jede Frau. Mme Pflaum – geradezu Karikatur einer kleinbürgerlichen Hausfrau; sie schlüpft in Schweinchen-Hausschuh, Lacher, Lacher – flüchtet, als spränge sie aus Angst vor der Maus auf den Tisch, vor der zotenhaft groben Anmache durch einen primitiven Mann, dem heutzutage eine Frau den Stinkefinger zeigte, in ihr versesseltes und mit Nippes vollgestopftes Zuhause und macht sich mit Operette aus Radio heile Welt. Sorgt sich aber um Valouchka, ihren verträumten Sohn, der im Ort der Briefträger ist und sich mit dem Pianisten M. Esther angefreundet hat. Dieser wiederum ist auf der Suche nach dem »wahren Akkord«, dem, der dem Chaos der Welt etwas entgegensetzen kann. Esthers Frau Angèle wiederum will das zwar auch tun, aber vermittels direkter Macht. Von ihr stammt der schon erwähnte Slogan, den auch das Rassemblement National erfunden haben könnte. Es taucht dann, von einer Zirkustruppe per Laster hergeschleppt, ein riesiger Wal auf – schon bei Melville, »Moby Dick«, ein Geschöpf des Unheils – sowie bei der ein niemals sichtbarer »Herzog«, eigentlich ein Zwerg mit Erlösungsfantasien. Denen strömen die Bürger nun zu. Was bislang nur, aber in hohem Grad, psychische Verunsicherung war und Müll, realer, auf den Straßen, explodiert in Aufruhr, wüstem Vandalismus, Plündereien, Gewalt gegen jede und jeden. Für Ordnung sorgt dann Militär. Mit dem hat sich Angèle verbündet. Mme Pflaum wiederum, auf der Suche nach ihrem Sohn, wird niedergeschlagen und wahrscheinlich geschändet. So findet man sie tot. Ausgerechnet Angèle hält die Grabrede und preist sie als Widerstandskämpferin. Was sie nun wirklich niemals war, sondern einfach nur geworfen.

Zurück zur Kritik

Musikalisch endet das Stück, wie es begann, nur umgekehrt: Attacca legt sich das schiefe A des Klaviers übers exakte Stimmen des Orchesters, und mit diesem Orchesterstimmen klingt die Oper auch aus. Auch zwischendurch wird gestimmt – kompositorisch ausgesprochen schlüssig. Problematisch ist immer nur das Bild: »Filmoper«, weil die Szene simultan mit vorgedrehten Clips auf der Leinwand sowie als wirkliche Bühnenpräsenzen spielt.

Nun sind wir Rückprojektionen im Theater gewöhnt, das ist wahrhaftig nichts Neues. Spannend aber ist, wie Bühne und Leinwand mitunter amalgamieren; manchmal gibt es auch in der Leinwand eine Bühne auf der Bühne, so daß wir bisweilen den Eindruck haben, die reale Präsenz sei ein Film oder diesen von jener nicht mehr unterscheiden können. Freilich ist das bloß Effekt, also kunsthandwerklich konstruiert, nicht etwa künstlerische Leistung. Dennoch ließe sich daraus was machen. Nur bleibt es halt ständig bei der »realistischen« Bebilderung der öden 50er Jahre. Zumindest mir hat die nichts mehr zu sagen. Nicht zurück-, sondern nach vorne zu blicken, ist momentan grauslich genug, da will ich mich nicht auch noch mit endlich vergangener Kindheit rekonfrontieren. Der bin ich ein für alle Mal entwachsen, Göttinseidank. Die nationradikalen Populisten stehn aber jetzt vor der Tür.

Dazu kommt noch etwas, das allerdings auch den Komponisten leitete, nämlich die Imagination eines »reinen«, »unschuldigen« Menschen, in diesem Fall des verträumten Briefträgerjungen Valouchka – bezeichnenderweise als Counter angelegt. Dieselbe, mir unangenehme, bei dem sogar nicht erträgliche Idee hatte schon Richard Wagner, ausgerechnet, mit seinem »reinen Toren«. Friedrich Nietzsche bekam zurecht davon Ausschlag und schrieb, um sich zu heilen, sein hochpolemisches Anti-Buch. Wobei Valouchka immerhin lernt, ›rein‹ nicht wirklich bleiben zu können; nur wird ihm das halt am Ende erst klar und uns bleibt dieses sentimentale Luftgespinst als etwas zu Erstrebendes prekärerweise erhalten. Zu wirklich schön hat dieser Junge gesungen – mein letztlich einziger ernsthafter Einwand gegen Dalbavies Komposition-_selbst_. »Es gibt keinen schlimmeren Begriff in der Menschheitsgeschichte«, habe ich zu ›Reinheit‹ in Meere geschrieben. Manchmal, übrigens, klingt bei Dalbavie Wagner auch durch, manchmal, aber selten. Doch der ›Parsifal‹ nicht, sondern das Wassermotiv aus dem ›Rheingold‹, und zwar dann, wenn immer mal zwischendurch der Klangteppich sphärisch Soundscape wird. Da erreicht die Musik einen Schwebezustand, aus dem sich das den ›wahren Akkord‹ suchende und deshalb zunehmend verstimmte Klavier erhebt, als wär’s das Adagio assai des ravelschen G-Dur-Konzerts. Es sind dies wirklich große Momente dieser ihrer Grundstimmung nach eher meditativen Musik, die allerdings von massiven Ausbrüchen begleitet wird sowie einer variiert zitierten Barockfuge ausgesprochen choralen Charakters. Zwar ist Dalbavie von Claude Ballifs ›Metatonalität‹ geprägt, aber hier läßt sich mindestens ebenso an Alfred Schnittkes ›Polistilistik‹ denken, nur daß er, Dalbavie, nicht so verführerisch mitreißt. Um an die ersten vier Concerti grossi zu denken, Schnittkes also.

Klar nach diesem Abend war mir, daß hier musikalisch ein Weg beschritten wird, den mitzugehen ich mehr als nur gerne bereit bin. Auch wenn es, letztlich, immer nur Momente sind, hat Dalbavie gewaltig Möglichkeiten aufgerissen. Das ist hinreißend auch dann, wenn ich die szenische Umsetzung problematisch bis mißlungen finde – nicht das Konzept, nein, sondern die Bilder als, ich wiederhol mich Pardon, historisierte und historisierende. Sie stellen den, mit Adorno gesprochen, falschen Vorschein wieder her, aus dem die Musik doch hinauswill.

Letzte Änderung: 02.07.2024 | Erstellt am: 02.07.2024

MÉLANCOLIE DE LA RÉSISTANCE

-

EINE FILMISCHE OPER (2024)

Auftragswerk der Staatsoper Unter den Linden

MUSIK VON Marc-André Dalbavie TEXT VON Guillaume Métayer

in Zusammenarbeit mit David Marton nach dem Roman von László Krasznahorkai

MUSIKALISCHE LEITUNG Marie Jacquot KONZEPT, INSZENIERUNG David Marton BÜHNE Amber Vandenhoeck

KOSTÜME Pola Kardum DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Chris Kondek KAMERA Chantal Bergemann, Adrien Lamande LICHT Miriam Damm SOUNDDESIGN Torsten Ottersberg DRAMATURGIE Franziska Baur, Detlef Giese

Matthias Klink, Tanja Ariane Baumgartner, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky, Roman Trekel, Christian Oldenburg, David Oštrek, Sébastien Dutrieux, Anna Kissjudit, Jan Martiník, Julian Mehne, Rory Green, Viktor Rud, Ulf Dirk Mädler, Taehan Kim, Adam Kutny, Florian Hoffmann

STAATSKAPELLE BERLIN

Die nächsten Aufführungen:

4. Juli, 10. Juli 2024, 12. Juli 2024

je um 19.00 Uhr (Karten: Link unter den Daten)

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.