Das schlaue Füchslein

Für den mährischen Komponisten Leoš Janáček waren nicht nur Sprachmelodien Grundlagen seiner Kompositionen. Das Meer, der Wald und der ganze Alltag spielte ihm Melodien zu, die er sich unentwegt notierte. Dabei stieß er auf das Phänomen der Übergänge, der Kippfiguren und des Bewusstseins, das seinen eigenen Gesetzen folgt. Kerstin Lücker hat die merkwürdige Oper „Das schlaue Füchslein“ daraufhin durchgesehen.

In einem Feuilleton mit dem Titel „Der Weg ins Bewusstsein“ beschreibt Janáček, wie lange es dauert, bis die Schläge einer Uhr in sein Bewusstsein vordringen:

Ich habe den ersten und zweiten Schlag „überhört“, und habe erst den dritten, vierten, fünften und sechsten gehört.

Vergebens haben sich der erste und zweite Schlag bis zu meinem Bewusstsein „durchgeschlagen“. Ich rechne aus, dass es ca. 3,5 Sekunden lang vergeblich schlug.

In unzähligen Feuilletons dieser Art zeichnete Janáček ähnliche Selbstbeobachtungen auf: Wie ein Höreindruck, ein Gedanke oder eine musikalische Idee im Geist auftauchen, sie die Schwelle des Bewusstseins überschreiten; wie sich Bewusstseinseindrücke verdichten oder Gedankenströme durch andere verdrängt werden.

Er beobachtet, was von innen ins Bewusstsein drängt:

„Die innere Umgebung […] Ich ergänze das um die Spuren aller Wahrnehmungsabläufe mit einem allgemeinen Begriff: alles Bewusstsein. Was immer in es eingedrungen ist – auch unbemerkt – zerrinnt, summiert, durchkreuzt, durchdrängt, verliert sich – aber verschwindet nie.“

Und er untersucht die äußere Wahrnehmung. Hier fragt er nicht nur nach dem Was, sondern auch dem Wie, also etwa den Einflüssen der Umgebung:

„Würde [ein musikalisches Motiv] anders klingen am Ufer der Moldau, anders an den Abhängen der Berge, anders beim Blick auf das stürmende Meer?“

Geradezu besessen übersetzte er, was er hörte, in Tonhöhen, Akkorde und Motive, seine sogenannten „Sprechmelodien“:

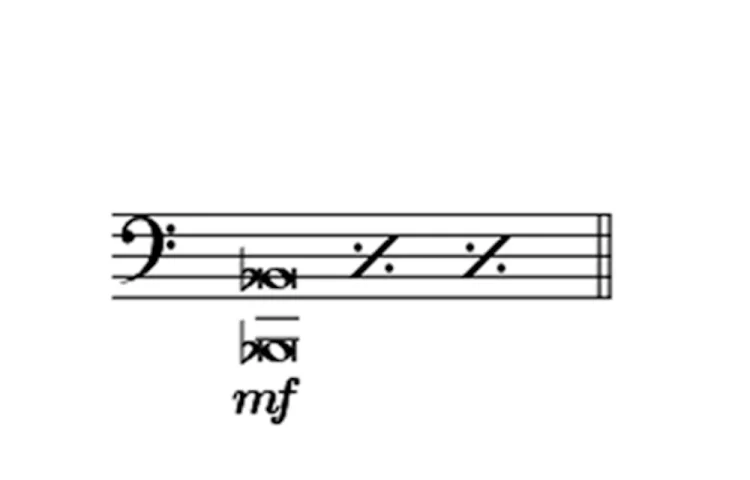

In der Nacht war es, als eine Wasserleitungsröhre in meiner Wohnung barst. Ich fürchte, überschwemmt zu werden. Mit hartnäckigem Rauschen zernagt der Strom das Eisen:

Und das durchbrechende Wasser gluckst und beleckt den Ausguss:

Schon ist es nahe daran überzulaufen!

Doch er notierte solche „Melodiefragmente“ nicht nur, sondern zählte sie auch, maß Zeitdauern und Rhythmen, z.B., wenn er Vögel beobachtete:

Ich suche den Sänger in einer Baumkrone.

[…]

Mir bleibt nichts, als die immer wieder neuen Melodiefragmente aufzuschreiben.

In zwei Minuten hat [das Vöglein] vierundvierzig [Melodiefragmente] gesungen. Dann ist es ins Gras hinuntergeflogen. Ein grüner Rücken, ein dünner Schnabel, schwarz funkelnde Augen. Eine Drossel.

Was mich erstaunt? Die Zahl unterschiedlicher Motive – Melodiefragmente, die haargenau wiederholt werden – Melodiefragmente, die immer durch eine Pause getrennt sind – und solche, die jedes Mal den Bruchteil einer Sekunde einnehmen.

Beim Blick auf die Werke Janáčeks kann es aufschlussreich sein, einen kleinen Umweg zu gehen. Kein Künstler arbeitet im luftleeren Raum, und natürlich bewegen auch Janáček die Themen, Diskurse und Fragen seiner Zeit. Dennoch überrascht es, wie sehr seine Arbeiten Übereinstimmungen mit verschiedenen Strömungen der Philosophie und der Psychologie aufweisen, die sich, eng miteinander verwoben, um die Wende zum 20. Jahrhundert im Raum Wien–Prag–Leipzig herausbildeten. Ein Raum, in dem die Werke Mahlers, Schnitzlers und Kafkas entstanden; ebenso wie die Arbeiten von Freud, Husserl oder Gödel. Sie alle verbindet ein Methodenwechsel, der in bedeutendem Maße auf das Denken von Johann Friedrich Herbart zurückgeht – eines Philosophen und Zeitgenossen von Hegel, der heute weitgehend vergessen ist. In Anknüpfung an Herbarts Psychologie entstanden die Voraussetzungen für die moderne Psychologie und Erkenntnistheorie. Etwas ähnliches geschah ungefähr zeitgleich in den USA mit den Arbeiten von Charles S. Peirce und William James, und so entdeckte man auf beiden Seiten des Atlantik etwas Neues: den Bewusstseinsstrom. Er wird in der Literatur von Schnitzler, Joyce und Woolf als Stream of Consciousness bekannt, und er steht im Zentrum der Phänomenologie Edmund Husserls, die zu einer der einflussreichsten Philosophien des 20. Jahrhunderts werden sollte.

Zum Ausgangspunkt der Untersuchung wurde die Wahrnehmung, die Art und Weise, wie sich im Bewusstsein unaufhörlich Vorstellung um Vorstellung aneinanderreiht und so unser Bild, unser Wissen von Welt und Wirklichkeit entsteht. Eine Frage, die Kant gestellt hatte, führte zu neuen Ansätzen in der Erkenntnistheorie und der Psychologie: Die Frage ob das, was wir wahrnehmen, außerhalb unseres Bewusstseins wirklich so existiert, wie es sich in unserem Bewusstsein zeigt. So etwa versuchte der Wiener Philosoph Franz Brentano in seiner „deskriptiven Psychologie“ die „Gesetze der Aufeinanderfolge unserer psychischen Zustände“ zu erfassen. Edmund Husserl, Brentanos Schüler, richtete den Fokus seiner Untersuchungen auf die sogenannte „Lebenswelt“: Unter dem Motto „zu den Sachen selbst“ forderte er, die Philosophie müsse die Alltagswelt in den Blick nehmen und beschreiben, auf welche Weise das, was wir wahrnehmen, im Bewusstsein erscheint.

Das hier nur angedeutete philosophisch-wissenschaftliche Programm schlägt sich in Janáčeks Arbeiten vielfältig nieder. Die Aufzeichnung der Sprechmelodien kann man durchaus als musikalische Beschreibung der akustischen Lebenswelt auffassen. Schließlich notierte Janáček nicht nur das, was gesprochen wurde, sondern alles, was irgendwie klingt: das Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Meeres, den Klang von Holz und Bäumen, Brunnen und Quellen oder sogar einer Tropfsteinhöhle. Bis er schließlich bei der Stille ankommt:

Auch die Gedanken werden stiller: von einem zum nächsten eine immer längere Pause – und plötzlich hören Sie es im eigenen Ohr „klingen“. Ein feines Tremolo von Tönen.

[…]

Das sind die Töne auf dem Weg zum Gedanken. Dieser geheimnisvolle Weg! Auf diesem Weg spielt das Blut auf einem winzig kleinen Instrument. Seinen Widerhall hören nur Sie ganz allein.

Etwa 30 Jahre später wird John Cage sich in einen schalltoten Raum begeben und feststellen, dass wir, wenn wir nichts hören, nicht „nichts“ hören, sondern einen hohen Ton, der vom Nervensystem kommt, und einen tiefen, den das Blut in unseren Adern erzeugt.

Ähnlich wie bei den Sprechmelodien ging Janáček auch bei seinen Aufzeichnungen der mährischen Volksmusik vor: Er sammelte Melodien, analysierte ihre rhythmischen Strukturen sowie die Art und Weise, wie diese improvisierte Musik ihre rhythmisch-melodischen Muster ständig variierte. Und schließlich konzentrierte er sich in seiner Musiktheorie auf das Geschehen im Bewusstsein, auf die darin auf- und wieder abtauchenden Vorstellungen. So lauten einige Titel der Aufsätze, die er zwischen 1884 und 1920 veröffentlichte: Von der vollendeten Vorstellung des Zweiklangs, Von der Vorstellung der Tonart, Über den Verlauf der geistigen Arbeit beim Komponieren, Das geistige, psychologische Wesen der musikalischen Vorstellungen.

Am Ende geht es Janáček bei allem Sammeln, Messen und Beschreiben darum, zu verstehen, auf welche Weise in akustischen Äußerungen „psychische“ Zustände zum Ausdruck kommen:

Die Sprechmelodie ist eine treue, augenblickliche musikalische Beschreibung des Menschen; sie ist seine Seele und all sein Sein in einer Fotografie des Augenblicks.

Und über die Rhythmik:

So liefert bereits der Rhythmus der gesprochenen Sprache das Dokument des Bewusstseins eines bestimmten Moments.

Was hat das alles mit dem Schlauen Füchslein zu tun?

Zunächst einmal kann man sagen: Die Oper macht es uns auch heute nicht leicht. Nicht ohne Grund hielt Max Brod sie nicht für bühnentauglich. Unter den Dramatis Personae findet sich kein Held mit seinen inneren Konflikten (sofern man den Ärger des Försters über die Füchsin, die ihm entwischt, nicht schon als Konflikt auffassen will; oder aber seine Melancholie über das Alter und die verlorenen Jahre seiner Jugend). Aber auch äußere Konflikte zwischen den Protagonisten fehlen, die im Verlauf der Ereignisse auf ihren Höhepunkt zulaufen. Niemand intrigiert hier gegeneinander, es gibt keine Machtkämpfe, die Frage, ob bzw. für wen die Geschichte am Ende gut ausgehen wird, stellt sich nicht wirklich. Als die Füchsin stirbt, hat das keine Folgen für den weiteren Handlungsverlauf.

Es ist vielleicht nicht von ungefähr, dass die „Sprechmelodien“, die Janáček täglich sammelte, wörtlich eher als „Melodiechen“ übersetzt werden müssten – man könnte auch „Melodiefragmente“, Melodiestückchen“ oder „Motive“ sagen. Auch in seiner Musik besteht das Material aus solchen eher kurzen Motiven, die harmonisch, melodisch, rhythmisch und der Klangfarbe nach variiert werden. Immerhin werden sie im Schlauen Füchslein ab und zu wiederholt, so dass man hier fast von einer Leitmotivik sprechen könnte. Auch diese Leitmotive aber verändern sich ständig, den musikalischen „Gedankenstrom“ unaufhaltsam weitertreibend, der sich manchmal verlangsamt, dann wieder beschleunigt, der mal tänzerisch wird, mal dramatisch – aber nur selten von Wiederholungen oder Schnitten unterbrochen. Allein die drei Akte sind durch ein kurzes Innehalten getrennt. Das erinnert an Wagners Musikdramen, etwa den als gigantischen, kontinuierlichen Musikstrom durchkomponierten Tristan. Anders als Wagner aber verkürzt und verdichtet Janáček jeden Moment der Handlung so stark, dass sich keine Arien oder Ensemblestücke, kein Sologesang, kein Orchesterzwischenspiel aus dem Schlauen Füchslein als eigenständiges Musikstück herauslösen lässt. An die Stelle der epischen Breite Wagners tritt hier Kürze und eine fast schon minimalistische Reduktion, was sich auch in der Instrumentierung zeigt, in einem oft stark ausgedünnten Orchesterstimmsatz.

Und die Handlung? Wozu dient das ungewöhnliche Setting des Schlauen Füchsleins in der Tierwelt? Auf welche Weise sind Mensch und Natur hier verbunden? Schauen wir genauer auf den Text.

Gleich zu Beginn, kaum hat der Förster die Bühne betreten und ein paar Worte gesungen, schläft er auf einer Lichtung im Wald ein. Was folgt, träumt er, von einem Bewusstseinszustand in einen anderen wechselnd, gleitet er in die Welt der Tiere. Als er wieder aufwacht, entdeckt er die Füchsin und nimmt sie mit nach Hause.

Von nun an schieben sich die beiden Welten nahezu unaufhörlich übereinander. Im Forsthaus plaudert die Füchsin ganz „menschlich“ mit einem Dackel über die Liebe; wobei der Dackel sich in seinem Leid in die Kunst flüchtet – eine Vorwegnahme oder auch das tierische Pendant des Schulmeisters, der später im Wirtshaus sein Liebesleid im Alkohol ertränkt.

In der Nacht verwandelt sich die Füchsin in ein junges Mädchen, um am nächsten Morgen wieder als Füchsin aufzuwachen. Ein Traum des Försters? Jedenfalls ein weiteres, sehr kurzes Hin- und Herblenden zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen.

Wieder im Wald, verjagt die Füchsin einen Dachs aus seinem Bau. Der Dachs, ein behäbiger, altgewordener Junggeselle, zieht mürrisch mit der Pfeife im Maul von dannen. Ende der Szene. Die nächste Szene beginnt als Blende aus der Tier- in die Menschenwelt: mit dem Auftritt des Pfarrers, „dem Dachs ähnlich und ebenfalls mit einer Pfeife“, wie es in der Regieanweisung heißt.

Der Schulmeister kommt betrunken aus dem Wirtshaus, hält die Füchsin (die sich hinter einer Sonnenblume versteckt) für seine geliebte Zigeunerin. Die Szene ist komisch. Aber sie verweist auch in einer Art Selbstreferenz auf das Thema der Oper: Darauf, wie schwierig es ist, wahr und falsch zu unterscheiden, Wirklichkeit, Erinnerung oder Fantasie: „Entweder ist mein Schwerpunkt auf einmal schwankend geworden, oder die Erde dreht sich von West nach Ost. Irgendwas ist heute nicht in Ordnung.“ – singt der Schulmeister. Direkt im Anschluss verlässt der Pfarrer das Wirtshaus. Als er die Augen der Füchsin im Gebüsch aufleuchten sieht, erinnert auch er sich an eine unglückliche Liebe.

Die menschlichen Protagonisten geraten im Schlauen Füchslein im Schlaf träumend oder betrunken in die Tierwelt, in Momenten also, in denen der Gedankenstrom ausschweifend und fantasievoll wird. Die Tiere dagegen sind wie Kippfiguren gezeichnet: Mal verhalten sie sich menschlich, dann wieder sind sie ganz Tier. Etwa, wenn die Füchsin als Gefangene im Forsthaus vor den Hühnern sozialistische Reden hält, um im nächsten Moment ein paar Hennen totzubeißen und anschließend in den Wald zu fliehen. An manchen Stellen verdichtet Janáček dieses Hin- und Herkippen auf zwei Dialogzeilen. So sagt der Fuchs, als er um die Liebe der Füchsin wirbt: „Sie sind das Ideal einer modernen Frau! Rauchen Sie vielleicht?“ Sie verneint „Noch nicht“. Daraufhin der Fuchs: „Mögen Sie Kaninchenfleisch?“

Die Füchsin erlebt ihre eigenen Verwandlungen. „Im Forsthaus lebte ich, als sei es mein Zuhause. Bin dort aufgewachsen. Bin menschlich erzogen worden.“ sagt sie zum Fuchs. Doch der Förster hat sie schlecht behandelt. „Da bin ich abgehauen. Und seit dieser Zeit bin ich ein Tier! Der Wald war schwärzer als die Nacht, und ich habe mich frei gefühlt!“

In den Augen des Försters ist die Füchsin zunächst Beute (Objekt seiner Sehnsucht, seiner verlorenen Jugend), dann wird sie zur Nemesis: „Lass mich damit in Ruhe; eine Bestie ist sie geworden, ich bin froh, dass ich das Mistvieh los bin. Besser nicht dran denken.“ – schimpft er am Ende der ersten Wirtshausszene. Später wird sie von einem Landstreicher erschossen, sie endet, ganz banal, als Pelzmuff.

Im Spiel mit den Bewusstseinszuständen, mit Wirklichkeit und Traum, Märchen und Fantasie innerhalb der Oper durchbricht Janáček an zwei Stellen sogar die vierte Wand, die das Bühnengeschehen von den Zuschauern trennt. Einmal im 2. Akt: „Du wirst sehen, Schlaukopf, man wird einmal Romane, ja ganze Opern über dich scheiben“. Dann in der allerletzten Szene, als der Förster im Traum zu einem Nachkommen der Füchsin sagt: „Aber diesmal werde ich dich besser erziehen, damit die Leute nicht in der Zeitung über uns schreiben.“ – womit er auf die Quelle des Stoffs anspielt, auf die als Fortsetzungsgeschichte in einer Brünner Tageszeitung erschienenen Cartoons über Das schlaue Füchslein, die Janáčeks Musikdrama als Vorlage dienten.

Am Ende der Oper kehrt der Förster in den Wald zurück. Er hängt einer Erinnerung nach und fragt: „Ist es ein Märchen oder die Wahrheit?“ Dann, wenig später, gleitet er vom Wach- in den Schlafzustand. Im Traum begegnet er einem Jungen der Füchsin, das ihr „wie aus dem Gesicht geschnitten“ ist. Er lässt das Gewehr fallen, und es bleibt offen, ob er aus dem Schlaf je wieder erwacht.

Sollte man die Oper als frühe Form einer Stream-of-Consciousness-Erzählung rezipieren? Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf, wie die Übersetzung des Titels näher am Original lauten würde, als „Abenteuer am Bewusstseinsstrom“?

Es spricht einiges dafür. Das literarische und ethnographische Werk Janáčeks besteht aus einer Sammlung unzähliger festgehaltener Momente, „Fotografien des Augenblicks“. Das Unbestimmte, die Veränderung prägen alles, was er beobachtet, wie Gedanken, die immer nur für wenige Sekunden im Bewusstsein sind, um gleich von anderen verdrängt zu werden. Im Schlauen Füchslein werden solche sich ständig verändernden Momente zum Prinzip, das die Handlung vorantreibt, und zwar sowohl auf der musikalischen Ebene als auch auf der des Textes. Wissen ist flüchtig, und Wahrheit etwas, das man im Augenblick erfasst, um es im nächsten sofort wieder zu verlieren.

Dieser Text ist als Originalbeitrag für das Programmbuch der Neuinszenierung von Barrie Kosky an der Bayerischen Staatsoper entstanden. Premiere: 30. Januar 2022.

Letzte Änderung: 27.01.2022 | Erstellt am: 27.01.2022

DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN

(PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY)

Oper in drei Akten von Leoš Janáček (1924)

Text vom Komponisten nach Rudolf Těsnohlídeks Novelle

„Die Abenteuer der schlauen Füchsin”.

In tschechischer Sprache

Mit Übertiteln in deutscher und englischer Sprache.

Neuproduktion.

Einführungen zu DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN

3., 6., 10., 12., 15.2.22 und 11., 16.7.22, jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn im

1. Rang im Vorraum zur Königsloge

Premiere am Sonntag, 30. Januar 2022, 19.00 Uhr, Nationaltheater München.

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.