Da tranken sie ihr Sterben

Alban Nikolai Herbst erlebt Michael Thalheimers Tristan und Isolde an der Deutschen Oper Berlin. Zwischen Lichtmüsliwand und Bühnenpsychologie, zwischen Liebestod und Bühnenkitsch: ein leidenschaftlicher Bericht über eine Inszenierung, die alles will – und doch am Wesentlichen vorbeizielt. Musik grandios. Regie fatal. Lesen Sie, warum man für diese Tristan-Deutung besser eine Sonnenbrille braucht.

Per la terra di maggio

l’arcadore in gualdana

va caendo vivanda.

A convito selvaggio,

in contrada lontana,

un cor si domanda…

D’Annunzio, Ricordi, → Zandonai, Francesca da Rimini

Um gleich zu Anfang – denn dies wird ein harter Verriß (nicht indes der musikalischen Realisierung; zu mindestens zwei Dritteln war die grandios) – … um also gleich zu Anfang meine Position klarzustellen, meine, präziser formuliert, Grundauffassung für Inszenierungen im weitesten Sinne archetypischer Opern, also solche einer prinzipiellen Weltauffassung … für diese sei hiermit gesagt, daß ich jede Inszenierung für falsch halte, die nicht Menschen im Publikum bedenkt, die solch ein Stück zum allerersten Mal sehen und hören, so daß es für sie entscheidend sein kann, ob die Vorführung für ihr weiteres Leben referentiellen Charakter bekommt, etwas, das sich niemals wieder vergißt – oder ob man sich von einer Inszenierung derart abgestoßen fühlt, daß man das Werk gleich selbst mit in die Tonne kippt oder sonstwie im Geiste entsorgt.

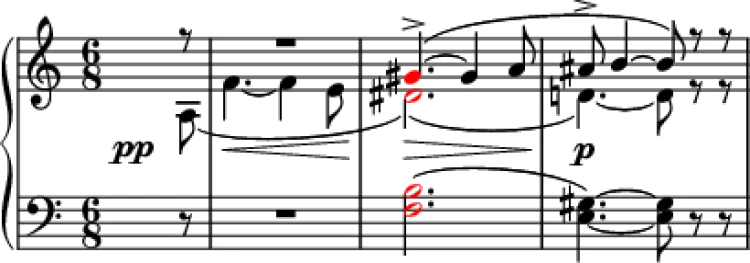

Wer meine Auffassung nicht teilt, kann selbstverständlich zu einem ganz anderen, nun jà, „Urteil“ kommen; unstrittig wird sicher bleiben, daß Tristan und Isolde zu solchen archetypischen Werken gehört; hier wurde sogar – vermittels eines einzigen Akkordes.

nicht „nur“ der gesamten Musikgeschichte eine neue Richtung gegeben, sondern imgrunde alles vorbereitet, was nachher „Musiktheater“- und vor allem auch Filmmusikwirklichkeit wurde. Denn „der Tristan“ greift in die tiefsten Sehnsüchte der Menschen hinein, dort, wo sie sich eigentlich schützen möchten, es aber nicht mehr können, und zwar wegen eines einzigen geworfenen Blickes. So wunderbar sie nämlich auch ist, diese Liebe auf den ersten Blick (ja, es gibt sie! und nicht nur auf der Bühne, bisweilen sogar mehrfach) – für unsren Alltag und sein „kleines menschliches Glück“ ist sie eine ebensolche Katastrophe wie die Sexualgewalt verheerend (an die sie sich nicht selten bindet) für egal welches Sozialgebilde, das sie regulieren will. Und mitunter muß. Deshalb hätte der Liebestrank tatsächlich, wie laut Programmmheft Thomas Mann formulierte, auch pur aus Wasser bestehen können. Der bindende Zauber, erzählt Luc Joosten, der Genfer Dramaturg, zurecht, steigt auf aus den Augen: „Isolde wird durch Tristans Blick buchstäblich und im übertragenen Sinn entwaffnet (…).“ Umgekehrt gilt dies genauso. Bei Gottfried von Straßburg, auf den sich Wagner bezog, heißt es:

Da tranken sie ihr Sterben,

ihr Leid, ihr Leben,

ihr Glück und all ihr Sein.

Der Trank war beider Not,

ihr Heil – ihr Leben – ihr Tod.

Die folgenden Verse sind überwältigend, deshalb hier im Original:

dô spranc diu minne alsô gemeit

in ir beider herze breit,

daz ir ir zît nimmer mêre

entslîch von einander wære.

„Da sprang die Liebe mit solcher Macht in beider Herzen, daß sie voneinander lassen niemals mehr konnten“: Es gibt daraus kein Entkommen.

Und auch, daß Liebe – und vielleicht erst recht in ihrer Eros-Gestalt – an Thanatos’ Seite, des Todes, gehört, nämlich in der Fruchtbarkeit der Vulkane – noch in Zandonais Vertonung deutet D’Annunzio, siehe oben das Motto, es an: Der Bogenschütze (Amor) zieht auf Beute aus – ist Menschheitserfahrung seit je. So daß Michael Thalheimer, der Regisseur, ja recht hat, wenn er Requisitentheater verabscheut, alles weghaben will, was von der psychischen Grundbewegung ablenkt oder ablenken auch nur könnte, die auch und gerade hier eine zumal mystische ist – und mythische ja sowieso. Und also will er nicht, wie ihm oft zugeschrieben, „minimalistisch“, sondern mit äußerster Reduktion arbeiten, und ich … ich gehe dabei komplett mit, unterschreibe nahezu alles, was er, jedenfalls im Programmheft, zu dieser Oper sagt (Wagner nennt sie „Handlung“, nicht Oper oder gar, wie sonst sehr gern gegroßkotzt, „Bühnenfestspiel“).

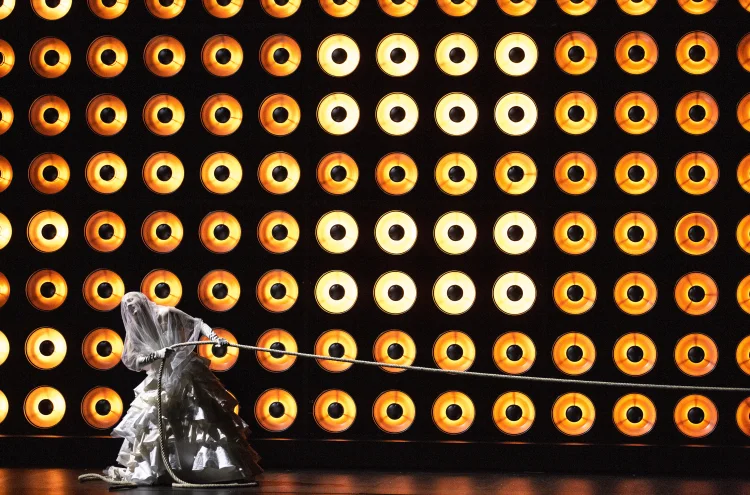

Und aber was tut er, Thalheimer also? Er klotzt, und zwar brutal, ja grob – und das so ungeheuer flutlichtstrahlend, daß लक्ष्मी, meine Begleiterin, hinterher Kopfschmerzen hatte. Außerdem waren auf der Bühne die handelnden Personen mitunter kaum zu erkennen, wenn sie beinah scherenschnitthaft vor den … ja was ist das, aus was diese Wand gefertigt wurde und vor dem sie da stehen? Sind es – vom Bühnenboden bis hoch ins noch sichtbare Oben – zu Strahlern umgebaute Wikingerschilde? Wozu, wozu? Oder sind es überdimensierte → Müslikringel? All das ist einfach nur furchtbar.

Wenigstens hätte die Deutsche Oper auf dem Spielplan eine Triggerwarnung verlauten lassen müssen: „Bringen Sie sicherheitshalber eine dunkle, sehr dunkle Sonnenbrille mit“ – wir, meine Begleiterin und ich, hätten es ganz gewiß getan. So mußte लक्ष्मी leider leiden; ich meinerseits hörte meist mit geschlossenen Augen zu oder starrte auf die etwas weniger erhellten Buchstabenstreifen, nämlich der deutschen Obertitel links. Was auch wieder blöd war, weil mir dann an einigen Stellen Wagners schwülstige Verse nur allzu, allzu deutlich wurden (es gibt auch gute, zugegeben – nicht viele, aber wenn, dann sind sie tatsächlich ergreifend) –

– … aber meine Güte, nach dem, ich schreibe für den Trank mal, wie von Drogen, Schuß – … nach diesem Schuß also, wenn die beiden ihre Liebe … nein, nicht zu spüren beginnen, sondern das, was längst war, erkennen: einander erkennen – mit welchem Vokabular tun sie’s hier denn? – es ist rein zum Verzweifeln:

Süsseste – Trautester – wogend – schwellendes – schmachtende – Jach in der Brust …

„Jach“, du meine Güte Jach ..! Aber paßt „natürlich“ zu der viel späteren, genauso verklemmten Sexual-, nämlich scheinbar erotischen Verführungs“moral“ der vorpubertär öden Blumenmädchen im zweiten Aufzug des Parsifals …

Ich bin nur froh, daß mein fünfundzwanzigjähriger Sohn nicht dabei war; für diese Stanzen hätte ich mich andernfalls in Grund und Boden geschämt, also dafür, ihnen etwas abgewinnen zu können. Und meine Begleiterin – es war für sie der erste Tristan – … sie also, mit schiefem Lächeln, nachdem der erste Aufzug (endlich) zuende: „Ein ziemlicher Kitsch.“ Lachen müssen habe sie während der Aufführung auch immer wieder, weil vieles so unfreiwillig komisch gewesen … Meinen Ärger darüber (ich hatte sie in den Tristan sozusagen einweihen wollen, initiieren – eine Inszenierung in Bremen, Ende der Siebziger von Peter Brenner, hat mich dem Operngenre ein- für allemal verfallen lassen; Hermann Michael hat damals dirigiert) – meinen Ärger also kriegt der Regisseur jetzt ab. Aber mit Recht; lesen Sie noch einmal meine Eingangsbemerkung.

Doch bei der protzigen Lichtmüsliwand bleibt es ja nicht. Da ist auch noch das Seil, genauer: ist ein Tau. Was immerhin, wenn auch das einzige, ist, das uns zeigt, daß wir uns anfangs auf einem Schiff befinden und danach an Meeresküsten. Aber wieso schleppt Isolde es, über ihre Schulter sehr schwer zerrend, sogar in das instrumentale Vorspiel hinein? – dessen Schönheit sie damit völlig zerstört, weil man sich notgedrungen fragt, ob die Hohe Frau wohl dabei sei, Segel zu setzen. Für eine Frouwe Isolde ist sowas an sich keine Arbeit. Wobei es eh mehr aussieht, als sollte sie ein Holsteiner Pferd oder sonstiges Kaltblut geben, das irgendwas den Fluß hoch treidelt. Ja, „Fluß“, wieso Fluß? Oder ist sie eine Gefangene? Eigentlich gibt das die Handlung nicht vor. Zumal im dritten Akt der Tristan dieses Tau zieht; dabei ist er da schon schwerst verwundet. Immerhin wurde Wikingers Müslikringelwand zur Zimmer- oder Saalkassetten-, vielleicht auch einer Verliesdecke, die ihn und uns mit Blendung nicht mehr quält, vorübergehend jedenfalls. (Wohltuend rieselt links hinten sogar ein lindernder Nebel herunter. Vielleicht solln wir doch noch in Stimmung geraten … ).

Also, ich kam und kam zu keiner Erklärung. Nachher die halbe Nacht hindurch schlug ich mich von einer auf die andere Seite. Frühmorgens endlich, es war kurz nach sechs, las ich das Programmheft und … ahhhhhh, verstand! Aber kann das sein? Hat Thalheimer deshalb ..? Wie blöd wäre das denn?! Oder hat Herrn Joosten, denn sein Text ist ja tol, eine, sagen wir, „Interpretationsverzweiflung“ getrieben? Er sah, was Thalheimer da machen ließ, Isolde also und Tristan, und brauchte schon in Genf zumindest irgend eine Erklärung. Die sei hier nun zitiert:

Wagner hat (…) die wesentliche Dimension des menschlichen Liebesverlangens ausgelöscht. Dadurch erscheinen Liebe und Sehnsucht immer auch als schwere und große Last, die man sozusagen an einem Seil hinter sich herzieht (…).

Nur heißt halt „sozusagen“, daß man es nicht tut, nicht wirklich, sondern es so im übertragenen Sinn nur beschrieben bzw. empfunden wird. Und dann … ja dann – darf ich es eben nicht vorführn lassen. Für Thalheimer indes ist immer noch, scheint es, „alles ein Text“. Unterdessen „lesen“ wir uns ja auch, ob wir zum Beispiel Männlein, Weiblein, Sächlein oder alles drei sind. Wir also auch sind ein Text. Den Lektor freut das, den der Welt. Und hat den Rotstift schon in der Hand, um uns womöglich zu streichen −

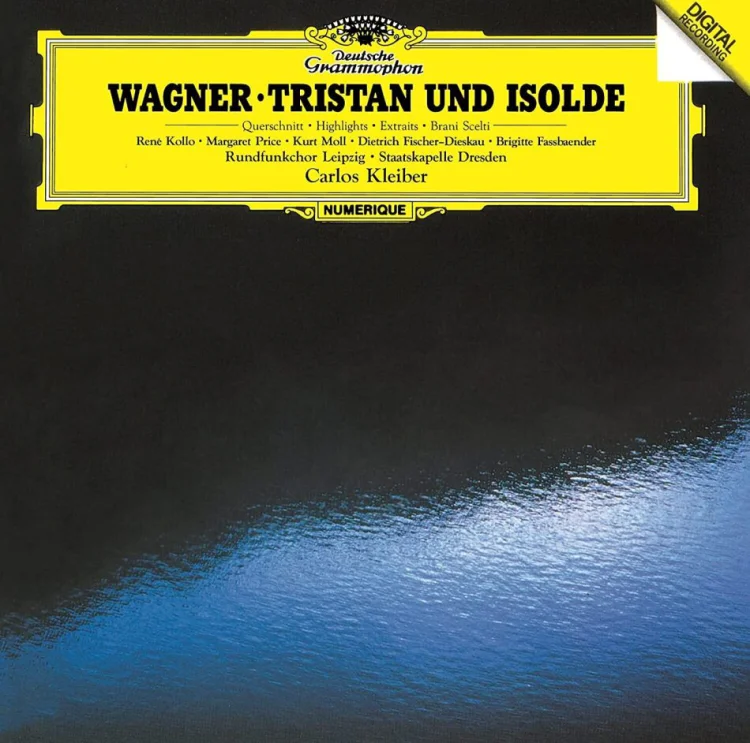

− besser, schnell in den zweite Aufzug zurück. Denn musikalisch wird es da sensationell, teils auch mimisch. Donald Runnicles jedenfalls reicht hier mit seinem Orchester sogar an meine Referenzaufnahme heran, Carlos Kleiber, Staatskapelle Dresden 1980/82, Moll, Fassbaender, Price, Fischer-Dieskau – die jetzigen Sängerinnen und Sänger hingegen tun’s nicht unbedingt, aber eben doch fast. Vor allem Thomas Lehmans Kurwenal überzeugt nahezu durchweg; ihm macht sogar diese Lichtwand nichts aus: Die singt er sozusagen weg. Derart glaubhaft seine Stimmkraft und -schönheit, aber auch die sonstige Präsenz. Indessen Irene Roberts als Brangäne immer etwas steif wirkt, fast ein bißchen frühandroid. Und ihr berühmtes „Habet acht!“ schallt von leider viel zu nahe, fast, als wäre es elektronisch verstärkt; es dürfte aber nur aus der Ferne wehen, heranwehen gleichsam. Das war für diesen unter Runnicles Führung so exzeptionell gelungenen Aufzug, daß लक्ष्मी wirklich weinen mußte, endlich tief berührt war … dafür bißchen schade, so schön Frau Roberts immer auch singt – und „natürlich“, daß da immer noch und weiter diese grelle, blendende Wikinger-als-Kringelwand nervte – die vielleicht wegen der, sagen wir, „Grundformen“ an die beiden aufeinanderprallenden Planeten oder Sonnen anspielen soll, von denen das Programmheft herumschwadroniert, peinlicherweise, weil, daß (so das drin abgedruckte Zitat von Michael Shara:) bei „einer solchen Kollision (…) es zu einem wundervollen Vermählungstanz der beiden Sterne kommt, die in eine Vereinigung der beiden Partner mündet“ … – ja, लक्ष्मी, ja, ja, ja! – der furchtbarste Kitsch ist – zumal dieses Geseier allein aus einem, wenn man ihn abklopft, (weil das All weht, nicht der Atem:) ausgesprochen schiefen Vers abgezogen wurde:

in des Weltatems wehendem All

Das Weltall weht? Nö, wirklich nicht. Doch dieses einmal beiseite – warum hat niemand drauf geachtet – und vor solcher Ähnlichkeit dringend, dringend gewarnt – daß Elisabeth Teige als Isolde vor dieser mir immer noch entsetzlicher gewordenen Lichtwand jetzt aussieht wie, ja!!!!! – Alice Weidel!!!!? Im ersten Aufzug war das noch nicht so. Doch jetzt im zweiten … – : Profil, Statur, Frisur, alles stimmt. Daran ist natürlich Frau Teige nicht schuld, auch wenn sie im ersten noch vor Haßrede strotzte, sondern allenfalls die (im Programmeft nicht genannte) Maske; ich würde auch gar nicht darauf eingehen wollen, wäre nicht plötzlich als Melot auch Christian Lindner noch auf die Bühne gestürmt, um furchtbar an Olaf Scholz … – sorry, König Marke zu verzweifeln. Der immerhin sieht dem Exkanzler ähnlich nun nicht. Zumal ihm, Georg Zappenfeld, die Lichtwand so wenig wie Kurwenal ausmacht. Seine Präsenz, stimmlich wie als Rolle, ist unantastbar hehr – und auch Dean Murphys Melot, sanglich, ohne Fehl. Und trotzdem, ja, umso schlimmer: Hat denn da keiner geguckt, nein: gekuckt???

Und weil wir schon mal dabei sind, vielleicht ein weiterer Blick auf den Kitsch. Weshalb denn in Wahrheit der „Verzicht“ und die Schuld? Wovon soll er, der Kitsch, hier denn ablenken? Davon vielleicht, daß wir diese fast tiefste aller Opern der Liebesbeziehung Wagners zu Mathilde verdanken, der Frau seines Förderers und Freundes Otto Wesendonck? Also von einem tatsächlich Verrat? Höchst unwahrscheinlich, daß der beiden Affaire, wie gern behauptet wird, „rein platonisch“ blieb: Schon an den Rand der Liebesszene von Siegmund und Sieglinde, in der Walküre, hat der Komponist „GSM“ geschrieben (Gesegnet sei Mathilde). Und Im Treibhaus gar, das dritte der fünf Wesendonck-Lieder (nach Gedichten Mathildes), ist Tristan und Isoldes quasi kompositorischer Nukleus. Da bekommt nun Markes Klage einen völlig anderen, nämlich geerdeten Klang, wenn Otto Wesendonck es ist, der spricht:

Mir dies?

Dies, Tristan, mir? —-

Wohin nun Treue,

da Tristan mich betrog?

Wohin nun Ehr’

und echte Art,

da aller Ehren Hort,

da Tistan sie verlor?

Und das, diese Tragik, nun kitschig von Thalheimer in einem, mal ehrlich, „Konzept“ verbrämt? Ja, lesen Sie’s nach: Die Figuren (Figuren!!!) seien, sagt er, „eine Art Mensch“, Art …. So viel Verrat dann – an den Menschen noch, uns allen, die im Publikum saßen! Ich zitiere mal vollständig und hoffe, daß Sie kotzen:

Tristan und Isolde sind keine Theaterfiguren, die gewöhnliche Menschen darstellen. Vielmehr sind sie eine Art Idee von Menschen und von außergewöhnlichen Situationen, die über das Alltägliche hinausgehen. Die Liebe, die sie erleben, ist daher von einer anderen, höheren Ebene.

Womit wir denn, um Herrgöttinswillen, beim Übermenschen wären. Ja, merkt der Typ denn nicht, wie faschistoid das ist? – Nein, er merkt es so wenig, wie er begriffen hat, daß Konzeptkunst prinzipiell contradictio in adiecto ist. Er meint es wirklich gut.

Doch wird’s noch immer, immer schlimmer. Jetzt wollen die zwei Liebenden vermittels Messerchen Selbstmord begehen, mit denen sie sich allen Ernstes die Pulsadern aufschneiden, na klar vor unsern Augen – doch erstens nicht nur die, sondern beide schnibbeln sich – es lebe der Splatter – je die Oberarme bis hoch ganz zu den Schultern auf, ohne zumal, daß es irgendwas bringt … außer, daß Tristan (Clay Hilley) sich mit unten angewinkelt abgespreizten Oberarmen langsam um sich selber dreht, als ob er den Rock eines Derwisches trüge, den er natürlich nicht trägt, aber wahrscheinlich eine Pampers unterm Hosenboden. Als ein als Robert Bolts Kleiner Dicker Ritter verkleideter, halt leider wirklich adipositaler Bub bekommt er auch nicht die nötige Schnelligkeit hin. – Es wird mir, nebenbei bemerkt, sowieso immer unbegreiflich bleiben, wieso manche Regisseure die Würde der ihnen anvertrauten Darstellerinnen und Darsteller wenn nicht zer-, so doch gundlegend verstören und wieso die es mit sich machen lassen, anstelle solchen Typen links und rechts mal eine zu knallen. „Manchmal“, erklärte einst eine Gefährtin von mir (eine heute, wohlgemerkt, Psychoanalytikerin), „hilft Gewalt.“ Und लक्ष्मी, nunmehr, sprach: „Also der attraktive von beiden ist doch nun wirklich König Marke!“ In der Tat war Isoldes Wahl in keiner Weise nachvollziehbar. Zwar singen taten beide famos; Marke allerdings mit mehr Leid – einem, das eben nicht „schmachtet“, sondern zusammenreißend sich aushält und deshalb dann später auch großzügig wird.

Das kam durch in dieser Inszenierung. Doch ich bezweifle, daß Herr Thalheimer auch nur den kleinsten Finger mit im Spiel dabei hatte.

Und dann das schlimmste! Ich habe aber nur das Ergebnis gesehen, nicht das Geschehen. Denn als Frau Teige den Liebestod sang, schloß ich abermals die Augen – um nicht allezeit erneut in diese sch..ßgrelle Lichtwand schauen zu müssen. Ich öffnete sie erst wieder, als des dreigestrichenen Unbewußten C verklungen im orchestralen Abgesang war – und was sah ich? Links und rechts, isoldkiefernabwärts, Ströme, ganze Ströme Bluts – als hätte sie sich, während sie sang, die Halsschlagadern aufgestochen. So muß es auch gewesen sein. Das kurze, sehr kurze Nachspiel ertrank dann darin – das eigentlich einen Vorhang verlangt. Man hört ihn in ihm nämlich fallen. Er tat es aber nicht. Statt dessen ging schnöde KLACK das Licht aus.

Brüllender Jubel für die Musik. Als das Regieteam auf die Bühne kam, hielten sich Jubel indes und ein rasendes Buhen, an dem ich wütend mittat, die Waage.

P.S.:

Es war eine Premiere, ja. Aber keiner Neu-, sondern einer Gemeinschaftsinszenierung mit dem Grand Théâtre de Génève, wo Thalheimers Inszenierung bereits im vergangenen Jahr stattfand und zu der es auch Einsichten auf Youtube sowie vor allem längst schon Kritiken gibt. Dafür, eine Inszenierung zu besprechen, die sehr viel später auf einer zweiten Bühne Premiere hat, ist etwas mißlich, weil man sich beherrschen muß, nicht vorher Kritiken zu lesen. Bis zum Tag der Berliner Premiere war mir das immerhin gelungen, dann spickte ich doch – und fand zwei grundverschiedene. Der Fairness halbe seien hier beide verlinkt, die halbschlechte wie die sehr, sehr gute. Das ist auch dann ihr Recht, wenn sie irrt. (Die Musikerinnen und Musiker waren selbstverständlich nicht dieselben).

Letzte Änderung: 04.11.2025 | Erstellt am: 03.11.2025

Richard Wagner

Tristan und Isolde

Eine Handlung in drei Aufzügen

Premiere am Grand Théâtre de Genève am 16. September 2024

Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 1. November 2025

Inszenierung Michael Thalheimer Regieassistenz Wolfgang Gruber Bühne Henrik Ahr Kostüme Michaela Barth Licht Stefan Bolliger Dramaturgie Luc Joosten, Jörg Königsdorf Chöre Jeremy Bines, Chor der Deutschen Oper Berlin Tristan Clay Hilley König Marke Georg Zeppenfeld Isolde Elisabeth Teige Kurwenal Thomas Lehman Melot Dean Murphy Brangäne Irene Roberts Ein Hirt Burkhard Ulrich Seemann Kangyoon Shine Lee Steuermann Paul Minhyung Roh

Orchester der Deutschen Oper Berlin, Sir Donald Runnicles