Als Traduktionismus kann man die künstlerische Marotte bezeichnen, um jeden Preis etwas aus dem einen in ein anderes Medium, Material oder auch eine Struktur zu übertragen. Zur Masche wird Traduktionismus dort, wo es um möglichst spektakuläre oder originelle Übersetzungen geht, meint Christian Janecke.

Wenn ›Traduktion‹ eher ungebräuchlich für ›Übersetzung‹ steht, kann die wortschöpferische Steigerung bzw. Verabsolutierung zu ›Traduktionismus‹ die Marotte bezeichnen, um jeden Preis etwas aus dem einen in ein anderes Medium, Material oder auch eine Struktur zu übertragen.

Nun sind Übersetzungen als solche alles andere als verwerflich. In bezug auf Sprachen sind sie Alltag, gar Motor von Kultur. Wir finden auch nichts dabei, dass Kinofilme im Fernsehen gezeigt oder auf dem Laptop angeschaut werden können und dabei technisch-medialen, aber immer auch ästhetischen Übersetzungen unterliegen.

Im künstlerischen Sektor mag es zwar zum guten Ton gehören, Übersetzungen stirnrunzelnd zu begegnen, die nicht ausdrücklich als solche auftreten; und Innovationsfanatiker oder Genieästhetiker blicken eher verächtlich auf bloße Zweitverwertung eines Inhalts (oder auch einer Form) in anderem Material, anderer Technik bzw. anderem Medium; sie murmeln dann abschätzig, etwas sei bloß »dasselbe in Grün«. Doch man sollte zugeben, dass in der mit solcher Übersetzung einhergehenden Entlastung von Neuerung historisch gesehen Zivilisiertheit und Kultivierung allerorten zunahmen. Wahrscheinlich könnte man eine Geschichte der Einfälle und Neuerungen in der Kunst auch als eine Geschichte jener willkommenen Kollateralschäden oder, freundlicher ausgedrückt: jener ästhetisch verdienstvollen Emergenzen beschreiben, die sich aus schierem Übertrag bereits vorhandener Ideen in ein ungewohntes Medium, in ein dafür bislang von niemandem verwendetes Material ergaben. Dass eine Darstellung zuerst vielleicht in Form eines Ölgemäldes, später im mannigfach variierten Kupferstich, schließlich als Intarsienarbeit oder als schnödes Puzzle vorliegt, erinnert uns an die distribuierende, Filiationen füllende Funktion solch übersetzenden Weiterreichens.

Von anderer Art sind die ambitionierten Versuche seit der Moderne, Geschmäcker, Klänge, Farben, Stimmungen gültig ineinander zu übersetzen. Obwohl die synästhetisch gedeckten Begründungen für solche Unternehmungen stets angreifbar blieben (wie klingt schon ›Gelb‹?), belegen sie das legitime und fruchtbare Interesse sowohl an dem, was sich durch eine entsprechende Übersetzung erhält, als auch an dem, was sich dadurch abwandelt oder schon per Medium neu entsteht.

Ein in solcher Tradition stehendes typisches Szenario ist heute, dass der einen Ausstellungsraum Betretende vielleicht von einem tiefen Ton begrüßt wird und er, neugierig wie es dazu kam, erfährt, dass beim Betreten des Raumes sein Körpergewicht gemessen und übersetzt worden war. Der Dürftigkeit sind hier gar keine Grenzen gesetzt, insbesondere auf dem Gebiet der Klangkunst oder auch interaktiver Installationen. Die dabei verschiedentlich provozierte Wechselwirkung zwischen entsprechenden Daten und der Kenntnisnahme ihrer Übersetzung durch den Betroffenen (etwa des Herzschlags in laute Töne) kann sich leicht aufschaukeln, was in diesem Zusammenhang gern als kunstnahes Moment der Autarkie und Eigengesetzlichkeit, gar der Autopoiesis beschworen wird, ohne dass man es mit viel mehr als jenem trivialen Rückkopplungseffekt zu tun hätte, den jede Krankenschwester einkalkuliert, deren Patient den Zeiger des Blutdruckmessgerätes verfolgt, um just daraufhin mit verändertem Blutdruck zu reagieren.

Mitunter bekundet sich künstlerischer Traduktionismus auch als latent sammlerischer Wissenschaftshabitus. Es werden dann beispielsweise Sozialdaten und ähnliches Informationsmaterial vergleichbar prozessiert wie zu Zeiten Kandinskys vielleicht Farben, denen man Töne, oder Worte, denen man Farben unterlegte.

Man erinnere sich an die Mitte der 1990er Jahre, als zum Beispiel Ute Weiss-Leder noch ebenso skrupulös wie naiv daran ging, Menschen in New York auf ihre Tätowierungen anzusprechen, um nach Möglichkeit sogleich auch ihre Kücheneinrichtung fotografieren zu dürfen. Damals waren die Vergleichbarkeiten entsprechender Stilistiken auf Oberarmen und Stühlen durchaus angreifbar, insbesondere unter Zugrundelegung verlässlicherer Praktiken einer Visuellen Soziologie. Und dennoch waren solche künstlerischen Experimente noch weit entfernt von jenem Traduktionismus, der heute vor dem Hintergrund ubiquitärer Informationsmöglichkeit Künstler dazu verführen kann, einem nunmehr promiskuitiv alles verwertenden ›Visuellen Soziologismus‹ stattzugeben. Aus der Poesie einer Übersetzung von Fakten gehen weder diese, noch geht jene unbeschädigt hervor.

Zur typischen Masche wird Traduktionismus aber erst dort, wo Praktiken eines entfesselten Übersetzens ins Haus stehen, wie sie bislang eher für Bereiche des Kitsches oder der Eventkultur maßgeblich waren – für Ersteres mögen in Wolle gestickte Motive von Rembrandt stehen, für Letzteres gekachelte Messestände in der Manier von Hokusais Großer Woge oder die Fähigkeit von TV-Show-Kandidaten, wiedererkennbar den Anfang von Mozarts Kleiner Nachtmusik zu pupsen.

Auch Bildende Künstler gefallen sich zunehmend darin, möglichst spektakuläre oder originelle Übersetzungen bzw. genauer: Übersetzungskontexte zu ersinnen. Denn es geht dabei ja nicht um Tugenden des Übersetzens, zu denen man Angemessenheit, Ähnlichkeit, Kongenialität der Übertragung rechnen könnte. Vielmehr sollen nur möglichst kuriose oder abwegige Verhältnisse zwischen Ausgangs- und Zielsprache oder, allgemeiner, zwischen Ausgangs- und Zielmedium bzw. -material etabliert werden.

Ein Beispiel gibt Christoph Brechs Opus 110a (2001), eine Videoarbeit, die uns zur – im Titel der Arbeit benannten – Musik Schostakowitschs nichts anderes als die bildfüllend nahansichtige Einstellung der Kamera auf einen Ausschnitt der Rückenpartie des Dirigentenfracks zeigt. Die kleinen, aber vielfältigen Bewegungen, Fältelungen und Kräuselungen des dunklen Tuches wollen als polymorphe Übersetzung gelesen werden: zunächst der Musik in körperliche Manifestationen (obgleich doch der Körper des Dirigenten seinerseits die Musik erst gestisch anleitet) und wiederum besagter körperlicher Manifestationen in die textilen Bedingungen des symmetrischen Fracks, so als könne dessen schwarzer Grund mit Rücken- und Façonnähten seismografieren. Der Betrachter wird dieser Option im Banne der Musik teils folgen, teils sie verwerfen, um eingedenk der offenkundigen Überfrachtung eines Stückes Rückenstoff doch auch die originelle Albernheit zu erkennen.

Um wie vieles peinlicher es wird, wo der Traduktionismus es ganz ernst meint, ersieht man aus den irgendwo zwischen provinziellem ›Bürgerbrunnen‹ und neominimalistischer Eleganz changierenden Arbeiten eines Julius Popp. Von schlanken Gerüsten lässt er dank unzähliger benachbarter Düsen ganze Schriftbilder und mithin lesbare Worte aus Wassertropfen in Auffangbecken fallen. Voraussetzung für diesen Effekt ist die computergesteuerte Synchronisation sämtlicher benachbarter, jeweils anders aufgebauter Intervalle fallender bzw. nicht fallender Wassertropfen. Die Besucher staunen ob der glitzernd ephemer vor ihren Augen stürzenden Wortgebilde. Und es mag Begriffe geben, die nur darauf gewartet haben, ausgerechnet auf der Basis fallender Wassertropfen in die Schriftform zu gelangen, wie vielleicht nach den Maximen einer Konkreten Poesie der Begriff ›Regen‹ (oder für die, die es zeitgeistiger mögen: processing). Verbesserte Schnittstellen digitaler und mechanischer Technologie erlauben es einem Künstler wie Popp heute, in das wirkliche Fallen von Wasser zu übersetzen, was noch vor wenigen Jahren eher nur als neuester Effekt eines Grafikprogramms hätte bestaunt werden können.

Indem homo faber dazu übergeht, nicht nur darzustellen, was es gibt, oder zu entwerfen, was er machen will, sondern umgekehrt nun auch machen zu können, was er darstellt, indem er es darstellt, ist es nicht verwunderlich, dass die Künstler alarmiert sind. Galten sie doch seit jeher als Experten für die erstgenannte, die ältere Option, hatten sie doch den tausendfach bewegten Fluss in Öl auf Leinwand gemalt, hatten sie doch, wie es Anfang der 1990er Jahre Helen Chadwick tat, in den Schnee uriniert, um die eingeschmolzenen Hohlräume danach in Bronze zu verewigen. Etwas formalisierter ausgedrückt war es seit jeher Sache der Künstler gewesen, die Ableitung vom bewegten Leben ins unbewegte Bild zu erbringen. Was aber, wenn es nun, genau umgekehrt, möglich würde, einen künstlichen Fluss derart mit Wellenbewegungen zu versehen, dass diese dem Vorbild eines Ölgemäldes folgten? Was, wenn es möglich würde, für x-beliebige Bronzeplastiken nun exakt die Urinmenge und Urinierrichtung zu rekonstruieren, die nach Chadwicks Verfahren zu entsprechenden Hohlkörpern geführt hätten? Dann allerdings hätte man sich auf eine höchst geschmeidige Fabrizier- und Transformierbarkeit seitens der Technik einzustellen, im Zuge derer das Verwandlungs- und Übersetzungsmonopol der Künstler bröckeln dürfte. Denn ohne Frage sind die hier angesprochenen Techniken, wo sie überhaupt schon funktionieren, rar und aufwendig, so dass meist gar nicht die Künstler als Erste davon profitieren.

Doch ist die Realisierungswahrscheinlichkeit ohnehin zweitrangig. Ausreichend ist vielmehr bereits, dass ein Klima der vorstellbaren Interpenetration von Darstell- und Machbarkeit entsteht. Nichts ist daran so sehr beteiligt wie digitale Technologie. Das heißt, die allermeisten Beispiele für unkonventionelle Übersetzungen müssen gar nicht real manifest werden, sondern es genügt, dass sie ihrerseits nur im Rechner simuliert werden und sich dadurch in den Köpfen einnisten. Entsprechende Erfahrungen, die beim Konsum von Kinofilmen, Fernsehserien, Computerspielen, aber auch nützlichen Programmen heute allgemein gemacht werden, tragen hauptsächlich dazu bei, alle gleichsam angestammten Folge- bzw. Richtungsfestlegungen zwischen Medien und Materialien wenn schon nicht wirklich zu paralysieren, so doch die Vorstellung ihrer festen Fügung zu entwerten. Arnold Schwarzenegger als quecksilbriges Etwas lieferte einst dafür ein frühes, aber eigentlich noch viel zu spektakuläres Vorbild. Wesentlich nachhaltiger prägen sich die alltäglichen Ausweitungen multipler Übersetzbarkeit ein.

Jeder noch so alberne Analogieschluss nach Art des ›Chinesischen Roulette‹ – wenn Herr X ein Insekt wäre, dann wäre er eine Ameise, ein Käfer usw. – lässt sich heute nicht nur einmalig, sondern tendenziell sogleich als Programm realisieren, das es prinzipiell jedem erlauben würde, durch Eingabe entsprechender Parameter sein Pendant als ›Insekt‹ (und, geht man von computerbedienenden Insekten aus, auch ihre humanoide Ausgabe!) zu generieren. Und die bereits bemerkte Aussichtslosigkeit, die meisten derart anspruchsvollen Transformationen technisch zu verwirklichen, spricht durchaus nicht gegen die Vermutung, multiple wechselseitige Übersetzbarkeit bestimme heute zusehends die Erfahrungsräume der Menschen.

Eine Welt, in der nicht nur seit längerem schon die Werbung Dinge zu Eigenschaften veradjektiviert – »Wie erdbeerig fühlst du dich?« –, sondern mittlerweile auch ein Erdbeerjoghurt dem, der ihn verspeist, eine sichtbar ›erdbeerige‹ Zunge verleihen kann, gibt uns indes keinen Anlass zum Defätismus. Wir längst schon Abgestumpften werden vielleicht nur wieder sensibilisiert. Wir auf das Buchstäbliche Heruntergekommenen werden womöglich wieder fähig zur Fabel. Nur sind die Protagonisten, die wir zu gewärtigen haben, nicht mehr Leu und Fuchs, sondern vielleicht unterschiedlichste Lampen eines Baumarktes, die, wie es früher ein Zeichentrickfilm zu veranschaulichen vermocht hätte, nun verbal, mimisch und gestisch glaubhaft um unsere Gunst als potentielle Käufer buhlen können.

Dass demgegenüber Georg Herolds Goethe-Latte (1982) – eine gut zwei Meter lange Holzlatte mit der Aufschrift »Goethe« neben einem dreieinhalbmal kürzeren Stummel mit der Aufschrift »irgendein Scheißer« – heute kaum mehr als subversiv, sondern in ihrer visuellen Analogiebildung nur noch als mäßig originell gewertet würde, zeigt vor allem eines: unser aller Lernfortschritte, unser aller Einübung in ubiquitären Traduktionismus.

Vor dem Hintergrund eines unser Vorstellen herausfordernden wie inspirierenden Traduktionismus in der visuellen Kultur stellt sich die Lage der Künstler jedenfalls als einigermaßen ambivalent dar: Ihre Möglichkeiten sind zwar gewachsen, aber es sind nicht mehr allein ihre Möglichkeiten.

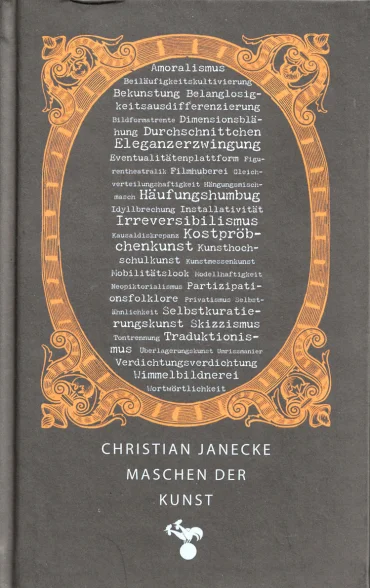

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 19.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.