Wenn man zum unmittelbaren Umfeld des Künstlers gehören muss, um all die Signale dekodieren und unerlässliche Details eines Kunstwerks einordnen zu können, dann haben wir es mit Privatismus zu tun. Ohnehin haben in der Kunstwelt argumentative Auseinandersetzungen ausgedient und dem Privaten Platz gemacht, meint Christian Janecke.

Allgemeinplätze wie der vom ›Politischen des Privaten‹ taugten nie etwas, schon gar nicht zur Legitimation für künstlerischen Privatismus. Denn dabei geht es ja nicht ums Private mit seinen wenigstens denkbaren Verbindungen zu etwas, das darüber hinausreichen könnte, sondern um Steigerung des Privaten hin zum Unverständlichen, Idiosynkratischen, das der Uneingeweihte nie wird einholen können. Privatismus will den Glauben an das gesellschaftliche Widerlager von Kunst Lügen strafen und hält die verschworene Gemeinschaft dagegen. Der künstlerisch wie flankierend auch kunst- und kulturwissenschaftlich geführte Kampf gegen Universalisierbarkeit hat im Privatismus seine Standardwaffengattung aufgefahren.

Dank hartleibiger Auslegungsresistenz mit Affinität zur Kunsthochschulkunst, aber natürlich keineswegs darauf beschränkt, kennt der Privatismus unterschiedliche Ausformungen. Verwundert stellt man fest, dass er, wie es heute sozialpädagogisch heißt, ›Schwellenängste abbauen‹ will und sich deshalb inklusiv gibt, dabei aber exklusiv verfährt. Denn man muss zum unmittelbaren Umfeld des Künstlers oder wenigstens zur Kunstszene gehören, um all die kleinen Signale dekodieren und unerlässliche Details einordnen zu können, um also über Hintergrundwissen zu verfügen, das man sich kaum anlesen kann. Dass Insider-Wissen Distinktion verbürgt, ist zwar an sich nichts Neues. Nachdenklich stimmen sollte uns aber, dass das zum Kunstverständnis nötige Wissen im Zuge der Moderne ja ein offenes, argumentativ nachvollziehbares, jedenfalls gerade kein Arkanwissen geworden war (auch wenn noch später mit Bourdieu klar werden sollte, dass paradoxerweise noch das Bekenntnis zur Intersubjektivierbarkeit wie auch zur Nichtprivilegierbarkeit solchen Wissens Distinktionsgewinne bescheren dürfte).

Privatistische Kunst ist heute auch Ausdruck eines sich wandelnden Bildungsprofils der Kunsteliten. Einer ebenso finanzkräftigen wie bildungsschwachen internationalen Sammlerschaft sind die vielfältig verzweigten Entwicklungsgänge der jüngeren und auch der spätmodernen Kunst immer seltener vertraut. Argumentative Auseinandersetzungen leisten für einen Großteil der innerhalb der Kunstwelt tonangebenden Klientel keine nützlichen Dienste mehr, sind für sie nicht mehr anschlusswahrscheinlich. Gossip hingegen oder Privates hat genau diese Chance, ›verstanden‹ und miteinander geteilt zu werden. Das Gros des Publikums stört es deshalb bei heutigen Ausstellungseröffnungen gar nicht mehr, wenn es bei den in Einführungsreden ausgebreiteten Detailkenntnissen aus dem Leben oder von den Vorlieben des just auszustellenden Künstlers gar nichts zu verstehen gibt, sondern nur kontingente Fakten zur Kenntnis zu nehmen gilt. Wenn Kuratoren sich, etwa bei Ausstellungen Simon Starlings oder seiner Schüler, über die kurios verketteten Schicksale verwendeter Dinge und Materialien verbreiten, so korrespondiert solcher Informiertheit einfältige Anteilnahme. Die Generosität, mit der privatistische Nichtigkeiten quittiert werden, ist, wenn man so will, an die Stelle jener Nachsicht getreten, die man früher allenfalls den unergründlichen Präferenzen seiner pubertierenden Zöglinge entgegengebracht hätte.

Im Privatismus spielt Kunst sich familiär auf, wo sie als sich publik machende gefragt wäre. Die für »Kunst und Leben« verantwortlich zeichnende Zeitschrift MONOPOL hat es verstanden, beides erfolgreich aufzugreifen – das Bedürfnis nach dem Familiären wie nach dem Öffentlichen –, und bedient es vorbildlich in der Kolumne »24 Stunden im Leben von …«. Die Auskünfte erfolgreicher Künstler über ihre Lieblingskneipe, ihr Leibgericht, ihren Fußballverein usw. werden auf die verallgemeinerte Ebene eines Guide gehoben. Während man also beispielsweise noch nirgends hat lesen können, dass und wie ein Werk von Tobias Rehberger künstlerische Maßstäbe setzt, uns also heute niemand mehr sub specie Rehbergers Kunst pathetisch ein Rilke’sches »Du musst dein Leben ändern« zumutet, wird ein idealtypischer Tag im Leben dieses Künstlers durchaus als bedeutsam und exemplarisch für die Leser hingestellt.

Doch warum es den Künstlern ankreiden? Sie wurden seit der Moderne immer wieder für Professionen bewundert, für die sie nicht ausgebildet waren: als Ingenieur, Medizinmann, Dienstleister usw. Wenn sie also heute auf künstlerischem Gebiet zum Privatismus neigen, dann treten sie – gemäß der schönen Wortverdrehung, »jeder Künstler sei auch ein Mensch« – endlich einmal rechtens als Experte auf für etwas anderes als nur Kunst.

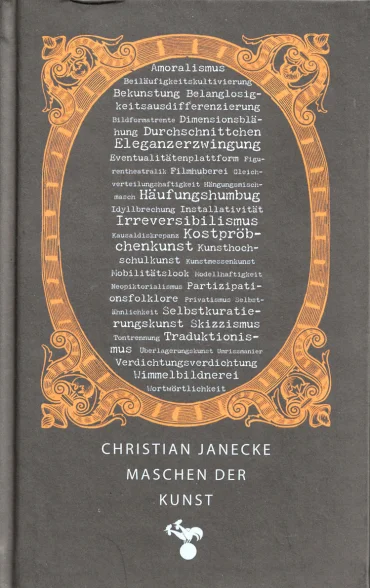

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 30.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.