Partizipation im Kunstfeld hat viele Gesichter, und sie hat eine Geschichte, die sich von naivster Betrachteranimation bis zum kunstvermittelten Selbstbildungs-Empowerment erstreckt. Partizipationsfolklore verrät nicht allein gemeinschaftsversessenen Mangel an Zivilisiertheit bzw. Unlust auf Distanz, sondern will ganz am Ende die Kunst auch in Belehrung überführen, meint Christian Janecke.

Partizipationskunst ist ein weites und das Partizipative in der Kunst ein noch weiteres Feld. Zu sagen, erst später oder nur in einer infantilisierten Spielart sei Partizipationsfolklore daraus geworden, wäre indes verharmlosend. Jedenfalls wenn mit dem ›Partizipativen‹ mehr als jene Art vager innerer Teilhabe gemeint sein soll, die als Subjekterschütterung bereits die ästhetische Erfahrung angesichts modernistischer Kunst grundieren konnte. Zumal wenn in Anbetracht zeitgenössischer Kunst das Partizipative mehr und Konkreteres meinen soll als letztliche Sublimierung wirklichen Mitmachens zur bloß erwägbaren Mitmachmöglichkeit. Wenn es also nicht nur um die dadurch vielleicht beförderte Vergegenwärtigung einer Unabschließbarkeit von Erlebnis- und Deutungsvollzügen geht, wie es Juliane Rebentisch in ihrer Herausarbeitung einer nicht trivialen Partizipation vorschwebt. Demgegenüber gälte es, wie ich finde, die unübersehbar narzisstischen, regressiven, konzelebrativen, im Kern entzivilisierenden Tendenzen von Partizipation im Kunstfeld in Rechnung zu stellen.

Als Partizipation – buchstäbliche Partizipation – in Mode kam, sollten die Betrachter als Mitmacher oder, wie es zuweilen verschwörerisch hieß, als ›Kollaborateure‹ von Projekten sich dem vermeintlichen Quietiv der Bilder, der stumm persistierenden Kunstwerke entwinden. Solche Versuche landeten freilich regelmäßig bei genau jenen ›Bildern‹, welche zu konterkarieren man angetreten war – symptomatisch in der ›Servicekunst‹, die sich der Nachahmung außerkünstlerischer bzw. der Kreation neuer Branchen (»Büro zum Tausch der Staatsbürgerschaft«) verschrieben hatte und im Wesentlichen nichts anderes lieferte als dreidimensionale, begehbare (Bühnen-)Bilder, die, inhaltlich dahinplänkelnd, für die Laufzeit einer Ausstellung aufrechterhalten wurden.

Wo Partizipation nicht ohnehin verweigert oder durch Beobachtung stellvertretender Partizipation Dritter ersetzt wurde, waren ihre Spielräume bescheiden. Man erinnert sich an hoch reglementierte Mitmachstrukturen als mageres Korrelat interaktiver Medienkunst, an die Steuerbarkeit digital komponierter Tierchen dank irgendwelcher Hirnströme oder an Avatare, die per Display unserer Kontaktaufnahme harrten. Wir denken auch an Partykunst, bei der das Stelldichein der Kunstwelt samt ihrer ausfransenden jungen Ränder selbst als ein Firmieren im Werk reüssieren sollte, an künstlerischerseits inszenierte oder animierte öffentliche Plätze, auf denen etwas geschehen könnte, also die von mir sog. Eventualitätenplattformen, bis hin zu allerlei Angeboten, etwas per Knopfdruck in Gang zu setzen.

Um es nochmals wider ein sozusagen retrospektiv geläutertes Verständnis von Partizipation klarzustellen: Der von heute aus unternommene Versuch, das damals faktisch nicht Funktionierende nachträglich als Bedingung ästhetischen Funktionierens von Partizipation umzudeuten, überzeugt nicht – denn nicht nur wäre es kunsthistorisch unredlich, die anfängliche Erpichtheit der Protagonisten von Partizipationskunst auf Praxisrelevanz zu unterschlagen, es würde auch den Begriff des Partizipativen überflüssig machen: Wenn es wirklich gereicht hätte, sich den Kauf eines Bahntickets im Reisebüro (1996) eines Jens Haaning bloß zu imaginieren, dann hätte es hier und andernorts bestenfalls irgendwelcher Konzepte oder eben wirklich nur mehr echter Bilder bedurft anstatt der mehr oder weniger sorgfältig gezimmerten Settings samt rekrutierter Komparsen zur Aufrechterhaltung eines die Betrachter aus der Reserve lockenden Treibens.

Die Dürftigkeit der anfänglichen Begründung für Partizipation bzw. umgekehrt gegen Betrachtung und Reflexion war schier unüberbietbar: Es gehe eben um ein Aufbrechen »konsumistischer« und »distanzierter« Haltungen, wie uns seinerzeit Christian Kravagna belehrte.

Doch was genau meinte zunächst der Konsumismusvorwurf? Konsumistisch verhielt sich demnach der Bildbetrachter, der immun gegen die Wonnen des Mitmachens einfach nicht bereit war, das zu werden, was man heute einen ›Prosumenten‹ heißen würde. Tatsächlich war das Tätigkeitsspektrum der Mitmachkunst ja eingeschränkter als bei simpelsten Spielen, weil im Unterschied dazu meist gar keine wie auch immer lustvolle temporäre Bindung entstand; eher nur tat der Betrachter genervt, was er tun sollte, führte er als ›Veranstalteter‹ (Werner Hofmann) harmlose Alternativen aus. Eben dies aber musste den noch nicht vollends verblödeten Nutzern sich als gewaltiger Kontrast darstellen gegenüber der vorausgegangenen Möglichkeit des Künstlers zu allmächtiger Setzung. Mit Recht durfte solch ein Nutzer sich fragen, wie verzichtbar gerade sein winzig individueller Beitrag, wie euphemistisch das Gerede von einem Dialog war, wo doch der Künstler längst andernorts seinen Zauberkasten ausgepackt hatte. Jedenfalls dürfte die von den Partizipationisten verschmähte Rezeptionsform aus Betrachtung und Reflexion viel eher auf Augenhöhe mit dem Werk gewesen sein. Dass sie einer seit Chodowiecki kodifizierten Disziplinierung des Betrachters zuspiele, will auch im Nachhinein nicht einleuchten. Denn angesichts der unvermeidbaren Asymmetrie einer Setzung von künstlerischer Autorität und dem Rezeptionsakt durch unzählige anonyme Einzelne sind diese Einzelnen relativ besser gestellt, wenn sie ihre faktisch ja erübrigbare und substituierbare, ästhetisch korresponsiv aber unerlässliche Rolle einnehmen, statt sie zu kompromittieren durch buchstäbliches Hantieren an einem Werk, das ihnen darob erst recht ihre Verzichtbarkeit signalisiert.

Gegen den zweiten Vorwurf, nämlich des Distanzierten, sollte man die klassische Betrachterrolle wohl gar nicht erst in Schutz nehmen, weil sich ein – freilich ungewolltes – Kompliment dahinter verbirgt. Denn was wenn nicht Distanz sollte Betrachtung und Reflexion ermöglichen, die nie ohne Bedürfnisaufschub, ohne Sublimierung materieller, presentistischer Interessen zu haben sind? Wie man hingegen am freimütigen Distanzierungsverzicht der partizipationistischen Fraktion sieht, ist die von Bazon Brock unablässig bekämpfte »erzwungene Unmittelbarkeit« heute beileibe nicht mehr nur dort beheimatet, wo Brock sie einst wähnte, nämlich unter Dauerexpressionisten, Gewaltenteilungssaboteuren, dilettantischen Gesamtkunstwerklern und des Kunstmissbrauchs verdächtigen Spätmetaphysikern, sondern – man wundert sich – ebenso unter ganz leidenschaftslosen, exoterischen Vertretern einer Animation im Kunstfeld, einer Partizipationsfolklore.

Das stets Belustigende an der Wirklichkeit von Partizipationskunst war ja, dass wohl niemand durch sie erreicht wurde, der nicht zuvor ohnehin bereits der jüngeren Kunst zugetan war. Insofern animierten sich in den 1990er Jahren die der Animation gar nicht bedürftigen Exponenten solcher Bestrebungen meist nur gegenseitig. Und das erhärtet den Verdacht, die Motive solcher Experimente seien triftiger im variatio delectat einer intensiv sich selbst beschnuppernden Kunstszene zu suchen. Teile des avancierten, und das hieß nun: des zur Entourage sich zählenden Publikums begannen zu begehren, was vormals nur Künstler wie Gilbert & George beansprucht hatten, nämlich to be with art.

Dass Partizipation im Kunstfeld stets von Peinlichkeit bedroht ist, mag sich in provinziellen Kreisen noch nicht herumgesprochen haben, weshalb ungebrochene Partizipationsfolklore der alten Schule als Nachhutgefecht noch existiert, während sie zugleich bereits ihren Gang durch die (kunstpädagogischen) Institutionen antreten durfte und mittlerweile auch ins Portfolio kreativwirtschaftlichen Eventdenkens passt.

Die ambitionierte Kunstszene hingegen hat sich längst peinlichkeitsvermeidenderen Formen der Partizipation zugewandt, und natürlich wurden auch die Begründungen neu sortiert: Hoch im Kurs steht eine Betrachteraufwertung. Vorbereitet wurde sie früh schon in der Literatur-, später auch der Kunstwissenschaft als moderate rezeptionsästhetische Annahme, Kunstwerke würden auf ihre späteren Rezipienten hin gleichsam konzipiert, oder in der offensiven Variante: Letztere erschüfen sogar über ihr Rezipieren das Kunstwerk in wichtigen Hinsichten mit.

Demgegenüber ist es möglicherweise heilsam, einen Blick auf jene aufführenden Künste zu richten, bei denen der Vorgang des Rezipierens, vulgo: des Zuschauens, am greif- und beobachtbarsten ist. Erwartungsgemäß haben sich zwar auch Teile der Theaterwissenschaft den kühnen Fehlschluss zu eigen gemacht, aus der Unabdingbarkeit des Zuschauers dessen mitschöpferische Rolle abzuleiten – obwohl doch gerade am Beispiel des Theaters einleuchten dürfte, dass Klatschen, Einnicken, Mitfiebern, Beiwohnen nur unerlässlich responsive, nicht hingegen produktiv kreative Funktionen einnehmen.

Wohl auch aus der Abwehr solcher Einsichten speist sich die übertriebene Begeisterung der Kunst- und Theaterszene für Tino Sehgal, etwa wenn seine (ein-) studierte Mannschaft im Hamburger Bahnhof Berlin ahnungslose Besucher in vermeintlich offene, tatsächlich aber recht sorgsam im Zaum des Geplappers gehaltene philosophische Debatten zu verstricken sucht, deren insistentere Teilnehmer sie aber recht bald kaltstellt. Bei Kuratoren wie Francesco Bonami konnte die Komplimentierung des Rezipienten sogar dazu führen, anlässlich der von ihm veranstalteten gleichnamigen Biennale-Schau sogleich die »Diktatur des Betrachters« (2003) auszurufen, obwohl vermutlich jedermann einschließlich des Kurators selbst wusste, dass es sich dabei nur um eine façon de parler handelte.

Zum neuerlich guten Ton höherer Partizipationsfolklore gehört es also, das Mitmachen nicht wörtlich, sondern nur als höfliche Arabeske der Kuratoren- oder Künstlerschaft gegenüber dem Publikum zu meinen. Ein Beispiel sowohl für diesen Trend als auch für eine weitere Wende gab die documenta 12 (2007). Im offiziellen Prospekt prangte in Versalien der programmatische Anspruch des Leiters dieser Veranstaltung, Roger M. Buergel:

»Eine politische Ausstellung, wie ich sie verstehe, soll den Besucherinnen und Besuchern das Gefühl geben, über die Ausstellung Teil der kompositorischen Aktivität des Weltmachens zu sein: …«

Wer über die Wortschöpfung »Weltmachen« stolperte, den klärte der Nachsatz auf:

» … also für die Welt, in der wir leben, aktiv Verantwortung zu übernehmen. Zu wissen, dass man Gestaltungsspielraum hat, und diesen auch in Anspruch zu nehmen.«

Für die in brodelnden Begriffen wie »sinnliche Kollaboration« vorab beschworene Verbindlichkeit und Authentizität sollte mithin gar nicht mehr die Kunst einstehen, sondern die Besucher. Wiewohl in Jahrzehnten unzählige Male düpiert durch die ästhetischen Verwerfungen des Kunstbetriebs, wurden nun ausgerechnet sie zum Garanten des Sinns gekürt. Auf platteste Weise geschah dies am Eingangsbereich des Fridericianums, den der amerikanische Künstler John McCracken verspiegelt hatte, was seitens der jungen Besucherführer zunächst zu der notorischen Frage an ihre Klientel führte, worum es denn hier gehe – um den ratlosen Gesichtern nach einer die Spannung erhöhenden Schweigeminute salbungsvoll zu eröffnen, es gehe eben »um Sie alle!«, »um jeden Einzelnen von Ihnen!«, also um die Besucher selbst, die sich just im Spiegel sähen. Gegenüber einer Kunst, deren Bewertbarkeit einerseits aufgrund der unerfindlichen Launen des Kunstmarktes, andererseits aufgrund kulturell und ethnisch partikularer Verständnisse erodiert, wird hier also nur mehr der Betrachter zum menschelnd angerufenen Refugium der Universalisierbarkeit – und zwar in nachdenklich stimmender Weise dort, wo in einem aufklärerisch gedachten Museumsbau, dem Kasseler Fridericianum, einst die Universalisierbarkeit des Urteils über Kunst mit beflügelt worden war. Einigkeit sollte mithin gar nicht mehr über die Werke erstritten werden, sondern darüber, dass man – einerlei welchem Land oder Milieu, welcher Religion oder welchem Geschlecht man angehörte – soeben ›als Mensch‹ ein Bildungserlebnis durchlief, das man als Protagonist mit allen übrigen Besuchern teilte. Daher auch allerorten die kreisförmig zu »Palmenhainen« gruppierten alten chinesischen Stühle, von denen es hieß, sie dienten der Kunstvermittlung als »eine eigene Architektur zum Träumen und Reden«. Die wie beiläufig im Documenta-Prospekt abgebildete Unterrichtssituation im indischen Santiniketan (2006) signalisierte uns europäisch überversorgten Adressaten in diesem Zusammenhang, die Fackel echter Bildung lodere überall, wo der Bildungshunger noch nicht in Verschulung und fetten Budgets erstickt werde. Es wurde eine Art Bildungsursprünglichkeit symbolisiert, an die auch die Documenta anzuknüpfen gedachte.

Partizipationsfolklore hat also viele Gesichter, und sie hat eine Geschichte, die sich von naivster Betrachteranimation bis zum kunstvermittelten Selbstbildungs-Empowerment erstreckt. Womöglich handelt es sich insgesamt um eine besonders deutsche Angelegenheit. Denn Partizipationsfolklore verrät nicht allein gemeinschaftsversessenen Mangel an Zivilisiertheit bzw. Unlust auf Distanz, sondern will ganz am Ende die Kunst auch in Belehrung überführen.

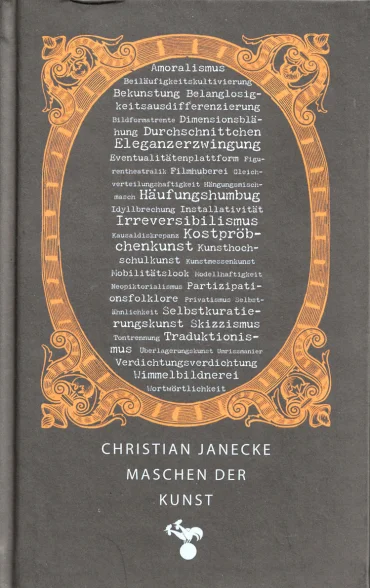

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 30.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.