Es ist eine eifrige Trittbrettfahrerei am Film bei der Bildenden Kunst klassischen Zuschnitts zu beobachten. Die Kunstszene blickt begehrlich auf dessen Glamour, den Chic, Thrill oder auch das Narrative. Christian Janecke bezeichnet dieses Phänomen als Filmhuberei.

Die Endung ›-huberei‹ moniert üblicherweise eine als ungebührlich stark erachtete Ausrichtung auf das im ersten Wortteil Gemeinte. Daher bezieht sich Filmhuberei nicht etwa auf Filme im Kunstkontext, nicht auf Videokunst bzw. -installationen, sondern auf die eifrige Trittbrettfahrerei am Film bei jener Bildenden Kunst eher klassischen Zuschnitts, die medialiter nicht zum Film gerechnet werden kann.

Ein Beispiel geben Angela Bullochs Pixelbox-Arbeiten. Winzige Ausschnitte aus (oder selbstgedrehte Nachempfindungen von) Filmen wie Zabriskie Point werden in extrem heruntergerechneter Bildinformation, also auf 6 × 8 Pixeln, gezeigt, die sämtlich als quadratische Leuchtboxen von jeweils einem halben Meter Kantenlänge realisiert werden. Diese zur ›Leinwand‹ gestapelten, in sich homogen illuminierten Boxen wechseln zudem nur nach jeweils gut einer Sekunde ihre Bildinformation, sprich: Farbe und Licht. Die Betrachter müssen also den Referenzfilm nicht allein kennen, sondern sie sollten ihn am besten auch fast wieder vergessen haben – erst damit erfüllen sie die Voraussetzung, sich durch eine homöopathisch gesinnte Kunstkritik einreden zu lassen, ›Filmisches‹ stecke gerade dank immenser Verdünnung in einem solchen Werk. Wenn man sich vergleichshalber erinnert an Tony Conrads Yellow Movies (1972) – mit nicht lichtechter Farbe monochrom bestrichene Papiere, deren rasante Vergilbung dem Künstler zur unendlich viel langsameren Parallele des bewegten Kinobildes wurde (obwohl es sich dabei genau genommen um ebenso langsame Belichtungen, also protofotografische Effekte handelte) – so ermisst man die neuerliche Filmerpichtheit in Kunstdeutungen.

Wie begehrlich die Kunstszene auf den Glamour, den Chic, Thrill oder wenigstens das Narrative des Films blickt, wie sehr der Film dafür taugt, so manche von der jüngeren Kunst und ihren bisweilen diätetischen Ausdrucksweisen befremdete Betrachter wieder auf Trab zu bringen, beweist der Umstand, dass der Kunstkritik mitunter schon geringste Spurenelemente des Filmischen reichen, um sich zur Diagnose regelrechter filmischer Durchtränkung hinreißen zu lassen.

Nachgerade schildbürgerisch hat Hiroshi Sugimoto dieser parteiischen Haltung Nahrung gegeben mit seinen Theaters: Schwarzweißfotografien von Lichtspielhäusern, deren Belichtungszeit auf die Projektionsdauer der jeweils in diesen Kinos vorgeführten Filme ausgedehnt wurde, wobei sich, wie nicht anders zu erwarten, stets eine schneeweiß illuminierte Turrell-artige Fläche inmitten des eher düsteren Saales zeigt. Aufgrund der Interferenz zahlloser nacheinander gezeigter filmischer Bilder liegt die Wahrscheinlichkeit bei so gut wie einhundert Prozent, dass schließlich jede Stelle der Kinoleinwand voll belichtet erscheint. Das heißt aber, dass diese homogen weißen Leuchtbilder nicht mehr mit dem einzelnen Film zu tun haben als eine Tüte Buchstabennudeln mit Gedichten Goethes, die man daraus auslegen könnte – genau genommen sogar noch weniger: Denn die Buchstabennudeln wären in ihrer unterscheidbaren, wenn auch eben nicht in sinnhafte Folge gebrachten Gestalt wenigstens als Grapheme vorhanden, während bei Sugimoto nicht nur die zeigende, erzählende Folge getilgt, sondern überdies auch zeitlicher Ablauf als mediale Bedingung überhaupt suspendiert ist im monochrom pathetischen Einzelbildfeld. Doch unbeirrt durch solch nüchterne Einsichten kolportiert die Kunstkritik und Kunstgeschichte munter die Mär von der filmhaltigen Kunst. Stellvertretend für viele sei Thomas Kellein zitiert, der dem Künstler vollmundig konzediert, er speichere »den Ablauf des gesamten Films in einer einzigen Aufnahme«.

Eine aufschlussreiche Variante für unser Thema liefert auch das Werk von Sarah Morris, die eigentlich in zwei Medien getrennt arbeitet, also Malerei ohne Film und Film ohne Malerei betreibt. Allerdings gelingt es ihr bzw. ihren Vermittlern, eine Rezeption zu entfachen, der zufolge das jeweils präsente das jeweils fehlende Medium bzw. genauer: das jeweils als imaginäres Pendant vermeinte Medium im Modus des Stumpfschmerzes mitführt. Ihren Filmen – elegischen, soundunterlegten Bilderreigen aus der Finanzwelt oder aus Hollywood, in denen Urbanität und Physiognomien einen regelrechten Cocktail ergeben – wird also eine Art Sublimierung durch die hartnäckige Oberflächenorganisation ihrer Malerei konzediert. Und ihren mit der Schablone gemalten, zwischen Wolkenkratzerfassade und geometrischer Abstraktion kippenden Tableaus wird bescheinigt, sie seien regelrecht aufgeladen mit der Prominenz und Sexiness aus der Produktionssphäre ihres Filmschaffens – obwohl Morris’ Bilder, für sich betrachtet, dank penibler Tontrennung eigentlich alle Transitorik und auch alles Filmische von sich weisen.

Für die Kunstwelt ist es recht praktisch, das Filmische zum Leitbild zu küren, ohne dass es letztlich wirklich um Film ginge. Denn Film ist (als type und nicht als token) kaum verkäuflich, wenn man ihn nicht im wirklich großen Maßstab betreibt wie zum Beispiel Matthew Barney. Verallgemeinernd lässt sich schließen, dass sowohl eine die Allusion oder Kennerschaft adressierende Referenz auf irgendwelche cineastischen Spezialitäten als auch die ungenierte Bezugnahme auf sattestes Hollywood der Bildenden Kunst nur recht sein kann, wenn es darum geht, entleerte Modernismen, neominimalistische Joker neu zu füllen: Im Gegensatz zu kunstinterner Narration, die heute eher anstrengend und exegesebedürftig wirken könnte, hat die filmische Anspielung den Vorzug, gleich einer Droge für unter Entzug Stehende, in geringster Dosierung ihre Wirkung zu entfalten, die dank der medialen Versetzung – Film findet leider gar nicht statt – dann aber Trivialitätsgenuss ohne Reue garantiert.

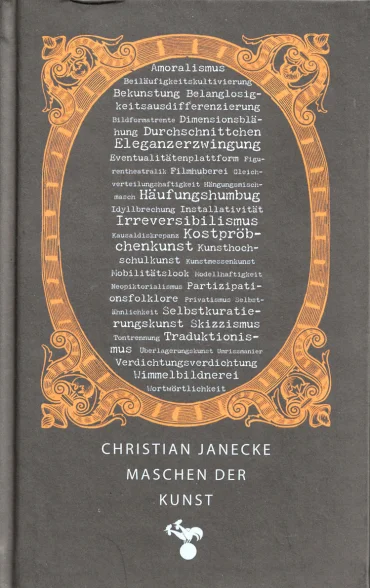

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 30.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.