Ihre große Zeit hatte sie in den 1990er Jahren: Bei der Eventualitätenplattform handelt es sich um eine begrenzte Fläche, bereitgestellt im Museum oder markiert als Areal im öffentlichen Raum für Betrachter alias Nutzer, die sich darauf in irgendeiner Weise ergehen sollen. Christian Janecke stellt diese Masche der Kunst anhand diverser Beispiele vor.

Die große Zeit der Eventualitätenplattform hob an in den 1990er Jahren. Wie als Abbitte für den Frevel, künstlerischerseits überhaupt noch etwas (»autoritativ«) anzubieten, verstand manch ein Künstler sich nur mehr als Arrangeur möglichen Geschehens im Kunstkontext. Bei der Eventualitätenplattform handelt es sich um eine begrenzte Fläche, bereitgestellt im Museum oder markiert als Areal im öffentlichen Raum für Betrachter alias Nutzer, die sich darauf in irgendeiner Weise ergehen sollen. Solche Flächen sind karg und erst einmal einfach nur da. Durch Auslegung mit einem Teppich im Kunstverein oder durch Umrandung oder buchstäbliche Erhöhung zu einer Art Postament wird die Eventualitätenplattform exponiert, was gewährleistet, dass sie überhaupt bemerkt wird.

Damit sich aber irgendwelche Nutzer der Eventualitätenplattform erbarmen, bedarf es entweder kostenlos bereitgestellter Unmengen Alkohols, wie sie vor einigen Jahren auf und aus Cyprien Gaillards Bierkisten-Pyramide in den Kunstwerken Berlin genossen werden konnten, um die Besucher in eine wohl postsituationistisch gemeinte kommunikative Gegenbewegung zu versetzen. Oder es bedarf dann zweitens doch eines Konzeptes seitens der Künstler, etwa wenn Plamen Dejanov und Swetlana Heger versuchen, zu Ausstellungsbesuchern in wirtschaftliche Beziehungen zu treten und auf ihren Auslageflächen Gegenstände gehortet, feilgeboten, getauscht, symbolisch aufgewertet werden. Oder, drittens, der Künstler ist so klug wie ein gewisser König in Antoine de Saint-Exupérys Der kleine Prinz, nur jeweils genau das von seinen Besuchern zu verlangen, was sie ohnehin, also auch ohne königliche Aufforderung, getan hätten. Tobias Rehberger mochte davon profitiert haben, als er anlässlich der Skulptur.Projekte in Münster (1997) ein brachliegendes Universitätsareal mit rotem Teppich und neominimalistischem Mobiliar versah, auf dass eine überwiegend junge Kunst- und Besucherszene dort allabendlich das tun konnte, was sie auch ohne Rehberger gerne getan hätte: gesellig beisammen sein.

Wohl im Umfeld erstarkender Diskurse über Performativität kam es bei jungen Künstlern in Mode, die Betrachter selbst zu exponieren, ohne doch in die Peinlichkeiten animationsgeleiteter Partizipationsfolklore verfallen zu wollen. Vielmehr vertraut der Konstrukteur einer Eventualitätenplattform mit Goffman auf jene beiläufige Kreativität, die der Einzelne möglicherweise allein schon aufgrund der Tatsache, dass er in Gesellschaft herausgehoben agiert, zu entwickeln in der Lage ist. Die bloße Verbuchstäblichung solcher Herausgehobenheit provoziert gerahmtes Verhalten. Das Agieren wird latent expressiv, wird ansichtsseitig, was gut auf den VIP-Arealen von Kunstmessen zu studieren ist.

Tilman Wendlands – als Kunstwerk konzipierte – Ausstellungsplattform für die Galerie Koch & Kesslau auf dem Berliner Artforum (2001) hatte erstmals mit diesem Prinzip ernst gemacht: Wer zum engeren Kreis der Galerie gehörte oder sich freimütig dazu zählte, der erreichte über eine Treppe die hölzerne Aussichtsplattform und genoss – neben Getränken – die neue Übersicht oberhalb des Rasters der übrigen Messestände. Wendland hatte eine gewisse Binnenexklusivität generiert bzw. ihr den Rahmen gestiftet. Man schaute, führte Konversation und wurde angeschaut. Richard Sennetts Skepsis gegenüber dem Normalbürger als einem seiner Kunst beraubten Schauspieler erschien also zumindest gegenüber den Angehörigen des Kunstbetriebs als übertrieben. Als indes vor wenigen Jahren der Künstler Dieter Lutsch etwas ganz Ähnliches für die Galerie Jarmuschek & Partner auf der PREVIEW Berlin versuchte und dafür aus zahlreichen Paletten einen riesigen begehbaren Keil auftürmte, scheiterte die Sache auf ganzer Linie. Nicht nur konnte in der Halle von zahlreichen anderen Orten ein weit besserer Überblick aus der Höhe gewonnen werden, es wurde wohl auch allen unmittelbar klar, dass die Benutzung dieser Plattform gar keine Binnenexklusivität versprach. Die Benutzung war jedermann freigestellt, zu allem Überfluss war auch zu befürchten, man defiliere dort gegebenenfalls nur zur Belustigung der übrigen Messebesucher.

Doch wie sieht es aus, wenn mit der Eventualitätenplattform nicht das Heimspiel im expliziten Kunstbetrieb, sondern das Auswärtsspiel im öffentlichen Raum gesucht wird? Hier scheint es, vergleichbar den meisten Erscheinungsformen partizipativer Kunst, eher von Vorteil zu sein, dass sie wider die offizielle Diktion nicht ernsthaft und schon gar nicht von der Masse genutzt wird, die Betrachter vielmehr bestenfalls anhand der exemplarischen Nutzung durch ästhetische Erfüllungsgehilfen (meist sich erbarmende Freunde der Künstler) imaginieren, wie das Ganze ungefähr gedacht war. Die weitgehende Leere bzw. Nichtnutzung solcher Flächen lenkt dann in vordergründig ungebührlicher Weise die Aufmerksamkeit der Betrachter auf jene Flächen selbst. Was als Mittel zum Zweck gedacht war, wird ästhetischer Selbstzweck, so dass insbesondere rektanguläre Flächen auch mit quasibildlicher Formatierung kokettieren können. Die monochrome Bildlichkeit einer Fläche in installativer Position (nämlich auf dem Boden statt an der Wand) bzw. der materialiter exponierte Belag im öffentlichen Raum tritt dabei in eine Überlagerung mit vermeintlicher Ermöglichung eines Tuns, was Befürwortern bereits als ersehnte Kommunion von ästhetischer und pragmatischer Sphäre erscheint.

So darf man festhalten, dass gar nicht die offiziell angestrebte kunsttranszendierende Nutzung resultiert, sondern mangels Publikumsinteresse deren viel wahrscheinlicheres Ausbleiben einem Dauerzustand projektierter Eventualität Platz macht. Wer heute in der Kunst eine Eventualitätenplattform anbietet, ist also stets auf der sicheren Seite: Im Falle ihrer Annahme durch das Publikum kann sich der Künstler in politisch korrekter Rücknahme einer Autorenposition seiner bloß katalytischen bzw. initiierenden Rolle für eigensinnige Betrachterakte rühmen; im wahrscheinlicheren Falle ihrer Nichtnutzung kann er die Brachlage in gleichsam sepulkraler Wendung als stummes, denkmalhaftes Projektionsfeld für ästhetisch bereits sublimierte Nutzung ausgeben.

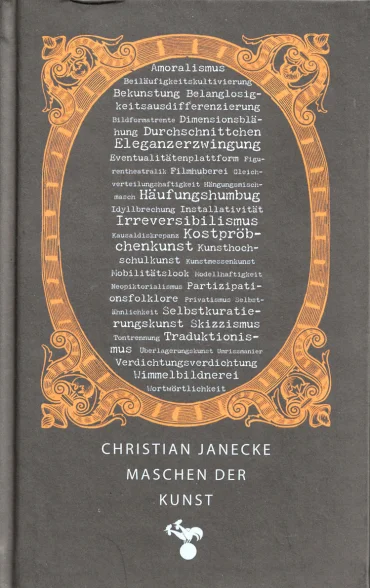

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 19.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.