Die in der zeitgenössischen Kunst herrschenden Routinen – ihre Maschen – sind Thema einer neuen Reihe des Kunsthistorikers Christian Janecke. Zum Auftakt diskutiert Janecke die Beiläufigkeitskultivierung: den Wunsch, nicht gesehen zu werden.

In der Beiläufigkeitskultivierung inszeniert Kunst aufmerksamkeitsheischend ihr eigenes Übersehenwerden. Sehr alte Figuren oder Vorformen der Beiläufigkeitskultivierung, die malerische oder habituelle Lässigkeit (sprezzatura) des dem Höfling nacheifernden Künstlers, ebenso dandyistische Attitüden habituellen oder vestimentären Understatements erklären Anteile des Phänomens. Bürgerlich, und das heißt modern, ist der Kunst indes Ambitioniertheit nicht nur beigesellt, sondern unverzichtbar – umso antibürgerlicher und mithin distinktionssteigernder nimmt sich Beiläufigkeitskultivierung aus. Sie hebt sich günstig ab von jenem drängenden Konsequenzialismus der Moderne, dessen gesellschaftsaversive und gemeinschaftsverliebte Haltung Plessner ein halbes Jahrhundert vor Sennett durchschaut hatte. All die expressionistischen ›Notwendigkeiten‹, denen sich das Künstlersubjekt allein durch innere Vorgabe, keinesfalls durch Wahl konfrontiert sah, raunten ihm zu: »Einerlei was du machst, mache es ernst, konsequent, bringe es zu Ende!« Das heißt aber, dass die Künstler, falls sie stattdessen Beiläufigkeitskultivierung betrieben, nicht allein gegenüber Nichtkünstlern unorthodox auftreten konnten, sondern ebenso gegenüber dem ordo ihres eigenen Feldes.

Zur Masche gerät Beiläufigkeitskultivierung, wo sie selbst noch in dieser Opposition gegen das übrige Lager der Künstler topisch wird. Nichtinvolviertheit als Variante eines Kults der Coolness wird hier zum Credo der Abgeklärten: »Das sehe ich ganz leidenschaftslos«, sagen sie heute mit den professionell gelangweilten Mienen der Gesichter von Figuren Stephan Balkenhols. Jedoch nicht aufrichtig, denn der Künstler muss gesehen werden. Timm Ulrichs’ altvorderer Kalauer: »Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!« (1969) pointiert mit seiner unweigerlich einprogrammierten Selbstwiderlegung insofern die Crux jeglicher Beiläufigkeitskultivierung.

Auf der documenta X (1997) bemühten sich Künstler wie Carsten Nicolai derart um die Unauffälligkeit ihres Ausstellungsbereiches, dass tatsächlich ein Großteil des Besucherfußvolks daran vorbeizog. Natürlich steckt immense Eitelkeit darin, noch dort und noch in jener Geste Aufmerksamkeit ernten zu wollen, da man um diese nicht nur nicht buhlte (man also in den Worten Michael Frieds der ›absorption‹ huldigte), sondern wo man die Adressaten regelrecht damit überraschte, dass sie die wahre Kunst schon längst ahnungslos passiert hatten. So wie pfiffige Sozialpsychologen einen Test nicht im Labor, sondern bereits im Wartezimmer mit den Probanden (die glauben, ihn noch vor sich zu haben) vornehmen und dabei Authentizitätsgewinne für ihr Experiment einstreichen wollen, genauso steckt in der künstlerischen Beiläufigkeitskultivierung die stille Hoffnung, das zunächst gar nicht unter Auspizien der Kunst Wahrgenommene möge desto nachhaltiger und irgendwie ehrlicher seine Wirkung entfalten. Lernen könnten die Ritter der Beiläufigkeitskultivierung von der modernen Zoopädagogik, die – ihrerseits inspiriert von kalkulierten Sichtbarrieren des älteren Englischen Gartens – schon in den frühen 1970er Jahren empfahl, Büsche und andere sichtversperrende Requisiten derart im Vordergrund der Gehege einzelgängerischer Tiere zu drapieren, dass es den Besuchern erst nach einer Weile gelänge, das ersehnte Objekt ihrer Schaulust zu erspähen.

Neben kalkulierten und erfolgserpichten gibt es freilich auch regressive und selbstmitleidige Varianten des Prinzips, so wenn verinnerlichtes Scheitern bei Protagonisten einer Kunsthochschulkunst dazu führt, dass sie, das Establishment fliehend, eine Schmollecke in der Peripherie der Ausstellung vorziehen, um dort wenigstens unter ihresgleichen als heroischer Verweigerer abgefeiert zu werden.

Die Beiläufigkeitskultivierung als ostentatives Antistrebertum in der Kunst kann sich in der Dürftigkeit oder im Billiglook verwendeter Materialien ausdrücken wie beispielsweise Gerwald Rockenschaubs monochrom von der Rolle entnommene, gekettelte Teppichstücke in schäbiger, kompositorisch bewusst sinnloser Überlagerung, die anderthalb Jahrzehnte nach ihrer Entstehung nochmals zur documenta 12 (2007) in der Kasseler Neuen Galerie gezeigt wurden. Rockenschaubs Arbeit erinnerte nicht zufällig an die sogenannte Realkunst der späten 1970er und 1980er Jahre. Denn dort gab es sowohl die franziskanische Geste demütigen Anerkennens protokünstlerischer Qualitäten im Alltäglichen, als auch die virtuose Haltung dessen, der – wie Leonardo aus Spuren des an die Wand geworfenen Schwamms – es versteht, dem Ungefähren, Ungestalteten durch winzige Eingriffe, Markierungen oder Kontextverschiebungen listig Sinn abzuringen.

Häufig ist Beiläufigkeitskultivierung nicht so sehr den Werken an sich, als vielmehr ihrer Darbietung inhärent, entweder direkt als kuratorische Strategie oder indirekt, wenn die Künstler zur Selbstkuratierung schreiten, indem sie ihrem Werk mittels randseiterischer Lokalisierung etwas Lauerndes verleihen, so als drohe es uns mit den Worten: »Zieh’ nur an mir vorüber, wirst schon sehen, was Du dabei verpasst!« Diese provozierte ›Unbeachtetheit‹ fügt sich, wie ich finde, trefflich zur mittlerweile verebbenden Mode des Performativen auch in nicht explizit performativen Künsten. Denn Weniges kommt dieser Denkmode (und ihrem Hang zur Überschätzung einer werkkonstitutiven Rolle der Begegnung eben mit dem Werk) so entgegen wie das vermeintlich Liegengelassene oder das en passant Erwirkte.

In der Beiläufigkeitskultivierung wiederholt sich jene Situativität, die man der Minimal Art als regelrechtes Aufwarten gegenüber dem Betrachter vorgeworfen hatte. Nur gestaltet sie sich jetzt nicht mehr als unmittelbar vom Werk veranlasst, sondern als ein auf Begegnungsverzögerung angelegtes Arrangement des Werkes. Indem es uns nicht direkt in Empfang nimmt, sondern sich mit Bedacht ein wenig ins Abseits begibt, erzielt es im Nachhinein desto mehr Effekt. Offenkundig schmeichelt es manchen Betrachtern, sich Audienz bei einem nicht für jedermann erreichbaren Werk verschafft zu haben.

Das etwa in der Welt des Konsums längst unrettbar Altmodische, wo nicht Kompromittierte dessen, was man einmal ›Geheimtip‹ nannte, konnte ausgerechnet in der Kunst überdauern. Vor dem Hintergrund einer die Adressaten von Art Weeks hoffnungslos überfordernden Angebotsmenge verspricht der ›Geheimtip‹ nämlich nicht allein exklusiven Rat und Informationsvorsprung. Es können sich im Gegenzug und praktischerweise die Werke auch gleich selbst zum Geheimtip ausstaffieren, eben als beinahe übersehehene!

Solch werkinhärente Beiläufigkeitskultivierung übergreift meist gar nicht die ganze Arbeit, sondern nur einige ihrer Facetten. Als Doyen solch parergonaler Geschwätzigkeit küren wir Manfred Pernice mit seinen betulich auf kaputt getrimmten Skulpturen – vielleicht sollte man sagen: Skulptur-Gelagen. Er hat es geschafft, das den 1990er Jahren verhaftete Berlin-Gefühl eines Billiglooks zu überführen in eine Notorik des immer schon zu spät, des noch nicht Angekommenen oder auch des sich ›wie im falschen Film‹ Befindlichen. Die heute gerne in Talkshows zum Besten gegebene dämlichste Entschuldigung für mangelnde Geistesgegenwärtigkeit: Da habe jemand neben sich gestanden, wird zur Maxime solcher Bildhauerei, führt aber auch zu den sorgfältig verzagt inszenierten Ausstellungen des Malers Michael Krebber. Die Nähe zu kalkuliertem Dilettantismus, auch zu einem Bad Painting Good Art ist unübersehbar, doch es bleibt der Unterschied: Wer Beiläufigkeitskultivierung betreibt, sucht nicht die Transsubstantiation des charismatisch Schlechten ins Gute, sondern des Übersehenen ins Vielbeachtete.

Eine kaum überbietbare und vorerst letzte Stufe dürfte erreicht worden sein, wo der trainierteste Teil des Kunstpublikums, statt sich bloß geschmeichelt zu fühlen in einer Kennerschaft, der auch das Beiläufigste nicht zu entgehen vermochte, sich nun gerade darin gefällt, das Beiläufige beiläufig sein zu lassen. Die Betreffenden outen sich also nicht durch Laute des Entzückens, der Verwunderung und exaltierter Mitteilsamkeit gegenüber Umstehenden als schnöde Kunsttouristen, wenn beispielsweise ein buntbepfoteter Hund auf der Kasseler documenta 13 (2012) an ihnen vorbeitrabt. Ihre wahre Irritationsfähigkeit angesichts von Kunst stellen vollends beiläufigkeitskultivierte Rezipienten vielmehr dadurch unter Beweis, dass sie ihr ästhetisches Pfingsten gänzlich zu sublimieren verstehen zur leisen, jedoch unverweslichen Gewissheit: nicht dabei bemerkt zu werden oder bemerkt werden zu müssen, dass und wie sie durchaus merkten, dass soeben etwas sie streifte (Kunst!), das partout nicht bemerkt werden wollte.

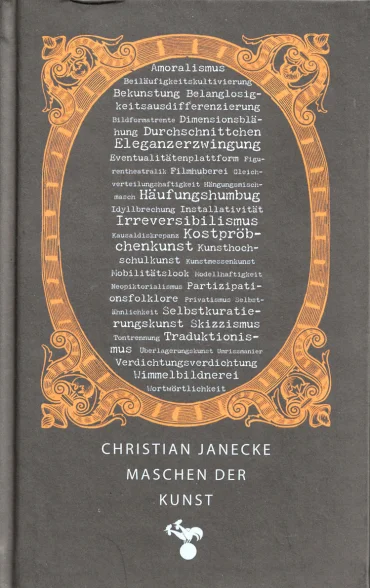

Aus: Christian Janecke: Maschen der Kunst. Mit freundlicher Genehmigung © Zu Klampen Verlag

Letzte Änderung: 19.08.2021

Christian Janecke Maschen der Kunst

Auflage: 1. Aufl.

Einband: Hardcover

Umfang: 238 Seiten

Erschienen: 14. Sep 2011

Format: 11,50 × 18,50 cm

Sprache: Deutsch

Verlag: zu Klampen Verlag

ISBN-13: 9783866741591

ISBN-10: 3866741596

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.