Bob Dylan ist womöglich eine Kultfigur geworden, weil er sich ständig neu erfunden hat und weil er sich letztlich immer gleich geblieben ist. So hat jeder seinen eigenen Dylan, er aber gehört niemandem. „I don't belong to any body“, heißt es in seinem Song „I’m Not There“, so auch der Titel des Films über ihn, der 2007 herauskam. Aus diesem Anlass sprach Marli Feldvoß in Venedig mit dem Regisseur Todd Haynes.

Todd Haynes im Gespräch mit Marli Feldvoß zu seinem Film „I’m Not There“

Marli Feldvoß: Wann ist Ihnen das erste Mal das Thema Dylan in den Sinn gekommen?

Todd Haynes: Das geht bis zur Jahrtausendwende zurück. Ich hatte eine Depression. Ich lebte schon seit fünfzehn Jahren in New York und fragte mich, ob das der Ort sei, wo ich eigentlich hingehörte. Vielleicht eine vorzeitige Midlife-Krise. Ich wollte mich an das Melodrama setzen und mich mit Douglas Sirk beschäftigen. Ich setzte mich also ins Auto und fuhr nach Portland, Oregon, wo meine Schwester wohnte. Und plötzlich überkam mich eine Sehnsucht nach der Musik von Bob Dylan, die ich seit meiner Highschool-Zeit nicht mehr gehört hatte. Die ganze Fahrt über hörte ich Dylan und sonst nichts.

Aber Sie waren dann hauptsächlich mit der Arbeit an „Far From Heaven“ beschäftigt.

Ja. Durchaus. Ich saß nachts an meinem Drehbuch, war aber tagsüber wie besessen von Dylan. Ich las alle Biografien und immer wieder war die Rede davon, wie dieser Typ es schaffte, sich von einem Tag auf den andern zu verwandeln. Mir kam auch gleich die Idee mit den multiplen Figuren. Damit stand schon die Form fest, um diese berühmt-berüchtigten Metamorphosen dramatisieren zu können.

Heißt das, dass Sie parallel zu „Far From Heaven” auch noch das Dylan-Projekt angingen?

Nicht ganz. Wir haben uns dann erst im Sommer 2000 mit Jesse, Dylans ältestem Sohn, in L.A. getroffen. Der rief gleich Jeff Rosen, Dylans langjährigen Manager, an. Ich hatte damals einen Film mit sieben Personen im Kopf und stellte ihm meine Idee vor. Ich sollte das Ganze auf einem Blatt Papier skizzieren. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen: Sag auf keinen Fall: „Stimme einer Generation“ oder so ähnlich. Daraufhin schrieb ich dieses Ding mit dem Titel: „’I’m not there’. Voraussetzungen für einen Film über Dylan” und schickte es zusammen mit einigen DVDs meiner Filme an Dylan. Ein paar Monate später war der Vertrag perfekt.

Haben Sie Dylan jemals persönlich getroffen?

Nein. Ich hätte ihn treffen und mit ihm sprechen können, wenn ich ihn gebraucht hätte. Aber ich hatte nie das Bedürfnis. Ich wollte ihn nicht in die Situation bringen, mir etwas Banales erzählen zu müssen. Ein Treffen mit Bob Dylan ist ein großer Augenblick im Leben – das belastet man nicht mit Erwartungen.

Gab es denn keine Vorschriften?

Nein. Jeff Rosen meinte nur, der Film solle das Drogenthema nicht so herausstellen. Ich sagte: Jeff, Dylan ist Drogenkonsum. Zumindest in den Sechzigern. Er war wie ein Code für diese neuen Aktivitäten, die eine Generation von der nächsten trennten. Manche meinten sogar, man könne seine Texte ohne Drogeneinfluss gar nicht verstehen. Seine Frisur, sein Look, sein Stil symbolisierten geradezu, dass da Drogen im Spiel waren.

Hatten Sie schon die Besetzung im Kopf?

Ich wusste nur, dass Woody ein schwarzer Junge und Jude eine Frau werden sollten. Mir schwebte auch Charlotte Gainsbourg vor. Sie hat etwas, was die verschiedenen Dinge, die ich über die Frauen in Dylans Leben zusammengetragen hatte, verband.

Sara Dylan war zwar keine Malerin, aber ich wollte, dass diese Frau eine eigene Karriere hatte, die sie für die Familie aufs Spiel setzte. Ich wollte zeigen, dass diese geniale männliche Kreativkraft ihren Preis forderte.

Wie lief das ab, als Sie Cate Blanchett gefragt haben?

Sie dachte, ich wäre verrückt. Aber ich wollte eine Frau, weil ich das Androgyne und das Erscheinungsbild Dylans aus jener Zeit rekonstruieren wollte. Das hat sie aber sofort verstanden.

Was ist für Sie das Beste an Dylan?

Sein Doppelalbum „Blonde on Blonde“. Ich habe versucht, den Dylan von „Blonde on Blonde“ in Bilder zu übersetzen. Es ist einfach perfekt. Es beschreibt den Künstler, wie er von den Medien belagert, belästigt und vereinnahmt wird. Was oft sehr ironisch intoniert wird. „Blond on Blonde“ ist der Zusammenstoß der persönlichen mit der Konsumkultur.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Dylan beschreiben?

Ich war ein Fan. Jetzt bin ich jenseits eines Dylan-Fan, ich bin ein Dylan-Schüler. Ich habe eine Dissertation über Dylan und die Sechziger geschrieben. Es war mein Job. Du übersetzt Liebe in Arbeit, und es gelingt Dir vielleicht, diese Liebe an den Zuschauer weiterzugeben. Du entwickelst diese merkwürdige enge Beziehung zu deiner Figur, als ob Du es selbst wärst.

Stimmt es, dass Sie sich im Film eher zurückhalten, was die Kritik an Dylan und sein Verhältnis zur Politik betrifft? Joan Baez hat sich in letzter Zeit sehr kritisch dazu geäußert.

Nein, ich finde, dass Julianne Moore (Alice alias Joan Baez) sogar ziemliche Vorbehalte gegenüber Dylan hat. Sie ist kein Girlie, das Jack anhimmelt. Ich finde, dass alle Figuren ziemlich widersprüchlich angelegt sind. Jack ist mit der Bürgerrechtsbewegung, der New Left und dem Folkrevival verbunden. Woody vertritt noch die Old Left, die Gewerkschaftsidee, die Politik der Depressionszeit, für die Woody Guthrie stand, allerdings ein bisschen verspätet. Jack vertritt die New Left, bis er spürt, dass die Kommerzialisierung etwas zerstört. Dann wird Jude geboren, eine Person, die jedwede Indoktrinierung ablehnt. Jack vertritt eine moralische Festigkeit, sei es von links oder später von rechts, wenn er als bekehrter Christ auftritt. Ihm geht es darum, Antworten parat zu haben und rein zu bleiben. Jude gehört zur Grauzone, er lässt sich vom Bösen in der Welt umfangen und distanziert sich nicht davon. Er sagt: Nein, das ist in uns allen, wir sind alle verseucht, wir stecken alle mittendrin.

Sie haben sich immer wieder mit populärer Musik auseinandergesetzt. Warum eigentlich?

Weil die populäre Musik die Kultur widerspiegelt und die Kultur wiederum die Musik. Sie sind in einem eigenartigen Tanz verstrickt. Musik und Film stammen zur Hälfte aus unseren Träumen und Vorstellungen und zur anderen Hälfte hängen sie vom Markt ab. Und irgendwo verbinden sich beiden Dinge, vermischen sich mit unserem Blut, werden zu etwas, das man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Deshalb entstehen diese Brüche, diese sonderbaren Überraschungen in der Popkultur wie der Glam Rock. Das war die totale Umkehr dessen, was Rock ’n’ Roll bis dahin war. Dylan ist auch so eine geheimnisvolle radikale Figur. Nur weil er so kanonisiert, so verehrt wird, sind diese extremen Risiken, die er als Künstler einging, vergessen worden.

Richard Gere meinte, dass sich in zweihundert Jahren keiner mehr an Picasso erinnern wird. Nur Dylan würde überleben. Einverstanden?

Nicht so ganz. Ich finde, dass Picasso und Dylan eine Menge gemeinsam haben. Sie sind wohl beide die letzten modernen Stimmen vor dem postmodernen Zerfall von Subjekt und Objekt.

Wie war Ihre Zusammenarbeit mit Richard Gere?

Ein erstaunlicher Typ. Er machte mich auf den amerikanischen Fotografen Ralph Eugene Meatyard aufmerksam, den ich gar nicht kannte. Er fotografierte das ländliche Amerika, leicht verwischte Bilder, Kinder mit Masken, Vogelscheuchen in den Bäumen, kleine Gespenster hier und dort, Fotos, auf denen es spukte. Wir kopierten die Masken von den Meatyard-Fotos. Gere verstand genau, worum es ging.

Ihr großes Thema ist die Identitätskrise. Ihre Filme kreisen um Menschen, die vor sich selbst und vor der Gesellschaft flüchten. Warum?

Meine Filme stellen die Idee der Identität als ein festes Besitztum in Frage. Identität ist keine intakte Angelegenheit, die man nur finden und dann für den Rest seines Lebens festhalten muss. Für mich ist der menschliche Organismus ständig in Bewegung, passt sich an, verändert und widersetzt sich sogar dem, was wir sein sollen. In “I’m not there” ist es ein Künstler, der dieses Verhalten als Strategie einsetzt, um sich selbst und andere am Leben zu erhalten. Das ist gesund. Das bedeutet Freiheit. Freiheit heißt: Alles in die Luft zu schleudern und es neu zu erfinden.

Das Gespräch wurde im September 2007 in Venedig geführt.

Letzte Änderung: 25.08.2022 | Erstellt am: 23.08.2022

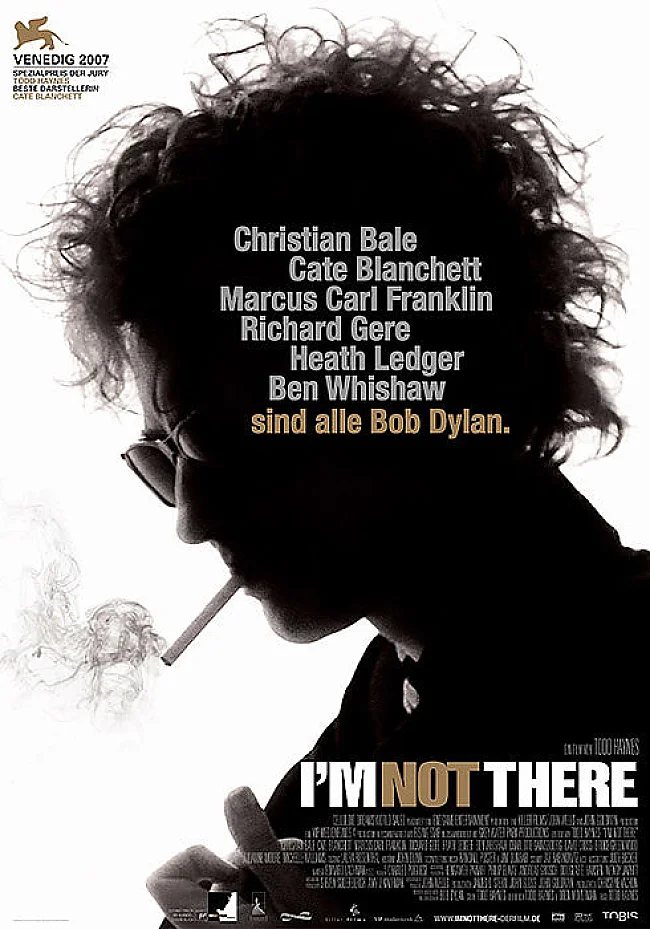

Deutscher Titel: I’m Not There

Originaltitel: I’m Not There

Produktionsland: USA, Deutschland

Originalsprache: Englisch

Erscheinungsjahr: 2007

Regie: Todd Haynes

Drehbuch: Todd Haynes, Oren Moverman

Musik: Bob Dylan

Kamera: Edward Lachman

Schnitt: Jay Rabinowitz

Besetzung

Christian Bale: Bob Dylan / Jack Rollins / Pastor John

Cate Blanchett: Bob Dylan / Jude Quinn

Marcus Carl Franklin: Bob Dylan / Woody Guthrie

Richard Gere: Bob Dylan / Billy the Kid

Heath Ledger: Bob Dylan / Robbie

Ben Whishaw: Bob Dylan / Arthur

Charlotte Gainsbourg: Claire

David Cross: Allen Ginsberg

Bruce Greenwood: Keenan Jones

Julianne Moore: Alice

Michelle Williams: Coco Rivington

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.