Tiefseebergbau: Welche Risiken bestehen?

Ein neuer Bericht des WWF fordert die Regierungen auf, die Entwicklung des Tiefseebergbaus zu stoppen, da dieser erhebliche Schäden für die Umwelt verursacht.

Der neue WWF-Bericht mit dem Titel „Analyse der Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf den globalen Biodiversitätsrahmen und die Agenda für nachhaltige Entwicklung“ hebt die möglicherweise irreparablen Schäden hervor, die der Tiefseebergbau für die marine Biodiversität, die Regulierung des Klimas und die nachhaltige Entwicklung verursachen könnte. Der Bericht bewertet die Bedrohung, die vom Tiefseebergbau ausgeht, indem er sie in Beziehung zum Globalen Biodiversitätsrahmen (zu engl. Global Biodiversity Framework (GBF)) und zur Agenda der Ziele für nachhaltige Entwicklung (zu engl. Sustainable Development Goals (SDGs)) setzt.

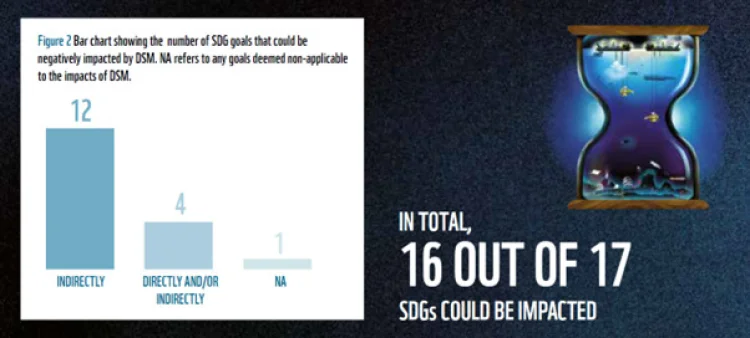

Laut dem WWF-Bericht sind nahezu alle Ziele des Globalen Biodiversitätsrahmens (GBF) für 2030 sowie die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) durch den Tiefseebergbau gefährdet. Insgesamt könnten 18 von 23 GBF-Zielen und 16 von 17 SDGs negativ beeinträchtigt werden, was den Tiefseebergbau zu einer nicht nachhaltigen Option im Rahmen der grünen Transformation macht.

Was ist Tiefseebergbau?

Der Tiefseebergbau umfasst die Gewinnung von Mineralien aus dem Tiefseeboden (in 200 Metern Tiefe oder mehr). Die Tiefsee ist nach wie vor weitgehend unerforscht – ein aktueller Bericht schätzt, dass nur etwa 2–3 % des Meeresbodens bislang erkundet wurden.

Der weltweite Wandel zur Erreichung der Klimaziele hat eine erhöhte Nachfrage nach kritischen Mineralien entstehen lassen. Zu den gefragten Mineralien zählen Kobalt, Lithium, Kupfer und Nickel, die für die Herstellung sauberer Energietechnologien wie Windturbinen, Solarmodule und Elektrofahrzeuge unerlässlich sind.

Obwohl der Tiefseebergbau eigentlich die Produktion sauberer Energie unterstützen soll, wird diese gut gemeinte Form der Rohstoffgewinnung stattdessen eine Vielzahl verheerender Umweltauswirkungen verursachen. Von der Zerstörung von Tiefseelebensräumen und der Schädigung der Fischerei bis hin zur Verschärfung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten – dieser Bericht macht deutlich, wie dringend ein Stopp der Tiefseebergbaupraktiken erforderlich ist.

Was sind die Risiken?

Biodiversitätsverlust

Die derzeit praktizierten Methoden der Rohstoffgewinnung im Tiefseebergbau sind äußerst zerstörerisch, da sie Gebiete des Meeresbodens abtragen und stören, die zahlreichen ökologisch-wichtigen und endemischen Arten (also Arten, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen) als Lebensraum dienen.

Der Tiefseebergbau würde zu schwerwiegender und unmittelbarer Zerstörung von Lebensräumen am Meeresboden führen, mit langfristigen Auswirkungen auf Tiefsee Ökosysteme, die sich nur äußerst langsam erholen. Inwieweit sich die Tiefsee überhaupt von den Eingriffen des Tiefseebergbaus erholen kann, ist unbekannt.

Der Einsatz von Tiefseebergbau würde mehrere Schadstoffe in die Meeresumwelt einbringen. So ist beispielsweise Kupfer, das aus dem Abbau in die naheliegenden Wassersäulen gelangen würde, für Meeresorganismen hochgiftig und kann tödliche Folgen haben. Der Tiefseebergbau erfordert zudem eine umfangreiche Infrastruktur und schwere Maschinerie, was das Risiko von Ölverschmutzungen und anderen Formen der Verschmutzung durch große Schiffe und erhöhten Schiffsverkehr erhöht (z. B. Lärm-, Licht-, Mikroplastik- und Schwermetallbelastung durch Farben).

Fischerei und Fischpopulation

Laut dem WWF-Bericht wird die für Tiefseebergbau notwendige Infrastruktur direkt die Fischerei schädigen und damit diejenigen, die auf Fischerei als Existenzgrundlage angewiesen sind, etwa in den kleinen Inselentwicklungsländern (Small Island Developing States (SIDS)).

Die Mehrheit der kleinen Inselentwicklungsländer (SIDS), die sich in der Nähe von oder innerhalb bestehender Explorationsgebiete befinden, sind auf die Fischerei angewiesen. Laut dem Bericht machen Fischereiprodukte etwa 70 % der Exporte der SIDS aus. Die Fischereiindustrie sichert zahlreiche Existenzen und schafft dauerhafte Arbeitsplätze.

Es bestehen jedoch berechtigte Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf die Fischerei in diesen SIDS, insbesondere im Hinblick auf die Belastung der wirtschaftlich wichtigen Thunfischbestände durch Schwermetalle. Laut dem WWF-Bericht machen die Thunfischfischereien in den pazifischen SIDS etwa 84 % des Bruttoinlandsprodukts aus, was dieses Thema besonders kritisch macht.

Der Tiefseebergbau könnte die Auswirkungen des Klimawandels noch verstärken

Der WWF warnt, dass der Tiefseebergbau die Rolle des Ozeans als bedeutender Kohlenstoffspeicher, der 25 % der Kohlenstoffemissionen aufnimmt, bedroht. Da der Ozean der größte Kohlenstoffspeicher der Erde ist, wird erwartet, dass der Tiefseebergbau die Fähigkeit des Ozeans beeinträchtigen könnte, Kohlenstoff zu binden und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Unberührte Tiefseesedimente speichern Kohlenstoff über Millionen von Jahren. Der WWF-Bericht gibt jedoch an, dass Fahrzeuge des Tiefseebergbaus schätzungsweise etwa 172,5 Tonnen Kohlenstoff pro Quadratkilometer und Jahr freisetzen würden und damit die natürliche Speicherungsrate von etwa 14 Kilogramm pro Quadratkilometer in der Clarion-Clipperton-Zone bei Weitem übertreffen.

Wachsende Ungleichheiten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden

Der WWF-Bericht argumentiert, dass der Tiefseebergbau voraussichtlich vor allem multinationalen Konzernen aus dem globalen Norden zugutekommen würde, während lokale Kapazitäten unterentwickelt blieben. Da erwartet wird, dass der Tiefseebergbau bis 2050 nur etwa 8 % des weltweiten Kobaltbetrags liefern wird, bestehen Zweifel an seiner Rentabilität und Tragfähigkeit.

Die pazifischen SIDS – die bereits durch die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels sowie durch rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen eingeschränkt sind – stehen vor besonders großen Herausforderungen bei der Bewältigung der ökologischen und wirtschaftlichen Folgen des Tiefseebergbaus. Der WWF veranschaulicht dies am Beispiel Papua-Neuguineas:

„Als Papua-Neuguinea nach der Insolvenz des kanadischen Bergbauunternehmens Nautilus auf Schulden in Höhe von 125 Millionen US-Dollar sitzen blieb – nachdem es als erstes Land eine Explorationslizenz für den Tiefseebergbau erhalten hatte.“

Der Bericht betont, dass Tiefseebergbau ohne gemeinsame Forschungsaktivitäten sowie Technologie- und Wissenstransfer voraussichtlich die Ungleichheiten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden weiter vertiefen wird.

Kulturelle Beeinträchtigungen

Für viele indigene Völker und lokale Gemeinschaften hat der Ozean eine große kulturelle, historische und spirituelle Bedeutung. Der Tiefseebergbau bedroht diesen kulturellen Wert, indem er die natürlichen Ressourcen des Ozeans auf zerstörerische Weise ausbeutet.

Der WWF nennt als Beispiel, dass „Teile des Atlantischen Ozeans gelten als Gedenkstätten, die Überlebenden und Verstorbenen des transatlantischen Sklavenhandels. Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) verpflichtet die Vertragsstaaten zum Schutz historisch bedeutender Objekte.“

Was kann gegen den Tiefseebergbau unternommen werden?

Der WWF hat während der Ratssitzung im März bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (zu engl. International Seabed Authority (ISA)) ein wissenschaftlich fundiertes Moratorium für den Tiefseebergbau gefordert. Er ruft die Regierungen dazu auf, dem Vorsorgeprinzip zu folgen und irreversible Schäden an der Tiefsee zu verhindern. Der Mangel an Transparenz in den Regulierungsrahmen sowie das unzureichende wissenschaftliche Verständnis der Tiefseeökosysteme machen ein Voranschreiten mit dem Tiefseebergbau zu einem rücksichtsloses Glücksspiel.

Jessica Battle, Leiterin der WWF-Initiative „Kein Tiefseebergbau“, sagte:

„Die Tiefsee ist eines der letzten unberührten Ökosysteme der Erde. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung unseres Klimas und beim Erhalt des marinen Lebens. Wir können es uns nicht leisten, sie kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen zu opfern. Tiefseebergbau darf erst dann zugelassen werden, wenn die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Risiken vollständig verstanden sind, alle Alternativen zu Tiefseerohstoffen geprüft wurden und nachgewiesen ist, dass Tiefseebergbau so durchgeführt werden kann, dass die Meeresumwelt geschützt und ein Verlust an Biodiversität sowie Klimaauswirkungen, Lebensraumzerstörung und Artensterben verhindert werden. Bis dahin ist ein globales Moratorium für den Tiefseebergbau notwendig.“

Die Forderungen nach einem Moratorium nehmen zu, angeführt von lokalen und internationalen NGOs, Gemeindevorstehern, Wissenschaftler*innen, Regierungen und Fischereiorganisationen. Die Umweltinitiative der Vereinigten Nationen UNEP warnt vor erheblichen Reputations-, Regulierungs- und Betriebsrisiken, die mit den Plänen zur Ausbeutung des Tiefseebodens verbunden sind.

Der Weg in eine nachhaltigere Zukunft beginnt mit einer einfachen Entscheidung: Den Tiefseebergbau aussetzen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich vom WWF veröffentlicht und im Impakter Magazine zweitveröffentlicht. Hiesige Veröffentlichung erfolgt in Zusammenarbeit mit Impakter Magazine und WWF.

Aus dem Englischen von Liam Grunsky.

Letzte Änderung: 12.05.2025 | Erstellt am: 12.05.2025

Hier geht es zu dem Bericht des WWF “Analyse der Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf den globalen Biodiversitätsrahmen und die Agenda für nachhaltige Entwicklung”.

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.