Orte, die Geschichte schreiben

Die in Frankreich geborene Dokumentarfotografin Valérie Leray setzt sich mit Orten der Erinnerung auseinander. Ausgehend von der Lebensgeschichte ihres Großvaters recherchiert sie über die Verfolgung der Sinti und Roma während des Vichy-Regimes. Ina Rosenthal und Cornelia Wilß haben mit Valérie Leray über die Voraussetzungen ihrer Arbeit gesprochen.

Cornelia Wilß: Bitte beschreiben Sie das Konzept dieser Ausstellung.

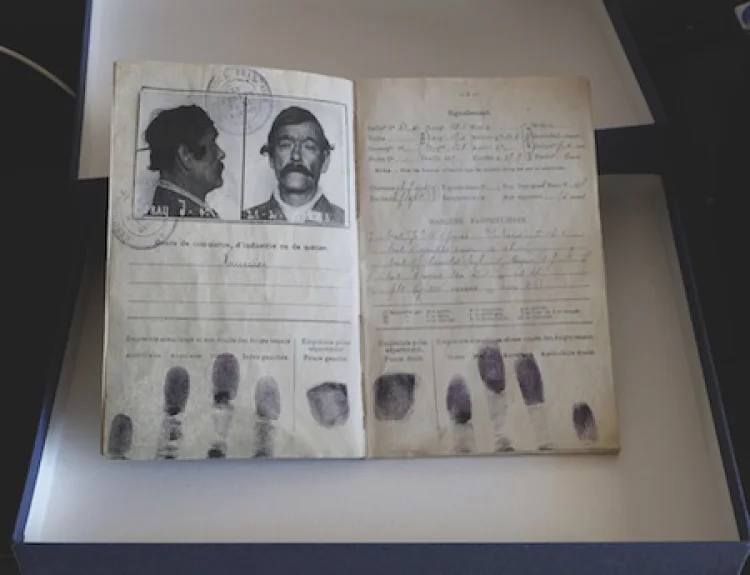

Valérie Leray: Wie Sie in der Ausstellung sehen konnten, ist die Fotografie, wie ich sie verstehe und praktiziere, eher dokumentarisch und konzeptionell, das heißt, es liegt mir vordergründig nicht daran, eine ästhetische Konnotation herauszuarbeiten. In dem Konzept, das ich umsetze, geht es darum, dass Orte Geschichte schreiben. Auch wenn es auf den ersten Blick keine Spuren gibt, so ist an diesen Orten doch etwas geschehen. Mein persönlicher Ausgangspunkt war die Geschichte meines Großvaters, Jean Pierre Leray, der als Kind in einem Konzentrationslager in Jargeau in der Nähe von Orléans interniert war. Ich hatte, als ich 28 Jahre alt war, seinen anthropometrischen Ausweis gefunden, der in der Ausstellung auch gezeigt wird. Damit musste er sich an- und abmelden, wann immer er den Ort wechselte.

Meine Idee war, verschiedene Lager, die in ganz Frankreich verstreut sind, aufzusuchen und im Genre der Landschaftsmalerei die Abwesenheit der Leute zu dokumentieren, die einmal dort interniert gewesen waren. Das ist das Konzept dieser Ausstellungsreihe. Ich war in rund 15 oder 16 von insgesamt 41 Internierungslagern. Mein Ziel war es nicht, alle Lager zu besichtigen. Es ging mir darum, exemplarisch die unterschiedlichen Funktionen von Orten aufzuzeigen, die banalisiert wurden und die persönliche Geschichte der einst dort internierten Menschen nicht bewahrten. Im Lager von Rivesaltes, dem mit etwa 600 Hektar größten Internierungslager Frankreichs, hingegen wurde das ganze Trauma von der Internierung bis zur Tötung bewahrt. Allerdings wurden dort nicht nur Sinti interniert.

Cornelia Wilß: Wurde in Ihrer Familie über die Lagerhaft Ihres Großvaters gesprochen?

Nein. Das Lager befand sich zwischen seinem Wohnort und dem meiner Eltern, so dass er jedes Mal daran vorbeikam, wenn er uns besuchte. Aber mein Großvater sprach nicht über seine Internierung. Ich vermute, dass seine Frau, meine Großmutter, die übrigens eine Gadje war, und vielleicht auch meine Eltern Bescheid wussten. Ich glaube, dass im Grunde alle davon wussten, doch weil er nicht darüber sprechen wollte, taten sie es auch nicht. Zudem wollten sie nicht, dass ich tiefer in das Familiengeheimnis eintauche und mich damit beschäftige.

Heute denke ich, dass sein Schweigen nicht nur seinem individuellen Trauma, sondern auch dem der Minderheit der Roma und Sinti galt. Es war ein Weg, um zu überleben: Das Vergangene existiert nicht, es zählt nur die Gegenwart. Er war ein Kind, als er in das Internierungslager kam. Die Dinge, die er gesehen und erfahren hatte, waren für ihn gleichermaßen unerklärlich und unaussprechlich. Vielleicht war sein Schweigen auch einfach eine Frage der Scham.

Ina Rosenthal: Das hängt ja mit der Traumatisierung zusammen … Ich selber stamme aus einer jüdischen Familie und bin seit der dritten Generation die Erste, die sich überhaupt an die Aufarbeitung herantraut.

Mein Großvater kam aus einer Familie mit 17 Kindern, und es hätte Mittel und Wege gegeben, seine überlebenden Brüder und Schwestern zu finden. Der Sohn einer seiner Schwestern hat uns besucht. Dabei hat sich die Familiengeschichte langsam gezeigt. Aber mein Großvater wollte wirklich nicht groß darüber sprechen. Er erwähnte nur manchmal die „boches“, ein Wort, das in Frankreich für die Deutschen verwendet wurde und damals die Nazis meinte. Mir wurde nach und nach erst bewusst, dass mein Großvater im Krieg alles verloren hatte: seine Familie, seinen Besitz, auch seine Kultur. Er musste sich als Waise nach dem Krieg neu erfinden.

Cornelia Wilß: Hat dieses Tabu Sie beeinflusst?

Nein, ich habe eher den Eindruck, dass ich gerade aufgrund der Tabuisierung mit dem Versuch begonnen habe, die Geschichte zu verstehen; das war etwa im Alter von 15 Jahren. Allerdings habe ich mich auch betrogen gefühlt von dem, was man uns in der Schule beibrachte. Es geht doch immer darum, welche Geschichte man erzählt. In unserer Gesellschaft wurde über die Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma nicht gesprochen, auch in den Schulbüchern kam sie nicht vor. Das hat sich erst Anfang 2010 geändert. Diese Geschichte des Verschweigens hat mich geprägt. Man muss sich darüber klar werden, dass es in ganz Europa dieses kollektive Schweigen gab. Frankreich hat erst 2016 öffentlich anerkannt, dass das Vichy-Regime für die Internierung der Gemeinschaft der Roma und Sinti mitverantwortlich war. Davor wurde öffentlich darüber nicht gesprochen. Die Geschichte der Roma und Sinti in Frankreich wurde nie geschrieben. Verlässliche Statistiken, wie viele Menschen interniert waren oder in deutsche Vernichtungslager deportiert wurden, liegen nicht vor. Es wird auch immer unterstellt, die Roma hätten keine Schriftkultur. Das ist falsch. Ich würde deshalb gerne mehr mit Historikern zusammenarbeiten.

Doch ich möchte noch einen anderen Aspekt aus der Perspektive der Minderheit erwähnen. Wie im Falle meines Großvaters war das Schweigen in meiner Familie wie in der Minderheit als Ganzes eine Möglichkeit, um zu überleben. Der Gemeinschaft der Sinti und Roma fehlten die Mittel und Wege, um ihre Geschichte selbst zu schreiben. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, durch meine Fotografien nicht nur die Verfolgung der Sinti, sondern auch ihre Geschichte als Teil unserer gemeinsamen Geschichte darzustellen. Die Juden, die Sinti, die Homosexuellen, die Prostituierten, die Franzosen, die Deutschen, die Nazis, die Kollaborateure – sie sind alle Teil eines Ganzen. Man muss aufhören, den Holocaust zu fragmentieren. Ich bin nicht nur ein einzelner Arm oder sehe nur mit einem Auge. Ich bin eins, und dieses Unteilbare ist die Geschichte des Holocaust im Allgemeinen.

Ina Rosenthal: Das ist eine große Aufgabe! (lacht) Heute mehr denn je.

Ja. Mit dem Projekt „Ort ohne Namen“ möchte ich ausdrücken, dass ich die Wurzeln kenne; ich trage sie in meinem Blut und bin stolz darauf, aber zugleich möchte ich verdeutlichen, dass wir die gleiche Geschichte haben; es ist unsere Geschichte. Die Menschen vergessen das an jedem Tag aufs Neue; sie vergessen, dass es Kriege – ihre Kriege – gab. Doch nein, das waren nicht ihre Kriege, sondern unsere, von uns allen zusammen, denn wir haben sie kreiert. Man muss als Bürger Verantwortung übernehmen und die Geschichte offenlegen. Wir müssen umdenken. Können wir uns vorstellen, über den Holocaust zu sprechen, ohne der jüdischen Gemeinschaft eine Stimme zu geben? Sicher nicht. Aber wir organisieren viele Veranstaltungen zur Kultur und zum Völkermord an Sinti und Roma, ohne sie an der Projektkonzeption zu beteiligen. Doch allmählich treten Historiker, Wissenschaftler, Künstler … aus den Reihen der Roma und der Sinti in Erscheinung.

Ina Rosenthal: Haben Sie das Fach Fotografie studiert?

Nun ja, ich habe ein Jahr lang Soziologie studiert und dann das Studium abgebrochen. Danach wurde ich sehr rasch Fotografin und übernahm Auftragsarbeiten, unter anderem für Städte und Kommunen. Bald verwirklichte ich erste eigene Projekte wie die „Reportagen“ über die „Sans Papiers“ (Bezeichnung für Migranten, die keinen rechtlichen Status in Frankreich haben – Anm. d. Red.).

Ina Rosenthal: Wir hatten eine Wohngemeinschaft in Deutschland, in der wir diese Leute aufgenommen haben … Wir hatten unsichtbare Wohnungen …

Ich habe dann einen Ausstellungsort in Orléans mit initiiert, der für Fotoarbeiten bestimmt war, und danach damit begonnen, Fotografie und Multimedia zu studieren.

Ina Rosenthal: In Frankreich?

An der Universität Paris VIII.

Cornelia Wilß: Würden Sie der Einschätzung zustimmen, dass Sie die Fotografie als gesellschaftliche Arbeit verstehen?

An vielen Schulen für Fotografie wird ein ästhetisches Konzept gelehrt, das das Porträt eines Menschen, ohne seine Geschichte zu thematisieren, in den Vordergrund stellt. Für mich reicht es nicht aus, Menschen zu fotografieren, ohne sie als Teil ihrer eigenen Geschichte zu porträtieren. Wenn ich die verlassenen Internierungslager mit dem Medium der Fotografie festhalte, dann schreibe ich mit den Fotografien die Geschichte der Vergessenen, auch wenn an diesen Orten kaum mehr Spuren dieser Menschen vorhanden sind. Ich gestalte die Themen mit Hilfe der dokumentarischen konzeptuellen Fotografie. Meine Basis ist die Realität. Insbesondere in Frankreich werden heutzutage künstlerische Disziplinen praktiziert, ohne die Evolution in Kunst und Fotografie, Anthropologie und Humanwissenschaften zu berücksichtigen. Wir befinden uns in einer Ära des akademischen und kommerziellen Plagiats. Wir wiederholen uns, und das Klischee verkauft sich. Wir arbeiten selten interdisziplinär. Ich für meinen Teil arbeite gerne mit Wissenschaftlern zusammen.

Ina Rosenthal: Ich bin auch Fotografin und ertappe mich manchmal dabei, wie ich immer wieder auf das Thema „Heimat“ stoße. Alles, was ich mache, ob ich schreibe oder fotografiere – immer hat es mit dieser Heimatsuche zu tun. Geht es Ihnen auch so?

Das Wort „Heimat“ kann man schwer übersetzen, aber ich weiß sehr genau, was es bedeutet. Es gibt eine wunderbare Filmtrilogie von Edgar Reitz mit diesem Titel. Heimat … wie kann ich sie für mich definieren? Ich fühle mich „in meiner Heimat“: Das ist entweder hier oder in Frankreich; es sind die Menschen, die Dinge, die Landschaften etc. Ich habe keine spezifische Heimat. Heimat ist mein Begehren. Heimat ist üblicherweise ein wichtiger Ort, doch wie könnte ich – mit meinen italienischen, spanischen, französischen Wurzeln – nur eine Heimat haben? Heimat ist vielleicht auch der Blick eines Kindes auf das Land, in dem es aufgewachsen ist. Für mich ist das Frankreich mit seiner schönen Landschaft, die ich abbilden konnte. Aber hinter dieser schönen Landschaft steckt leider auch eine gewalttätige Vergangenheit. Heute hinterfrage ich öfter das, was ich sehe. Die Landschaften, aber auch die Stadt: Berlin. Ich habe ein bisschen Angst vor der Heimat, davor, mich auf eine bestimmte Gemeinschaft, einen bestimmten Ort festzulegen.

Ina Rosenthal: Heimat muss kein Ort sein …

So ist es. Es fällt auf, dass das Französische keine Definition von „Heimat“ bietet. Deswegen habe ich darauf keine Antwort. Nur so viel: Es gibt Dinge, die wir bewahren müssen, aber das muss nicht nur ein Kulturgut sein. Ich selber werde ja nicht als Sinteza wahrgenommen, man ordnet mich nicht sofort den Sinti zu. Allerdings habe ich durch meine Arbeit festgestellt, dass mir von dieser Gruppe durchaus etwas weitergegeben worden sein muss. Die Sinti-Wurzeln sind also in mir vorhanden, aber eben auch viel anderes. Und ich möchte mich nicht festlegen.

Die Situation in Frankreich ist eine ganz spezielle, vor allem was Sinti, Manouches und andere Volksgruppen anbelangt, die sich voneinander abschotten, auch sprachlich. Es handelt sich um sehr verschlossene Gemeinschaften. Ich verstehe zwar die Gründe für diese Verschlossenheit, aber gleichzeitig produziert sie einen Bruch, ein Verschwinden, wenn an ihr festgehalten wird. Die Situation ist sehr komplex und ähnelt der der arabisch-islamischen Gemeinschaft in Frankreich. Die verschiedenen kulturellen und ethnischen Gemeinschaften bleiben in ihren Höhlen. Und ich frage mich, warum. Mit der jüdischen Gemeinschaft in Frankreich ist es das Gleiche. In Paris gibt es ein eigenes jüdisches Viertel, Le Marais, das vierte Arrondissement. Warum? Warum „vermischen“ sich die Menschen nicht? Man kann doch verschiedene kulturelle Strukturen akzeptieren und mit anderen teilen, den anderen kennenlernen. Oft weiß man gar nichts über den anderen, dennoch findet dieser Ausschluss statt.

Ina Rosenthal: Dieses Phänomen kann man auf der ganzen Welt feststellen. Man meint, sich schützen und die Grenzen schließen zu müssen; das Böse kommt von außen …

Das stimmt, und gerade deswegen muss man jetzt gewisse Dinge aussprechen. Diese Ab- und Ausgrenzung ist nicht richtig. Ich war kürzlich mit einem Freund im vierten Arrondissement. Er trug eine Kufiya, ein Palituch, weswegen wir von der jüdischen Gemeinschaft angegriffen wurden: Wir hätten dort nichts verloren. Das ist Frankreich! Man soll akzeptieren, dass es verschiedene Gruppen und Kulturen gibt. Und wem das nicht passt, der hat dort nicht zu wohnen. Aber wer dies laut ausspricht, wird schnell als Faschist bezeichnet. Die Menschen treffen eine Wahl. Man muss von allen verlangen, dass sie die Menschenrechte akzeptieren und sich nicht gegen andere abschotten. (klopft auf den Tisch) Wer heute benennen will, woran man Frankreich erkennt, der verweist auf die Trikolore und somit auf die Werte der Demokratie. Man muss sich jedoch fragen, wofür die Farben stehen, wenn nicht für liberté, égalité, fraternité …

Ina Rosenthal: Ja, Brüderlichkeit …

Brüderlichkeit begründet man im eigenen Land. Politik und Bürger müssen gemeinsam ein Zusammenleben ermöglichen, und zwar mit all unseren Unterschieden, die wir miteinander teilen müssen. Dieses Miteinander-Teilen sehe ich in Frankreich überhaupt nicht; ich sehe nur die verschiedenen Gemeinschaften, die jeweils ihre eigene Kultur pflegen. Für mich kommt das nicht in Frage, darum verziehe ich mich lieber. Ich fühle mich dort nicht wohl. Deswegen ziehe ich Berlin vermutlich auch Paris vor. Das ermöglicht es mir, etwas weniger genervt zu leben und etwas weniger wütend zu sein.

Das Gespräch führten Ina Rosenthal und Cornelia Wilß

Gespräch aus: Romeo Franz, Cornelia Wilß (Hg.): „Mare Manuscha – Innenansichten aus Leben und Kultur der Sinti & Roma“, Mit freundlicher Genehmigung © Edition Faust, Frankfurt am Main 2018

Letzte Änderung: 30.08.2021

Wir, Ina Rosenthal und Cornelia Wilß, trafen die in Chartres, Frankreich, geborene freie Dokumentarfotografin Valérie Leray jeweils an unterschiedlichen Orten in Berlin, im Jahr 2015 in der Galerie Kai Dikhas am Moritzplatz, wo die Einzelausstellung „Lieu sans nom – Ort ohne Namen“ gezeigt wurde, und 2018 noch einmal. Beim zweiten Mal fand das Treffen im heutigen Zentrum für künstlerische und kunstgewerbliche Werkstätten, HB 55, statt, das im Jahr 1909 als Margarinewerk Berolina gegründet worden war. Aktuell werden etwa 240 Räume von Künstlern aus verschiedensten Richtungen wie Bildhauerei, Design, Malerei, Fotografie, Mode, Musik und vielen mehr genutzt.

In „Lieu sans nom – Ort ohne Namen“ setzt sich die Künstlerin, wie auch in ihren aktuellen Arbeiten beispielsweise über ein Stasi-Gebäude in Berlin, mit Orten der Erinnerung auseinander. Ausgehend von der Lebensgeschichte ihres Großvaters, der als Manouche während des mit dem Dritten Reich kollaborierenden Vichy-Regimes inhaftiert worden war, begann Leray eine umfangreiche Recherche über die Verfolgung ihrer Minderheit in dieser Zeit. Die verlassenen Orte ehemaliger Internierungslager fand sie über ganz Frankreich verstreut. Die Arbeiten, die 2015 in der Galerie Kai Dikhas gezeigt wurden, sind Teile ihrer Masterarbeit über die Präsenz von Geschichte in der zeitgenössischen Fotografie. Aber wer erzählt warum, wann und wo welche und wessen Geschichte?

Man müsse sich als Fotografin immer die Frage stellen, welcher Kontext sich hinter einem Bild, das vordergründig Realität abbildet, verberge. Im Fokus ihrer Arbeiten steht die Frage. Leray zieht die Betrachter ihrer Werke ganz bewusst in einen Rekonstruktionsprozess mit ein, der aufzeigt, wie sich historisches Gedenken durch das Abbilden verlassener Orte erreichen lässt – auch im Unterschied zu den Bildern, die durch die Massenmedien verbreitet werden. Um nicht falsch verstanden zu werden, betont sie beim Gespräch in ihrem Atelier, dass es ihr nicht um eine Denkmalskultur gehe, die die Orte der Verfolgung bloß markiere. „Dieses Projekt ist so angelegt, als ob ich in ein Museum ginge, an einen Ort, an dem sich Geschichte ereignet hat, und eine Momentaufnahme davon anfertige. Sieht man sich das Foto später an, wird der Ort zu einer Erinnerungsstätte. Die Fotografie ist ein mnemotechnisches Verfahren. Es ist die Kunst des Gedächtnisses. Dies ähnelt der Schreibkunst. Für mich ist es wichtig, wenn ich meine Arbeiten zeige, dass der Rezipient beim Anblick einer Landschaftsaufnahme sich damit auseinandersetzt, ahnt, was dort war. Jedes Individuum muss die Bilder also mit seinem Kenntnisreichtum interpretieren.“

Die beiden Interviews fanden in deutscher und französischer Sprache statt. Gedolmetscht hat Mathias Koch beim Gespräch in der Galerie Dikhas. Beim Gespräch im Atelier in HB55 war die Kuratorin Delphine Marinier anwesend, die das Werk Valérie Lerays gut kennt und unser Gespräch zusammenfassend übersetzt hat. Ihr gilt besonderer Dank.

Cornelia Wilß Mare Manuscha. Innenansichten aus Leben und Kultur der Sinti & Roma

Broschur, 248 Seiten. Vierfarbig

Mit Fotografien von Alexander Paul Englert

ISBN 978-3-945400-57-9

Edition Faust, Frankfurt am Main, 2018

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.