Der 1926 geborene Philosoph Hermann Lübbe hat sich gründlich mit den Konditionen politischer Urteilskraft auseinandergesetzt, die weit über die einer unabhängigen Presse hinausreichen. Alexandru Bulucz sprach mit dem ideologiekritischen Denker über die unterschiedlichen Schulen deutscher politischer Philosophie, den Postsozialismus und die Zukunft des Nationalstaats.

Alexandru Bulucz: Lieber Herr Lübbe, gibt es in Ihrem hohen Alter weiterhin eine kontinuierliche Textproduktion?

Hermann Lübbe: Ja. Aber es gehört zum Lebenslauf, dass es im Alter häufiger auch Unterbrechungen gibt. Zur Zeit intervenieren familiäre Verpflichtungen. – Ungedrucktes häufig, autobiographische Texte zum Beispiel. Meine literarisch erfahrene Frau fand freilich, dafür fehle es mir ohnehin an Talent. Ich solle stattdessen bei den Sachen verbleiben – wie eh und je mit philosophischen Quintessenzen über die Welt, in der wir leben. Wen interessiert schon, wie man selbst damit umging?!

Dass Sie zu wenig an sich selbst interessiert sind, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sie sich Ende der Sechzigerjahre auf dem Staatssekretärsposten im Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen wiederfanden. Das heißt, was man zu sagen hat, könnte für andere von öffentlichem Interesse sein.

So mag es sein. Was man zu sagen hatte, erweckte ja dann und wann Aufmerksamkeiten – in Zustimmung zu Orientierungsgewinnen oder auch in der Absicht, ganz anderer Meinung zu sein. Dass gerade auch die Philosophie sich oft in Schulen formiert, ja in methodologischen, ja ideologiepolitischen Gegnerschaften, ist ja gemein bekannt. Die Kritische Theorie ist über die Bewegtheiten der Studentenrevolution hinaus wirksam gewesen. Die Modernisierungsphilosophie der Münsterschen Schule zieht demgegenüber heute größere Aufmerksamkeit auf sich – ihr von Jens Hacke so genannter „Liberalkonservatismus“ zum Beispiel, der für die bundesrepublikanische Bürgerlichkeit repräsentativ ist.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass gerade die Münsteraner und nicht die Frankfurter bevorzugt werden?

Das hat mehrere Gründe. Um den wichtigsten Grund zuerst zu nennen: Die Pragmatien selbstbestimmten Lebens im politischen Verbund regionaler und nationaler Kommunitäten auf dem hohen und zugleich anspruchsvollen Wohlfahrtsniveau der modernen Zivilisation wirkten rationalisierend. Ideologiepolitische Heilsversprechungen bleiben wie nie zuvor echolos. Der altliberale Grundsatz, dass zunächst erarbeitet sein will, was man in ausgleichender Absicht verteilen möchte, prägt den common sense stabiler Mehrheiten. Berichte über Nordkorea oder die Herrschaftspraxis des Islamischen Staats festigen den dominanten Pragmatismus modernen politischen Lebens überdies.

Besser als je zuvor sind wir auch über die Realitäten der untergegangenen Totalitarismen informiert. Max Horkheimer, Frankfurter Schulhaupt, hatte ja noch befunden, der Nationalsozialismus sei die realgewordene Herrschaft „instrumenteller Vernunft“ gewesen – mit ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Zwecken, denen unsere technischen und organisatorischen Instrumente zu dienen hätten. Heute weiß es jeder aufgeweckte Gemeinschaftskundeschüler besser: Nicht Gleichgültigkeit gegenüber dem Unterschied von Gut und Böse ist das zentrale Charakteristikum totalitärer Gewalt, sondern der Heilsglaube an die ideologische Vorzugsrasse oder Vorzugsklasse, der im Endsieg der Menschheitskämpfe die Monopolherrschaft zufallen müsse.

Unbeschadet ihrer ideologietheoretischen Weltfremdheit repräsentierten die Frankfurter Philosophen die bürgerliche Lebensform eindrucksvoll – Horkheimer zumal mit seiner Repräsentationskönnerschaft und Adorno allein schon als kennerschaftlicher Theoretiker und Praktiker moderner Musik. In seinen einschlägigen Seminaren saß ich während meiner Frankfurter Assistenzjahre am liebsten. Sozialwissenschaftliche Empirie musste man anderswo studieren – in Mannheim oder in Köln zum Beispiel.

Etwas ganz anderes gilt selbstverständlich für die Diskurstheorie von Jürgen Habermas, die man ja heute auch noch oft in die Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule eingestellt findet. Besser versteht man sie, wie ich meine, als einen großen Versuch, die Mittel und Einsichten der sprachanalytischen Philosophie demokratietheoretisch zu nutzen. Das ist eindrucksvoll und wirksam gelungen – bis auf einen einzigen, aber entscheidenden Punkt, dass nämlich und gerade auch in der Demokratie die politisch entscheidenden Diskurse zumeist und überdies institutionell garantiert ja gerade nicht herrschaftsfrei konsensuell enden, vielmehr dezisionistisch. Was schließlich gilt, beruht ja demokratisch gerade nicht auf dem Gewicht der Stimmen, vielmehr auf ihrer kruden Mehrheit. Dabei wäre es ein großer Irrtum anzunehmen, das sei vorläufig noch so – als Versuch sozusagen, mit verbliebenen Diskursinkompetenzen von Fraktionen vorgestriger Tradition koexistieren zu können. Die Sache verhält sich genau umgekehrt: Just die unvorhersehbare Fülle der Handlungsmöglichkeiten, die uns über Modernisierungsprozesse zuwachsen, verlangt für deren Nutzung common sense, der ja seinerseits kein Diskursresultat, vielmehr stets eine traditionsgeprägte Entscheidungskraft ist, die sich im Kontext beschleunigten sozialen Wandels überdies differenziert und pluralisiert.

In Münster lernte man das. Das schriftliche Lebenswerk des Münsteraner Professors Joachim Ritter ist schmal geblieben. Aber es erweckte Geschichtssinn und damit Fähigkeiten der Wahrnehmung unhintergehbar historischer Kontingenzen und somit der Fälligkeit ihrer politischen Berücksichtigung. Entsprechend suchte man hier den Beistand von Historikern und Juristen.

Normale Bürger sind auch die über den Münsteraner Kreis Doktorarbeiten schreibenden Studenten. Aber sie alle verbindet etwas: wohl ein Gespür für die Richtigkeit der größeren Realitätshaltigkeit …

… die die Philosophie gewinnt, wenn sie über unwidersprechliche moralische und politische Universalien hinaus zugleich Sinn für die Unterschiede entwickelt, die in einer dynamisch zusammenwachsenden und dabei zugleich sich selbst historisierenden Welt uns näher rücken und, statt weggearbeitet, respektiert sein wollen.

Damit sprechen Sie noch einmal den common sense an.

In der Tat: Ineins mit der Verwissenschaftlichung unserer zivilisatorischen Lebensvoraussetzungen wächst nicht allein unsere Abhängigkeit vom Fachwissen der Experten. Überdies ist uns eben damit zugleich wie nie zuvor Urteilskraft über Nutzen und Nachteile solcher Abhängigkeiten abverlangt. Die Lebensführungskunst wird anspruchsvoller, und die Frage, ob und wann wir die Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen sollten, verlangt im Regelfall nicht allein eine medizinische Antwort.

Ihr Begriff des common sense ist mit einem bestimmten Bild von Gesundheit und sicher nicht von Krankheit verschränkt. Nicht umsonst redet man auch von gesundem Menschenverstand. Wie kann aus einem liberalen politischen System ein totalitäres werden?

Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: indem man die Beantwortung von Sinnfragen unseres Lebens der verbindlichen Beantwortung durch politisch privilegierte Subjekte überlässt – gar den Ideologieexperten eines Politbüros. „Uns ist alles erlaubt“ – das kann und darf alsdann dieser Experte sagen. Was ich gerade zitierte, war immerhin Lenins ausdrückliche Meinung.

Und schaut man gerade in die USA, sieht man einen, der …

… in der Tat dann und wann Ungereimtheiten verlauten lässt …

… welche einer bestimmten Klientel dann als Gereimtheiten verkauft werden.

Ja, und das bedeutet aber, dass es, in den USA nämlich, anderen Bürgern unbenommen bleibt, gegebenenfalls den Kopf zu schütteln, was dann seinerseits alsbald selbstkritische Wirkungen zeigt – ganz anders als im Fall der Befehle des nordkoreanischen Präsidenten für den Start atomkraftfähiger Raketen über Japan hinweg nach Osten in Richtung Nordamerikas.

Meine Frage würde ich noch einmal stellen, anders: Gibt es eine Voraussetzung des Gemeinsinns? Als die Grundlage des Funktionierens, der Operationalität eines bestimmten politischen Systems kann man den Gemeinsinn durchaus auszeichnen. Aber was wäre die Voraussetzung des Gemeinsinns? Gibt es überhaupt eine solche?

Ja, selbstverständlich gibt es sie. Gemeinsinn beruht auf Erfahrungen des Zusammenlebens in Lebensverhältnissen von einiger Dauer – des gelingenden Zusammenlebens vor allem. Katastrophen, sofern sie der Missachtung altbewährter Regeln dieses Zusammenlebens zuzuschreiben sind, bekräftigen deren Geltung besonders wirksam im Nachhinein.

In der politischen Kultur Deutschlands haben wir es dabei mit einer Schwierigkeit zu tun. Die Unübersetzbarkeit des Begriffsnamens „common sense“ konfrontiert uns damit. Gemeinhin gilt ja „Gemeinsinn“ als deutschsprachiges Äquivalent von „common sense“. Hört man genau hin, so bemerkt man den Unterschied. Gemeinsinn – das ist ja der Sinn, der uns Einsichten in Fälligkeiten verschafft, die das Gemeinwesen uns abverlangt. Das hört sich gut an. Aber es lässt zugleich übersehen, dass es um unser Gemeinwesen nur dort gut bestellt ist, wo die Bürger weit diesseits dessen, was das Gemeinwesen ihnen tatsächlich abverlangen muss, längst schon geleistet haben, um sich maximal zuwendungsunbedürftig zu halten – von den elementaren Lebensführungsvoraussetzungen der Gesundheit bis zum Erwerb von beruflichen und sonstigen praktischen Kompetenzen weit über diejenigen hinaus, für die die öffentlichen Bildungseinrichtungen zuständig sind, und vom klugen Umgang mit knappen eigenen und familiären Ressourcen bis zur protesteignungsfreien Akzeptanz der Grenzen eigener Fähigkeiten, die sich nun einmal nach aller Erfahrung nicht ausweiten lassen. Das Gemeinwesen wird so vor Erwartungsüberlastungen seitens der Bürger gewährleistet. Was es uns an Diensten tatsächlich abverlangen muss, gewinnt darüber an pragmatischer Evidenz, und es genügt, den Feierton ihrer Beschwörung an seltenen Festtagen anzustimmen.

Aus Ihnen spricht auch das Vertrauen in Institutionen und demokratische Verfahren, die am ehesten in modernen Staatsgebilden zum Einsatz kommen können. Modernität ist demnach eine regulierende Kraft.

So ist es. Erfahrungen realen Fortschritts sind es und Aussichten auf elementare Trivialitäten besseren Lebens, die eine derzeit noch fortdauernde Armut aushalten lassen, und nicht das „Prinzip Hoffnung“, dessen Verwaltung eine Einheitspartei monopolisiert hat.

In etlichen Regionen der sogenannten Dritten Welt von Afrika bis zum nördlichen Lateinamerika existieren ja solche Monopole relikthaft noch. Im Zerfall von alter Parteidisziplin etabliert sich dann Korruption. Hoffnung wird dann als Migrationsmotiv wirksam.

Nun kann man Deutschland nicht mit Afrika vergleichen. Wohlfahrtseinbußen werden mit Bezug auf Deutschland zu einer relativen Kategorie. Wie erklären Sie sich den Erfolg der AfD?

Der AfD-Erfolg ist eine Konsequenz der Neigung der alten Groß-Parteien Deutschlands, im Vertrauen auf die zustimmungsverschaffenden Wirkungen anhaltend guter Konjunktur mit prekären, dauerhaft zukunftsunfähigen Entwicklungen eher schweigsam umzugehen – von der moralisierenden Lässlichkeit im Umgang mit Migrationsfolgen bis zum Dauerfeierton in der Beschwörung des notorisch vage gelassenen Endzwecks der europäischen Einigung einschließlich der unausweichlichen europäischen Staatsschulden-Vergemeinschaftung im Massenaufkauf von Staatsschuldtiteln der Mitgliedsländer der europäischen Währungsgemeinschaft durch die EZB.

Hinzu kommt ein weiteres Problem. Wir leben doch, global, in einer Zivilisation, in der bei expandierender wechselseitiger Abhängigkeit unserer Nationalstaaten sich die Selbstbestimmungsinteressen dieser Staaten zugleich intensivieren. Sogar die Menge der souveränen Nationalstaaten hat ja, statt abzunehmen, dramatisch zugenommen – siebenfach allein in Europa mit Einschluss des Nahen Ostens in lediglich sieben Jahrzehnten des jüngst vergangenen Jahrhunderts. Das reicht von Estland bis Israel, von Slowenien bis Armenien und demnächst vielleicht bis nach Katalonien auch noch.

Die Meinung, nationalstaatliche Souveränitätsinteressen verlören sich in der zusammenwachsenden Welt allmählich, ist nahezu exklusiv, historisch erklärbar, deutsch und näherhin überwiegend sogar westdeutsch. Und näherhin wäre auch die französische Europapolitik missverstanden, wenn man sie sich aus einem in Frankreich nie zuvor wirksam gewesenen Willen zur Überwindung der Nationalstaatstradition des Landes erklären wollte.

Sie meinen den leichten Patriotismus der Franzosen.

Ja. Es ging doch um die Einbindung des besiegten Deutschland, nachdem es unter dem Druck der Fälligkeiten des Kalten Krieges und damit wider das Interesse der Vereinigten Staaten sich nicht mehr aufteilen ließ, wie es damals besonders nachdrücklich Bidault und auch de Gaulle für unumgänglich hielten.

… wir sind bei der AfD stehengeblieben …

… und beim Versuch einer Antwort auf die Frage, wieso denn die AfD mit ihren nationalstaatlichen Optionen zumal in Territorien der Ex-DDR so erfolgreich geworden ist. Der Hinweis auf verbliebene wirtschaftspolitische Entwicklungsdefizite ist wichtig, reicht aber nicht aus. Wichtiger ist noch die Kenntnisnahme einer wirksam gebliebenen Erbschaft deutscher Nationalstaatstradition just in der DDR. Wir kehrten jetzt, so erklärte uns bei unserer Entlassung aus Gefangenschaft der Roten Armee im September 1945 ein hoher politischer Offizier, in unser durch die Herrschaft der Faschisten schwer zerstörtes Land zurück. „Faschismus“ galt dabei als das terroristische Endstadium der Klassenherrschaft der Bourgeoise. Der von dieser Herrschaft befreiten Nation, der ja immerhin auch Karl Marx und Friedrich Engels entstammten, stünde nun eine bessere Zukunft bevor, für die wir uns einzusetzen hätten.

Eben das war die Lehre, die dann auch im DDR-Nationalismus wirksam war – Stolz generierend an den Feiertagen der Klassenkampftradition, bei Akten der Heraushebung der Reichtümer des nationalen Kulturerbes in Weimar oder auch in Respektbekundungen vor der Kriegstheorie des Generals Clausewitz, den ja nicht nur Engels, vielmehr eingehend auch Lenin studiert hatte und nun just zum Lesestoff für die angehenden Offiziere der Nationalen Volksarmee wurde. Auch deren Paradestechschritt passt dazu. Sogar die Kirchenarchitektur wurde in der Spätphase der DDR noch als nationales Kulturgut rehabilitiert. Just dem Berliner Dom ist das bekanntlich besonders zugutegekommen.

Die Nation also, die sich selbst zu gewinnen, statt zu überwinden hatte, ist eine Erbschaft der DDR, die diese sogar überlebt. Heute belebt sie die AfD zwischen Meißen und Pirna eben ungleich stärker als etwa im bayerischen Wald oder gar in Ostfriesland.

Dem wäre von der Kanzlerin durch ein bisschen mehr Symbolpolitik entgegenzuwirken. Verstehe ich Sie richtig?

So hoffen ja viele. Aber in ihrer öffentlichen Primärkommentierung des Ausgangs der letzten Bundestagswahl ließ sie das nicht erkennen.

Wie müsste eine Antwort auf diese durch die AfD vorgegebene Tendenz eines Rechtsrucks aussehen?

Man sagt es am besten nicht nur mit Blick auf Deutschland. Der sogenannte Rechtsstaat will, statt bekämpft, zunächst einmal verstanden werden. Es handelt sich darum, zu erkennen, dass im Zeitalter der Globalisierung, das heute die Nationen mit nahen wie mit fernen Anderen wie nie zuvor zusammenbindet, die eigenen Interessen, statt sich aufzulösen, sowohl an Besonderheit wie an Intensität noch gewinnen.

Letzte Änderung: 12.08.2021

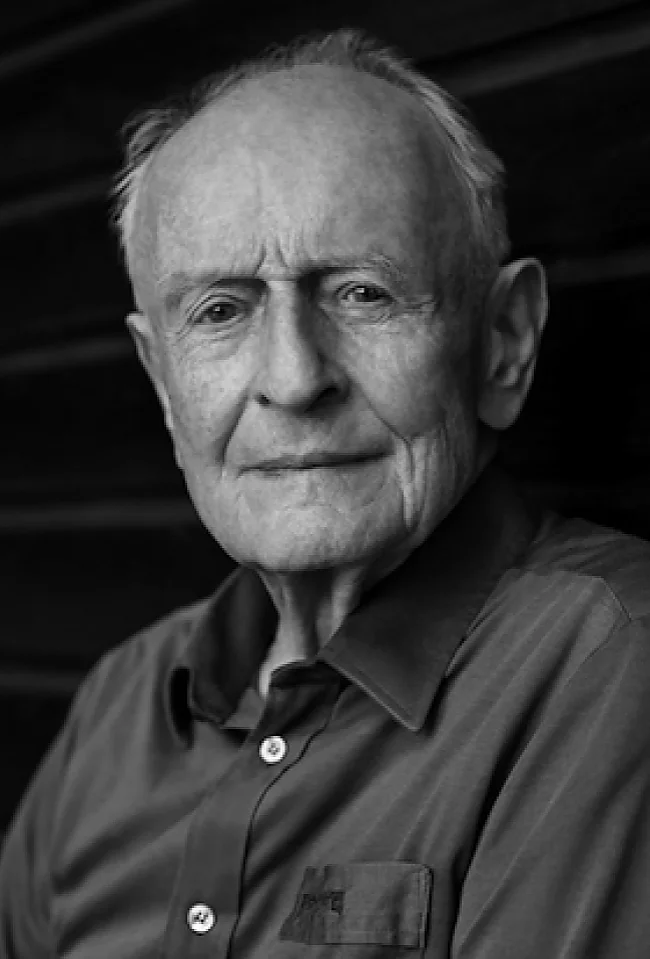

Zur Person

Hermann Lübbe

em. Ordinarius für Philosophie und Politische Theorie der Universität Zürich, 1966–1970 Tätigkeit als Staatssekretär, Forschung und Lehre in den Bereichen der Wissenschaftstheorie, der Theorie zivilisatorischer Evolutionen und der Begriffsgeschichte.

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.