»Ich liebe Widersprüchlichkeiten«

Der gebürtige Senegalese Ibou Coulibaly Diop promovierte in Potsdam über Michel Houellebecq und beschäftigt sich mit dem ästhetischen, literarischen und philosophischen Wert der Globalisierung. Cornelia Wilß hat mit ihm über die Universalität afrikanischer Literaturen, das Wurzelgeflecht von Identitäten, das Denken in Widersprüchen und die Notwendigkeit von „Decolonize Berlin“ gesprochen.

Universalität der Literaturen

Der Vierzigjährige lebt seit 16 Jahren in Berlin und pendelt zwischen Dakar und Berlin. Geboren und aufgewachsen ist Ibou Coulibaly Diop in Sagatta im Senegal. Sein Weg führte ihn wie viele westafrikanische Intellektuelle nach dem Abitur zunächst nach Paris. Doch die Metropole an der Seine war zu teuer, und Berlin, erzählt er, sei damals aufregend gewesen, ein Ort der Vielen, in dem man sich ausprobieren konnte. Die deutsche Sprache interessierte ihn. Folglich studierte er Deutsch als Fremdsprache und Französische Philologie an der TU Berlin. Sein Promotionsthema an der Universität Potsdam widmet sich dem Werk des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq und beschäftigt sich mit dem ästhetischen, literarischen und philosophischen Wert der Globalisierung.

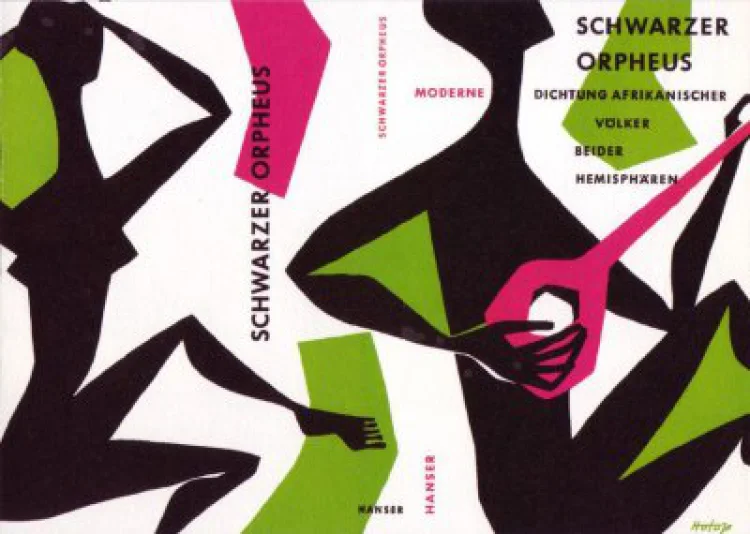

Irgendwann davor war Ibou Diop auf den heute nahezu vergessenen deutschen Wissenschaftler und Kulturvermittler Janheinz Jahn gestoßen, der von 1966 bis 1968 auch Generalsekretär des deutschen P.E.N. war. Mein Gesprächspartner spricht bewundernd aber auch mit gewisser Skepsis über den weitgereisten Gelehrten. Jahn habe den Deutschen den Kosmos von Literatur aus Afrika in deutscher Sprache zugänglich gemacht. Im Jahr 1951 hatte Jahn, überzeugt davon, dass sich „alle Verschiedenheiten in der Natur des Menschen ihren gemeinsamen Nenner finden“ den Dichter und späteren senegalesischen Präsidenten Léopold Sédar Senghor in Frankfurt am Main persönlich getroffen. Seither widmete sich Jahn der Sammlung von Literatur der „Négritude“ und anderer afrikanischer Literatur in europäischen Sprachen, die er „neoafrikanisch“ nannte und mit Bibliografien, Übersetzungen und Essays bekannt machte. Der Schwarze Orpheus und seine eigenen Monografien – insbesondere Muntu. Umrisse der neoafrikanischen Kultur – wurden in viele Sprachen übersetzt. Nach seinem Tod wurde seine umfangreiche Bibliothek von der Universität Mainz erworben.

Dem großen Kenner afrikanischer Kunst und Dichtung wird, wenn die oberen Etagen des „Humboldt-Forums“ im Frühjahr 2021 eröffnet werden sollten, ein eigener Ausstellungsraum gewidmet sein – kuratiert von Dr. Ibou Coulibaly Diop unter der Leitung von Dr. Gorch Pieken, dem leitenden Kurator des Humboldt-Labors. Gezeigt werden Originalbriefe aus der Korrespondenz, die Janheinz Jahn, der im beschaulichen Messel bei Darmstadt lebte, mit Senghor, Aimé Césaire und Langston Hughes führte. In den Briefwechseln, sagt der Kurator Diop, wird die Rolle Europas neu verhandelt. Dieses Europa, erklärt Diop, das Mittelpunkt von Wissensaneignung, Rassismus und kolonialen Strukturen ist, wird in dieser Korrespondenz auch zum Zentrum von Wissensproduktion, Aufklärung und Transformation. Zu hören sein werden im neuen Stadtschloss auch bislang unveröffentlichte Tonband-Aufnahmen wie Reden von Frantz Fanon, Jacques Rabémananjara oder Richard Wright, die man sonst nur in digitalen Archiven in Frankreich findet.

„Die Arbeit von Jahn interessiert mich“, sagt Diop, „weil er die Gabe hatte, im großen Stil zu erfassen, welche Bedeutung die afrikanische und afro-diasporische Literatur für die ganze Menschheit hat.“ Als er, Ibou, nach Deutschland kam, meint er, habe er gespürt, dass er anders wahrgenommen wurde, als er sich es vorgestellt hatte. „Die Auseinandersetzung mit afrikanischer Literatur führte mich damals zu Cheikh Anta Diop. Diop war für mich eine Offenbarung, als ich zum ersten Mal ‚Nation nègre et culture‘ fand und las. Heute kann ich sagen, dass afrikanische Literatur mir dabei half, zu mir selbst zu finden.“

Ibou Diop las die Reden, die Césaire, Senghor, Damas und anderen Schwarze Intellektuelle auf dem „Ersten internationalen Kongress der Schwarzen Schriftsteller*innen und Künstler*innen“ in Paris 1956 über Kunst und Kultur Afrikas und der afrikanischen Diaspora hielten. Unter den Ideengebern war auch Alioune Diop (1910-1980), Herausgeber der panafrikanischen Kultur-, Politik- und Literaturzeitschrift Présence Africaine, die 1947 in Paris gegründet und später zum legendären Verlag wurde. Nun wird der Kongress, welcher der Idee des Panafrikanismus Leben einhauchte, in Berlin wiederbelebt. Besucher*innen sollen eine Ahnung von dem bekommen, was es mit der Négritude auf sich hatte. Die Négritude war eine in den 1930er-Jahren begründete philosophisch-politische Bewegung vorrangig französischsprachiger Schwarzer Intellektueller. Aus unterschiedlichen Sprachrealitäten, sozialen und politischen Kontexten stammend, reagierten sie auf Rassismus, wirtschaftliche Kolonisierungen sowie kulturelle und gesellschaftliche Unterdrückung. Mit neuer sprachlicher Kraft setzten sie Unterdrückung und Rassismus einen Diskurs entgegen, der auf die uneingeschränkte und kollektive Befreiung der Menschheit zielte. Die Denker und Autoren Felwine Sarr und Achille Mbembe luden im Jahr 2016 zu panafrikanischen Debatten in der Tradition der früheren Kongresse der Schwarzen Schriftsteller*innen und Künstler*innen nach Dakar ein, was von symbolischer Bedeutung ist, sagt Ibou Diop, weil die Debatten der Ateliers de la Pensée nun auf afrikanischem Boden stattfänden. Die Zusammenkunft im November 2019 stand unter dem Motto „Aufbau einer Négritude 3.0“.

Ein Wurzelgeflecht von Identitäten

„Die Auseinandersetzung mit der Négritude half mir, auch meine Identität zu fassen, Schwarzer zu sein und in einem europäischen Kontext bzw. in Deutschland zu leben.“ Doch taugt der Begriff der Identität, der feste Zugehörigkeiten konstruiert, und einer der heikelsten Begriffes ist, weil er beliebig umgedeutet werden kann, überhaupt, um herauszufinden, wer oder was wir sind, frage ich vorsichtig. Und wer sagt uns, wer wir sind? Ibou Diop setzt schnell nach und fragt, ob ich Édouard Glissant gelesen habe. Die Identität ist wie ein Rhizom, ein Wurzelgeflecht, sagt Glissant, Autor der französischsprachigen Karibik und einer der intellektuellen Vordenker zu Fragen postkolonialer Identität und Kulturtheorie. Eine Denkart, der Ibou Diop viel abgewinnen kann. „Wurzeln vernetzen sich in der Begegnung mit anderen Wurzeln. Ich begreife Identität nicht losgelöst von einem Kontext. Auch in Bezug auf Afrika würde ich lieber die Mehrzahl benutzen und von ‚afrikanischen Identitäten‘ sprechen.“ Der Begriff eigne sich hervorragend, um sich daran abzuarbeiten: _„Ich habe überhaupt erst in der Auseinandersetzung mit ‚Identität‘ begriffen, dass und welche Identität Europa uns Afrikaner*innen zugewiesen hat.“

In der Umkehrung bedeutet das also, dass sich Afrika stärker seiner kulturellen Wurzeln besinnen muss, frage ich, etwa im Sinne des ‒ auch in Europa viel diskutierten ‒ senegalesischen Ökonomen und Autors Felwine Sarr und dessen Buch Afrotopia? Ibou Diop und Felwine Sarr kennen sich gut. Ja, meint Ibou Diop: „Wir müssen uns selbst de-kolonisieren. Wir müssen uns bewusst machen, auf welchen Privilegien wir als Intellektuelle sitzen und was unser Handeln über das Weltgeschehen aussagt. Wir müssen uns auch mit unseren Führungsleuten auseinandersetzen. Unsere Präsidenten sind genauso geformt und denken so weiß wie jeder weiße Mensch. Sie leben in afrikanischen Ländern in weißen Strukturen, wie man sie überall vorfinden könnte. Das sind wir nicht. Das ist eine Identität, die sich viele wie ein Kleidungsstück jeden Morgen anziehen und abends wieder ausziehen, geradeso, wie es ihnen passt.“

Weißes Denken? Werden wir aus dem ewigen Kreislauf von kolonialen Verstrickungen und rassistischen Mustern, die wir verinnerlicht haben, je herauskommen? Ich frage, wie es gelingen kann, eine als statisch angenommene binäre Anordnung von Zentrum und Peripherie zu überwinden, hier Europa, dort Afrika. Wäre es nicht sinnvoll, neue Räume für kosmopolitisches Weltwissen zu erfinden. Und läge darin nicht ein versöhnlicher Ansatz? Ibou Diop ist skeptisch. Weltwissen sei schon wieder so eine europäische Erfindung, die mit einem Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Kulturen einhergehe und sich immer das aussuche, was Europa gerade gefalle, ganz so wie es Edward Said in seinem Buch Orientalism beschrieben habe.

„Wir müssen verstehen lernen, die Welt nicht einseitig aus der westlichen Perspektive zu deuten und brauchen neue Erzählungen. Es gibt ein bekanntes afrikanisches Sprichwort ‚Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter‘, also sinngemäß: Solange die Löwen nicht ihre eigenen Geschichten erzählen, wird immer der Jäger glorifiziert werden.“

In und mit Widersprüchen leben

Ibou Coulibaly Diop ist seit diesem Frühjahr 2020 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Programmkurator für den Bereich Postkolonialismus und Kolonialismus beim Humboldt-Forum. Ich habe ihn als Reiseleiter einer Bildungsreise zur Kunstbiennale Dak‘Art 2018 kennengelernt. Seit 1992 ist diese Kunstbiennale für Künstler*innen aus Afrika und der afrikanischen Diaspora eine Plattform, um das Leben auf dem Kontinent und seine internationalen Beziehungen darzustellen, zu reflektieren und die weltweite Wahrnehmung Afrikas (mit) zu gestalten. Vor zwei Jahren wurde dort heftig über die Frage der Rückgabe von Kunst- und Kulturobjekten aus westlichen Museen debattiert. Aber eben auch die Art und Weise, wie man zu anderen Erzählweisen in den Museen kommt. Nehmen wir doch die Präsentation von afrikanischen Fetischen und Masken, wie sie auch heute noch oft in ethnologischen Museen weltweit gezeigt werden, sagt Diop. Sie stehen leblos dort herum, entseelt, tote Fragmente. Niemand interessiere sich für ihre Bedeutung. Niemand? Naja, kaum jemand interessiere bislang die Frage, woher die Objekte kommen? Das müsse anders werden. Wem helfe es, vom Dialog der Kulturen zu sprechen und dann Kulturobjekte auszustellen, ohne den Kontext, ohne die Geschichte der Masken gemeinsam zu erarbeiten. Aber genau darauf käme es doch an. Nach der Biografie der Objekte zu fragen. Sie davon erzählen zu lassen, welche Bedeutung sie hatten, wer und für sie in Gebrauch waren. Und wäre es nicht interessant, herauszufinden, welchen Bezug Menschen aus ehemaligen Kolonialstaaten zu diesen Objekten haben und herstellen? Zuzuhören, was ihnen die Objekte bedeuten. Welche Art von Diskussionen wollen sie führen. Wie würden sie diese Geschichte mit Menschen in afrikanischen Ländern, aus denen die Objekte stammen, teilen? Wie würden sie diese Objekte anordnen, wenn sie eine Ausstellung kuratieren könnten? Und so fort.

Geht es also weniger um die ästhetische Betrachtung, denn darum, durch Um-Stellungen etwas hervorzubringen, Dinge in Bewegung zu bringen. Zeigen, was unsere Sehgewohnheiten hier irritieren könnte und nicht in unser “Bild“ passt. Ließen sich so starre Muster aufbrechen? „Wir sind erst am Anfang. Wir können doch nicht fröhlich vom Postkolonialismus sprechen und so tun, als seien wir dort schon angekommen. Wir müssen akzeptieren, dass wir in und mit Widersprüchen leben. Da liegt noch ein langer Weg vor uns! Das kann zwischen uns schmerzhaft werden. Das Wissen, das wir brauchen, bedeutet zu begreifen, dass die Welt nicht rational ist, nicht pragmatisch ist und es nicht sein wird. Die Lösungen sind nicht in einem kastrierten Kopf zu finden, das ist zwischen uns, in einem Netzwerk.“

„Öffnet die Inventare!“ Im Herbst 2019 hatten Künstler*innen und Kurator*innen von öffentlichen Museen beziehungsweise ihren Trägern – den Kommunen, Bundesländern und dem Bund – verlangt, die Bestandsverzeichnisse afrikanischer Objekte in den jeweiligen Sammlungen, unabhängig vom Grad der Vollständigkeit oder vermeintlichen Perfektion dieser Verzeichnisse, schnellstmöglich zugänglich zu machen. Bis jetzt geschah nicht genug. „Wenn wir uns näherkommen wollen, dann müssen wir uns natürlich mit dem anderen auseinandersetzen.“ Sagt Ibou Diop. „Afrika und Europa haben eine gemeinsame Geschichte. Und diese Geschichte haben wir bis heute nicht aufgearbeitet. Wenn ich plötzlich das Gefühl habe, dass ich auf das reduziert wurde, was ich in irgendwelchen Büchern über mich selbst gelesen habe, dann ist das beängstigend? Ist Europa denn nicht klar, dass die jetzige Generation in den Ländern, die damals kolonisiert wurden, sich der Kolonialgeschichte bewusst sind und anders damit umgehen als ihre Mütter und Väter?“

Es sei doch selbstverständlich, dass wir Einsicht in „unsere Archive“ brauchen. „In London. In Berlin. In Paris. All das Wissen – Berichte, Audio-Aufnahmen, Fotos, die Geschichten und die Objekte selbst. Wir brauchen das Wissen, wie die Länder kolonisiert wurden. Welche Tagebücher haben die Kolonisatoren geschrieben? Was dachten sie, ihre Frauen über uns? Welchen Alltag haben sie dort erlebt? Das könnte eine Gegenerzählung zu dem sein, was unsere Großeltern uns über die Kolonisatoren erzählt haben.“

Es sei an der Zeit, dass Afrika aufhört, stellt Diop nüchtern fest, Europa als Gegenpol zu konstruieren. Man müsse doch nur in die Vergangenheit reisen, „um zu erkennen, dass wir Afrikaner und Afrikanerinnen sehr viele Zivilisationen in uns tragen“. Und hier finden sich wieder die Spuren Glissants und der Négritude in seinem Denken, wenn der Literaturwissenschaftler den Bogen zwischen den verschiedenen Zivilisationen spannt und eine Gesellschaft imaginiert, die Widersprüchlichkeiten aushält, Tradition und Modernität in Bezug zueinander setzt. „Ich glaube daran, dass aus Widersprüchlichkeiten neue Wahrheiten entstehen.“ Sagt Ibou Diop und lacht: „Ich liebe Widersprüchlichkeiten!“

Kulturkämpfe oder ….

Wir spazieren durch den Tiergarten. Nicht weit entfernt, am nördlichen Rand des Großen Sterns, erinnert das Bismarck-Nationaldenkmal an den ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck, Begründer des Deutschen Kolonialreiches, der die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Mächten vorangetrieben und mit der Berliner Afrika-Konferenz deren völkerrechtliche Absicherung in die Wege geleitet hatte. Deutschland im Frühjahr 2020. „Muss auch Bismarck fallen – oder ist das alles Irrsinn?“ Ein unerhörter Gedanke? Kulturkampf?! Auch die BILD-Zeitung hat begriffen, dass Unerhörtes im Gange ist und zitiert den Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer für den Umgang mit Statuen: „… einfach hinlegen oder auf den Kopf stellen, um unsere Sehgewohnheit herauszufordern! So wird eine Auseinandersetzung mit der Geschichte erzwungen.“ Vehementer als je ein Senat zuvor bekennt sich die Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Berlin bis 2021, ausgehend vom Koalitionsvertrag, zur Verantwortung für die Folgen des deutschen Kolonialismus.

Ibou Diop engagiert sich seit langem in der anti-kolonialen kritischen Szene Berlins, ist gut in der afrikanischen Community vernetzt und davon überzeugt, dass das Bündnis Decolonize Berlin das Bild, das viele sich und andere von der deutschen Hauptstadt machen, verändern wird. Am 23. August 2020, dem Internationalen Tag zur Erinnerung an den Versklavungshandel und seine Befreiung wollen seine Mitgliedsorganisationen das 7. Umbenennungsfest für die “diskriminierende Berliner M-Straße” feiern, die “in Zukunft Anton Wilhelm Amo, Deutschlands ersten Schwarzen Universitätsgelehrten ehren soll”. Das Bündnis Decolonize arbeitet derzeit mit an einem Modellprojekt zu DEKOLONIAL_Erinnerungskultur in der Stadt. Das Programm, ist zu lesen, thematisiert Kolonial- und Widerstandsgeschichte vor Ort und setzt sich kritisch und laut mit ihren Nachwirkungen in der Stadtgesellschaft auseinander. Wie kann man das alles sichtbar machen und politisch umsetzen? Ibou Diop hat nicht nur eine Idee, das sehe ich ihm an. „Du wirst schon sehen“, sagt er lächelnd, schwingt sich auf sein Fahrrad und verschwindet im Berliner Juni Sommernachmittag. „Wir brauchen andere Bilder. Das Land braucht andere Bilder. Du wirst schon sehen“.

Das Gespräch führte Cornelia Wilß.

Letzte Änderung: 13.08.2021

Kommentare

Es wurde noch kein Kommentar eingetragen.