Was verbindet Lyriker, die in Diktaturen aufgewachsen sind, über die gemeinsamen Erfahrungen hinaus? Lassen unterschiedliche Schriftstellerpersönlichkeiten stilistische, thematische, methodische Merkmale erkennen, die sich auf die Prägung ihrer Jugend zurückführen lassen? Matthias Buth hat sich die Gedichtbände „Schnee fiel in meinen Schlaf“ von Ulrich Schacht und „Schartige Lieder“ von Werner Söllner auch über die Dichterbiografien erschlossen.

Gedichte, die bleiben

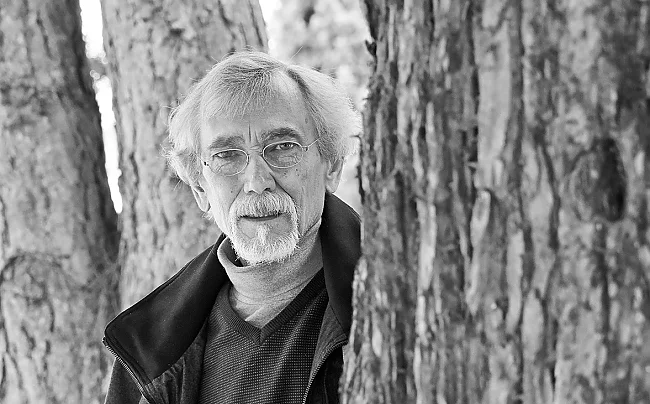

Wir kannten uns, wussten voneinander und hielten uns im Blick. Der Jahrgang 1951 gehört dazu, geboren sechs Jahre nach dem Krieg der Kriege, der immer noch präsent ist und ins Unterbewusstsein eingeschrieben bleibt. Schacht und Söllner sind nicht 70 Jahre alt geworden. Aber sie sprechen weiter zu uns mit Gedichten, also zu den Leserinnen und Lesern, die sich aufmachen zu den Welten, die nur Dichtung auf- und erschließen kann.

Wer in einem Gefängnis geboren wurde, weiß mehr als andere, wie zerbrechlich die Existenz ist, weiß auch, wozu Staaten fähig sind durch Menschen, die sich angekettet fühlen von Ideologie und Macht. Am 9. März 1951 kam Ulrich Schacht im Frauengefängnis Hoheneck in Stollberg, Sächsischer Erzgebirgskreis, zur Welt. Seine Mutter saß dort ein, aus politischen Gründen wie 8.000 andere Frauen im SED-Staat. 60 Mütter waren gezwungen, in Zuchthäusern ihre Kinder zu entbinden, in Hoheneck waren es 27. Wenige Wochen nach der Geburt wurden den Müttern die Töchter und Söhne weggenommen und als „Kinder der Landesregierung“ auf Kinderheime der DDR verteilt. Schacht wuchs in Wismar auf bei Pflegeeltern, die Mutter, 1954 haftentlassen, konnte ihn erst als Dreijährigen in die Arme schließen. Und was war ihr Verbrechen? Eine Liebe mit einem Leutnant der Roten Armee.

Morgen der dem Tag folgt der jetzt schweigt: Wie du, als wär dein Bild vor mir nur Bild. Doch bleibst du, was ich seh, mir zugeneigt: bis in die Nacht, die immer gilt.So ruft er die Mutter ins Gedicht „Der Mutter nachdenkend“, das im nachgelassenen Gedichtband „Schnee fiel in meinen Schlaf“ (von Sebastian Kleinschmidt kundig herausgegeben) enthalten ist. So bleibt sie gegenwärtig, auch wenn beide – Mutter und Sohn – nicht mehr leben. 2018 starb Ulrich Schacht mit gerade mal 67 Jahren an einem Herzinfarkt. Er lebte ein Leben im Widerstand gegen die SED-Verhältnisse und gegen ein unpoetisches Deutschland nach 1990. Nach der Jugendzeit machte er eine Bäckerlehre, eine wesentliche Tatsache, wenn man sich seinem umfangreichen Werk als Lyriker, Essayist und Romancier nähern will, das Wort begreifen hatte bei ihm Handwärme. Und erst nach einer Sonderbegabtenprüfung konnte er von 1970 bis 1973 evangelische Religion in Rostock und Erfurt studieren. Dann schlug die DDR-Justiz wieder zu und verurteilte ihn: Drei Jahre Haft wegen „staatsfeindlicher Hetze“. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen – ein stetes Ärgernis des SED-Regimes – kaufte ihn nach 36 Monaten Haft frei, so dass er in Hamburg nach einem Studium der Philosophie und der Politischen Wissenschaften als Autor und Journalist beginnen konnte. Schacht hatte durch die DDR-Zeit tiefe Prägung bekommen, seinen Widerstandsgeist aktiviert und die ständige Suche nach dem Herkommen, nach dem Seelengrund. Dorthin lotete er immer wieder hinab. Und die Suche nach dem Vater, der für seine Liebe zu seiner Mutter von der Sowjetarmee hart bestraft und nach Sibirien versetzt wurde, war ihm auch eine poetische Suche, erkennbar im Buch von 2011 „Vereister Sommer: Auf der Suche nach meinem russischen Vater“ sowie im Gedichtband, der drei Jahren nach seinem Tod erschien, bittere Texte und doch voller Wärme. Das Selberfinden führte ihn am 4. April 1999 nach Schalikowo. Dorthin wollte er, musste er. Sein Vater hieß Wladimir Jegorowitsch. Ihm widmete der Sohn sehnsüchtig-kühle Verse:

„Hierher hast du mich nicht

eingeladen aber ich bin

gekommen Hierher bist du

fortgelaufen aber ich habe dich

eingeholt Hierher hast du deinen

schwarzen Schatz getragen aber ich

Es war eine Begegnung, die ihn wohl nicht erfüllte, die nur mit dem Gedicht, nur mit der weißen Schrift des Schnees zu erfassen ist. „SCHNEE FIEL in meinen Schlaf das weiße / Schweigen ließ mich erwachen und das / Haus verlassen: Auf keinem Weg kam ich // voran nur weiter wurde meine Welt durch / die ich lief kein Schatten den die Bäume / warfen sie waren weiß…“

Schnee: Schachts Wort für Auflösung, Verlöschen und – Aufgehen in Gott, der hinter den Begriffen steht. Unerreichbar und doch nah. Und so lässt sich auch das Vater-Gedicht lesen, er sah ihn zwar, den Vater; Vater und Sohn nahmen sich aber nicht wahr, blieben unerreichbar nah, waren Schnee. „…und weiße / Trauer wird dich verbergen“, ein Vers, der ein Abstraktum aufruft und sich vom metaphorisch erfassten Gegenstand entfernt. Die philosophischen und religiösen Grundierungen verwehen zuweilen ins Diffuse und erklären sich mit dem selbstgewählten Exil in Schweden, in die Schneelandschaften zwischen den Meeren. Ja, er ging ins Exil, wie er mir mal sagte, da ihm die politischen Verhältnisse der Merkel-Jahre dazu aufforderten. Eine Erklärung, der ich nicht folgen konnte, denn das Exil der Dichter zwischen 1933 und 1945 war Lebensrettung. Schacht poetisierte sein Handeln, er war bei den Schwachen und vor allem: er war kein Rechter, schon gar nicht AfD-nah. Als ab 1991 Asylanten-Heime in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und anderen Städten Deutschlands brannten, Neo-Nazis das Wort „ausländerfreie Stadt“ verbreiteten und die Else Lasker-Schüler-Gesellschaft (Wuppertal) über 20 Lesungen von Dichterinnen und Dichtern von Rang (u.a. Peter Härtling, Herta Müller, Günter Grass) einlud, gerade dort bei den Bedrängten unentgeltlich zu lesen, war Ulrich Schacht sogleich dabei. Ich stellte ihn für die Else-Gesellschaft in einer Migrantenunterkunft in Passau vor: Schacht soldarisierte sich mit den verfolgten Menschen, denn er war der DDR-Verfolgung entronnen und kannte die Angst.

„Wir leben in einem Interregnum, in einer Höhle namens Zeit mit einem Schimmer von Licht.“ Das könnte eine Zeile von Ulrich Schacht sein, ist aber aus den Tagebüchern „Siebzig verweht“ von Ernst Jünger, dem er sich nahe fühlte und ihn deshalb aufsuchte. Mir blieb Jünger immer fremd in seiner allwissenden Selbstinszenierung und vor allem wegen seiner Apologie des Kampfes als inneres Erlebnis, sein Römer- und geistiges Feldherrntum, dessen sich die Nationalsozialisten und insbesondere die Waffen-SS allzu gerne bemächtigten. Die Erfassung des Lebens als Zwischenspiel und die Lichtmetaphorik berührten den Lyriker Schacht, der stets auf dem Wege zu Gott war. Die Gründung eines evangelischen Brüderordens, dem er als Komtur vorstand, war eher eine poetische Tat, eine Entsprechung seiner Lyrik.

„Den Stummen ein Befehl

zu schweigen Den Schweigenden Befehl

zu sterben Den Sterbenden Befehl

zu singen Hiobs Klage

die eine Melodie

die Finger in Bewegung setzt….”

heißt es in dem Gedicht „Die Brennenden“ aus dem Band „Scherbenspur“ aus dem Jahre 1983. Sprachlich und inhaltlich ist damals schon alles angelegt, was sich bis zu den letzten Gedichten fortführte.

Die Bibel war ihm sicheres Gelände, aber seine Poesie ging immer aus der Welt, war stets von Abschied getränkt „Leib, hinter geschlossenen / Augen, ist ein Gesehenes: das / Licht. Licht, Dunkelheitsfernes / Gelände“. So dichtete er sich hinaus auch im letzten Band, hinaus in den eisigen Schnee, ins Nicht-Gedicht. Er wurde nicht 70.

Auch Werner Söllner erreichte nicht dieses Alter, um noch gute Jahre zu bilanzieren und aus dem Meridian der Erfahrungen und Leiden zu dichten. Er kam am 10. November 1951 in Horia zur Welt, als Rumänien sich Volksrepublik nannte und die Rote Armee eine kommunistische Diktatur installiert hatte. Der kleine Geburtsort ist nach einem rumänischen Nationalhelden benannt und liegt im Kreis Arad und so im Banat, in der pannonischen Tiefebene, die auch der deutschen Minderheit, den Banater Schwaben, Zuflucht und Heimat war, fast 300 Jahre und wenigen immer noch. Söllner wuchs zweisprachig auf, das Rumänische war ihm der Basso continuo seiner Gedichte. Der Ton seiner Lyrik ist gewitzt und elegisch, mit leisen Anklängen an Brecht. Als er von der FAZ in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt und gefördert wurde, war ihm der nur drei Jahre ältere Düsseldorfer Peter Maiwald (1946 – 2008) der kongenial reimende Bruder im Geiste. Später kam die junge Ulla Hahn (geb. 1945) hinzu, an der FAZ-Guru Marcel Reich-Ranicki einen Narren gefressen hatte. Auch sie schrieb flott und lässig. So wie Söllner hier:

„Die die Fremde ertragen lieben besser allein. Man muss Zuhause sagen und überall seinSchreib in offenem Gelände

uns beiden ein Stück

vom verstümmelten Ende

zum passenden Anfang zurück“

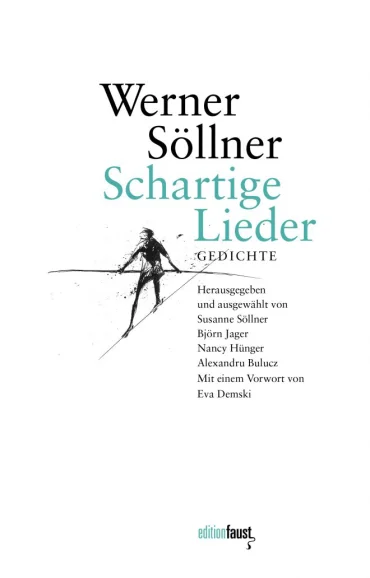

Das hat Schwung und Tristesse, ist ein Heine-nahes gekonntes „Kleines Emigrantenlied. Zu den acht Gedichtbänden von Söllner (er starb am 19. Juli 2019 in Frankfurt am Main) tritt nun der Auswahlband „Schartige Lieder“; Eva Demski führt ihn ein und sieht in ihm den Dichter par excellence, eine zentrale Gestalt der deutschen Lyrik. Das Wort „rumänien-deutsch“ wertet ab, ist ein Begriff der Nationalsozialisten, verweist an den Nebentisch oder in die Regionalliga der Literatur. Werner Söllner dichtete aber nicht in der vierten Liga, sondern der Bundesliga der deutschen Dichtung. Und er war nicht nur der elegante Wortzauberer, der dem Reim Rang und Klang gab, sondern auch der ausgreifend dichtende Elegiker, der viele Versformen beherrschte, die viersätzige Gedicht-, d.h. Gedankenkomposition „Sprachigkeit“ steht dafür. Wie Rolf Bossert, Franz Hodjak und Richard Wagner und auch Anemone Latzina gehörte er zu einer anmutigen Lyrikästhetik, die aus Rumänien kam, aber Teil des Sprachlandes Deutschland war, auch wenn erst durch den Nobelpreis an Herta Müller (unterstützt auch vom damaligen ZEIT-Herausgeber Michael Naumann) und das viel beachtete Werk von Oskar Pastior dies in Germanistik und Medien stärker bewusst wurde.

Söllners Ton ist nicht einheitlich. Er ist der Sänger unter den Dichtern, der lässig Zwang auf Tagelang, Strang auf Untergang, Tisch auf Gemisch sowie Haut auf Braut reimen konnte. Die Lieder und Sonette überzeugen stets, nicht jedoch immer, wenn er rhetorisch ausgreift und zum Kommentator und Sucher, nach sich, nach der Sprache und nach einem virtuellen Land wird. Die Prosastücke – in Vierzeilern gebunden – werden wohl nicht überdauern. Insofern hätte ich mir eine andere Zusammenstellung seiner Gedichte gewünscht und mehr aus dem meisterlichen Band „Der Schlaf des Trommlers“ aus dem Jahre 1992 eingewoben. Söllners lyrische Welt kam aus den Quartieren von Emil M. Cioran, ein Verneiner aus bitterer Erkenntnis, der im Kern sogar den Zugang zur Lyrik verschließt. Er bringt ein Cioran-Zitat zu einem Gedicht, grundiert auch so die Tiefe seiner Sprachskepsis, der er mit Gedichten zu entkommen versucht. „Warum sich über das verbreiten, was jeden Kommentar ausschließt? Ein gedeuteter Text ist kein Text mehr. Man lebt mit einer Idee, man zergliedert sie nicht… Die Geschichte der Philosophie ist die Verneinung der Philosophie.“ Das sind Cioran-Sätze, die in ihrer existentiellen Engführung auch Söllner nahe sind.

„An den Städten vorbei / am Palaver / vorbei an den öligen Stränden / mit dem großen Bruder des Schlafs“ schreibt Söllner im Gedicht „In friedlicher Zeit“ und variiert eine Schlüsselzeile des Rolf Bossert gewidmeten Textes „Schneeballgedicht“, wo es heißt „Es ist, es verschlägt mir / die Sprache, es ist die Herrschaft / der Redner über die Sprachlosen, die Herrschaft / jener, die sagen: /Die Traurigen werden geschlachtet, /die Welt wird lustig“.

Das sind Verse, die sich mit jenen von Ulrich Schacht verbinden. Beide Dichter wussten, was Obrigkeit ist, was Staat ist, der seinen sprachumfassenden Machtanspruch durchsetzt. Überall, nicht nur in Kommunisten-Diktaturen. Auch demokratisch verfasste Staaten bevormunden und setzen Macht durch. Der vom Kanzleramt gesteuerte Fall „Gurlitt“ (Cornelius Gurlitt wurde zum Nazi-Raubkunstmörder erklärt, auch wenn von 1600 Bilder nur eine Hand voll NS-kontaminiert waren, wurde gedrungen, alle rasch dem Kunstmuseum Bern zu vererben – und starb) steht dafür.

Söllner dichtet dann am besten, wenn er sich seinem inneren Ton anvertraut, wenn er singt, so „Im Schlaf des Trommlers“ in der Abteilung „Hinterlassenschaft“, eine Folge von 21 Gedichten, die in ihrer Metaphorik genau erfassen und mit Sprachklängen warm musizieren. „Siebenbürgischer Heuweg“ und „In der Küche“ erhellen den Leser. Nicht von ungefähr widmet er einen Text Peter Huchel und so verbinden sich Brandenburg und Siebenbürgen und zugleich eine Dichtung aus dem Postulat, das uns zum dem macht, was wir doch sein wollen: Deutschland, das Gefilde der Dichtung. „Chanson“ aus dem „Trommler“ ist auch im Auswahlband enthalten, das „am Grab von Heine“ ironisch-erotisch auf „Madeleine“ reimt.

Ich kann verstehen, dass der neue Band, ausgewählt von Freunden und an deren Spitze die verwitwete Susanne Söllner, auf einen Lebensbereich nicht zugehen wollte (auch die Vorwortschreiberin unterlässt es), der doch so ganz mit dem Dichter verbunden ist: die Securitate-Tätigkeit in Rumänien, als Söllner über Kollegen der Gruppe junger deutschsprachiger Autoren im Banat – und nicht nur über diese – Dossiers verfasste. Ein Damoklesschwert, das über ihm hing und dann niedersauste – 2009 auf einer Tagung des von Bund finanzierten Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU-Universität München, das nicht zur Regionalliga, sondern zur Spitzengruppe der historischen Fachinstitute gehört. Söllner war „IM Walter“. Seine Gedichte, welche die staatlichen Parolen aufrufen, deuten darauf hin, dass ihn das peinliche Versagen in die Nächte verfolgte. Umso erfolgreicher er in den bundesdeutschen Feuilletons auftrat – übrigens auch als exzellenter Übersetzer d.h. Nachdichter des ebenfalls beachtlichen Mircea Dinescu –, desto mehr wollte er sich in sich selbst vergraben. Er tat es lange und fasste dann den Mut, sich zu offenbaren. Chapeau! könnte man ihm zurufen. Nur wenige standen ihm bei, die Germanisten Peter Motzan und Stefan Sienerth – auch sie in Rumänien aufgewachsen – taten es, andere wollten oder konnten nicht verzeihen, zu schwer wog bei manchen der Verrat, der ja das Empfindlichste umspannte: die Literatur und den Widerstand gegen die Diktatur Ceausescus. Söllner meinte, zulasten von Herta Müller habe er nichts verfasst, die Nobelpreisträgerin glaubte es ihm nicht. Richard Wagner war auch unduldsam und sein FAZ-Bericht vom 16.12.2009 ist faktenreich. Verzeihen können wenige. Aber sollte man nicht noch tiefer hinter die Kulissen blicken und fragen, wer wo PG – Mitglied der KP Rumäniens – war und welche Preise von wem angenommen hat? Hat niemand sonst Dossiers geschrieben? Auch Dichter können Fehler machen und verraten. Auch der Hermannstädter Oskar Pastior (1927 – 2009), dem Herta Müller nah war, hatte sich von der Securitate dingen lassen (Deckname „Otto Stein“); Herta Müller hätte ohne Oskar Pastior (Müllers Roman „Atemschaukel“ ist seine Lebens-Geschichte, die sie zu Beginn gemeinsam aufschrieben) nie den Nobelpreis bekommen. Deshalb blickt sie zwar „bitter“ und „enttäuscht“ auf ihn, dann aber doch recht milde auf diesen mit zahlreichen Preisen bedachten Autor und Freund. Wenn Täter eingestehen, kann dies auch eine poetische Tat sein. Ob dies Werner Söllner vollends gelungen ist, weiß ich nicht.

Die verbissene Geschichte zwischen Eginald Schlattner und Hans Bergel liegt ähnlich. Wer hat – gezwungen vom Staatsapparat oder völlig freiwillig – gehandelt und anderen geschadet: im Kommunismus, im Unrechtsstaat? Schlattner – auch er hat nichts beschönigt und alles bedauert – ist ein überragender deutscher Romancier, bis heute.

Und Söllners Lyrik wird überleben. Die Gedichte von Gottfried Benn, der sich mit den Nazis gemein machte, leben auch noch. Dichtung kann stärker sein als Staaten.

Ulrich Schachts Schnee- und Licht-Gedichte und Werner Söllners Emigranten- und Sandkuhle-Gedichte geben uns Geländer ins unwegsame Suchen nach Schönheiten in der deutschen Sprache und Gegenwart. Beide erreichten die 70 nicht, verwehen in Texten, die sie erhalten.

Letzte Änderung: 22.12.2021 | Erstellt am: 19.12.2021

Ulrich Schacht Schnee fiel in meinen Schlaf

Gedichte

Mit einem Nachwort von Sebastian Kleinschmidt

96 Seiten, kartoniert/broschiert

ISBN-13: 9783942955850

Edition Rugerup, Berlin 2021

Werner Söllner Schartige Lieder

Gedichte

Hrsg. von Susanne Söllner, Björn Jager, Nancy Hünger, Alexandru Bulucz

Mit einem Vorwort von Eva Demski

151 Seiten, geb.

ISBN 978-3-945400-91-3

Editionfaust, Frankfurt am Main 2021