Man muss ja nicht gleich die Welt verlassen, indem man ein Gemälde betritt, um sich darin zu verlieren, wie das vielleicht einst in China möglich war. Wenn Michael Krüger über Gemälde schreibt, vermittelt er nicht, sondern er lässt uns mit seinen Augen sehen und seine Gedanken dazu einfließen. Die Kunst Giovanni Segantinis schlägt den Autor in Bann, in den er seine Leser hineinzieht. Matthias Buth stellt das Buch vor.

Michael Krügers Buch über Gemälde von Giovanni Segantini

Manche Worte scheinen aus der Zeit gefallen, werden vom Plastik-Deutsch der Medien und soziologischen Bescheid-Wisser nicht gebraucht, das unentwegt vom Konnotieren, Dekonstruieren, Scannen und Fiktionalisieren reden sowie gern vom Kommunizieren und Identifizieren. Aber es gibt sie, die alten Worte, und eines der schönen, fast altväterlichen, aber immer noch lebendigen heißt: anverwandeln. Das Fremde ins Eigene holen und so inkorporieren – ein fürwahr nietzschescher Vorgang – das können Dichter eher als andere.

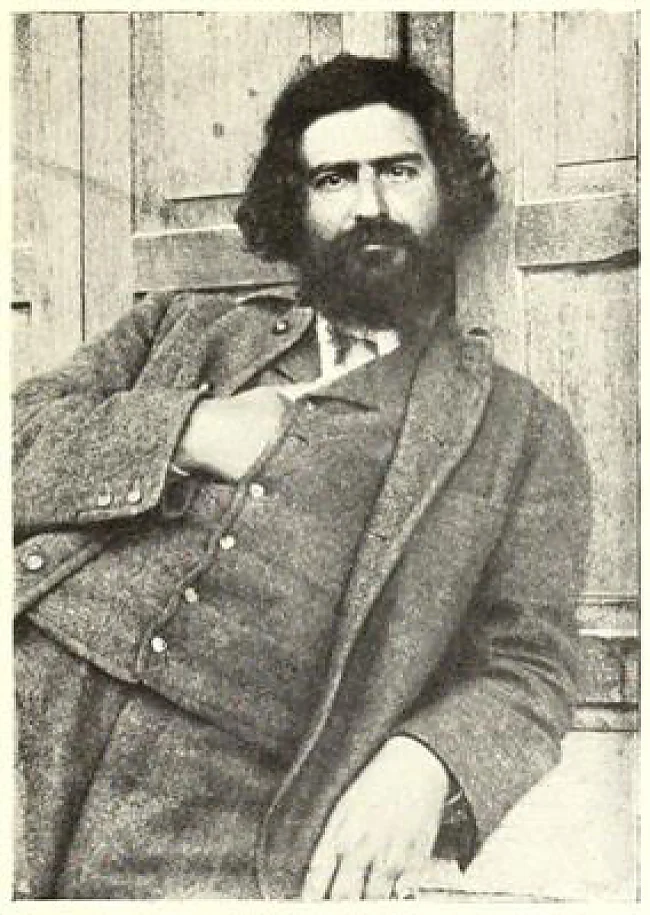

Das Gesehene dabei so innig in sich aufnehmen, dass es sich wandelt und so zum eigenen Erlebnisraum überwechselt, das ist mehr als Betrachten, es ist wohl eher ein Poetisieren, wie es Novalis vorschwebte. Und das kann elegant und wie hingeworfen erzählend Michael Krüger, der Dichter, der Lyriker. Er schreibt nicht aus dem Wissen der tausenden Bücher, die er als Verleger lektoriert hat, er formuliert weich, fast mit Demut und umarmt so seinen Maler, der ihn seit seiner Jugend geistig anspricht und den er mit einem Buch uns allen nahebringt, so sehr, dass wir uns sogleich aufmachen wollen, auch so zu sehen und unser Selbst mit den Farben und Worten auszustatten. Es geht um Giovanni Segantini (1858-1899), dem Malerfürsten des Engadins und Graubündens, dessen stille Bilder nicht nur in der Schweiz quasi zur „Ehre der Altäre“ erhoben sind.

Die Schweiz war immer schon Projektionsfläche für ein urwüchsiges, reines, ja gottnahes Leben. Allein im Deutschland gibt es 67-mal die Bezeichnung „Schweiz“, von der Bergischen, Oldendorfer, Märkischen, Ruppiner, Sächsischen bis zur Vogtländischen und Wittgensteiner Schweiz. 191-mal gibt es weltweit die Schweiz in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Wenn dann ein Maler im Hochgebirge sein Seelenpanorama findet und immer wieder im kärglichen Dasein der alpenländischen Menschen Glanz, Grandezza und Schönheit findet, steigert sich die Sehnsucht des Betrachters, will er geradezu eins sein mit der gemalten Welt. Diese gibt ihm Zuflucht und Beständigkeit und öffnet ihm den Himmel. Nur für ihn – könnte er meinen –, eins mit den Steinen, Schafen und Weiten: Einsamkeit als Existenzform. Hier ist es möglich.

Voglio vedere le mie montagne. Das sollen die letzten Sätze des österreichischen Malers (geboren 1858 im kakanischen Arco am Gardasee) aus der Schweiz gewesen sein. Ein „Mehr Licht-Satz“, eine Lebenssumme, durchweht von süßer Bitternis, blieben ihm die Berge so nah und fern wie eine unerreichbare Geliebte. Segantinis Kindheit (eigentlich Segatini, das „n“ fügte er sich später in den Namen) war hart, schon mit sieben Jahren verlor er seine Mutter, die Obhut übernahm auf Bitten des alkoholkranken Vaters seine Halbschwester Irene, die ihm – dem aufsässigen Kind – (als Strafe?) seine österreichische Staatsangehörigkeit aberkennen ließ. So wurde er staatenlos und blieb es sein Leben lang. Als er 1870 nach dem Tod des Vaters so aufgegriffen wurde, landete er im Riformatorio Marchiondi, einer Erziehungsanstalt, wo er sich zum Schuster ausbilden ließ, aber ein Anstaltsgeistlicher sein malerisches Talent erkannte. Sein Halbbruder Napoleone holte ihn 1873 aus dieser Besserungsanstalt heraus, Giovanni arbeitete bis 1874 in dessen Foto- und Drogeriegeschäft, und sodann kam er zum Mailänder Maler und Multitalent Luigi Tettamanziso. Der Weg zur Kunstakademie Brera, wo er fünf Jahre blieb, war geebnet.

Schon dort und später in Gemälden zum Innern von Kirchen fällt auf, dass er dem Licht, dem Strahl aus Fenstern und so dem Schattenspiel, besondere Sichtweisen abgewinnen kann.

Wer sich die zahlreichen Bücher über diesen Maler zur Hand nimmt und zudem noch literarischen Annäherungen wie die von Asta Scheib („Das Schönste was ich sah“, Hamburg 2009) und die Erzählung von Catalin Dorian Florescu (in: „Die Augen der Alten“, München 2017), könnte meinen, Segantini sei aus dem Hochgebirge des Engadins nie herausgekommen. Seine Blickrichtung war aber anders, er hat sich in diese Region hineingemalt. Sein Malen hatte nichts Ornamentales, Dekoratives, sondern Erdnahes, dem inneren Menschen auf der Spur. Und dies in einer Maltechnik, die er Divisionismus nannte, dem Pointilismus nahe. Ein geistiger Bruder von Vincent van Gogh, Edvard Munch, wohl auch Paula Modersohn-Becker nah oder Hans am Ende, also den norddeutschen Moormaler aus Worpswede.

Und zudem: Bis 1880 blieb er in Mailand und ging dann nach Navigli, einem Vorort in sein erstes Atelier und fand sein Lebensglück in Luigia Bugatti, der siebzehnjährigen Schwester seines Freundes Carlo Bugatti. Allzu gern hätte er sie geheiratet, die fehlenden Staatspapiere verhinderten es, nicht jedoch das feste Band der Liebe mit Bice (so nannte er sie) und ihre vier Kinder. 1881 zog er mit ihr nach Pusiano. In der hügeligen Seenlandschaft studierte er die „Natura morte“ und bezog einen herrschaftlichen Sitz in Carella und ging dann nach Corneno. Das Werk „An der Stange“ entstand ebenso wie Vorarbeiten zum späteren Meisterwerk, das Triptychon „Sein, Werden, Vergehen“, das 1905 Anton von Werben zum ersten Streichquartett inspirierte („Ich sehne mich nach einem Künstler in der Musik, wie’s Segantini in der Malerei war, das müsste eine Musik sein, die der Mann einsam fern alles Weltgetriebes, im Anblick der Gletscher, des ewigen Eises und Schnees, der finsteren Bergriesen schreibt, so müsste sie sein wie Segantinis Bilder“, eine aufschlussreiche Zuneigung des damals noch spätromantischen Komponisten, die Hans und Rosaleen Moldenhauer 1979 festgehalten haben).

Die für sein Weltbild und die immense Resonanz seines Werkes wichtigsten Phasen seines Lebens sind dann jene in der rätoromanischen Schweiz, zunächst Savognin (1886-1894) in Oberhalbstein im Kanton Graubünden und dann das Oberengadin in der Ortschaft Majola (im Winter in Soglio). Auf dem Schafberg starb er in einer Hütte am 29. September 1899 wohl an einer Bleivergiftung, die er sich durch seine Farbmischungen selbst zugezogen hatte. Er wurde nur 41 Jahre alt, europaweit berühmt und doch einsam, so wie seine Bilder.

Sie zaubern und verzaubern immer noch. Auch das Buch von Michael Krüger erliegt diesen Gemälden; wohl, weil er sich im existentiell erfassenden Farbenspiel selbst erkennt. Und: weil es die Bergwelt der Schweiz ist, die zu sehen und zu durchwandern jeden und jede erfasst. Durch die Bilder von Giovanni Segantini erblicken wir uns selbst, erkennen in den scheinbar einfachen Szenen des bäuerlichen Lebens unser Dasein.

Heilige Unschuld, du der Menschen und der

Götter liebste vertrauteste! du magst im

Hause oder draußen ihnen zu Füssen

Sitzen, den Alten,

Immerzufriedner Weisheit voll; …

Das liest sich wie ein Kommentar zu den Schweizer Bildern Segantinis, ist aber von Friedrich Hölderlin aus dessen Ode „Unter den Alpen gesungen“. Dies zeigt, dass die Berglandschaft eine Liebesprojektion ist. In der Hymne „Kanton Schweiz“ schreibt der Dichter von seinem „bittersüßen Verlangen“, und spricht vom „Land der göttlichen Freiheit“. Für August Wilhelm Schlegel war die Schweiz ein „stehen gebliebenes Bruchstück des alten Deutschlands, ein Spiegel dessen, was wir sein sollten“. Dass die Schweiz etwas Märchenhaftes hat, ist ganz handgreiflich, denn die von Dorothea Wild, der Lebensgefährtin von Wilhelm Grimm, zusammengetragenen Hausmärchen kennen wir alle, nämlich „Hänsel und Gretel“, „Frau Holle“, „Die sechs Schwäne“, „König Drosselbart“ und auch „Allerleirauh“.

All das wird zum Subtext, der beim Betrachten der Bilder mitläuft, nämlich das Unterbewusstsein, genährt aus Bildung, Kindheit und Lebensbilanz. Es lässt sich nicht ausschalten und steuert so die Zuwendung zum Bild, welches sich so anverwandeln lässt, fast so, als hätte man es selbst geschaffen.

Barbara Uffer (1873-1935) war die treue Seele im Künstlerhaus der Segantinis, 19 Jahre lang, auch über den Tod des Malers hinaus noch einige Zeit, bis sie endlich eigene Wege ging. Kindermädchen, Haushälterin und vor allem Modell und Seelenverwandte des Malers war sie, wohl nicht seine Geliebte. „Sie war klug und fromm und lernte bald neben den häuslichen Arbeiten, die ihr anvertraut waren, das Leben, das um sie war, in ihr Herz aufzunehmen.“ Diese herzigen Zeilen stammen von Bianca, der Tochter des Künstlers, der immerhin in einem 14-Zimmer-Haus wohnte, wo es viel zu tun gab.

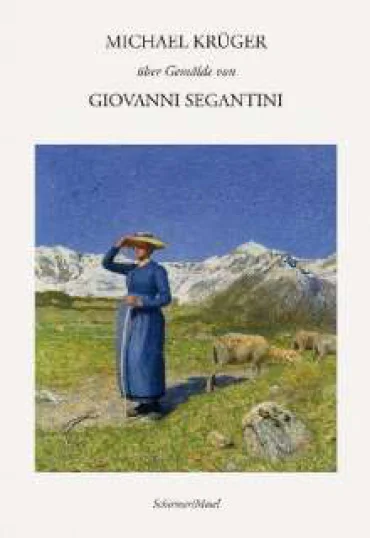

Neben der Ehefrau war Baba (so nannte sie die Familie) die einzige, welche die Entstehung der Alpenbilder verfolgte und oft war sie deren Mittelpunkt. Das Cover-Bild des hier vorgestellten Buches zeigt sie. Sie ist es, die wartet. Und dieses Warten teilt sich so unmittelbar und geradezu sprechend mit: Man sieht mit ihr in die Ferne.

Michael Krüger erkennt dies und anverwandelt sich in diese Magd, in dem er sie in sechs „Erzählungen der Magd“ auftreten lässt und dies in einer Sprache, die den Klang und den Rhythmus ihrer Weltwahrnehmung aufzunehmen scheint: ein schlankes und anmutiges Deutsch lässt Krüger sie sprechen. Dies überzeugt sehr. Die ausgreifenden Erwägungen und Zitate des Malers, der als Autor am Ende des Lebens immer gewandter wurde in Beantwortung von ästhetischen Fragen (so von Leo Tolstoi und im Umkreis von Nietzsche und Nordau) sind interessant, die literarischen Zuspielungen sind aber eher Krügers Sache. Seine Sätze sind zwar gelehrt und gekonnt und vermeiden aber jedes Auftrumpfen mit Wissen und Erkenntnis. So sind ja auch Segantinis Bilder. Sie sind einfach da. Und erfassen Tod, Vergehen und Werden an konkreten Befunden der Wirklichkeit, in der Natur und in Menschen und Tieren, die in sie gesetzt sind.

In der Schweiz wollen wir alle heimisch sein, als wenn die Berge zu uns unmittelbar sprächen. Aber tun sie es nicht?

Beim Lesen dieses wunderbaren Buches kam mir immer Musik in den Sinn, keine Alpenmusi, sondern die Symphonien von Johannes Brahms, vor allem die zweite, die er in Pörtschach am Wörthersee mit Blick auf das Wasser und die Karawanken geschrieben hat. Giovanni Sagentinis Bilder entzünden eben auch Musik und geben so Zuflucht und Heimat.

Letzte Änderung: 17.09.2022 | Erstellt am: 17.09.2022

Michael Krüger Über Gemälde von Giovanni Segantini

Mit 47 farbigen Bildtafeln

144 S., geb.

ISBN-13: 9783829609517

Verlag Schirmer / Mosel, München 2022