Als Jan Skácel 1989 starb, sah Europa eine machtpolitischen Veränderung kommen, deren Hoffnungen heute zerschlagen sind. Der Dichter, der als Rundfunk- und Zeitschriftenredakteur arbeitete, bevor die Kulturrevue Host do domu verboten wurde, wäre jetzt hundert Jahre alt. Matthias Buth porträtiert den großen Poeten, der ein wenig Hoffnung hinterließ: Es ist grün,/ und das ist alles, was vom Engel übrigblieb.

Er dichtete den Alltag ins Unermessliche, die Erscheinungen der Natur erkannte er als Spiegel seiner bedrängten Existenz. Sein Gedicht wusste, dass Flüsse sprechen, dichten, ja dass sie eine Sprache haben, die wahrnehmbar ist. „Lausch dem Wasser / wenn es spricht / vom Schmerz / und doch nicht klagt“. Jan Skácel bekam nicht den Literaturnobelpreis, dieser fiel an Jaroslav Seifert, den Freund und Kollegen, den er ins Gedicht fasst.

Die letzten Menschen warfen noch

eine Handvoll Lehmgrund in sein Grab

damit ihm die Heimaterde schwerer sei

und damit ein Schlüsselwort mitgibt, das auch zu seiner Lyrik hinführt: Heimaterde. Jeder Mensch braucht sie, die bedrohte Behaglichkeit, den Duft von Land- und Wohnschaft, die Geräusche, die Orientierung geben und die Bilder im Lebenskreis, die ins Gedicht drängen und sich verwandeln können in Dichtung. Poesie braucht nicht kosmische Klänge, sondern das Heranzoomen an die Erscheinungen der Wirklichkeit, an das Einzelne, in dem die ganze Welt enthalten sein oder entstehen kann.

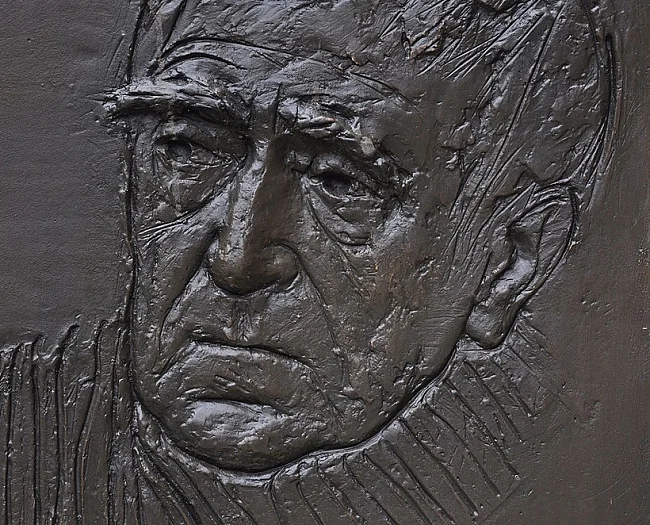

Der von hundert Jahren, vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 1922 in Vnorovy geboren Dichter, Feuilletonist, Rundfunkredakteur und Herausgeber war keine mährische oder tschechische Größe, er war ein Lyriker von europäischem Rang. Das verdankt er indes nicht nur der Sprachkonzeption seiner Texte in der Mutter- und Heimatsprache, sondern seinen kongenialen Nachdichtern wie Felix Philipp Ingold, Christa Rothmeier, Urs Heftrich und besonders Reiner Kunze (geb. 1933). Der elf Jahre jüngere Dichter hat sich über seine Frau Elisabeth, die in einem Elternhaus mit doppelter Sprachbürgerschaft deutsch-tschechisch aufwuchs, einen raschen Zugang zum klaren Brunnen der tschechischen Lyrik erarbeitet und so auch zu Jan Skácel. Wenn Reiner Kunze auf seinen Freund zu sprechen kommt, wird er fast andächtig und sagt oft, Skácel sei nicht nur der größte Dichter Tschechiens, sondern einer der bedeutendsten der Welt. Das ist ein Ritterschlag, in jedem Fall eine warme Freundesgeste. Und in der Tat: Seine Lyrik ist voller funkelnder Metaphern, die stimmig sind und die Erscheinungen der Welt erhellen. Wie alle Dichtung von Rang ist sie eingewoben in die Internationalität der Literatur, weht ihre Sprache im unsichtbaren Spinnennetz der Weltliteratur. „Wir sind zwei Abgründe – ein Brunnen, der in den Himmel schaut“. Das leuchtet ein, das ist ein Sprachdiamant. Aber er ist nicht von Jan Skácel, er hätte ihn gern geschrieben, schreiben können. Diese Erkenntnis verdanken wir Fernando Pessoa (1888-1935), der vom äußersten Rand Europas, der von Portugal, von Lissabon aus sein Weltmodell skizzierte in Gedichten und, diesen nah, in den Prosaminiaturen im „Buch der Unruhe“. Er schrieb nur für sich, für die Truhe im wörtlichen Sinne, denn dorthin legte seine zwanzigtausend Seiten. Er begrub sich mit Dichtung und erhielt sich zugleich dadurch, ein Widerspruch, den nur Dichter auflösen können. Und so ist Pessoa Skácels älterer Bruder, auch wenn er über ihn nicht geschrieben und ihn literarisch nicht wahrgenommen hat.

Dichter müssen sich ja nicht kennen, sie sind alle verbunden im digitalen Kosmos der Worte, die noch lebenden und jene Dichterinnen und Dichter, deren Verse und Bücher sich erhalten haben und deshalb weiterhin zu uns sprechen.

„Bohemia. A desert country near the sea.” Das ist eine Dichterlandschaft (ein Adynaton). William Shakespeare hat sie erfunden in der Komödie „Ein Wintermärchen“. Das Binnenland Böhmen gedanklich ans Meer zu verorten zeigt die Weltherrschaft der Poesie in Vers und Prosa. Sie ist die Vernunft des Utopischen. Nicht Ingeborg Bachmann hat also die Metapher erfunden und zum Leitstern ihres Gedichts „Böhmen liegt am Meer“ gemacht, aber sie wurde indes immer wieder aufgegriffen, so vom Essayisten Hans Magnus Enzensberger und durch Erzähler wie Franz Fühmann und Volker Braun.

In dieser meerumschlungenen Landschaft dichtete sich Skácel seine Arche Noah aus Worten. Und überlebte in den Diktaturen, die sein Land überzogen, erst die deutschen NS-Besatzer, dann die kommunistischen Utopisten, die bevor-mundeten und unterdrückten.

Es gibt einen Namen im poetischen Netzwerk Europas, der dem mährischen Dichter nahe ist, auch wenn er in seinem Werk diesen Bezugspunkt nicht deutlich macht, erkennbar in Versen wie „Ich atme / die Frische / aus der Farbe / des Himmels // Ich begreife mich / ein flüchtiges Bild // Hinter ein unsterbliches / Licht geführt.“ Zeilen, die wie hingeweht zu sein scheinen, leicht und doch von einer bitteren Weltsicht gefasst, Verse aus dem Gedicht „Heiter“ von Guiseppe Ungaretti (1888-1970), lapidar, schön und rund wie ein Kieselstein. Und so dichtete auch Jan Skácel. Ungaretti, Pessoa und wohl auch Frederico Garcia Lorca (1898-1936) und Rafael Alberti (1902-1999), mediterrane Autoren also, scheinen die unsichtbaren Brüder im Geiste für sein Schaffen und Überleben im Böhmischen Meer gewesen zu sein.

Das dichterische Werk von Jan Skácel ist überschaubar, aber reich an Sprache und Welt, die er mit kristallklaren Metaphern beleuchtet. Insofern besteht eine Verwandtschaft auch zu Peter Huchel, der eher kein Rhetoriker war, sondern ein Wortartist, der ins Plastische ausgreift, um den existentiellen Befund zu erfassen. Eine charakteristische Gedichtform hat Skácel in seinen Vierzeilern gefunden. „Willst du nicht steinigen / musst du ein stein in deinem herzen sein / und so erbarmen dich der deinigen / nie warf ein stein mit einem stein.“ Ein Lied zur Besinnung, das ein Rätsel bleibt. Stein in seinem eigenen Herzen sein, um der Gefahr zu begegnen, Steine zu werfen. Das ist eine Engführung, zu der nur Dichtung fähig ist. Das Versteinen, um sich von sich selbst zu retten. Und das im diametralen Gegensatz zur Aufforderung, verletzbar, zart, zungenzart wie Laubfrösche zu sein „für alle die im herzen barfuß sind“. Und so bekennt der Autor: „Ich möchte, dass auch für mich, dem Autor dieser Verse, manches Geheimnis bleibt.“ Damit wird Sprachskepsis erkennbar, die Einsicht, dass auch das dichterische Sprechen dem Autor vorausliegt, dass seine metaphorischen Erkundungen mehr wissen als er selbst. Denn Sprache ist Definition, dem das Wort „fines“ innewohnt, jene Grenze, gegen die der Lyriker anschreibt. Und das weiß auch Reiner Kunze, der die Dichtung seines Freundes in ein anmutiges und dennoch geschliffenes Deutsch geholt hat, nicht ohne Nachwirkungen in seiner eigenen Dichtersprache. Dies ist nicht verwunderlich, denn alle Kunst bezieht von Meisterwerken anderer. In der Musik ist das nicht anders.

„In den rissen des schlafes“ lässt Skácel einen Engel in den Morgen singen, dessen Anwesenheit zwischen zwei Pappeln im Grün der Bäume erkannt und zugleich zurückgenommen wird. Denn „erfindbar sind gedichte nicht / es gibt sie ohne uns…“ Der Dichter findet sie, findet auf in den Erscheinungen von Natur und Mensch; „der dichter findet das gedicht“. Und – erkennt sich im Gedicht. Im Deutschen sind ja Gedicht und Gesicht Wortgeschwister.

Der Autor vermag mit eherner Trauer die Kindheit zu besingen, das ist kein bukolisches Verdämmern, sondern in der Benennung des Konkreten ein Text, der über sich hinausgreift und so zu jedem/jeder spricht, der/die seine/ihre eigene Erinnerung in das Gedicht einweben wird. Der Leser wird so zu zweiten Autor.

Gegen Abend wuschen die mütter uns die füße

heute würde ich dieses wasser trinken

Und wie heftig wir schliefen

Es war der pappkater anstelle des eichhörnchens

und das fischchen

ertrunken im kolk

Die sonntage silbern und dunkelbrau die feiertage

Mitten in der Woche lag der mittwoch

und der dienstag fand fast nicht statt

Einmal im jahr erhängte sich jemand

die leute folgten dem sarg

und kehrten ohne ihn zurück

Manchmal rückten wälder aus

zurück blieben kahlschläge

und zu tode erschreckte rehe

Und wir fürchteten uns vor dem bösen

die tage waren aus johannisbeeren

und die nächte zerkräht

Kalmus duftete wie die gifte der könige

die vorfahren verwesten

in der lieblichen heimaterde

und in den erkalteten öfen wohnte die angst

Und sie

sie ist immer zu finden

Schau dich nicht um

der plumpsack geht um

er geht um den kreis

daß niemand was weiß

Ein Gedicht, das wie die Summe der Skácel-Welt wirkt, bitter und weich zugleich, den Krieg umspielend und das Erlauschen der Nächte („die nächte zerkräht“), die vorgestellten Tiere („pappkater“) und wie oft das Hinweisen auf Geschichte („in den erkalteten öfen wohnte die angst“), der Duft von Kalmus, den Toten nah: Und das alles eben nicht aufgelöst im Kinderreim „der Plumpsack geht um“, sondern zurückgeführt auf die enttäuschende Feststellung, dass alles ungewiss bleibt, dass „niemand was weiß“. So federleicht zu dichten und so die Gegenstände in bildhafte Sprache zu fassen, – das ist eine Freude zu lesen und unterscheidet sich doch sehr von den Texten vieler in der Lyrik der Gegenwart im deutschen Sprachgebiet. Und immer setzt der Tod ein oder wird ins Versespiel miteinbezogen („und ganz im dunkeln / blindekuh spielte / mit dem tod // und das ist nur erlaubt mit kindern“ oder wenn er den Jüdischen Friedhof in Nikolsburg bespricht „Die letzten toten liegen weit entfernt / denen aber / die das glück hatten / wird es hier leicht…“).

Skácel ging im Realkommunismus in seine inneren Territorien, aber wie es tat, ist es exemplarisch, ist es eben Dichtung, die die Zeit des Schreibanlasses überlebt und sich so auch in anderen Diktaturen wie heute in Russland angesiedelt sein könnte.

„Alles was ich besitze habe ich nach innen gewendet

und es ist von der anderen seite der türe wie die krawatten

an der rückwand innen im kleiderschrank“

Ein Gedicht („Der verbotene Mensch“), das bitter endet mit dem Vers

„Gemeinsam ziehen wir im finstern uns durchs nadelöhr.“

Die Existenz ist immer bedroht, von Tod und Verfolgung bedrängt, so dass man sich ins innere Ich zurückziehen muss, ins Unauffindbare („Und wieder bin ich unhörbar unhörbar wie das licht“). Das Gedicht als Tarnkappe.

Peter Handke weist zu recht darauf hin, dass Skácel und Trakl wenig verwandt sind; der Einsatz der Farben ist zu unterschiedlich. Georg Trakls Dichtungen haben stets einen warmen Klang, ausgeleuchtet und gehalten durch die Farbemetaphorik, die Musik der Verse wird durch Farben (sie sind synästhetisch mit der Musik verbunden) inszeniert, während Skácel mit Farben poetisch genau Plastisches vor Augen führt. „Wehmütig muht zuweilen die kuh / und blickt sich um / mit augen, blauer als achat // Milchquellen rasseln an milchkübel, / im luftzug wehen goldene saiten des mistes…“ Gerade der letzte Vers weist das dichterische Können des Autors aus. Ein „Finden“ eines Verses in der Natur, erkannt durch das Prisma des Lyrikers.

Eher kann der Mährer an die Seite von Peter Huchel gestellt werden, dessen Privatmythologie Axel Vieregg vertieft ausgelesen hat, eine Lyrik, welche den Landschaften, den Seen und Weiden des Märkischen magische Zuschreibungen gibt. Auch Wilhelm Lehmann kommt in den Sinn. Skácel sieht sich indes besonders Friedrich Hölderlin nah, dem er poetisch zuruft: „Nirgend wohne es sich besser / als auf den neckarwiesen am Rhein / rief Hölderlin aus und ungestüm / trank er auf den sieg der niederlage grünen wein // Doch er selbst wollte in den Kaukasus // Die ebenen wissen aber sprechen nicht / und führen uns stets zu den nächstliegenden bergen // Und von dort müssen wir zurückkehren / mein schöner dichter und bruder / auf was für rührseligkeit haben wir da geschworen“. Das weist die Internationalität der Dichter aus, das Verbundensein mit dem anderen, gleich in welcher Sprache. Unbehaust da wie dort. Skácels Lyrik ist Trauermusik, auch wenn er verschmitzt dichtet, ironisch einfärbt und bricht. Ein Schmerzensmann, den selbst das DUR der Worte traurig gerinnt, ein Verwandter von Franz Schubert. Wer wollte noch etwas hinzufügen einem solchen Gedicht:

Trauern

Drei große trauern gibt’s auf dieser welt

drei trauern groß und niemand weiß

wie diesen großen trauern aus dem weg gehen

Die erste trauer Ich weiß nicht wo ich sterben werde

Die zweite trauer Ich weiß nicht wann das sein wird

Und die letzte Ich weiß nicht wo ich mich in jener welt befinden werde

So hörte ich’s im lied Lassen wir es so

lassen wir es wie das lied es singt Haben wir den mut

nach der angst zu fassen wie nach einer klinke und einzutreten

Vor 33 Jahren nahm er die Klinke. Es war das Jahr 1989, das zur politischen Hoffnung im östlichen Europa einlud. In Italien erhielt er im Sterbejahr noch den Petrarca-Preis. Philippe Jaccottet und Peter Handke rühmten ihn. Vor einhundert Jahren kam er zu Welt. Seine dichterische wird bleiben.

Letzte Änderung: 05.05.2022 | Erstellt am: 02.05.2022

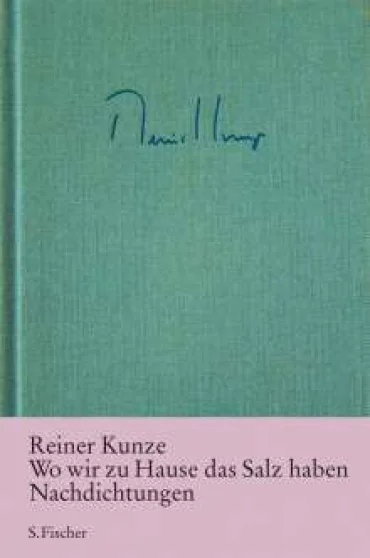

Reiner Kunze Wo wir zu Hause das Salz haben

Nachdichtungen

370 S., geb.

ISBN-13: 9783100420237

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003

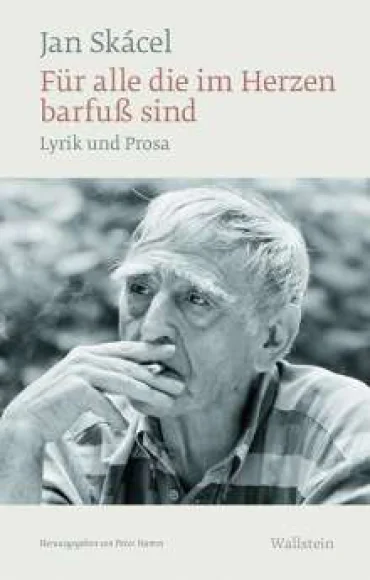

Jan Skácel Für alle die im Herzen barfuß sind

Lyrik und Prosa

Hrsg. von Peter Hamm

Übers. von Reiner Kunze, Christa Rothmeier, Felix Philipp Ingold, Urs Heftrich

176 S., geb.

ISBN-13: 9783835333680

Wallstein Verlag, Göttingen 2018